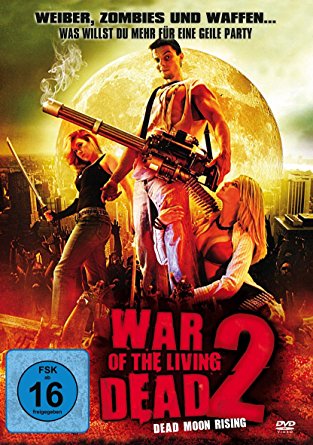

- Deutscher Titel: War of the Living Dead 2 - Dead Moon Rising

- Original-Titel: Dead Moon Rising

- Regie: Mark E. Poole

- Land: USA

- Jahr: 2007

- Darsteller:

Jason Crowe (Jim), Mike Seely (Nick), Erica Goldsmith (April), Gary Williams (Dick), Tucky Williams (Vix), Kiki Wallace (Myrtle), Derek Miller (Albert), Jennifer Shank (Sarah), Chris Albro (Bruce)

Vorwort

Jim sitzt mit seinen Kollegen und sort-of-Kumpels Bob und Nick in der heruntergekommenen Filiale der „Cheapskate“-Autovermietung am Flughafen von Louisville, Kentucky, und hat, wie seine werten Mitstreiter auch, wenig von der weltweit galoppierenden Infektionskrankheit mitbekommen, die aus arglosen Mitbürgern fleischfressende Untote macht – bis der aufdringliche Kunde, den Nick mit einer Überdosis Lufterfrischer (und einer günstig positionierten Treppe) killt, blutgierig wieder aufsteht…

Jim, der aus frühkindlicher Traumatisierung eine persönliche Abneigung gegen Schusswaffen mit sich herumträgt, Nick, und der zwischenzeitlich durch Zombie-Biss verletzte Bob gabeln April auf, die gerade dabei ist, von ihrer zombifizierten Familie attackiert zu werden. Dem Quartett schließen sich noch einige andere Herrschaften an – Dick, ein klugscheißender Cheapskate-Kunde, die religiöse Fanatikerin Myrtle nebst ihrem nicht ganz so wohlbehüteten Sohn Albert und die Polizistin Sarah.

Nachdem sich der Trupp über Nacht in einer Garage verbarrikadiert hat, setzt Nick sich mit seinem Vorschlag durch, den Militaria-Händler Bruce aufzusuchen, der die in solchen Krisenzeiten lebenswichtigen Wummen en gros führt. Unter Verlusten – dafür aber mit Neuzugang Vix, einer massiv zombiearschtretenden geistesgestörten Kampfamazone, die Jim aus gemeinsamen Klapsmühlenzeiten noch bestens kennt – gelingt der Durchbruch zu Bruces Laden, nicht unbedingt zu Jims Begeisterung – nicht nur, dass er bekanntlich mit Knarren nicht viel anfangen mag und Bruce ein klischeehafter Redneck, wie er im Buche steht, ist, nein, der Herr Waffenhändler ist auch noch Jims großer Bruder. Doch wirklich sicher vor der Untotenplage ist man auch dort nicht, auch wenn Bruce die „Mutter aller Handfeuerwaffen“ in seinem Besitz weiß…

Inhalt

Juchu, eine weitere semiprofessionelle Zombiekomödie. Langsam glaube ich, wenn Simon Pegg und Edgar Wright gewusst hätten, was sie mit „Shaun of the Dead“ anrichten würden, sie hätten’s vermutlich nicht gelassen, aber vielleicht ein-zweimal öfter drüber nachgedacht…

„Dead Moon Rising“, vom hiesigen Publisher als Sequel zu David A. Priors „War of the Living Dead“ (auch bekannt als „Zombie Wars“) vermarktet (und selbstredend mit jenem nichts zu tun habend), stammt aus der Werkstatt des Independent-Filmemachers Mark E. Poole, der stolze 50.000 Dollar investierte (und laut sich im Nachspann für satte 15 Stabfunktionen kreditieren lässt) und sieht, um da mal vorzugreifen, auch entsprechend billig aus. Und, wie nicht anders zu erwarten, wer schon kein Geld für *irgendwas* hat, gibt auch keins für ein Drehbuch aus.

Denn das ist klar – „Dead Moon Rising“ hat keinen Plot, von dem der Film wüsste. Es gibt menschenfressende Untote, ein paar Nicht-Infizierte, die sich ihrer Haut erwehren müssen, und das ist es, es gibt kein Ziel, kein echtes Drama, vielmehr wirkt der Streifen – selbstverständlich auch aufgrund der sehr, eh, preiswerten Technik – vom look’n’feel her beinahe ein wenig dokumentarisch, „reality“-styled, als begleite die Kamera eben wirklich nur „zufällig“ eine Gruppe Überlebender, ohne zu wissen, was als nächstes passiert oder eben auch nicht.

Da die Chose ohne einen echten dramaturgischen-dramatischen Hook aber eben doch ziemlich fad werden würde, trifft es sich recht günstig, dass Poole und seine Mitstreiter sich für eine humorige Aufarbeitung der Angelegenheit entschieden. Und so wird durch die gewollt und sogar über weite Strecken durchaus funktionierende witzige Gangart der „dokumentarische“ Style wohltuend gebrochen. Das beginnt schon mit der Auftaktphase in der Autovermietung, die sich ein bisschen spielt, als würde Kevin Smith seinen neuesten „Clerks“-Film mit ein bisschen „Dilbert“-Attitüde aufmöbeln (Nick, der Älteste der Truppe, ist von Job, Kunden und Kollgen vielfältig angepisst, Bob ist ein Schleimer, der versucht, jede Tätigkeit nach den Vorschriften aus dem Firmen-Richtlinienordner durchzuführen, Jim steht als Mittler dazwischen, wobei er aber eher Nicks Ansichten zuneigt).

Mit dem Auftauchen der Zombies (die weder Romero-Schlurfer noch Snyder-Sprinter sind, sondern sich überwiegend mit affenartiger „Anmut“ fortbewegen) wird die „Frust am Arbeitsplatz“-Satire natürlich abgehakt, von nun an geht’s mit skurrilen Charakteren in den schlichten Überlebenskampf. „Religious nutcase“ Myrtle bietet Poole selbstredend die Möglichkeit, sich über gottesfürchtige Bibelwerfer lustig zu machen (Myrtles angeblich gottesfürchtiger Sohn versteckt in seiner Bibel anzügliche – und suspekt verklebte – Fotos), mit dem Autovermietungs-Kunden Dick bekommt Corporate America sein Fett weg (Dicks Arbeitsgebiet ist das Outsourcen von einfachen Jobs ins Ausland… logische Folge: als unsere Helden irgendwann mal die Hotline des Heimatschutzministeriums erreichen, entpuppt sich die als… nach Indien outgesourced), Stereotyp-Redneck Bruce träumt davon, mit dem aufgrund der akuten Notlage durch Waffenverkauf massenweise verdienten Zaster nach Krisenende Plasmafernseher und Swimming Pool anzuschaffen, Kampfamazone Vix mit ihrer Irrenhaus-Vergangenheit tritt nicht nur Zombie-Ass, sondern baggert auch unermüdlich und ohne Beachtung des Geschlechts Kampfgefährten an und auch das Trauma von Hauptfigur Jim ist nicht das, wonach es zunächst aussieht… mit diesem Grundstock an Figuren und den üblichen Situationen des Zombiefilms an sich (klar, es wird frühzeitig im Film einer vom wilden Zombie gebissen und „turned“ daher im dramaturgisch angemessenen Zeitpunkt, die üblichen Flucht- und Belagerungssequenzen dürfen genausowenig fehlen) kommt man schon mal ein Weilchen über die Runden.

Dazu bricht Poole mit Freuden und Fleiß ständig die „fourth wall“. Jim fungiert nicht nur als on-screen-Erzähler *innerhalb* der Handlung, er unterrichtet uns auch über die Hintergründe anderer Charaktere (unabhängig davon, ob er sie nach „Filmlogik“ kennen kann oder nicht), kommentiert im Bild Flashback-Sequenzen und zwinkert mehr als nur einmal direkt für uns Zuschauer in die Kamera. Das kann man für aufdringliches „nudge, nudge, wink, wink, kuck mal, wir nehmen uns nicht ernst“-„Storytelling“ halten (und nicht völlig grundlos), aber es funktioniert ziemlich gut (besonders z.B. in einer Phase zu Beginn, in der Jim verschiedene Theorien zur Ursache der Zombieseuche durchspielt) – irgendwann ertappt man sich dabei, auf Jims nächsten Kommentar zu warten…

Die Dialoge sind nicht umwerfend, aber größtenteils zweckmäßig und gelegentlich solide amüsant, so dass ich dem Script durchaus bescheinigen könnte, sich mit einigermaßen achtbaren Resultaten vor der Erzählung einer richtigen Geschichte drücken zu können… wäre da der Schlussakt nicht bzw. die völlige Verweigerung eines solchen. Denn nachdem Poole so ca. 75 Minuten seines Films im Kasten (und seine Charaktere an einen vergleichsweise sicheren Ort gelotst) hatte, fiel ihm offensichtlich ein, dass er entweder nicht frech genug ist, einen derart kurzen Film als abendfüllend zu verkaufen (an der Krankheit litt bislang aber kaum ein Indie-Filmemacher) oder kein auch nur ansatzweise befriedigendes Ende für seine „Geschichte“ hat, aber auch nicht unbedingt willens ist, für ein solches Hirnschmalz in Anspruch zu nehmen.

Da kamen ihm wohl zwei Umstände zu Gute. Zum einen war ein Motorradhändler des gehobeneren Preissegments dafür zu gewinnen, ein paar Minuten Handlung in seinem Etablissement totzuschlagen, solange die Schauspieler dafür T-Shirts mit seinem Firmenlogo tragen, zum anderen gab’s wohl in Louisville grad ein großes Bikertreffen, dessen Teilnehmer sich überreden ließen, sich für die „epische Schlacht“ zwischen Lebendigen und Untoten, ihre Böcke und Sozias zur Verfügung zu stellen und sich mit Ketchup beschmieren zu lassen. Auf der Plus-Seite bedeutet das, dass ein totaler Billigfilm wie dieser uns tatsächlich mit einem Showdown bedenkt, an dem sicherlich sechs-siebenhundert Statisten teilnehmen (wer mag, kann durchzählen, der Abspann listet mit pedantischer Genauigkeit jeden einzelnen Komparsen auf), auf der Minus-Seite ist es allerdings die schiere Absage an eine Dramaturgie, an eine vernünftige Erzählstruktur, an eine befriedigende Auflösung, weil wie’s denn nun letztendlich ausgeht, „erzähle ich euch vielleicht ein anderes Mal“, wie Jim sich auszudrücken beliebt. Das ist dann doch eher Olli-Krekel-School-of-Filmmaking: wenn alles andere scheitert, ruf ein Rudel Kumpel zusammen und sau ein bissl mit Farbstoff rum.

Handwerklich ist „Dead Moon Rising“ ein ziemliches Schlachtefest – die Kameraführung ist teilweise abenteuerlich, haklig und rumplig-rucklig mit seinen Achsensprüngen, die Beleuchtung ist ein GANZ großes Problem für die Crew (von kaum einer Einstellung zur nächsten stimmt die Ausleuchtung), der Schnitt führt ein permanentes (und hoffnungsloses) Gefecht mit der Continuity, die Action-Szenen verdienen diesen Namen eigentlich nicht wirklich, was „Choreographie“, Stunt-Vermögen und technische Umsetzung angeht – von allen halbprofessionellen Independent-Produkten, die sich mir in den letzten Jahren vorgestellt haben, ist „Dead Moon Rising“ sicherlich aus technischer Sicht die schwächste – das verwendete Equipment ist augenscheinlich weder sonderlich teuer noch leistungsfähig, und nur selten deuten Poole und seine Mitstreiter echtes filmemacherisches Talent an; viel mehr als ein passables Gespür für’s komödiantische Timing kann man objektiv nicht bescheinigen, aber, und das ist der Unterschied zu so manchem No-Budget-Rotz, den ich schon besprechen „durfte“, „Dead Moon Rising“ schafft es tatsächlich, den genuinen Enthusiasmus seiner Macher halbwegs auf’s Endprodukt zu übertragen. Will sagen – man merkt’s, die Jungs und Mädels hatten beim Dreh tierischen Spaß und gerade weil sie mit sichtlicher Begeisterung dabei sind, kann ich dem Streifen seine technischen Unzulänglichkeiten nicht so übel nehmen, wie ich’s eigentlich müsste.

Übel nehme ich dem Film allenfalls seinen ziemlich grauenerregend aus vollkommen generischen und nur selten zur gezeigten Aktion passenden Synthiblubberambienttechnotrancegedüdel-Score, der allenfalls in einem Fahrstuhl tragbar wäre (und vielleicht, dass trotz ein-zwei diesbezüglicher Teases keines der Mädel zeigt, womit der Herrgott sie ausgestattet hat).

In Sachen Gore und Splatter regiert die weniger hohe Kunst des Indie-Horrors – ein paar halbwegs taugliche Prosthetics, dezentes Zombie-Make-up und jede Menge Kunstblut der „in der post-production auf’s Filmmaterial gekritzelt“-Variety (ähnliches gilt für’s Mündungsfeuer der Bleispritzen) und ein paar sehr sehr simple Gedärm-Freßeinlagen, die mit FSK 16 angemessen bewertet sind (und sicherheitshalber halten die Filmemacher einen Großteil der potentiell expliziten Splattereinlagen außerhalb des sichtbaren Bildausschnitts und schütten halt mal einen Eimer Kunstblut auf den ausführenden Protagonisten).

Die Darsteller sind nicht die größten Leuchten ihrer Zunft, aber auch keine absolut talentfreien Nasenbären. Jason Crow (Jim, der auch in großartigen Lichtspielwerken wie „The Little Sex Shop of Horrors“; „Hell-ephone“ oder „Saucer Sex From Beyond“ amtierte und auch zwei eigene Filme, „The Legacy“ und „Hell House“ auf dem Kerbholz hat), hat einen gewissen Stoner-Nerd-Charme (wenn Ihr Euch darunter etwas vorstellen könnt) und durchaus komödiantisches Verständnis, speziell seine Szenen mit Mike Seely (Nick), der als zynisches Arschloch vom Dienst einige der besten Lines des Films hat, haben soliden Unterhaltungswert.

Erica Goldsmith („The Last Temptation of Fluffy“) und Tucky Williams („Red River“) sind weder schauspielerisch beleckt noch „hot“ genug, um größere Karriere zu machen, aber für den Low-Budget-Bereich reicht’s sowohl in der einen als auch der anderen Hinsicht; Gary Williams und Jennifer Shank (letztere mit leichtem Marina-Sirtis-Flair) erledigen ihren Job auch akzeptabel, lediglich Chris Albro, dessen Rolle als Redneck-Waffenhändler Bruce aber auch kurz genug ist, fällt ein wenig aus dem Rahmen.

Bildqualität: MIG legt den Film in anamorphem 1.85:1-Widescreen vor. Angesichts der Ultra-Low-Budget-Herkunft des Streifens ist klar, dass wir’s nicht gerade mit einem High-End-Transfer zu tun haben – die Qualität ist recht schwankend (was auch mit der geschilderten Ausleuchtungsproblematik zu tun hat, manchmal ist’s überbelichtet, manchmal zu dunkel), aber für Halbamateurkram noch erträglich. Könnte schärfer sein, könnte kontrastreicher sein, könnte ’ne viel bessere Kompression vertragen, aber man muss sich auch nicht wirklich drüber aufregen.

Tonqualität: Für den Ton gilt ähnliches (zumindest, was den O-Ton angeht) – nicht sensationell, aber praktikabel und in den Dialogen gut verständlich. Der Konsument hat die Wahl zwischen Dolby 2.0 und Dolby 5.1 in Deutsch oder Englisch, optionale deutsche Untertitel werden mitgeliefert.

Extras: Ein Audiokommentar, eine blooper reel, der Trailer sowie eine Trailershow.

Fazit: Eigentlich hab ich von diesem bestenfalls semiprofessionellen Independent-Quark seit geraumer Zeit die Nase voll, aber „Dead Moon Rising“ gibt mir zumindest wieder leise Hoffnung – das ist kein Film, anhand dessen man Mark Poole eine große Karriere als new hopeful des Horrorgenres bescheinigen müsste, seine handwerklichen und dramaturgischen Schwächen sind nicht zu übersehen, aber dieser gesamte lässige, humorige Approach, der nicht gezwungen „hach, sind wir postmodern-selbstironisch“, sondern einfach nur „let’s have a good time“ schreit und fast ein bisschen an die unterhaltsamsten Troma-Werke erinnert (ohne wie diese in extremen Gore-Effekten oder nackten Tatsachen zu waten), der sichtliche Spaß, den alle Beteiligten hatten, bringt’s tatsächlich fertig, diese Schwächen nicht zu kaschieren oder zu übertünchen, aber als irgendwie sympathisch-chaotische Begleitumstände zu akzeptieren. Müsste man jetzt nicht auf ein Level hieven mit „Bad Taste“ o.ä., hält aber anderthalb Stunden ganz gut bei Laune, langweilt nicht und macht tatsächlich ziemlich viel Spaß. Das ist dann schon okay so, eine gewisse Resistenz gegen die üblichen Symptome der Amateur-Filmemacherei ist aber mitzubringen.

3/5

(c) 2010 Dr. Acula

Review verfasst am: 27.06.2010