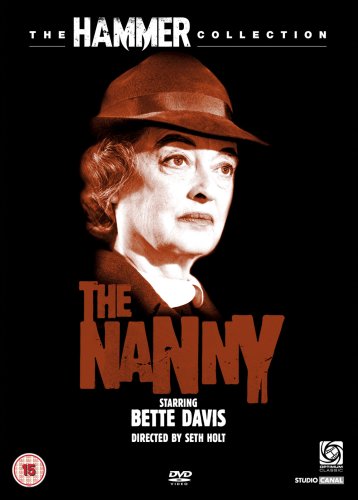

- Deutscher Titel: War es wirklich Mord?

- Original-Titel: The Nanny

- Regie: Seth Holt

- Land: Großbritannien

- Jahr: 1965

- Darsteller:

Bette Davis (Nanny), Wendy Craig (Virginia Fane), Jill Bennett (Tante Pen), James Villiers (Bill Fane), William Dix (Joey Fane), Pamela Franklin (Bobbie), Jack Watling (Dr. Medman)

Vorwort

Aufregung im Hause Fane – nach zwei Jahren in einer, eh, „Einrichtung“ wird der zehnjährige Sohn Joey heute nach Hause kommen. Während Papa Bill, ein Diplomat seiner Majestät, darauf hofft, wieder so etwas wie ein normales Familienleben aufzubauen, hat seine Frau Virginia panische Angst vor der Rückkehr des Juniors und weigert sich, mit zur Abholung zu fahren. Da springt doch gerne Nanny ein – das alte Kindermädchen Virginias, das *immer* noch im Haushalt lebt, weil die labile Ginny schlechterdings allein nicht lebensfähig zu sein scheint.

In der Anstalt ist zumindest Mrs. Griggs sehr froh, Joey loszuwerden, spielt der doch gerne praktische Streiche wie vorgetäuschten Selbstmord durch Aufknöpfung, und sein behandelnder Arzt ist sich, was er Bill Fane natürlich nicht auf die Nase bindet, absolut nicht sicher, ob er Joeys sichtlich vorhandenen Dachschaden (u.a. einen irrationalen Hass auf Frauen „mittleren Alters“) wirklich soweit kuriert hat, als dass der Kleine wieder auf die Welt losgelassen werden kann.

Ausbaden muss das zunächst Nanny – „blinde Verachtung“ ist noch sehr wohlwollend für Joeys Einstellung dem alten Mädchen gegenüber. Er weigert sich, in dem Zimmer zu schlafen, das Nanny für ihn vorbereitet hat, er lehnt strikt jegliches Essen ab, das Nanny zubereitet hat, und um Himmels Willen darf sie nicht mit ihm ins Badezimmer. Stellt sich für uns Unbeteiligte doch die Frage, was hier im Busch ist?

Nun, vor zwei Jahren starb Joeys kleine Schwester in der Badewanne und so ziemlich alle sind sich einig, dass Joey sein Geschwisterchen mindestens versehentlich, wenn nicht absichtilch ersäuft hat. Nicht zuletzt Nannys Wort, die das tote Kind entdeckt hat, beförderte Joey in die Jugendklapsmühle. Nun ist Joey felsenfest davon überzeugt, dass die Alte ihn umbringen will.

(HERE MAY BE SPOILERS) Zunächst jedoch wird Virginia vergiftet und alle Umstände deuten darauf hin, als habe Joey sich in Nannys Medizinschränkchen bedient und seiner Mutter das Essen verseucht. Inzwischen hat Joey sich allerdings mit der Nachbarstochter Bobbie, auch ein recht freigeistiges Gör, das mit 14 qualmt wie ein Schlot und mit deutlich älteren Burschen verkehrt, angefreundet und der erzählt der Junge eine gänzlich andere Geschichte – nicht er hat die kleine Susy auf dem Gewissen, sondern die Nanny! Während Papa Bill dienstlich auf Reisen ist, kommt es zum entscheidenden Duell zwischen Joey und Nanny – und Virginias Schwester Penelope wird zum unfreiwilligen Spielball…

Inhalt

Ich weiß nicht ob ich’s erwähnt hatte, aber eines meiner Projekte für die nahe Zukunft (bei meiner aktuellen Reviewgeschwindigkeit also für den Zeitraum bis ca. 2150) sind Nachhilfestunden in Sachen Hammer. Ich hab das britische Studio über Jahrzehnte hinweg weitgehend ignoriert, weil ich kein großer Fan des plüschigen viktorianischen Stils seiner Horrorfilme war und mich deshalb hauptsächlich auf Hammer-Stoffe konzentriert, die von der üblichen Dracula-/Frankenstein-Formel abzuweichen schienen. Mittlerweile bin ich allerdings zur Überzeugung gekommen, dass man, so man sich mit gewisser moralischer Berechtigung Genre-Filmkritiker nennen will, doch en detail mit dem Ouevre der Hammer Studios befassen muss und deswegen habe ich mir u.a. eine preiswerte „Best of Hammer“-DVD-Box zugelegt. Das „Best of“ ist dabei sicherlich eher metaphorisch zu sehen, aber mir soll’s recht und im wahrsten Sinne des Wortes billig sein, wenn ich an fünf Filme zum Preis von einem komme.

Film Nummer 1 in dieser Box ist „The Nanny“, und damit ein guter Startpunkt, um sich wieder einmal vor Augen zu halten, dass Hammers Ruf als „das Dracula- und Frankenstein“-Studio vielleicht laut, aber nicht unbedingt richtig ist. Zeitlebens produzierte Hammer bei weitem nicht nur Horror, sondern auch SF, Kriegsfilme, Noirs, Fantasy, Agentenfilme und natürlich auch höchst un-übernatürliche Psychothriller. Wiewohl Hammer auf diesem Terrain so richtig loslegte, nachdem Hitchcocks „Psycho“ gezeigt hatte, das man auf diesem Gebiet mit relativ geringem Aufwand sprichwörtlich alles Geld des Universums verdienen konnte, hatte das Studiio schon 1958 mit „The Snorkel“ einen vorsichtigen foray in dieser Richtung unternommen – das Drehbuch verfasste wie so oft Jimmy Sangster, der dann auch für die meisten kommenden Hammer-Thriller die Bücher schreiben durfte, wie eben auch für „The Nanny“. Die Regie ging an Seth Holt, der sich sein Sporen als Cutter verdient hatte und von Hammer in die Director-Position befördert wurde (Holt starb buchstäblich in seinen Stiefeln, als er, nur 48 Jahre alt, beim Dreh von „Das Grab der blutigen Mumie“ tot – und in die Arme von Schauspieler Aubrey Morris – umfiel).

Ein Coup gelang den notorisch knickrigen Studios mit der Verpflichtung von Bette Davis für die Titelrolle. Der einstige Hollywood-Vamp hatte sich jüngst im grandiosen „Wiegenlied für eine Leiche“ als Grande Dame des Grand Guignol neu erfunden (und setzte mit Joan Crawford das template für ehemalige renommierte Miminnen und Mimen, die den Karriereherbst durch Auftritte in Genre-Stoffen lukrativ verlängerten) und verlieh dieser kleinen Produktion damit instant credibilty.

Sangster adaptierte für „The Nanny“ einen Roman der amerikanischen Schriftstellerin Marryam Modell (die unter dem Pseudonym „Evelyn Piper“ schrieb), deren bekanntestes Werk der ebenfalls 1965 von Otto Preminger verfilmte Thriller „Bunny Lake ist verschwunden“ sein dürfte. Während Bunny Lake den meisten Filmfreunden zumindest vom Titel her ein Begriff sein dürfte, ist „The Nanny“ weitgehend vergessen und selbst Hammer-Affecionados zumeist nur eine Fußnote wert. Berechtigterweise?

(Fairerweise: der Film ist nur schwer zu analysieren, ohne auf seinen zentralen Twist einzugehen. Daher SPOILER-Warnung). Sangsters Script ist angemessen dicht – die Anzahl der handelnden (und wichtigen) Personen ist begrenzt, der Schauplatz im Wesentlichen auf die Wohnung der Fanes beschränkt, das alles sind schon mal wichtige und richtige Zutaten – und wie sich das gehört, führt uns Sangster die ersten dreißig-vierzig Minuten ordentlich aufs Glatteis. Der kleine Joey ist eine wirklich hassenswerte Kackbratze – es verwundert einen nicht, da seine Eltern (speziell die Mama) auch durchaus dachschadenanfällig erscheinen, aber das ist kein „Engelsgesicht“ mit psychopathischer Zweitpersönilchkeit, das ist ein Balg zum an-die-Wand-klatschen, bei dem selbst die antiautoritärsten 68er-Erzieher nach zwanzig Minuten den Rohrstock suchen werden. Geschickt lässt Sangster allerdings lange offen, *was genau* der Grund seiner Institionalisierung war; er gibt ein paar subtile Hints, lässt es dann aber ausgerechnet Joey selbst – als er sich mit Bobbie anfreundet – ausplaudern. Und, lo and behold, so wie wir Joey bis dahin kennen gelernt haben (und so nonchalant er darüber redet), trauen wir ihm ohne weiteres zu, seine Schwester abgemurkst zu haben. Aber dann hören wir seine Version der Ereignisse und erkennen, dass nur, weil er ein zehnjähriges Arschloch ist, er nicht notwendigerweise ein zehnjähriges mordendes Arschloch sein muss und womöglich an seiner Story mehr dran ist als gedacht. Ist das Verhalten der Nanny nicht auf seine überfürsorgliche, überverständnisvolle Art nicht doch verdächtig? Und würde man sich nicht so wie sie verhalten, wenn man unauffällig auf eine Chance lauert, einen lästigen Zeugen beseitigen zu können?

Der Twist, der sich, wie im Psychothriller der 60er vorgeschrieben, irgendwann zwischen Filmmitte und Showdown einstellt, ist elegant – er ist nicht so harsch wie z.B. eben in „Psycho“, wo der Film (und die Vorlage) explizit darauf abstellen, dass die Story der ersten Hälfte mit dem Twist über Bord geschmissen und von Stund an nicht mehr erwähnt wird; während bei „Psycho“ völlig egal ist, was vor dem Mord an Janet Leigh passiert (oops, SPOILER? Hihi), macht bei „The Nanny“ alles, was vor dem Twist passiert, durchaus Sinn und ist dramaturgisch notwendig. Strukturell bin ich nicht ganz glücklich damit, dass die Ereignisse um Klein-Suzys Tod kurz vor Schluss in einem größeren Flashback aufgedröselt werden – mir fiele auf Anhieb auch keine bessere Methode ein (vielleicht hätte ich die Sache ambivalent gelassen und die damaligen Ereignisse nicht haarklein aufgeklärt), aber es stört den Flow des gerade mächtig ins Rollen gekommenen Finales (zumal auch die letztliche Motivation für die Mordversuche in der relativen „Gegenwart“ einerseits zwar hübsch derangiert, andererseits aber auch wieder etwas mau ist [SUPERDUPEREXTREMSPOILER IMPERIAL DELUXE Die Nanny will Joey ausschalten, da, wenn die Wahrheit über Suzys Tod ans Licht käme, das Vertrauen der Menschen in die hart arbeitenden Kindermädchen erschüttert wäre SUPERDUPEREXTREMSPOILER IMPERIAL DELUXE Ende).

Eine ganz interessante Meta-Ebene ergibt sich dadurch, dass „The Nanny“, auf die Essenz runtergebrochen, sich ganz wie ein klassisches Märchen der Grimm-Gebrüder spielt. Die zentrale Figur ist ein Kind, sein Gegner ist eine „Hexe“ und die potentiellen erwachsenen Verbündeten des Kindes (die Eltern und Tante Penelope) sind „schwach“ und können dem kindlichen Protagonisten nicht helfen (Papa ist abwesend, Mama mental labil und ab Filmmitte ausgeschaltet, Tante Penelope hat ein schwaches Herz und reagiert empfindlich auf jegliche Aufregungen). Das ist eine Struktur, die sich in der Tat bis auf „Hänsel und Gretel“, „Schneewittchen“ & Co. herunterbrechen lässt und auf diesen „umgekehrten“ Weg einmal mehr aufzeigt, wie finster doch die klassischen Märchen sind und wie konsequent dann eigentlich die Welle „düster-realistischer“ Märchenstoffe im Film letztendlich doch ist (und wie viele „moderne“ Genre-Topoi sich am Ende des Tages auf folk- und fairytales zurückführen lassen, auch wenn die Verwandschaft selten so klar ist wie hier).

Bei Hammer darf man natürlich auch grundsolides Handwerk voraussetzen. „The Nanny“, wie so viele Psychothriller der 60er im vermeintlich stimmungsförderlichen schwarz-weiß entstanden, schwamm, wie man Geizkragen Michael Carreras kennt, sicherlich budgettechnisch nicht in einem Swimmingpool voller Hundert-Pfund-Noten, hat aber auch keine teuren Sperenzchen nötig. Ganz im Gegentum, Seth Holt macht’s richtig und inszeniert den Streifen angemessen klaustrophobisch – Außenaufnahmen gibt’s nur ganz wenige, und für das Innere der Wohnung findet Holt immer wieder Einstellungen, die den Schauplatz enger, winkliger und damit bedrohlicher machen (ein ganz klein wenig vielleicht wie in Ekel, in dem James Villiers zufälligerweise auch spielte) als eine sicherlich nicht ganz kleine Wohnung eines Mitglied des diplomatischen Korps ihrer Majestät der Königing gemeinhin sein sollte – auch das ist sicherlich ein beabsichtigter kleiner visueller Hinweis darauf, aus welcher Perspektive wir den Film sehen sollen (nämlich den des sich mit seinem Todfeind gefangen glaubenden Kindes).

Dieweil die erste Hälfte des Films bis zum Twist mit Ausnahme des fingierten Selbstmordes relativ ruhig ist, ziehen Holt und Sangster die Spannungsschraube in der zweiten Hälfte (mit der Problematik des suspense-killenden Erklärbärflashbacks) sehr heftig an, stolpern dabei aber über den größten Hemmschuh der ganzen Unternehmung – die Maus beißt keinen Faden davon ab, es fehlt jemand, dem man im Showdown ernstlich die Daumen drücken will, denn obschon Joey natürlich unser Fokus sein soll, ist er trotzalledem ein unsympathisches Blag. Das kann natürlich ein persönliches Problem von meinereiner sein, der eh immer mit Kindern in zentralen Rollen so seine liebe Not hat, aber Sangster und Holt tun post-twist sehr wenig dafür, das Bild, dass sie in der ersten Phase des Films von Joey gezeichnet haben, zu korrigieren – am Ende darf man also nur auf den Sieg des „lesser of two evils“ hoffen, und das ist in einem Film, der nicht auf das schiere Spektakel des Evil-vs-Evil (wie, um ein extremes Beispiel anzubringen, z.B. in „Freddy vs. Jason“) setzt, sondern durchaus die Nerven des Zuschauers kitzeln will, vielleicht nicht genug für jeden (ich hatte z.B. damit gerechnet und darauf gehofft, dass der Film Joeys Freundin Bobbie noch „in peril“ bringt, um damit die Stakes zu uppen und dem Zuschauer klarere Kante zu bieten, aber nööö… mich fragt ja wieder keiner).

„The Nanny“ ist ein Film, der komplett auf suspense-Ebene funktioniert (bzw. funktionieren will) und auf vordergründige Schocks komplett verzichtet (sogar in den apostrophierten Schock-Szenen) – aus heutiger Sicht ist das allemal „jugendfrei“. Dem Score von Richard Bennett („Equus“, „Yanks – Gestern waren wir noch Freunde“, „Das große Ding bei Brinks“) fehlt das Ikonische einer Bernard-Herrmann-Komposition, aber er ist unauffällig-effektiv.

Auf Darstellerseite liegt das Hauptaugenmerk natürlich auf Bette Davis und nach „Wiegenlied für eine Leiche“ war klar, dass es kaum jemand gibt, der „fiese ältere Dame“ besser spielen könnte als sie. Allerdings lässt ihr „The Nanny“ wenig Raum dafür, wenn ihre Figur ist zwar letztendlich „böse“, aber auf eine elendiglich-scheißfreundliche Art (eine von der Sorte, die dich umbringt, ohne sich die Hände schmutzig zu machen, und dir deinen Abgang dann noch so bequem und angenehm wie möglich macht), d.h. die Davis muss quasi mit gebremsten Schaum agieren und kann nicht so aus sich heraus gehen, wie man das als „Wiegenlied“-gestählter Zuschauer vermutlich erwartet.

Trotzdem kann ihr vom Rest-Ensemble niemand das Wasser reichen. Wendy Craig, die sich hauptsächlich im britischen Fernsehen umtrieb (aber in wenig von internationaler Bedeutung) ist eine Non-Entität und wird ebenso wie der erwähnte James Villiers („Ekel“, „James Bond – In tödlicher Mission“, „Scandal“, „King Ralph“), der angemessen hüftsteif für den britischen Diplomaten agiert, zur Filmmitte „entsorgt“ und muss die lead-Position der (deutlich besser aufgelegten, allerdings auch mehr zu tun habenden) Jill Bennett („Britannia Hospital“, „James Bond – In tödlicher Mission“) überlassen, die als herzschwache Pen eine brauchbare damsel-in-distress abgibt. Die Kinderdarsteller… naja… William Dix ist, wie Kollege Unshaved Mouse sagen würde, „a nice young gentleman doing his best“ (immerhin reichte es noch für eine gewichtige Rolle im Rex-Harrison-Musical-Hit „Doctor Doolittle“, danach tauchte er aber erst 34 Jahre später in einem Bit-Part in „Julie – Im Feuer der Unschuld“ wieder auf. Womit seine Filmographie dann auch vollumfänglich abgehandelt wäre), und Pamela Franklin, die schon in „Schloss des Schreckens“ einschlägige Erfahrungen sammeln konnte und auch in „Tanz der Totenköpfe“ amtierte, ist als Teenie-Bad-Girl zwar nicht schlecht, aber letztlich auch ohne großen Einfluss auf die Story.

Bildqualität: Studiocanal hat sich ja des Hammer-Outputs angenommen und auch die 5-DVD-Box „The Best of Hammer Collection“ zu verantworten. Der für „The Nanny“ ausgegrabene Print ist ausgezeichnet, feines s/w, kontrastreich, akzeptabel scharf für einen fast fünfzig Jahre alten Film (1.85:1-anamorph).

Tonqualität: Bei einem UK-Import erwartungsgemäß nur der englische O-Ton in Dolby Mono, leicht rauschend, aber brauchbar. Untertitel gibt’s keine.

Extras: Ein Audiokommentar mit Drehbuchautor/Produzent Jimmy Sangster.

Fazit: Es ist im Endeffekt keine große Überraschung, dass Hammer „auch“ Psychothriller beherrschte (oder „Mini-Hitchcocks“, wie der ebenfalls geschätzte Kollege El Santo von 1000 Misspent Hours sagen würde). „The Nanny“ ist sauber konstruiert und technisch grundsolide gearbeitet. Dass der Streifen letztlich zumindest bei mir nicht ganz zündet, liegt an der Grundkonstellation (und damit dem Fehlen einer richtig sympathischen – oder wenigstens nicht GANZ unsympathischen – Hauptfigur). Wer bei seinem Thriller aber primär Wert auf die uhrwerkhafte Präzision und weniger auf eigene emotionale Beteiligung legt, kommt hier auf seine Kosten, auch wenn Bette Davis hier deutlich weniger exaltiert auftritt als in manchen anderen ihrer Genre-Beiträge.

3/5

(c) 2014 Dr. Acula