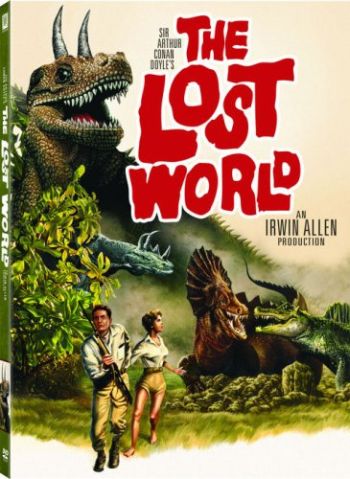

- Deutscher Titel: Versunkene Welt

- Original-Titel: The Lost World

- Regie: Irwin Allen

- Land: USA

- Jahr: 1960

- Darsteller:

Claude Rains (Prof. Challenger), Michael Rennie (Lord John Roxton), Jill St. John (Jennifer Holmes), David Hedison (Ed Malone), Fernando Lamas (Gomez), Richard Haydn (Prof. Summerlee), Ray Stricklyn (David Holmes), Jay Novello (Costa), Vitina Marcus (Native Girl)

Vorwort

Es beginnt, wie’s immer beginnt – Professor Challenger kehrt von einer Südamerika-Expedition zurück, haut erst mal dem neugierigen Reporter Ed Malone noch am Flughafen seinen Regenschirm über die Rübe und präsentiert dann vor der Zoologischen Gesellschaft Londons seine Erkenntnisse. Auf einem bislang unerforschten Hochplateau im Amazonasgebiet hat er leibhaftige Dinosaurier gesehen. D.h. einen, und den nicht gerade aus der Nähe, und, nein, Bildmaterial hat er leider auch nicht, weil ihm auf der Rückreise peinlicherweise seine Ausrüstung abgesoffen ist, aber wenn er das sagt, dann wird das ja wohl verdammt noch eins auch stimmen. Für Professor Summerlee, seinen Chefrivalen in Zoologenkreisen, der Challenger zwar nicht unbedingt für eine Totalniete, allerdings mindestens für einen gewaltigen Aufschneider hält, ist das begreiflicherweise schon ein wenig dünnes Nähgarn, um darauf eine kostspielige neue Expedition, die Challengers Entdeckungen bestätigen soll, zu finanzieren. Malone to the rescue – der naseweise Jungreporter drängt sich als Freiwilliger auf und sein Chef, der Verleger Holmes, hält das für eine gar fantastische Idee und wäre auch bereit, die Reise zu bezahlen. Auch der Abenteurer und Großwildjäger Lord John Roxton stellt sich zur Verfügung, wie auch das Verlegerstöchterlein Jennifer. Da kann Summerlee schlecht den Spielverderber spielen und gibt sein Okay – abgesehen von der Mitreise Jennifers natürlich, und damit rennt er bei Challenger, Roxton und auch Malone offene Türen ein. Weibsvolk, so abenteuerlustig es auch sein mag, gehört nicht in den Urwald.

Die Überraschung ist daher nicht von schlechten Eltern, als das tapfere Forscherteam am letzten Außenposten der Zivilisation, von wo aus die Reise mit einem gemieteten Hubschrauber weitergehen soll, auf Jennifer und ihr trautes Bruderherz David treffen, die sich auf eigene Faust hierher durchgeschlagen haben und nun die weitere Mitnahme begehren. Roxton, der seine Pappenheimer kennt, gibt seinen Widerstand auf und der Rest der Bande muss sich durch das Argument überzeugen lassen, dass die Holmes-Geschwisterlinge zur Abreise den bewussten Hubschrauber nehmen müsste und bis der zurückkäme, wär die Regenzeit da und Essig mit der ganzen Operation (warum man so einen ungünstigen Zeitpunkt gewählt hat, bleibt das Geheimnis von Challenger und Summerlee). Hubschrauberpilot Gomez und sein Handlanger Costa transportieren die Truppe auf das Plateau und kaum hat man ein erstes Lager errichtet und aufgetafelt, was die Proviantkiste so hergibt, meldet sich auch schon einer von Challengers Dinosaurieren, jagt die Expedition ins Bockshorn und schrottet den Luftquirl. Das ist jetzt irgendwie doof, ist damit doch die einzige Möglichkeit, das Plateau wieder zu verlassen plus mit dem ebenfalls kaputten Funkgerät die Kommunikationsmöglichkeit mit dem Rest der Welt hops gegangen. Ein Problem, meint Challenger, das gelöst werden kann, wenn’s dafür Zeit ist, erst mal muss er Beweise für seine Saurier finden – so richtig *gesehen* hat das Viech nämlich keiner, und bis er nicht persönlich eins vor den Pupillen gehabt hat, glaubt Summerlee kein Sterbenswörtchen über urzeitliche Urbiester.

Das erledigt sich aber, als wenig später Jennifers Pudel Frosty (ächz) ent- und dabei einer Riesenechse mit Hörnern und Zackenkamm auf’m Rücken in die Quere läuft. Der Wauwau und sein Frauchen können gerettet werden, aber wenigstens ist jetzt auch der letzte ungläubige Professor bekehrt. Aber es gibt auch anderweitige erfreuliche Entwicklungen – es existiert Weibsvolk auf diesem Plateau, und zwar von der attraktiven Primitivling-Sorte. Challenger befiehlt die Gefangennahme der Maid, was auch gelingt, nachdem Roxton eine Riesenspinne erlegt, die sich ihm auf der Verfolgung in den Weg stellt. Das Mädchen ist offenbar Angehörige eines Indio-Stammes, der es sich aus unerfindlichen Gründen hier gemütlich gemacht hat, versteht aber wider Erwarten, mit Schußwaffen umzugehen. Wer hat ihr das beigebracht? Die Entdeckung eines Tagebuchs entlockt Roxton die Wahrheit – er war schon mal hier, mit ein paar eher zwielichtigen Typen auf Diamantensuche, musste seine Gefährten allerdings in höchster Not zurücklassen. Einer der Kerle scheint also überlebt zu haben, und was den anderen angeht, nun, der hatte – was bislang außer dem Zuschauer noch niemand weiß – einen Bruder namens Gomez, der nach Rache dürstet…

Für den Schlussakt gibt’s also einen ganzen Haufen zu lösende Probleme – einen Indio-Stamm, der schon allein wegen der Entführung ihrer Stammesangehörigen nicht gut auf die Weißen zu sprechen ist, einen rachsüchtigen Bruder, kampflustige Dinos und die berechtigte Frage, wie zum Geier man wieder von dem blöden Plateau runterkommen will. Wenn da am Ende nicht wieder ein Vulkanausbruch o.ä. helfen muss…

Inhalt

Ich will eigentlich gar nicht alle Versionen des Sir-Arthur-Conan-Doyle-Klassikers „The Lost World“ kennen. Ich meine, SO toll ist die Geschichte auch wieder nicht, dass man sie unbedingt zwölfadrölfzigmal hätte adaptieren müssen, aber okay, sie ist seit Urzeiten gemeinfrei und daher für jeden drittklassigen Produzenten, der seinen Monsterheuler der Woche mit „a touch of class“ tarnen will, geeignetes Plündermaterial. Und irgendwie schlagen sie alle früher oder später bei mir auf…

Diese Version, die ich dank eines amazon-Sonderangebots wenigstens für knapp 5,40 anstatt dem regulären Listenpreis von 18 Ocken erstehen konnte, hat zumindest einen Ansatzpunkt, die sie für mich einigermaßen interessant macht – es ist eine frühe Produktion von Hollywoods anerkanntem „master of disaster“ Irwin Allen, der uns in den 70er Jahren mehrfach zeigte, wie man Weltstar-Ensembles plakativ (und oft genug auch ein wenig sadistisch) die Lebenslichter ausblasen konnte (siehe die große Troika des Katastrophenfilms: „Poseidon-Inferno“, „Erdbeben“, „Flammendes Inferno“), der mit diesem Film erstmals so richtig in Richtung Genre lugte (seine 1957er-Produktion „The Story of Mankind“, in dem episodisch die Menschheitsgeschichte innerhalb eines „Gerichtsverfahrens“ über unsere Rasse ausgebreitet wurde, hatte zumindest phantastische Elemente). Nachdem phantastische Abenteuerfilme wie „20.000 Meilen unter dem Meer“ oder „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ seinerzeit ja ganz gut Kasse machten, stellte 20th Century Fox auch ein brauchbares Budget zur Verfügung, das Allen zumindest nicht *nur* für ein paar renommierte Alt-Mimen ausgab – seine „Lost World“ kommt mit überschaubarer Starpower aus, die Zugpferde sind das olle Phantom der Oper Claude Rains und unser aller Lieblings-Klaatu Michael Rennie („Der Tag, an dem die Erde still stand“) – anno 1960 nun nicht gerade A-Lister, aber vielleicht für das breite Publikum mit genug Wiedererkennungswert aus Re-Releases und TV-Ausstrahlungen der klassischen Universal-Horrorfilme; insofern sicher kein ganz schlechter Schachzug.

Als einer der wenigen Adapteure des Stoffs versetzt Allen die Geschichte in ein kontemporäres Setting; die meisten Verfilmungen beließen es dabei, die Story in ihrer Entstehungszeit, also dem frühen 20. Jahrhundert, angesiedelt zu lassen (was aus Plausibilitätsgründen durchaus ‚was für sich hat. In einer Zeit, in der wir an praktisch jeden Quadratzentimeter der Erdoberfläche per Google Earth ranzoomen können, wird’s mit „vergessenen Welten“ schon schwer, wenn man sich nicht direkt eine paranormale Erklärung dafür aus’m Daumen lutschen will). Als weitere erzählerische „Verbesserungen“ gibt’s das angedeutete Dreiecksverhältnis zwischen Roxton, Malone und Jennifer Holmes (Roxton betrachtet Jennifer als „gold digger“, die hauptsächlich auf seinen Titel aus ist und Malone, der merkt, dass er bei Jennifer nicht landen kann, versucht so mittelerfolgreich den Kuppler zu spielen) und Roxtons Beteiligung an der früheren Diamantenexpedition, dern Scheitern Gomez motiviert. Es sind nicht die schlechtesten Ergänzungen, denn das Original-Garn von Doyle ist nun mal vergleichsweise dünn und beschränkt sich auf den awe-and-wonder-Faktor der urzeitlichen Welt, ohne sich groß um Konflikt, um Drama zu kümmern – damit kam man 1925 z.B. mit der Stummfilmfassung noch durch, aber anno ’60 dürstete das Publikum auch nach etwas inhaltlichem Fleisch. Der Indio-Stamm, der unsere Helden gefangen nimmt und das hübsche native girl, das aus unerfindlichen Gründen beginnt, einen Narren an den Eindringlingen zu fressen, sind dann Standardzutaten aus dem Expeditionsfilmrezeptbuch ohne den ganz großen Novitätenwert, aber irgendwie muss man die Plotte ja auch über den dritten Akt hieven und was könnte da besser funktionieren als eine Flucht vor mordgierigen Indios durch einen Vulkan? Eben. Allen war nie einer, der groß darauf bedacht war, völlig neue dramaturgische Sperenzchen zu erkunden, sondern althergebrachte Tropes hernahm, weil die ja funktionieren, und in sein jeweils ausgekucktes Szenario packte. Funktionierte ja auch so anderthalb Dekaden lang ganz prima (über Allens letzte „disaster“-Produktionen breitet der Chronist den üblichen Mantel der Barmherzigkeit).

Man sollte vielleicht noch anmerken, dass Professor Challenger hier ein erstaunlich überflüssiger Charakter ist. Ja, er bringt die ganze Chose ins Rollen, aber sobald’s dann mal wirklich auf’s Plateau geht, ist er zu nicht mehr als ein paar abschätzigen Bemerkungen über seine Mitreisenden und den ein oder anderen sarkastischen Spruch zur Situation zu gebrachen – dürfte natürlich auch daran liegen, dass Claude Rains nicht mehr der Jüngste war und so nicht arg viel an „physischem“ Acting zu leisten vermochte, aber wo in den meisten moderneren Verfilmungen Challenger der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist, verschiebt sich das hier schon sehr deutlich zu Roxton und Malone; sehr drollig aus retrospektiver Sicht ist der Umgang mit Jennifer Holmes, für 1960 vermutlich eine „starke“, feisty Frauenrolle, die per informed attribute als abenteuerlustig und kompetent vorgestellt wird („kann besser schießen und fliegen als die meisten Männer“), dann aber, sobald’s ernstlich in den Urwald geht, natürlich das kreischende zu rettende Mädchen ist und mit dem Pudel im Korb fast schon wie eine vorweggenommene Parodie auf gewisse Society-Girls wirkt…

Strukturell kann man dem Film seine Episodenhaftigkeit ankreiden – es ist eine übliche Krux des klassischen Abenteuerfilms, dass er weniger auf einen durchgängigen Plot setzt als auf die cliffhanger-artige Aneinanderreihung zu lösendder Einzelabenteuer; da schuldet auch Allens „Lost World“ immer noch viel der Serial-Struktur. Aber er kommt flott zur Sache, nach knapp 15 Minuten Prolog sind wir schon im Amazonas-Gebiet. Jetzt müssen wir allerdings zum gefürchteten weißen Elefanten im Raum kommen – den Spezialeffekten. Die sind dann doch eher nicht so ganz speziell. Obwohl Allen dem Vernehmen nach ja ein recht üppiges Budget zur Verfügung hatte (das auch in einige schicke Sets des Höhlengewirrs unter dem Vulkan geflossen ist), entschied er sich gegen die aufwendige stop-motion-Methode und griff auf das Mittel zurück, das geizige Produzenten seit jeher wählten, wenn sie „Dinosaurier“ haben, aber dafür kein Geld ausgeben wollte. Man schnappte sich ein paar unschuldige Echsen im Normalformat, klebte ihnen Hörner, Zacken und sonstige „Dino-Attribute“ auf die Schuppen und filmte sie dann in Miniatursets. Zu Allens Ehrenrettung muss man sagen, dass er das handwerklich sorgfältiger macht als die meisten seiner Genrekollegen – er achtet darauf, Perspektiven einzusetzen, die die Echsen wirklich „massig“ wirken lassen, filmt sie auch etwas verlangsamt, was auch die Illusion von Größe und Wucht verstärkt. Solange nur die Echsen im Bild sind, funktioniert das einigermaßen (abgesehen davon natürlich, dass wir trotzdem keine Sekunde glauben können, etwas anderes als echte Echsen im „make-up“ zu sehen), sobald aber auch menschliche Darsteller mit im Bild sein sollen, tja… natürlich spielt da wieder mit rein, dass eine HD-Auflösung erheblich schärfer und detaillierter ist als was seinerzeit im Kino zu sehen war und deswegen Rückprojektionen etc. klar erkennbar sind, Farbverschiebungen zwischen dem standalone-Effekt-Shot und dem compositing mit der Real-Action sollten aber auch 1960 nicht vorkommen – die Riesenspinne z.B. sieht leuchtend grün aus und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Allens Absicht war. Dafür schwanken bei dem „Triceratops“-Saurier die Farben zwischen grau-grün in der reinen „FX“-Footage und braun-rot im mit dem Schauspieler-Shot kombinierten Material…

Der Score des Komponisten-Teams Sawtell/Sheffer ist undistinguiert, aber praktikabel.

Claude Rains als nomineller Top-Star des Films hält sich, wie schon angedeutet, zurück – mit 70 zarten Lenzen auf dem Buckel beschränkt er sich zumeist darauf, irgendwo rumzustehen und unleidlich die Kompetenz seiner Mitreisenden in Frage zu stellen. Michael Rennie wirkt ein bisschen fehlbesetzt als sorta-romantic lead des Films, immerhin auch schon 50 Jahre alt und „love interest“ für die dreißig Jahre jüngere Jill St. John… das ist schon eher schräg. Als mehr oder minder furchtloser Großwildjäger mag Rennie durchaus durchgehen, aber Chemistry mit Jill St. John (späteres Bond-Girl in „Diamantenfieber“) zu behaupten, wäre ungefähr auf einem Level wie eine solche zwischen Angela Merkel und Brad Pitt zu postulieren. Sinnvoller wäre es gewesen, St. John, wenn schon eine Liebesgeschichte mit ‚bei rumkommen soll, mit David Hedison (Malone, später Felix Leiter in den Bond-Filmen „Leben und sterben lassen“ und „Lizenz zum Töten“) zusammenzuspannen. Hedison hat zwar auch keine großartige Ausstrahlung, aber allein vom Alter würden die beiden besser zusammenpassen. Fernando Lamas („D’Artagnan und die drei Musketiere“) ist als Gomez ebenso recht farblos, und auch Richard Haydn („Frankenstein Junior“) kann aus seinem Part als Summerlee keinen großen Gewinn ziehen. Für optische Auflockerung sorgt Vitina Marcus („Time Tunnel“), die ihren Lebensunterhalt primär damit verdiente, so ausgefuchste Charkatere wie „native girl“, „girl“ oder „indian squaw“ zu spielen.

Der aktuelle Blu-Ray-Release geht nicht ganz billig weg (außer man erwischt wie ich ein Aktionsangebot), bietet aber auf 2 Discs ordentlich Stoff – neben dem Hauptfilm in wunderschönem 2.35:1-Widescreen zeitgenössische Trailer auf Disc 1, die 1925er-Stummfilmfassung in einer augenscheinlich ziemlich kompletten (und restaurierten) 96-Minuten-Fassung, ergänzt um eine 65-Minuten-16-mm-Fassung, die einige alternative Einstellungen enthält, und FX-Outtakes-Footage, auf Disc 2.

„Versunkene Welt“ ist sicher kein großer Wurf, weder im Kanon der „Lost World“-Adaptionen als auch im Irwin-Allen-Ouevre, aber dann doch irgendwie wieder ein charmanter Throwback in die Zeiten, als Filmemacher noch nicht auf die Hilfe von Kollege Computer zurückgreifen konnten. Klar, mit Stop-Motion-FX von Harryhausen könnten wir hier über einen echten Klassiker reden, aber ganz entspannt flockige Matinee-Unterhaltung, die selbst für 1960 schon ein bissl altmodisch aussieht, ist der Streifen dann doch. Und für die Puristen gibt’s dann ja noch die 1925er-Version als Bonus…

(c) 2017 Dr. Acula

BOMBEN-Skala: 7

BIER-Skala: 6

Review verfasst am: 30.12.2017