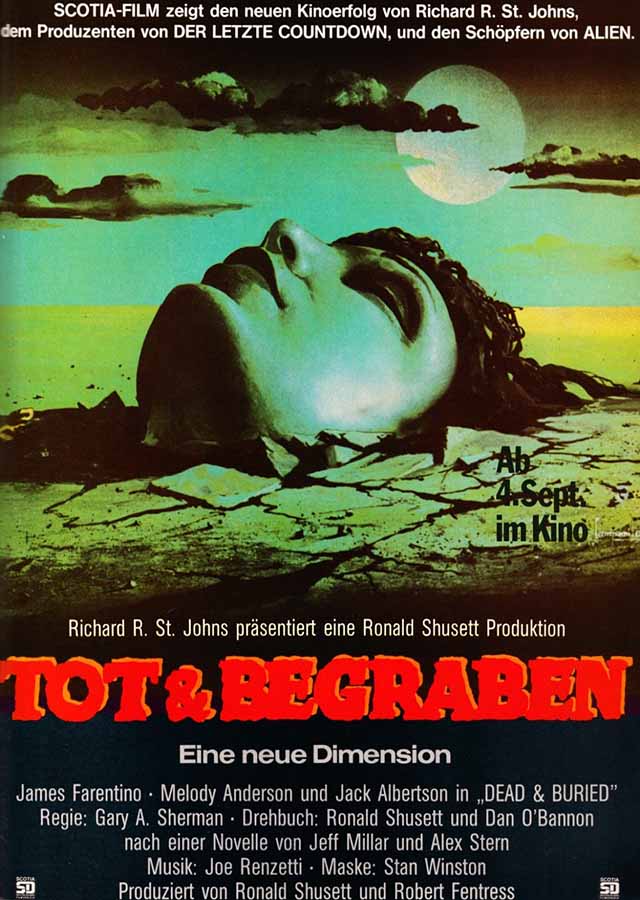

- Deutscher Titel: Tot & begraben

- Original-Titel: Dead & Buried

- Regie: Gary A. Sherman

- Land: USA

- Jahr: 1981

- Darsteller:

James Farentino (Sheriff Dan Gillis), Melody Anderson (Janet Gillis), Jack Albertson (William G. Dobbs), Dennis Redfield (Ron), Nancy Locke (Linda), Lisa Blount (Lisa), Robert Englund (Harry), Bill Quinn (Ernie), Christopher Allport (George Le Moyne), Joseph G. Medalis (Doc), Lisa Marie (Anhalterin), Manon McCalman (Ben), Estelle Omens (Betty), Michael Pataki (Sam)

Vorwort

Potter’s Bluff, eine langweilige neuenglische Küsten-Kleinstadt – hier ist sprichwörtlich der Hund begraben, und so freut sich Tourist und Fotograf George ein mittleres Bein ab, dass ihm der heiße einheimische Feger Lisa nicht nur vor die Kamera, sondern quasi direkt auf sein bestes Stück springt. Doof nur, dass er vor Verrichtung (und unter Komplizenschaft Lisas) von einem lynchwütigen Mob ohne weitere Veranlassung verprügelt, mit Benzin übergossen und angezündet wird…

Wenig später hat Sheriff Gillis, Gesetzeshüter der Gemeinde, die nicht beneidenswerte Aufgabe, einen stark angekokelten Kadaver aus einem brennenden Auto zu puhlen. Doch, wie auch der hinzugerufene exzentrische Leichenbestatter des Ortes bemerkt, der vermeintlich Tote lebt noch – zwar als Grillfleisch, aber besser als nix. Während der Gut-Durchgebratene im Hospital vor sich hin siecht, grübelt Gillis über dessen Identität, und noch ehe er sich so wirklich einen Reim darauf gemacht hat, hat er einen echten Mord am Hals. Ein durchreisender Fischer wurde brutal verhackstückt. Gillis vermutet einen Zusammenhang zwischen den Bluttaten, aber das Motiv ist völlig unklar, auch, nachdem er mit Hilfe des Hoteliers Ben den Verbrannten identifizieren und zu seiner Überraschung mit seinem eigenen Ehebesen, der Grundschullehrerin Janet, in Verbindung bringen kann. Die ist in letzter Zeit sowieso etwas seltsam, hebt Bücher über Hexerei in der Schublade, nervt Dobbs mit komischen Fragen zu schwarzer Magie und hält ihren Eleven blumige Vorträge über die hohe Kunst des Voodoo.

Weitere Todesfälle halten die Gemeinde in Atem – Dobbs wird eine Leiche direkt aus der Kühltrühe geklaut und Gillis fährt des Nächtens eine mysteriöse Gestalt an, die ihren abgerissen Arm aus dem Kühlergrill der Sheriff-Kalesche klaubt und das Weite sucht. Hautpartikel, die Gillis untersuchen lässt, stammen allerdings von einem Toten…

Inhalt

Greifen wir mal wieder in die Schublade „Genre-Klassiker, die kaum jemand kennt“ (oder zumindest „nicht so viele wie ‚Halloween‘ oder ‚Dawn of the Dead’“). Meine Bekanntschaft mit „Dead & Buried“ beschränkte sich über praktisch zwei Dekaden auf das extrem schicke Coverartwork; das Filmkucken an sich gestaltete sich schwierig, weil der Streifen dem Indizierungswahn der Mitt-80er zum Opfer fiel und erst durch Zeitablauf den Makel des bösen bösen Video Nasty loswerden konnte. Bei einer FSK-Neuprüfung kam das stolze Werk dann mit dem verkaufsförderlichen blauen 16er-Papperl aus dem TÜV und so stand einem Release auf DVD und Blu-Ray, für den sich die Freunde von Capelight zuständig erklärten, nichts mehr im Weg. Der selbsternannte Neu-Technik-Snob Doc gönnte sich natürlich – wozu hat man so’n neumodisches Teil ja auch rumstehen, doch nicht um auf „Avatar“ zu warten – die Blu-Ray-Fassung.

Also zum Film. „Dead & Buried“ ist das Geisteskind des leider vor wenigen Wochen verstorbenen „Alien“-Vaters Dan O’Bannon, der gemeinsam mit Writer/Producer Ronald Shusett („Alien“, „Total Recall“) eine Story von Jeff Millar und Alex Stern adaptierte. Auf dem Regiesessel durfte Gary Sherman, der nach seinem 1972er-Regiedebüt, dem Kannibalen-in-U-Bahn-Tunneln-Schocker „Death Line“, einige Jahre nur schreiberisch tätig war und u.a. die Story für John Hustons grausam gefloppten Genre-Versuch „Phobia“ verfasste (einem breiten Publikum ist Sherman sicherlich durch den unterschätzten „Poltergeist III“ bekannt). Sherman wollte aus dem typischen „kleine-Stadt-mit-finsterem-Geheimnis“-Plot eine kleine, böse schwarze Komödie machen, die Produzenten witterten aber angesichts der aufkommenden Hardcore-Horrorwelle Morgenluft und dirigierten den Regisseur hin zu mehr Gore-Einlagen – auf Geheiß der Geldgeber wurde der Film umgeschnitten, außerdem wurden nachträglich noch zwei Kills eingebaut (für den zweiten stand nicht mal mehr FX-Supervisor Stan Winston zur Verfügung).

Über die Jahre hinweg entwickelte sich der 3 Mio. $ teure und in den Kinos brachial untergegangene Streifen zum kleinen Kultfilm, und mit der durch die Indizierung einhergehenden Verspätung dürfen nun endlich auch wir Deutschen wieder überprüfen, ob das „hindsight 20/20“-Gedöns tatsächlich seine Berechtigung hat.

Dabei macht es „Dead & Buried“ mir armen Rezensenten wieder mal schwer – auch hier ist’s schwer über den Film schreiben, ohne dabei seinen zentralen Plottwist zu enthüllen, und kennt man den einmal, ist der Streifen dann nur noch halb so effektiv. Einigen wir uns für den Moment mal darauf, dass wir alle den Film gesehen haben und mit offenem Visier an die Analyse gehen können (oder anders ausgedrückt, ich werde im restlichen Review SPOILERn wie Sau).

„Dead & Buried“s großes Geheimnis ist – nachdem ich davon ausgehe, dass wir jetzt unter uns sind – der Umstand, dass die Mordtaten von Untoten begangen werden. Ist ja angesichts des oben geschilderten „vier Monate totes Gewebe“-Plotpoints nicht von der Hand zu weisen. In durchaus gekonnter Übersteigerung des erwähnten „düsteres Kleinstadt-Geheimnis“-Klischees konstruieren die Autoren mit Potter’s Bluff eine Gemeinde, die * vollständig * aus Zombies besteht, die aber von dieser kleinen Einschränkung der allgemeinen Lebensfreude nichts ahnen (was übrigens die zwar ab der zentralen Enthüllung vorhersehbare, nichtsdestoweniger aber dennoch sowohl böse als auch effektive Schlusspointe vorbereitet), da sie unter der mentalen Fuchtel eines Meisters (wenig überraschend der verschrobene Leichenbestatter) stehen. Man könnte also guten Gewissens behaupten, „Dead & Buried“ versuche, der neumodischen Zombie-Interpretation, wie sie Romero zu verantworten hat, und die aus den Untoten grundsätzlich erst mal eindimensionale vor sich hin verwesende Fleischfresser machte, die 30er-Jahre-Tradition des klassischen Voodoo-Zombietums wieder gegenüberzustellen (siehe „I Walked With A Zombie“ oder „White Zombie“).

Zwar spielen Voodoo-Rituale per se keine Rolle im Film, aber auf die Verbindung wird oft genug hingewiesen; Janet erklärt die „Funktionsweise“ haitianischer Zombiesklaven ausführlich in ihrer Schulklasse, und die Methode, die Dobbs anwendet, scheint zumindest, wenn auch vermutlich pseudowissenschaftlich untermauert, auf den alten Riten zu fußen (weswegen sich in den Gräbern der im Filmverlauf Getöteten, wie es die Voodoo-Schmöker, die Gillis liest, vorschreiben, nur die entfernten Herzen der Wiedergänger). Wie genau Dobbs das Wiedererwecken der Toten anstellt, bleibt undefiniert, ebenso wie seine Motivation an sich (arg viel mehr als „because I can“ und „seemed like a good idea at the time“ scheint nicht dahinterzustecken), und gänzlich logisch durchdacht scheint mir das Szenario auch nicht zu sein (oder zumindest umständlich – Dobbs‘ brillanter Plan, selbst zum unsterblichen Untoten zu werden, basiert darauf, dass er Gillis dazu bewegen kann, ihn umzubringen, denn aus ausgesprochen unerfindlichen Gründen müssen die Zombie-Kandidaten eines gewaltsamen Todes sterben. Bin mir zwar nicht sicher, warum Dobbs sich dann nicht einfach eine Treppe runterstürzen oder hinter einen Bus werfen kann, und wieso er sich so sicher ist, dass Gillis ihn so „erschießt“, dass er nach der Verwundung noch Zeit hat, sich das passende Wiederbelebungsserum o.ä. zu spritzen, aber ich bin ja auch kein mad scientist).

Plotholes bzw. Kram, der recht unerklärt in der Landschaft steht, gibt’s zuhauf – gut, für den On-Screen-Kill an dem von Gillis eingeschalteten Doktor, der in der internen Mythologie doof ist, weil der Doc ja * sowieso * schon tot ist, gibt’s die Erklärung, dass das Studio auf mehr Gore bestand, und die geänderten Schnittreihenfolge sorgt dafür, dass eine ermordete und zombifizierte Anhalterin schon in einem wütenden Kill-Mob mitmischt, obwohl sie erst fünfzehn Minuten später in der Stadt auftaucht und selbst gekillt wird, aber für andere Unwägbarkeiten fehlen Entschuldigungen. Dobbs doziert, dass man nach der Zombifizierung nicht mehr weiter altert – was irgendwo nicht gänzlich unlogisch klingt. Dann müsste doch aber doch auch dem dümmsten amnesischen Untoten irgendwann mal auffallen, dass Janet in der Schule dann wohl seit Jahren den gleichen, nie älter werdenden Schülerstamm unterrichtet (Vermehrung unter Zombies dünkt mir schwierig, und zumindest eine Szene impliziert, dass die Kids in der Schule ebenfalls untot sind). Was hat es damit auf sich, dass die Mob-Zombies ihre Opfer stets unter fotografierendem Blitzlichtgewitter verhackstücken (außer, dass Dobbs die entsprechenden Aufnahmen im Finale dem schockierten Gillis auftischen kann)? Und wieso zum Geier noch mal zeigt Dobbs Gillis den Diebstahl einer Leiche an (die er gerade in eine Untote verwandelt hat)? Schlussendlich scheint das Script darauf hinauszuwollen, dass Dobbs sämtliche Filmereignisse so orchestriert, damit Gillis ihn am Ende tötet, damit er (also Dobbs) ebenfalls ins Untotenlager wechseln kann. Aber… ich finde nicht, dass das gesteigert Sinn ergibt (aber den ergibt ja schon die Grundprämisse nicht… wenn Potter’s Bluffs Bevölkerung aus Leuten besteht, die hier zufällig vorbeikamen und ermordet wurden, sollte da nicht irgendwann mal eine überörtliche Polizeibehörde hellhörig werden, dass hier massenweise Leute verschwinden?).

Es ist wieder mal ein Fall für die Gebetsmühle – wer einen stringenten Plot erwartet, der hat hier nix verloren, „Dead & Buried“ lebt (bzw. ist untot) von seiner bedrückenden Neuengland-Provinzkaff-Atmosphäre, dem Portrait eines Ortes, in dem man bestenfalls am Datum in der Zeitung erfahren kann, ob’s nun 1951 oder 1981 ist und das, dem bösen Strippenzieher im Hintergrund sei dank, quasi an seiner eigenen Morbidität erstickt. Man kann darüber streiten, ob der Film seine Karten bzw. die Hinweise auf seine Lösung sehr früh bzw. wenig subtil aufdeckt, und die zufällige Beliebigkeit der Opfer (die ja allesamt irgendwelche Durchreisende sind, mit denen wir als Zuschauer wenig Zeit verbringen) ist nicht gerade sonderlich spannungsförderlich, aber, wie gesagt, die Atmosphäre reißt viel raus, erinnert da und dort ein wenig an Carpenters „The Fog“; auch wenn mich die „schwarze Komödie“-Interpretation, die Sherman ursprünglich vorschwebte, schon interessieren würde, bin ich mir nicht sicher, wie das Setting, die „moody“ Shots der nächtlichen Kills in einem nicht ernsthaften Kontext funktioniert hätten. Rein von der Gesamtwirkung her bin ich geneigt, den Produzenten nachträglich meinen Segen für die Verernsthaftung des Films zu geben.

Wie die meisten Lichtspielwerke, die ihre Stärken nicht im Storytelling, sondern in den Bereichen Beleuchtung/Sets/Stimmungserzeugung haben, ist „Dead & Buried“ alles andere als eine Tempogranate – selbst apostrophierte suspense-Szenen wie die Jagd des Mobs auf eine durchreisende Familie oder der (endgültige) Mord an George Le Moyne sind, auch da uns rechte Zweifel am Ausgang der Passagen nicht kommen wollen, da die „Opfer“ eben keine Protagonisten im Wortsinne sind, keine Nägelbeißer – Sherman inszeniert das solide und mit einem guten Gespür für, sorry, dass ich mich so oft wiederhole, Atmosphäre, aber nicht wirklich spannend. Druck im Sinne von Spannungserzeugung kommt erst bei der finalen Konfrontation Dobbs/Gillis auf (da wird Sherman dann aber etwas von James Farentino im Stich gelassen).

Die expliziten Goreszenen sind nicht von schlechten Eltern – die Verbrennung La Moynes und die entsprechenden Make-up-FX sind zweifellos ein frühes Meisterwerk von Stan Winston und auch der Abgang des Fischers ist recht drastisch, der aufoktroyierte Zusatzkill am Doktor wurde, wie erwähnt, aus Zeitgründen nicht von Winston, sondern von einem anderen Effektteam vorgenommen und zeigt deutlich die unterschiedlichen Gewichtsklassen der Splattertüftler (die Gruppierung, die an des Doktors säuregeschädigtem Kopf arbeiteten, beschwerten sich aber im Nachgang, dass Sherman die Szene in einer Einstellung drehen wollte, was den FX-Technikern Kopfzerbrechen bereitete, dann aber doch einen Zwischenschnitt einfügte – die Kenntnis dieser Schnittentscheidung hätte den FX-Leuten mehr Spielraum gegeben). Ziemlich interessant ausgefallen ist eine Montage, die die komplette Rekonstruktion eines zerstörten Gesichts aus Leichenbestattersicht nachstellt. FSK 16 ist übrigens in Ordnung (auch wenn der „zweite“ Le Moyne-Kill schon fies ist).

In der Hauptrolle erledigt James Farentino („Der Denver-Clan“, „Blue Thunder“, „Der letzte Countdown“) einen akzeptablen Job – er ist prinzipiell genau der richtige für die Rolle des no-nonsense-Cops, der in eine Welt des Okkult-Morbiden hineingezogen wird, und das letztlich auf sehr persönliche Weise. Über weite Strecken macht Farentino alles richtig, nur in der entscheidenden, finalen Szene geht er für meine Begriffe völlig aus dem Leim: das soll er zwar im Scriptsinne durchaus tun, doch Farentino verfällt hier in übelstes und auch in der Situation völlig unglaubwürdiges Chargieren. Schade. Melody Anderson („Flash Gordon“, Feuerwalze) spielt wie üblich farblos-uninspiriert und ist in ihrer 50er-Jahre-Keimfreiheit schon fast nervtötend langweilig anzusehen. Schon besser ist der Veteran Jack Albertson („Willy Wonka und die Schokoladenfabrik“, „Höllenfahrt der Poseidon“) als Dobbs, der die richtige Balance zwischen „entschuldbarer“ Altersexzentrik und durchgeknalltem Wahnsinnigen findet.

In den Nebenrollen findet sich der ein oder andere bekannte Name. Lisa Blount, die erfreulicherweise in der Eröffnungsszene ihre hervorragenden anatomischen Eigenschaften präsentiert, fand sich in der Folge in Genre-Ware wie „Cut & Run“, Nightflyers und natürlich in der weiblichen Hauptrolle des Carpenter-Geniestreichs „Fürsten der Dunkelheit“ wieder), der ewige Freddy Krueger Robert Englund ist einer der Potter’s Bluff-Dörfler, dito Barry Corbin, späterer TV-Serienstar in „Ausgerechnet Alaska“ und „One Tree Hill“. Michael Pataki, schon Klingone in „Immer Ärger mit den Tribbles“, Dracula himself in „Zoltan, Draculas Bluthund“ und in Halloween 4: The Return of Michael Myers am Start, ist ebenfalls am Start. So auch als Anhalterin Lisa Marie, die wir später in einer Mini-Rolle in Roller Blade wiedersehen sollten. Joseph G. Medalis (tauglich als Doktor) fand regelmäßig Beschäftigung im Fernsehen und hatte Gastauftritte in fast allen wesentlichen Sitcoms von „Sabrina“ bis „Die wilden 70er“, Christopher Allport (Grillkandidat George Le Moyne) wilderte sich ebenfalls durch’s US-TV und war 1997 im legendären Killerschneemannfilm „Jack Frost“ der edle Held.

Bildqualität: Wenn man einen Film wie „Dead & Buried“ auf BluRay ankuckt, fragt man sich, ob’s dieses neue Medium wirklich * gebraucht * hat. Klar, der Film sieht alles andere als schlecht aus, aber – bei aller Freundschaft, in der Güte kann man das, denke ich, auch verlustfrei auf DVD pressen. Der anamorphe 1.78:1-Transfer ist sicher nah am Optimum, was man aus einem fast dreißig Jahre alten B-Film rausholen kann, aber Grieseligkeit, mittelprächtige Schärfe und Blockrauschen kann ich auch auf einem herkömmlichen Silberling haben. Naja, viel teurer als die DVD ist die BluRay nicht – aber Not tun solche Veröffentlichungen jenseits der „es muss jetzt ALLES auf BluRay raus“-Mentalität nicht.

Tonqualität: Hier gilt ähnliches – der englische DTS 7.1-Ton kann ja schlecht „original“ sein. Er ist prima verständlich, der Musikmix ist praktikabel, aber nicht überwältigend. Die deutsche Synchro, die in DTS 7.1 und DTS Mono vorliegt, habe ich nicht angetestet. Auch hier macht sich nicht zwingend bemerkbar, warum es BluRay sein muss…

Extras: Naja, und wenn die Extras sich auf schlicht GAR NIX beschränken – okay, es gibt den deutschen und amerikanischen Kinotrailer, und was sich hinter „Dead & Buried online“ verbirgt, kann ich mangels online-tauglichem BR-Player nicht eruieren – komme ich mir fast schon verhohnepiepelt vor. Wenigstens ein paar Biographien? Interviews? Hallo? Die US-DVD hat da schon einiges mehr zu bieten…

Fazit: Zwiespältige Sache – ich hätte „Dead & Buried“, auch angesichts der guten Reputation, die der Film gemeinhin genießt, gerne besser gefunden, aber so recht will der Streifen insgesamt nicht bei mir zünden. Ja, die (Wort inflationär gebrauch) Atmosphäre ist sehr chillig, und der Grundgedanke, das Untoten-Genre aus dem reinen „Freß-/Kopfschuss“-Schema wieder in Richtung des „authentischen“ Voodoo-Zombies zu schieben, sehr lobenswert, aber der allerletzte Zugang fehlt mir – vielleicht liegt’s daran, dass nur Gillis und Dobbs überhaupt Figuren sind, die die Bezeichnung „Charaktere“ verdienen und speziell Dobbs trotzdem nicht so recht in sich schlüssig agiert, vielleicht an der Beliebigkeit der Opfer und der sich damit nicht wirklich einstellenden emotionale Wirkung, vielleicht an den zwei aufgesetzten und eigentlich nicht notwendigen Splatterszenen. Ich setze mich schätzungsweise mal wieder mit Schmackes in die Nesseln, aber mehr als „durchschnittlich“ ist da nicht drin. Ob der guten Idee wage ich mal aber blasphemisch in den Raum zu stellen, dass ein Remake oder Re-Imagening * hier * doch einmal eine töfte Idee wäre…