- Deutscher Titel: The Last Seven

- Original-Titel: The Last Seven

- Regie: Imran Naqvi

- Land: Großbritannien

- Jahr: 2009

- Darsteller:

Tamer Hassan (Sgt. Jack Mason), Simon Phillips (William Blake), Daisy Head (Chloe), Sebastian Street (Capt. Robert Kendrick), Rita Ramnani (Isabelle), John Mawson (Henry Chambers), Ronan Vibert (Isaac Grainger), Danny Dyer

Vorwort

William wacht eines schönen Tages auf der Straße auf – nachdem er sich den Staub aus dem Anzug geklopft und aufgerappelt hat, stellt er fest, dass er erstens keine Ahnung hat, was passiert ist (wer er ist, klärt sich auch erst nach einem Blick auf den Perso… ’n Glück, dass er einen hat, in England ist das ja keine Pflicht), und London für ’ne 7-Mio-Metropole reichlich verlassen aussieht.

Nach einer Weile trifft er eine kleine Gruppe Schicksalsgenossen – die junge Chloe, den älteren High-Society-Süffel Henry und den Armeesergeanten Jack. Bis auf Jack (und bei dem regelt das hauptsächlich Uniform und umgehängte Maschinenpistole) weiß keiner, wer er „vorher“ so genau war und was überhaupt los ist. Jack vermutet einen bakteriologischen oder nuklearen Angriff und dass der kleine Sprengel, zu dem sich bald noch Kendrick (Armee-Captain, der, nachdem er sich sortiert hat, von Jack die Leader-Position auf Basis höheren Rangs übernimmt), die nur auf Spanisch parlierende Isabella und der undurchsichtige, religiösen Schwurbel von sich gebende Isaac gesellen, schlicht die Evakuierung verdrömelt hat. William glaub nicht, dass die Lösung so „einfach“ ist, erst recht nicht, als Henry, nachdem der eine „Episode“ hat, fürderhin in sein offenbar vormaliges Selbst zurückfindet und sich – nun nicht mehr an das erinnernd, was „danach“ passiert ist – von der Gruppe abseilt und quasi vor Williams Augen verschwindet. Zudem stellen sich Erinnerungsfragmente ein, die nahelegen, dass die Sieben (jetzt noch Sechs) sich zumindest zum Teil schon „vorher“ kannten…

Inhalt

Wenn man heutzutage durch die bestapelten Gänge seines bevorzugten DVD-Dealerschuppens streift (sofern man wie ich ein Relikt des 20. Jahrhunderts ist und nicht nur Anhänger des physischen Produkts per se, sondern auch des physischen Einkaufsvorgangs ist), ist es nicht mehr gerade leicht, Filme zu finden, von denen man wirklich noch nix gehört hat – in einer Zeit, in der man mit Informationsfitzeln nur so zugeschossen wird – ein Filmtitel da, ein Trailer hier, eine Ankündigung dort – bringen es eigentlich nur noch die Grabbeltischbeschicker vom Schlage Best Entertainment fertig, Veröffentlichungen komplett unter jeglichem Radar in die Läden zu stellen. Ersatzweise aber auch die Schweizer von Mediawith Classics (die offenbar nicht mal ’ne Website betreiben, also auf Promotion und Publiciy wirklich keinen gesteigerten Wert zu legen scheinen), denn bei „The Last Seven“ zog ich aber sowas von komplett blank; ich halte mich für halbwegs gut informiert, aber von einem britischen Genrefilm, der immerhin mit Tamer Hassan und Danny Dyer, also nicht gerade den letzten hergelaufenen Gossenpennern, besetzt ist, hätte man doch etwas hören sollen (zumal das Hassan/Dyer-Pärchen ja nicht zum ersten Mal gemeinsam amtiert). Naja, offenbar sieht’s scheinbar nicht jeder Publisher als Lebenszweck, möglichst viele DVDs zu verkaufen (und, hey, bei mir hat’s auch ohne Werbung geklappt).

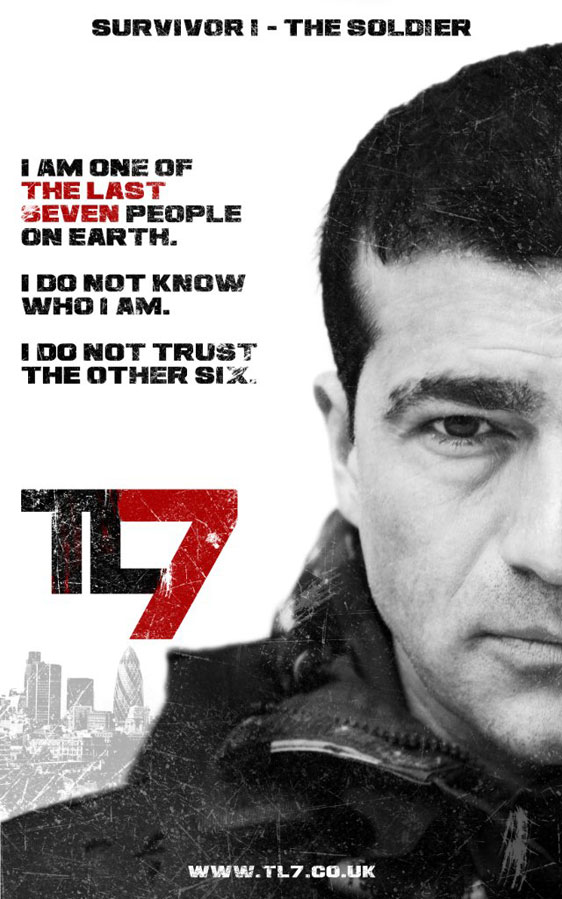

Kuckt man sich Coverartwork, Titel und Inhaltsangabe an, drängt sich zunächst der Verdacht auf, man hätte es mit einer Mixtur aus „28 Days Later“ und postapokalyptischen Kloppern wie „Five“, „The World, The Flesh and The Devil“ o.ä. zu tun, aber was Schreiberlingsdebütant John Stanley und Regiefrischling Imran Naqvi auf die Beine stellen, ist dann doch weder vordergründige Action- oder Horrorschiene noch Survivaldrama, sondern eindeutig im Mysterybereich zu verorten (weswegen es mal wieder knifflig ist, in einem Review Anmerkungen zur Story und zu den Charakteren zu machen, weil praktisch alles als Spoiler zu werten ist. Stellen wir mal das komplette Review unter generelle milde SPOILER-Warnung und verabschieden uns von den Lesern, die sich immer komplett überraschen lassen wollen).

Das Setup ist eigentlich ganz reizvoll – sieben offenkundig reichlich gegensätzliche Figuren ohne Ahnung, wer, was, warum und wie los ist in einer verlassenen City, da bietet sich ein weiter Canvas für Konflikte innerhalb der Gruppe, Entdeckung und Entschlüsselung von Hinweisen auf die Ursache des Geheimnisses und Dechiffrierung der Persönlichkeiten – heck, JJ Abrams und Co.l haben sechs Staffeln „Lost“ aus einer nicht viel gehaltvolleren Grundidee gequetscht (man kann sich natürlich trefflich drüber streiten, ob das unbedingt Not tat…) – nur leider stellt sich schnell heraus, dass Writer Stanley nicht wirklich viel auf der Pfanne hat. Die naheliegendste Auflösung (zumindest naheliegend für jeden, der mehr als drei Film gesehen hat) erweist sich als die goldrichtige, und da die Filmcharaktere diese Erkenntnis sprichwörtlich drei Minuten vor’m Abspann trifft, der Zuschauer aber stets einen Wissensvorsprung vor den Filmfiguren hat (weil er in Mini-Flashbacks über die Erinnerungsfragmente der Protagonisten unterrichtet ist), ist das vermeintliche Rätsel zuschauerseitig schnell gelöst (natürlich ist’s auch nicht hilfreich, dass die Charaktere selbst ihre Erinnerungen praktisch nie thematisieren – Isabelle überkommt, nachdem ihr eingefallen ist, doch en Anglaise parlieren zu können, ein deja-vu hinsichtlich William und Chloe äußert nach Henrys Abgang die Vermutung, der Cognacschwenker könnte ihr Herr Erzeuger sein, aber das ist auch alles, was die handelnden Personen sich über ihre jeweiligen Vergangenheiten erzählen) – zumindest, wenn man außer Acht lässt (wie es z.B. Autor und Regisseur tun), dass die postulierte Auflösung knallhart durch Dialog etablierten Fakten widerspricht (was man sich nur mit Müh und Not dadurch schönreden könnte, dass die Charaktere aufgrund ihrer partiellen Amnesie als „unreliable“ zu gelten haben und daher ohne es zu wollen falsche Aussagen treffen).

Gut, auch das müsste einen Film noch nicht versenken, oftmals ist ja bekanntlich der Weg das Ziel, nur ist der hier bedauerlicherweise nicht sonderlich prickelnd; unsere Heldengruppe erlebt nicht wirklich packende Abenteuer, sondern stapft vielmehr, sich hin und wieder gegenseitig ankeksend, zunehmend missmutig durch ein verlassenes London und labert ohne Unterlass, ohne dabei der Sache an sich auf den Grund gehen zu können oder zu wollen. Das ist visuell ganz nett anzuschauen (zumal eine ordentlich-aufgeräumt, quasi besenrein hinter- und verlassene Metropole auf mich irgendwie unheimlicher wirkt als eine solche, die in panischem Chaos Hals über Kopf geräumt wurde. Für letzteren Umstand kann man sich rationale Erklärungen herbeidenken – wie sie eben auch im Film von Sgt. Jack geäußert werden – für ersteren eher nicht), aber mangels eines echten Antagonisten, zumal auch innerhalb der Gruppe die Konflikte vergleichsweise auf Sparflamme köcheln, entfaltet sich das ungefähr auf dem Spannungsniveau einer Touristengruppe, die sich verirrt hat und den nächsten Polizisten sucht – mit entsprechenden milden Kabbeleien und Statusstreitigkeiten, aber ohne echte Bedrohung – ja, es gibt eine Präsenz, die hinter unseren Helden her ist, aber sie greift erst so spät richtig ins Geschehen ein, dass wir in der Phase längst schon in der hektischen Aufklärung der ganzen Bredouille sind.

Das konsequente Nicht-Erzählen einer echten Story äußert sich auch darin, dass wir alles, was wir an mehr oder weniger wissenswerten Tatsachen über die Charaktere erfahren, ausschließlich aus den Flashbacks ziehen müssen – streng genommen ist das ganze Gelabere der Figuren in der filmischen Gegenwart ohne Belang, alle Hinweise, die der Zuschauer braucht, um das nicht gerade übermäßig komplexe Puzzle zusammenzusetzen, ergeben sich aus den Rückblenden, die weitere Erzählebene ist für’s Verständnis eigentlich unnötig.

Hört sich jetzt alles nicht sonderlich prickelnd an, und je länger ich drüber nachdenke, um so deutlicher fallen mir die Schwächen des Streifens auf, aber ich kann dem ganzen Film nicht so böse sein, wie ich es angesichts seiner inhaltlichen Schwächen sein müsste. Das liegt daran, dass Navqi den Streifen – wie üblich bei „new urban cinema“ aus Britannien mit magerrem Budget von ungefähr 1,2 Mio. Pfund – stilsicher und mit einer wohltuenden Ernsthaftigkeit, ohne ironische Brechungen, altkluge one-liner oder deplazierte Witzchen absolviert. Die Atmosphäre der verlassenen Stadt habe ich bereits erwähnt – zudem spielt der Streifen praktisch vollständig bei hellem Tageslicht, was die Sache vom üblichen Genre-Standard wohltuend abhebt. Die Flashback – zuständig nicht nur für Erklärungen, sondern auch für Fetzigkeit – sind stylisch eingeflochten und beginnen stets mit zeitgerafferten Rückwärtsmontagen, sorgen für den Pep in der ansonsten bedächtigen, auf leise Töne setzenden Inszenierung. David Mackie, der bei Großproduktionen wie „Batman Begins“, „V für Vendatta“ und der Harry-Potter-Reihe sein Handwerk lernte, legt mit seiner ersten Arbeit als verantwortlicher Kameramann eine ordentliche Gesellenprüfung ab, Matthew Williams („How To Stop Being a Loser“) steuert einen gefälligen Score bei, und für die Freunde der etwas härteren Effekte gibt’s zwar keine wirklichen Splattergrobheiten, aber für ein paar ruppig-blutige FX ist dann doch noch Platz, Mystery hin, Thrill her.

Neben der handwerklich-technischen professionellen Machart wuchert „The Last Seven“ mit dem üblichen Pfund britischer Filmkunst, den schauspielerischen Leistungen. Tamer Hassan (Dead Man Running), in wenigen Jahren vom Bit-Part-Player zum gefragten leading man der britischen Indie-Szene geworden (und mit ersten Linsern Richtung Hollywood, hat er doch kürzlich zwei Episoden als Gaststar bei „Navy CIS“ absolviert), erledigt seinen Job wie stets zuverlässig, hat jedoch einen eindimensionaleren Charakter als zuletzt gemeinhin zu spielen und fällt daher gegen den spielfreudigen Sebastian Street („Stag Night of the Dead“) und den angemessen undurchsichtig agierenden Ronan Vibert („Talos, die Mumie“, „Shadow of the Vampire“, „Tomb Raider: Die Wiege des Lebens“) ein wenig ab. Simon Phillips, Star und Produzent der in Britannien offenbar recht bekannten „Jack“-Trilogie, ist mir als William (und stellvertretend für die Zuschauer durch den Film „führende“ Figur) ein wenig zu blass, dafür gibt John Mawson (der mir verflucht bekannt vorkommt, aber ich hab nichts gesehen, wo er auch nur annähernd mitgespielt haben könnte) den blasierten upper-class-Schnösel mit Gusto. Daisy Head („Patrick’s Planet“) gefällt mir mit ihrer ziemlich nuancierten Vorstellung der Chloe recht gut, Rita Ramnani („How to Stop Being a Loser“) gibt mir etwas zu sehr die Klischee-Latina. Danny Dyers Rolle kann ich nicht wirklich erläutern, ohne unangemessen zu spoilern, vermute jedoch, dass es endlich mal eine Figur ist, die seinem off-camera-Selbst einigermaßen entspricht…

Bildqualität: Mediawith Classics legt den Film in anamorphem 2.35:1-Widescreen vor. Entsprechend der Low-Budget-Herkunft des Films ist das stellenweise, speziell auf dem großen Flat, auffällig grobkörnig, in Sachen Schärfe und Kontrast gibt’s keinen Grund zur Klage.

Tonqualität: Deutscher und englischer Ton in Dolby Digital 5.1. Untertitel gibt’s nur auf Deutsch. Der englische Dialogton ist für uns Kontinentale erfreulich akzentfrei und daher gut verständlich, die Abmischung ist gefällig, aber unspektakulär – ist kein Film mit großem Rrumms auf der Tonspur…

Extras: Making-of und Trailer.

Fazit: Ich bin mal wieder recht zwiegespalten – auf der einen Seite ist der Streifen ansprechend gewerkelt, stellenweise schick fotografiert und überwiegend gut gespielt, aber es ist halt nicht zu übersehen, dass die Story dann doch ziemlich dünn ist, will sagen, der Film sich für erheblich komplexer und cleverer hält als er denn ist; was „Mystery“ angeht, spielt „The Last Seven“ nicht in der Champions League, sondern bestenfalls in der Oberliga – da sind Sachen wie Storm schon gehaltvoller. Alles zusammengerechnet ist „The Last Seven“ allerdings kein totaler Versager – er könnte nur wesentlich besser sein, hätte er ein etwas raffinierteres Script, läge nicht so da wie ein offenes Buch; ich glaube, ein Gutteil meiner Enttäuschung, die ich letztlich empfand, liegt einfach darin begründet, dass der Film eben genau die offensichtlichste Auflösung nimmt; so arg viel „Mystery“ ist das halt dann nicht. Schade um den Cast, schade um die technische Kompetenz – meistens gilt halt frei nach Bill Clinton der Grundsatz: It’s the screenplay, stupid!

2/5

(c) 2011 Dr. Acula