- Original-Titel: The Alien Dead

- Regie: Fred Olen Ray

- Land: USA

- Jahr: 1980

- Darsteller:

Larry „Buster“ Crabbe (Sheriff Kowalski), Ray Roberts (Tom Corman), Linda Lewis (Shawn Michaels), George Kelsey (Emmet Michaels), Mike Bonavia (Miller Haze), Dennis Underwood (Deputy Campbell), John Leirier (Paisley), Rich Vogan (Krelboin), Martin Nicholas (Doc Ellerbe), Norman Riggins (Mr. Griffith), Nancy Kranz (Mrs. Griffith), Shelley Youngren, Fred Olen Ray, Bernice Kelsey, Ken Triplet

Vorwort

Oviedo, Florida – ein kleines Provinznest im Nirgendwo der Everglades, die Sorte Gemeinde, in der „man besser nicht schwarz ist“. Hier ist noch die Alligatorenjagd ein veritabler Wirtschaftsfaktor, bzw. sie wäre es, wenn es im Sumpf noch irgendwelche jagbaren Alligatoren gäbe. Seit einiger Zeit lässt sich nämlich kein Schuppenschwanz mehr blicken, was den ein oder anderen Hinterwäldler vor existentielle Probleme stellt und zu verzweifelten Maßnahmen greifen lässt. So z.B. Mr. Griffith, der sein Eheweib und die Gewehre einpackt, um im tiefsten Winkel des Sumpfes nach totschießbaren Reptilien Ausschau zu halten. Das Unternehmen ist so mittelmäßig erfolgreich – die Griffiths finden *etwas*, aber das ist eher kein Alligator und zerrt Mrs. Griffith unsanft auf vorläufig-Nimmerwiedersehen ins brackige Sumpfwasser.

Über das rätselhafte Verschwinden der Alligatoren wundert sich auch der seltsam benamte Miller Haze, seines Zeichens Wildhüter der Ortschaft, und als solcher momentan weitgehend arbeitslos. Nicht ganz so arbeitslos sind Sheriff Kowalski und sein schlagstockschwingender Deputy Campbell – denn denen stellt sich ein panischer Griffith vor und rhabarbert zusammenhanglosen Nonsens über irgendwelche Monster, die seine Frau entführt haben. Griffith wird im Allgemeinen als wenig vertrauenserweckend eingestuft und eher nicht als armes Opfer, sondern vielmehr erster Verdächtiger betrachtet. Wer ein bisschen mehr von seiner Geschichte hält, ist Tom Corman, dynamischer Jungreporter des örtlichen Käseblatts, der keine große Lust verspürt, weiterhin über Temposünder oder Kneipenschlägereien zu berichten, sondern auf einen großen Scoop hofft.

Corman macht sich also höchstpersönlich auf in die Sümpfe, stolpert dort aber nicht direkt über Monster oder Alligatoren, sondern nur ein „swamp girl“ namens Shawn Michaels (!). Shawn lebt mit ihrem Grandpa abgeschieden in den Sümpfen, hat von der Zivilisation oder dem, was man in Oviedo dafür hält, nicht viel Ahnung, vermutet aber, dass ihr Oheim genau derjenige ist, den man wegen mysteriöser Vorkommnisse im Sumpf fragen müsste. Gesagt getan – zwar ist Opa Michaels erster Reflex, dem Stadtmenschen ein paar Schrotkugeln vor den Latz zu ballern, aber etwaige Missverständnisse sind schnell ausgeräumt, und obwohl der alte Herr auf Zeitungsreporter normalerweise nicht gut zu sprechen ist (was daran liegt, dass er nicht lesen kann, wie Shawn hilfreich erklärt), ist er doch sehr mitteilungsbedürftig, kann er doch endlich mal jemanden mit wilden Geschichten aus’m Krieg und „dogfights“ direkt über dem Sumpfgebiet berichten (mir deucht, der Knabe ist nicht sonderlich an historischen Fakten orientiert), wie auch über die gräßlichen Riesenopossums, vor denen sich schon die alten Häuptlinge der Indianer in die Buxe machten, plaudern. Corman bleibt skeptisch – auch, was das angebotene Abendessen, gebratenes Opossum am Stück inklusive Kopp, angeht.

Aber an Shawn hat er einen gewissen Narren gefressen und macht mit ihr einen weiteren Findungstrip in die Sümpfe – indes wird Mrs. Griffiths übel zugerichtete Leiche angeschwemmt und allgemein für das Opfer eines hungrigen Alligators gehalten, auch wenn Miller Haze an dieser hübsch praktischen These so seine lieben Zweifel hat. Ein paar Gewebeproben, die Shawn und Tom finden und mangels eines in Reichweite liegenden Bio-Labors bei Haze untersuchen lassen, bestätigen den Verdacht, dass was auch immer hier sein Unwesen treibt, kein Alligator ist. Stimmt auch, denn Alligatoren laufen normalerweise nicht mit Latex-Masken auf der Rübe auf zwei Beinen rum und fallen arglose Leute an, um ihre Eingeweide zu fressen – will sagen, die Zombies sind los, und sie kommen direkt aus dem Sumpf.

Unserem Heldenquartett kommt eine Idee – könnte das alles mit dem Meteoriteneinschlag zusammenhängen, der vor einiger Zeit ein von elenden Yankees gemietetes Party-Hausboot versenkt hat?

Inhalt

„The Brain Leeches“ mag Fred Olen Rays erster filmischer Output gewesen sein, als seinen ersten richtigen Film bezeichnet aber auch der König der unterfinanzierten B-Movies „The Alien Dead“, ein über acht Wochenenden geschossenes 12.000-Dollar-Wunder, das Ray mit Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen des Fernsehstudios, in dem er seine Brötchen verdiente und sonstigen Non-Schauspielern realisierte, aber trotz all seiner, auch vom Maestro selbst selbstkritisch eingeräumten Schwächen („a lousy, silly movie“ ist es, wie sein Macher sich ausdrückt) nach seiner Erinnerung tatsächlich sein best-vertriebener Film bleiben sollte – unzählige VHS-Releases auf allen erdenklichen Kontinenten machten den Streifen zu einem „staple“ des frühen Video-Rental-Booms. Und Qualität hin oder her, „The Alien Dead“ machte Ray auf alle Fälle genug Mut, seiner Heimat in Florida adé zu sagen und sein Glück als professioneller Filmemacher in Hollywood zu versuchen (mit dem ersten zählbaren Resultat in Form von „Scalps“). Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geographie. Äh, halt, nein, Geschichte.

Was also hatte sich Fred für seinen ersten unter halbwegs seriösen Verhältnissen entstandenen Film ausgedacht? Nun, beinahe eine Art Remake von „The Brain Leeches“. Die Bedrohung kommt wieder aus dem Weltall und arbeitet wieder mit zombifizierten Menschen, aber in „The Alien Dead“ steckt dahinter kein Masterplan zur Eroberung unseres Planeten, sondern einfach nur unmotivierter Zufall. Ray, der die Geschichte mit Martin Nicholas, der auch eine kleine Rolle im Film spielt, meint selbst, dass die Ähnlichkeiten zwischen „Brain Leeches“ und „Alien Dead“ eher unbewusst entstanden, aber einige Szenen, gibt auch er zu, sind mehr oder weniger 1:1 übernommen, nur etwas, hüstel, aufwendiger und professioneller gefilmt. Inhaltlich ist „Alien Dead“ erstaunlicherweise weniger komplex als „Brain Leeches“, da die SF-Einflüsse aus 50er-Monster-Movies deutlich zurückgefahren sind und Ray, sicher im Fahrwasser des während des Drehs gerade Kassenrekorde brechenden „Dawn of the Dead“, dafür optierte, einen reinrassigen Horrorfilm zu realisieren. Wenn überhaupt „genrefremde“ Einflüsse zu spüren sind, dann eher solche aus dem Spät-60er-/Früh-70er-Spezial-Florida-Genre des „Sumpffilms“ („Gator Bait“, „Swamp Girl“, „Swamp Country“), das Ray im Vergleich zu „Brain Leeches“ etwas mehr in den Vordergrund schiebt und ein paar Tropes wie den gewehrschwingenden Hinterwald-Opa und sein attraktives Junggemüse, das dem Helden den Hals verdreht, einbaut.

Plot ist die Stärke des Films sicher nicht – eine echte Dramaturgie gibt es nicht – Dinge passieren in einer gewissen, halbwegs schlüssigen Reihenfolge, das ist es dann aber auch. Man kann auch nicht mal richtig von „Protagonisten“ reden, denn Corman, Haze und Shawn tun im Filmverlauf nicht wirklich *viel*, was tatsächlich die Story vorantreiben würde – sie reagieren hin und wieder, sie beobachten, sind aber ebenso bei vielen Schlüsselmomenten (sofern man, was praktisch für jeden cineastischen Fachbegriff gilt, den ich versehentlich in diesem Review verwenden werde) abwesend. Da ist dann nur die 16mm-Kamera stummer Zeuge, wenn einer der Zombies wieder ein unschuldiges Opfer (gern weiblicher Natur) anfällt. Bei einer Laufzeit von knapp 74 Minuten (inkl. Vor- und Abspann) gibt’s zum Glück genug dieser „random attacks“, um den ansonsten nicht besonders „aufregenden“ Fortgang der Ereignisse aufzulockern (Fred bemerkte übrigens nach dem Ende des Shoots, dass der Film viel zu kurz für kommerzielle Auswertung wäre und drehte noch ein paar Minuten nach, inklusive einer kurzen Prologsequenz mit Tom Corman, die er heute am liebsten wieder rausschneiden würde).

Und auch, wenn der Regisseur heute sagt, er habe damals nicht die geringste Ahnung vom Filmemachen gehabt, schon gar nicht von Kameraführung (die bediente er nämlich selbst) oder Schnitt (wie Ray sagt, wurde der Film nicht „editiert“, sondern „zusammengebaut“), und man in der Tat bei der Betrachtung merkt, dass technisch vieles nicht auf dem Stand ist, der auch mit dem geringen Budget und dem einfachen Equipment möglich gewesen wäre, schimmert da und dort durch, dass Ray ein Händchen für memorable Sequenzen hat – die Szene z.B., in der ein Zombie ein Mädchen über Holz-catwalks im Sumpf jagt, ist nicht *nur* wegen der originellen Location durchaus effektiv, und auch der für die Verhältnisse eines Films dieser Liga spektakuläre Abgang des Wildhüters hat durchaus Potential, länger als nur fünf Minuten im Gedächtnis zu bleiben. Stellenweise erinnert „The Alien Dead“ mit seinen vielen Szenen, in denen Zombies unheilvoll aus dem Wasser auftauchen, an den (später entstandenen) „Sumpf der lebenden Toten“ – kommt natürlich daher, weil Ray kurz zuvor beim Dreh von Ken Wiederhorns „Shock Waves“ hospitiert hatte, und das Bild der Wasser-Zombies eindrucksvoll genug fand, um es selbst reproduzieren zu wollen.

Technische Unzulänglichkeiten sind natürlich auch in der Vertonung zu finden – viele Szenen wurden stumm gedreht (manchmal auch darum, wie Ray sich erinnert, weil Cast und Crew mangels Dreherlaubnis verhaftet wurden und Ray geistesgegenwärtig so tat, als würde man nur rehearsen, heimlich aber die Kamera mitlaufen ließ) und nicht professionell nachvertont, die Darsteller sprachen ihre Lines dann einfach auf Band und Ray bemühte sich, Bild und Ton einigermaßen brauchbar zusammenzutackern, die Kamera ist gern mal etwas out-of-focus, was daran liegt, dass Ray als ungelernter Kameramann einfach nicht wusste, wie man mit dem Zoom umgeht. In der Tat verleihen solche technischen Mankos dem Film eine eigentümliche, unwirkliche Atmosphäre – da wird ein unbeabsichtigter Feuchtigkeitsfilm auf der Linse schon mal zu einem unerwarteten „Effekt“.

Der Score ist ein minimalistischer Synthi-Score, der weniger als „Musik“ denn als „manchmal passende Toneffekte“ zu klassifizieren ist, und dessen Macher sich eines erstaunlichen Tricks bedienten, um genug Material zusammenzubekommen – da der Score eh schon von Haus aus unmelodisch, unrhytmisch war, verwendeten sie den Kram einfach auch noch mal rückwärts abgespielt (was Ray erst auffiel, als er beim Schnitt Passagen des Films rückwärts laufen ließ und ihm plötzlich die cues bekannt vorkammen). Azuf den Einfall kam noch nicht mal John Carpenter…

Bei einem 12.000-Dollar-Budget und einer unerfahrenen Crew darf man dann auch an die Special FX keine gesteigerten Ansprüche stellen. Es gibt ein bissi Gore (courtesy by Kentucky Fried Chicken), ein paar Masken und Make-ups, die nun sicher keine Preise gewinnen (aber einen ganz anständigen Mistforken-Kill, der noch besser funktionieren würde, wenn die dreizackige Forke sich nicht beim Durchstoßen des Opfers in einer vierzackige verwandeln würde), und ansonsten den Willen zur Improvisation… (den „Effekt“, den Meteoritencrash durch einen kurz über’s Bild gelegten roten Farbfilter zu regeln, recyclete Ray sort-of ein paar Jahre später für den Flugzeugabsturz in „Dinosaur Island“. Never let a good bad idea go to waste).

Schauspielerisch werden die erwartet dünnen Bretter gebohrt. Einziger name actor im Cast ist Larry „Buster“ Crabbe, der ehemaligee Olympionike, der Ende der 30er als Buck Rogers und Flash Gordon zum Serial-Star wurde, dann im B-Western tätig war und für Ray aus dem Semi-Ruhestand kam (wenig später spielte er dann einen Gastpart in Glen A. Larsons „Buck Rogers“-Neuauflage). Der Altrecke war dem Vernehmen nach „a good sport“, auch wenn er manchmal etwas ungeduldig war, wenn Jungregisseur Ray mal etwas länger für eine Szene brauchte. Crabbes Rolle ist nicht existenziell wichtig für den Film (er hat vielleicht zehn über den Film verteilte Minuten Screentime), verleiht dem Film aber nixdestotrotz etwas Gravitas und Seriösität (auch wenn er mal in langen Unterhosen auftaucht). Ray Roberts und Linda Lewis, das lead-Pärchen, sind so „gut“, wie man es von Amateuren erwarten kann. Mike Bonavia (Miller Haze) tauchte später in Rays „Biohazard“ noch mal auf, Dennis Underwood (Deputy Campbell) war immerhin mal in einem Disney-Fernsehfilm aufgetreten, und Norman Riggins war tatsächlich mal ein paar Folgen lang in der kultisch verehrten Horror-Soap „Dark Shadows“ am Werke. Die Einwohner von Oviedo machten auch bereitwillig mit – den Opa Michaels spielt mit George Kelsey der Ex-Sheriff des Ortes (seine Ehefrau wird Opfer der Mistforke), und der zum Drehzeitpunkt aktuelle Sheriff Ken Triplet ist sogar in zwei „Rollen“ zu sehen, einmal als Musiker einer Bluegrass-Band und einmal als Zombie-Chow in der größten „Goreszene“ des Films. Mit Jocelyn Davies fand Fred auch ein Model, das bereit war, den BH auszuziehen und eine topless-Schwimm- und Killszene zu drehen.

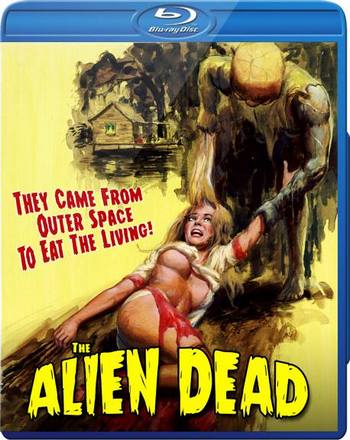

Auf der jüngst erschienenen auf 1000 Stück limitierten Blu-Ray ist der Streifen in bestmöglicher Form zu sehen – aus verschiedenen Mastern zusammengesetzt (das Original-Filmmaterial ist verschwunden) und ungeschnitten schlägt der Retromedia-Release sicher alle VHS-Veröffentlichungen, Bootlegs und Rips. BIld- und Tonqualität sind so gut sie eben sein können, als Extras gibt’s den launigen Audiokommentar von Fred Olen Ray und seinem frequenten Kollaborateur Steve Latshaw als Stichwortgeber, eine kleine Featurette über eine „1992 Cast Reunion“ und eine Galerie verschiedener VHS-Cover. Dazu finden sich auch „The Brain Leeches“ und „The Hollywood Planet“ nebst jeweiligem Audiokommentar auf dem Blaustrahler. Ist ein ordentliches Package.

„The Alien Dead“ als erstes wirklich zähl- und verwertbares Frühwerk des Meisters reißt sicher keine Bäume auf und bringt nicht in dem Maße Spaß und Frohsinn wie seine späteren legitimen B-Movies wie „Hollywood Chainsaw Hookers“, „Beverly Hills Vamp“ oder „Warlords“, ist aber freilich eine weitere wichtige Stufe auf der Karriereleiter vom ahnungslosen Amateur zu einem der profliertesten Low- und Microbudget-Regisseure der letzten dreißig Jahre. Und gerade auch wegen der handwerklichen Unzulänglichkeiten, simplen Tricksereien und dem amateurhaften Schauspiel – there *is* fun to be had with „The Alien Dead“ (und das reimt sich und ist ergo gut).

(c) 2018 Dr. Acula

BOMBEN-Skala: 8

BIER-Skala: 5

Review verfasst am: 10.02.2018