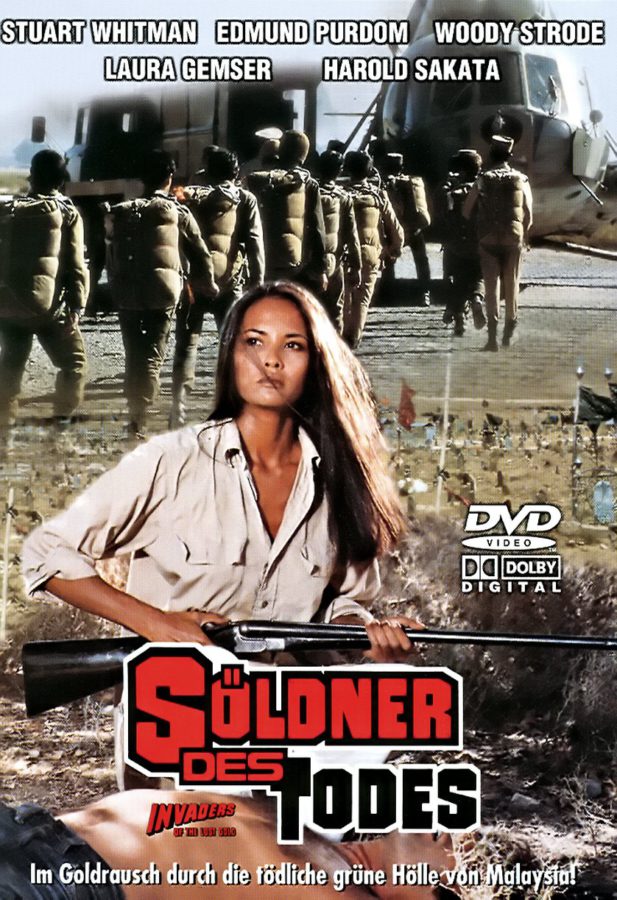

- Deutscher Titel: Söldner des Todes

- Original-Titel: Horror Safari

- Alternative Titel: Invaders of the Lost Gold | Safari of No Return |

- Regie: Alan Birkinshaw

- Land: Italien

- Jahr: 1982

- Darsteller:

Stuart Whitman (Mark Forrest), Edmund Purdom (Rex Larson), Woody Strode (Cal), Laura Gemser (Maria), Glynis Barber (Janice Jefferson), Harold Sakata (Tobachi), David De Martyn (Douglas Jefferson), Mike Cohen (Kapitän), Junix Inocian (Fernando), Protacio Dee (Yakuchi)

Vorwort

In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs eskortiert ein kleiner Trupp japanischer Soldaten eine Ladung Gold durch den philippinischen Dschungel. Nach langem entbehrungsreichen Marsch wird der Tross von Eingeborenen angegriffen – in höchster Not schaffen die Japaner das Gold in eine Höhle; drei Offiziere töten lästige Mitwisser und schließen einen Pakt, eines Tages werden sie sich das Gold gemeinsam holen…

36 Jahre später spürt der zwielichtige Amerikaner Larson im Auftrag des Millionärs Jefferson die damaligen Verschwörer auf und versucht, eine Schatzsuche zu organisieren. General Yakuchi lässt sich allerdings lieber von Larson erschießen als ihm die Schatzkarte freiwillig zu übereignen, der zweite Offizier begeht Seppuku, nur der Dritte, Tobachi, lässst sich gegen Gewinnbeteiligung dazu breitschlagen, die Expedition zu führen. Jefferson ist sich allerdings sicher, noch die Dienste des Abenteurers Mark Forrest zu benötigen. Der ist allerdings auf der sozialen Leiter ziemlich abgestiegen und zum chronisch blanken Alkoholiker geworden, und mit seinem alten Intimfeind Larson will er schon mal gar nichts zu tun haben. Jefferson verfällt auf den genialen Gedanken, seine hübsche Tochter Janice als Circe einzusetzen. Der Plan gelingt, allerdings bedingt sich Janice als Preis für ihre Vermittlerdienste aus, mitgenommen zu werden. Ebenfalls mit dabei: Jeffersons Adlatus Cal, Marks frühere Flamme Maria und ihr jetziger Ehemann Fernando.

Kaum in den Urwald vorgedrungen, wird die Gruppe dezimiert – Fernando wird von einer Schlange gebissen und verscheidet. Wenig später geht Larson verloren – man spekuliert auf ein hungriges Krokodil. Marias Tod wird mordlüsternen Buschmännern zugeschrieben, doch das Misstrauen steigert sich – gibt es in der Gruppe eine linke Bazille, die das Gold nicht durch so viele Nasen teilen möchte? Nur Forrest, Janice und Tobachi erreichen tatsächlich in einem Stück die Höhle – jetzt wird abgerechnet…

Inhalt

Es geht doch nichts über grützige Italo-Abenteuerfilme… selbst wenn sie mit einem größtenteils englischsprachigen Cast von einem Neuseeländer auf den Philippinen (oder Phillipinen? Ich kann’s mir nie merken…) gedreht wurden; die Italiener selbst beschränkten sich darauf, einige Crew-Mitglieder (Kamera und Musik z.B.) beizusteuern (mein alter Kumpel Jim Gaines of Silver-Star-Productions-Fame fungierte übrigens als location manager. Ein Cameo wäre nett gewesen :-)).

Alleine schon Produzent Dick Randall wäre vermutlich eine ausführliche Biographie wert – der fidele Amerikaner brachte so manchen Trash-Klopper auf Spur, von The Wild, Wild World of Jayne Mansfield über Eva, la venere selvaggia, den Jackie-Chan-Heuler „Master mit den gebrochenen Händen“, „Der Würger kommt auf leisen Socken“, „Dr. Frankenstein’s Castle of Freaks“, „Black Deep Throat“, „The Clones of Bruce Lee“, Death Dimension, den philippinischen „Crocodile“, Supersonic Man, den Liliputaner-Agentenhobel „For Your Height Only“, J.P. Simons „Los Noevos Extraterrestros“ bis hin zum Nekrophilie-Schlager „Living Doll“… eine eindrucksvolle Vita, die man auch mit dem Satz „jeder von ihm produzierte Film verdient schon rein grundsätzlich ein badmovies.de-Review“ zusammenfassen könnte… Meister Randall hatte dann auch die „Idee“ für „Horror Safari“ und ließ das Drehbuch von Bill James (der immerhin bis dahin genau eine Folge der Sitcom „Happy Days“ geschrieben hatte) und Alan Birkinshaw (der sich mit der Sexklamotte „Confessions of a Sex Maniac“ und dem Horrorreißer „Killer’s Moon“ einen gewissen Namen gemacht hatte und später für 21st Century das Triumvirat „Death on Safari“, „Riptide“ und „The House of Usher“ inszenieren sollte) verfassen. Naja. Was man halt wieder so Drehbuch nennen will…

„Horror Safari“ (was ein bescheuerter Titel ist, aber wenigstens nicht grammatikalischer Blödsinn wie „Invaders of the Lost Gold“, der dem kleinen Logo auf der deutschen DVD nach sicherlich üüüüüberhaupt nicht auf einen gewissen, völlig unbekannten Spielberg-Film namens „Raiders of the Lost Ark“ Bezug nimmt) hat ein ziemliches Strukturproblem – die ersten zehn Minuten sind wirklich nett; der Trek der Japaner durch den Dschungel und der längere Kampf mit den Eingeborenen muss uns allerdings praktisch an „Action“ für den Rest der Laufzeit reichen – wir vertreiben uns nach dem Zeitsprung die Zeit mit Larsons langwierigen Bemühungen um die Mitarbeit der Offiziere, nach knapp einer halben Stunde schaut dann auch unser topgebillter Star mal vorbei, und nach etwa 40 Minuten (von gut 80) beginnt dann tatsächlich der eigentliche „Plot“, nämlich die Expedition in den Dschungel – und in dem tut sich dann auch wieder nichts wirklich Sehenswertes. Unsere diversen Protagonisten schippern, paddeln und stapfen durch den Urwalt, schlagen alle Nase lang ihr Lager auf (das verdächtig nach organisiertem Pfadfindercamp aussieht – siehe Bildmaterial) und halten gefühlsduselige Reden (gefühlt wird die Hälfte der Laufzeit mit einer tiefschürfenden Analyse von Forrests Gefühlsleben verbracht… Maria liebt ihn, Janice irgendwie auch, Forrest mag beide, will’s aber nicht zugeben usw. usf.). Im 10-Minuten-Rhythmus wird dann in der umgekehrten Reihenfolge der Wichtigkeit der supporting cast ausgedünnt, was auf denkbar langweilige Weise und ohne jegliche Wucht geschieht (SPOILER: Fernando wird von einer von unbekannter Hand in sein Zelt geworfenen Schlange gebissen, Larson „verschwindet“, um natürlich später wieder aufzutauchen, Maria dreht beim Baden plötzlich bäuchlings – was angeblich durch ein Blasrohr verursacht wurde -, Cal stürzt sich relativ ungezwungen von einer Hängebrücke, was auch einem Blasrohr zugeschrieben wird, Jefferson latscht in eine Stolperfalle und Togachi wird off-screen die Kehle aufgeschlitzt. So, da habt Ihr praktisch den kompletten Bodycount. Ist das nicht ein Service? SPOILERENDE) – halt, eins hab ich vergessen, Freunde der geriatrischen Bewegungsspiele kommen bei einem (völlig sinnlosen) Zweikampf zwischen dem 60-jährigen Harold Sakata und dem 68-jährigen Woody Strode sicherlich voll auf ihre Kosten (sinnlos ist der Fight, weil er ohne Grund von Togachi vom Zaun gebrochen wird, indem der mit seinem Kurzschwert auf Cal losgeht, und noch grundloser, weil die Streithähne, nachdem sie zwei Minuten versuchen, sich umzubringen, plötzlich lachen, sich umarmen und wieder beste Freunde sind. WTF?).

Sogar dem deutschen Verleiher fiel auf, dass sich so arg viel kinematisches in „Horror Safari“ nicht tut – er griff daher zum ultimativen Mittel, auch noch dem transusigsten Trauerspiel Flügel zu verleihen (nein, kein Red Bull): ein omnipräsenter Erzähler, der JEDE, aber wirklich JEDE dialogfreie Szene mit bedeutungsschwanger-schwülstigen Monologen zutextet, als würde das Sprechen allerspätestens morgen Vormittag bei Todesstrafe verboten, und damit auch potentiell stimmungsträchtigen Dschungelszenen (gut, so viele davon gibt’s jetzt nicht, aber es geht ums Prinzip) jegliche Atmosphäre raubt. So sülzt unser weiser Erzähler z.B. in der unten verlinkten Eröffnungssequenz ungefähr VIER Minuten am Stück über die grausamen Entbehrungen, denen die armen Japaner im gefährlichen Dschungel ausgesetzt sind – die Originalfassung belässt es bei einer vierZEILIGEN Texteinblendung (sinngemäß „ein kleiner Trupp japanischer Soldaten eskortiert im Mai 1945 einen Goldtransport durch den Urwald“), dieweil der deutsche Sprecher praktisch jeden am Wegesrand stehenden Grashalm ausführlich beschreibt. Dies führt im weiteren Filmverlauf zu Stilblüten wie dem Drübertexten über von den Charakteren gesprochene (und synchronisierte) Dialoge, blumigsten Situationsbeschreibungen, auf die Coleman Francis Stolz wäre, schlichten auch im Filmkontext irreführenden Blödsinn (da labert der Erzähler etwas darüber, dass „der Urwald sich wie ein Dach über dem Fluss vereinigt habe“ und die Reise „im Halbdunkel“ fortgeführt würde, während uns das begleitende Bildmaterial das schiere Gegenteil beweist, oder er führt aus, dass die Expedition vom Ufer aus von Eingeborenen bespäht würde, uns aber Larson später glaubhaft versichert, dass es in der Gegend keine Eingeborenen mehr gibt…; mein Lieblingstext ist aber zweifellos der, mit dem der Erzähler beim Aufbruch der Expedition schwarzmalt, dass fast alle sterben würden, größtenteils „junge Leute, die nur dem Alltag entfliehen wollten“ – was bei wohlwollender Auslegung maximal auf Janice zutrifft), bis hin zu völlig kontraproduktivem Spannungskill (Maria geht zum Baden und Herr Erzähler meint, es wäre der Sache dienlich, wenn er in der ersten Sekunde der Szene von der Tonspur sülzt, dass „Maria noch nicht ahnte, dass ihr Leben in wenigen Minuten zu Ende sein sollte“). Vielleicht meinte der Verleiher, aus dem versehentlich angekauften Schotterfilm per Narration wenigstens noch einen Konkurrenten für „Apocalypse Now“ (immerhin geht’s ja im weitesten Sinne in beiden Filmen um eine Bootsfahrt in Asien, ne?) klöppeln zu können, oder er hat nur versehentlich die Hörfilm-Tonspur mit auf den Bildträger geknallt… auf alle Fälle ist’s hochgradig nervig.

Natürlich bekleckern sich auch die Dialoge nicht mit Ruhm (mangels einer Originaltonspur kann ich nicht beurteilen, ob die folgenden Klöpse auf’s Konto der Autoren oder auf das der Synchronverbrecher gehen) – die widersprechen sich gerne mal innerhalb der gleichen Szene (Tobachi verkündet an einer – gesetzlich vorgeschriebenen – wackligen Hängebrücke, er sei als Japaner schon über ganz andere Brücken gegangen, worauf Cal erwidert, dass diese Brücke ja nicht von Japanern gebaut worden sei und man deswegen drüberlaufen könne – Hä???) oder werfen die gesamte Dramaturgie des Films über den Haufen. Dazu muss ich ein wenig weiter ausholen – der Film versucht (sobald Forrest mal mit von der Partie ist) einen lange schwelenden Konflikt zwischen Forrest und Larson zu etablieren, wobei die beiden Rivalen bis zum Showdown nicht die Katze aus dem Sack lassen, warum sie sich auf den Tod nicht leiden können und am liebsten gegenseitig umbringen würden. Zwischendurch wird postuliert, dass Forrest vor sieben Jahren mit Maria Schluss gemacht hat, mit der er zuvor „wie Mann und Frau“, aber ohne Trauschein, zusammenlebte. Im Showdown wird dann Larsons finsteres Geheimnis gelüftet – er hat vor fünf Jahren (!) Forrests Frau (??), die von Forrest zu Larson übergelaufen war, getötet (oder in den Selbstmord getrieben; und nur zur Sicherheit, wir reden ausdrücklich NICHT von Maria), die mit Forrest einen fünfjährigen Sohn (!!?) hatte, weswegen Forrest jetzt rachedurstig ist. Ich will jetzt nicht übermäßig kritisch sein, aber geht’s nur mir so, dass da rein von der Chronologie *irgendwas* nicht ganz zusammenpasst? Wunderbar, wenn die Motivation des Protagonisten nachträglich noch das „Love Triangle“, mit dem wir uns dramaturgisch über den lahmen Mittelakt gehievt haben, zu Klump haut…

Birkinshaws Regie kann sich nicht von der vorgegebenen „Rückwärts“-Dramaturgie (d.h. wir fangen mit dem besten Part an und lassen dann kontinuierlich nach) lösen – nach dem sicherlich nicht *guten*, aber zumindest leidlich tempo- und aktionsreichen Prolog um den japanischen Soldatentrupp geht’s steil bergab. Von der umständlich-langwierigen Zusammenstellung des Expeditionsteams (inklusive sinnloser und langweiliger Kneipenschlägerei, in der Forrest *rein zufällig* Cal beisteht, als der sich rassistischen Anfeindungen ausgesetzt sieht) erholt sich der Film eigentlich nie mehr; auch im Dschungel plätschert das Geschehen mit Fußkrankengeschwindigkeit vor sich hin (und da uns der Erzähler ja bereits eh verraten hat, dass nur die wenigsten überleben, braucht man sich auch um das zwischenmenschliche Geplänkel jenseits der sich anbahnenden Forrest-/Janice-Beziehung auch nicht zu kümmern), die Kills sind unspektakulär bis hanebüchen (Fernandos Schlangenbiss ist unblutig, das „Aufschneiden der Wunde“ sehen wir auch nicht; eine Krokodilattacke wird durch schlichtweg lächerliches Schneiden von vergilbter Stock Footage „simuliert“, Maria dreht sich, wie schon gesagt, einfach im Wasser auf’n Bauch und ist tot… erst im absoluten Finale darf dann wieder etwas mit Kunstblut gesuppt werden). Dramaturgisch ist ab dem zweiten Akt eh alles für die Katz (nicht nur wegen der oben geschilderten Konfliktsituation zwischen Forrest und Larson, sondern auch, weil Forrest und Janice sich am Ende über den Goldschatz freuen, obwohl BEIDE völlig ohne finanzielle Interessen an der Operation teilgenommen haben – Janice ist nach dem Ableben ihres Dads eh reich wie’n Scheich und Forrest hat klar gemacht, weder an Geld noch an Gold sonderlich interessiert zu sein), die Charaktere interessieren keine alte Sau und das beinahe über den größten Teil der Laufzeit schon richtiggehend trotzige Verweigern jeglicher Dschungelaction hilft weder der Spannung, dem Tempo, noch dem Unterhaltungswert, zumal Kamerascherge Roberto Forges Davanzati („The Curse“, „American Fighter V“) auch extrem einfallslos sein Stativ aufstellt – lediglich Laura Gemsers obligatorische Nacktszene scheint Davanzati motiviert zu haben, seine Kamera mal aus verschiedenen Winkeln filmen zu lassen. Überwiegend allerdings regiert allersimpelstes Abfilmen aus statischen Positionen, gerne mal aus Halbtotalen – hätte D’Amato kaum besser gekonnt. Roger Cook (oder welcher italienischer Gauner das auch immer war) müht sich, die grüne Ödnis manchmal durch den Schnitt aufzubessern (was allein schon bei der „Krokodilattacke“ auch dringend notwendig ist) – too little, too late.

Francesco De Masi – ein Routinier, der schon einige Kommissar-X-Filme, sprichwörtlich Dutzende Western und Sandalenfilme, aber auch den „New York Ripper“ mit seiner Musik versorgt hatte und später noch für Fabrizio de Angelis Quark wie „Thunder“, „Rush“ oder „Die Rückkehr der Wildgänse“ komponierte [und mysteriöserweise auch das Chuck-Norris-Vehikel „McQuade, der Wolf“] – steuert einen kuriosen Score bei, der zwischen großen symphonischen (und extrem nach John Williams klingenden) Themes und fröhlichen Disco-Tönen schwankt, ohne dabei eine einheitliche Linie, wann modern-funkig, wann klassisch-getragen beschallt wird, einzuschlagen.

Ganz ohne Exploitation geht’s natürlich bei einer Italo-Produktion nicht – in der Japaner-Prologsequenz wird verhältnismäßig derbe (dafür, dass der Streifen niemals eine höhere Altersfreigabe als FSK 16 hatte und schon immer ungekürzt erhältlich war), aber auf technisch miserablem Niveau gesplattert: ein Japaner landet durchbohrt in einer Fallgrube, diversen gefällten Söhnen Nippons wird von den Wilden die Rübe abgeschnitten und als Trophäe genommen, und da die Japaner sich auch mit dem Schwert wehren, gibt’s auch ein paar abgetrennte Gliedmaßen; alles technisch, wie gesagt, eher bedenklich, aber zumindest mal vorhanden. Das war’s dann aber auch so ziemlich mit dem Splatter – nur Jefferson lässt sich kurz vor Toresschluss noch von Pfählen durchbohren. FSK 16 geht in Ordnung, aber in der Freigabeklasse gibt’s auch ganz andere Gore-Festivals… Ein Film mit Laura Gemser wäre kein Film mit Laura Gemser, täte sich Laura Gemser nicht vollständig entkleiden. Glynis Barber bleibt aber züchtig-zugeknöpft.

Immerhin scheute Dick Randall keine Kosten und Mühen und stellte einen vergleichsweise namhaften Cast zusammen. Stuart Whitman (der mit der Gemse bereits in Die Frau vom heißen Fluss gespielt hatte) ist als runtergekommener Abenteurer durchaus glaubhaft (und hat auch einen angemessen versoffenen Alki-Look, was wundert, da Whitman im Vergleich zu den meisten seiner US-Kollegen, die sich in Italo-Murks rumtrieben, als Mann mit solidem Lebenswandel und Talent zum Geldbehalten galt).

Der jüngst verstorbene britische Mime Edmund Purdom (der ein wirklich überzeugend hassenswertes rassistisches Arschloch abgibt, jeder Asiate wird von ihm bzw. natürlich von seiner Figur als „gelbe Ratte“ tituliert) wechselte bereits in den 50er Jahren nach Bella Italia, wo sich mit Historienfilmen, Piratenfilmen, Western und ähnlichem Kram gut leben ließ, und erkundete in den 70ern dann auch zunehmend den Horrorfilm – was ihn in mehr oder minder unterbelichteten Schmuddelkram wie „Dr. Frankenstein’s Castle of Freaks“, Man-Eater 2, Ator l’invincibile oder „2019 – After the Fall of New York“ führte.

Ex-Footballer Woody Strode (Cal, für sein Alter gut in Form) trieb sich schon seit den 40er Jahren im Filmbusiness rum („Bride of the Gorilla“, die Tarzan-Serie, „Hügel der blutigen Stiefel“, „Keoma“, „Vigilante“, „Jungle Warrior“ bis hin zu den Spät-Western Posse und The Quick and the Dead), Harold Sakata ist natürlich der ewige Odd Job aus „Goldfinger“ und gibt einen passablen bösen Japaner ab, zur Gemse muss man sicherlich an dieser Stelle kaum Worte verlieren, außer, dass sie hier mal wieder richtig *gut* aussieht (komischerweise gefällt sie mir praktisch in jedem Nicht-„Black Emanuelle“-Film besser als in der Rolle, für die sie berühmt ist).

Die Südafrikanerin Glynis Barber (mit „introducing“-Credit) ist leider eine völlig unbegabte Schauspielerin, die von jeder toten Eidechse an die Wand gespielt würde – oder sie ist total unmotiviert, denn die Hauptrolle in einer nicht ganz unbekannten TV-Serie wie „Dempsey & Makepeace“ (sie war Makepeache) kommt man normalerweise nicht auch ohne einen Funken Talent. Zuletzt trieb sie sich in einigen britischen Daily Soaps, das ist so ungefähr das Niveau, das ich ihr anhand *dieses* Films maximal zutrauen würde.

Bildqualität: Madison Home Video, zuverlässige Belieferer der unterklassigsten Grabbeltische, präsentiert den Film in Vollbildformat – der Transfer ist erträglich, in seinen Schärfewerten stark schwankend, akzeptabel hinsichtlich der Farben, durchschnittlich im Kontrast, aber dafür mit einigen Verschmutzungen oder Defekten versehen. Die Kompression ist okay, allerdings war meine original-ausgepackte DVD mit derart heftigen Schlieren verunziert, dass der Stand-alone-Player nach 50 Minuten kapitulierte; im PC-Laufwerk ging’s unter deutlichem Ruckeln weiter.

Tonqualität: Nur deutsche Tonspur in Dolby 2.0 wird geboten; die ist aufgrund der oben ausführlich geschilderten Erzählerproblematik praktisch ungenießbar, aber technisch zumindest für die Grabbeltischklasse (1-2 Euro) auszuhalten; leichtes Grundrauschen, leichtes Knarzen im Dialogton, scheppernder Musikmix.

Extras: Die gefürchteten „Specials“ heißen jetzt „Action-Highlights“ (oder so ähnlich), beinhalten aber immer noch drei ausgewählte besonders tolle Szenen aus dem Film – in diesem Fall ist das aber sogar einigermaßen sinnvoll, weil es sich um den kompletten Vorlauf, das Finale und dazu noch eine repräsentative Szene (ich glaube, es war Fernandos Abgang) aus der Mitte handelt. Praktisch alles Wesentliche des Films, ohne das lästige Füllsel, in knapp 25 Minuten… Dazu gibt’s eine Texttafel mit „Starinfos“.

Fazit: Hat man „Söldner des Todes“ aka „Horror Safari“ aka „Invaders of the Lost Gold“ gesehen, weiß man erst wieder, was man an einer typischen Fabrizio-de-Angelis-„Larry Ludman“-Produktion hat; beim Luddel gibt’s wenigstens Remmidemmi oder hysterisch doofe Plotten, und nicht pseudo-ernsthaft-„existentialistisches“ Gedöns, melodramatische Liebesdreiecke, die nirgendwo hinführen; und wenn beim Ludman sich die Story (was ja durchaus auch bei ihm Programm ist) ins Knie schießt, dann wenigstens auf eine Weise, über die man lachen kann. „Söldner des Todes“ ist nicht lustig-doof, sondern nur langweilig-doof; für einen Actionfilm fehlt die Action, für einen Abenteuerfilm das Abenteuer, für einen Splatterfilm (weitgehend) der Splatter – nur selbst durch den botanischen Garten spazieren ist langweiliger.

1/5

(c) 2009 Dr. Acula

Man sollte vielleicht noch hinzufügen, dass der Film in den deutschen Kinos damals ab 18, nicht ab 16 war. Auf Video galt er als ungeprüft (weil die FSK-Freigaben da für Video noch nicht verbindlich waren), wurde aber nie indiziert. Was zu dieser hysterischen Zeit ja schon einiges hieß.

Habe den Film nur noch sehr dunkel in Erinnerung, gehe aber insofern davon aus, dass er in puncto Gewalt wohl tatsächlich recht gemäßigt ist.