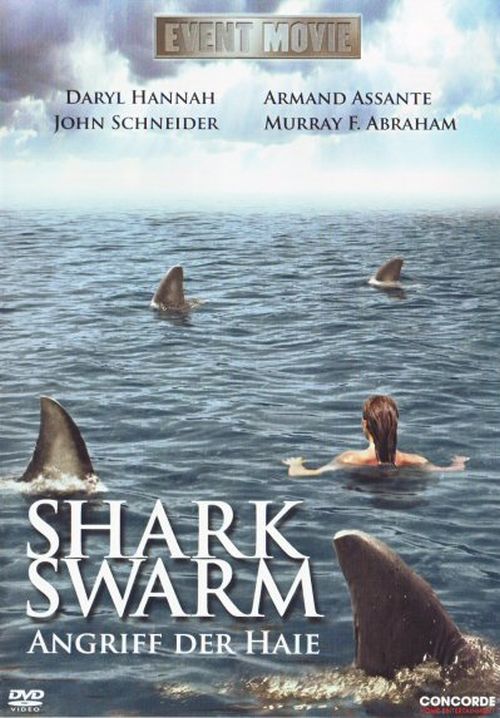

- Deutscher Titel: Shark Swarm

- Original-Titel: Shark Swarm

- Alternative Titel: Shark Swarm - Angriff der Haie |

- Regie: James A. Contner

- Land: USA

- Jahr: 2008

- Darsteller:

Daryl Hannah (Brooke Wilder), John Schneider (Daniel Wilder), Armand Assante (Hamilton Lux), F. Murray Abraham (Prof. Bill Girdler), Roark Critchlow (Prof. Phillip Wilder), Heather McComb (Amy Zuckerman), John Enos III (Kane Markus), Gene Davis (Sheriff Murray), Brent King (Clint Duran), Mimi Michaels (Kim Wilder)

Vorwort

Das kalifornische Küstenstädtchen Full Moon Bay hat bessere Zeiten gesehen – seit Monaten fangen die Fischer, die das Rückgrat der gesamten Wirtschaft des Orts bilden, nicht mal mehr ’nen alten Schuh. Daher hat Hamilton Lux kein großes Problem, die Bevölkerung für sein Projekt, Luxuswohnungen zu bauen (und dafür Grundstücke en masse zu kaufen) zu gewinnen – bis auf Daniel Wilder, der hartnäckig sein zentral am Hafen gelegenes Häuschen nicht verkaufen will. Dans Instinkte, dass Lux nicht koscher ist, sind völlig berechtigt – der Schlingel lässt heimlich Giftstoffe in der Bucht verklappen, um die Fischbestände auszurotten, denn wo kein Fisch, da keine Fischer, da nur leicht zu beeindruckende Grundstücksverkäufer. Was Hamilton nicht weiß – ihm aber vermutlich auch ausgesprochen wurscht wäre – ist, dass die phosphorhaltigen Substanzen, die er ins Meer kippt, Haie (die, wenn ich diesen Film richtig verstehe, keine Fische sind und daher von den Toxinen nicht umgebracht werden) in durchgeknallte, in Rudeln jagende Tötungsmaschinen verwandeln. Und als solche gehen sie ihrem Tagwerk nach, was als einer der ersten Daniel bemerkt, der den Kutter eines Fischerkollegens findet – von der Besatzung sind nur Einzelteile übrig. Während Daniel seinen als Marinebiologen tätigen Bruder Phillip und dessen Mentor/Kollegen Girdler hinzuzieht, werden Hamilton und sein Chef-Henchman Kane von Amy Zuckerman, einer Beauftragten der Umweltbehörde, die sein Bauvorhaben genehmigen muss, genervt. Amy nimmt ihren Job ernst – so ernst, dass sie in das Hamilton gehörende und lang außer Betrieb gesetzte Kraftwerk einbricht, in dem noch so manche giftige Soße rumsoßt. Im Zuge ihrer ausgesprochen legalen Ermittlungen fällt Amy ins Wasser und wird in letzter Sekunde vom zufällig vorbeipladdernden Phillip vor bissigen Haien gerettet.

Hamilton gelingt es, Daniel und Familie als fortschrittsfeindliche, dem allgemeinen Wohlstand entgegenstehende Spinner in der Stadtgemeinschaft zu isolieren. Dieweil die Haischwärme sich durch die Komparserie mampfen und Daniels Warnungen, sowohl was Finanz- als auch Ozean-Haiangriffe angehen, wirkungslos verpuffen, entschlüsselt Girdler tatsächlich die Zusammenhänge zwischen Phosphorausschüttungen und gefräßigen Killerhaien. Hamilton hat die Faxen trotz Daniels erfolglosen Herumgenöles dicke – sein politischer Einfluss erlaubt ihm die Abberufung Amys und was Daniels Verkaufsweigerung angeht, sieht der Magnat da nichts, was Entführung und/oder Mord nicht in seinem Sinne regeln könnten. Es gelingt Daniel, sich und sein geliebtes Weib aus einer tödlichen Bredouille zu befreien, doch der Großangriff der Haie steht bevor, und weil die Biester fies sind, haben sie sich in drei Kolonnen aufgeteilt – eine hat’s auf eine Massentaufe von Baptisten abgesehen, die zweite auf Hamiltons Investoren-Präsentation am Pier und die dritte auf den Surferstrand, an dem auch die Teenage-Tochter der Wilders mit ihrem neuen Surferdude-Freund abhängt…

Inhalt

Auf den ersten Blick hört sich „Der weiße Hai als TV-Event-Movie“ nach einer ziemlich doofen Idee an – auf den zweiten Blick erinnert man sich daran, dass Spielberg die soapige Familienproblematik mindestens so wichtig war wie der Hai-Horror und kommt zumindest ins Grübeln. Gut, einem deutschen Sender möchte ich die Aufgabe nicht stellen (obwohl…. nix gegen den „Hai-Alarm auf Mallorca“. Aber als Zweiteiler mit Veronica Ferres, Heino Ferch und irgendwelchen Ochsenknechts – lieber nicht…), aber vielleicht kriegen’s die Amerikaner ja auf die Reihe, drei Stunden mit Hai-Action und human interest-Drama zu füllen.

Verantwortlich für „Shark Swarm“ ist der US-Kabelsender „Hallmark Channel“, ein selbsterklärt familienorientierter Sender (dessen Wurzeln, mittlerweile allerdings programmtechnisch mit Stumpf und Stiel ausgemerzt, in zwei religiösen Networks liegen. Zwischenzeitlich war auch die Jim Henson Company an dem damals „Odyssey“ genannten Sender beteiligt), was für den geneigten Horror-Connoisseur zwangsläufig bedeutet, dass er auf zwei schier unverzichtbare Zutaten weitgehend verzichten werden muss: Splatter und nackte Tatsachen – alles, was sich in „Shark Swarm“ abspielt, bleibt jugendfrei.

Aber das muss ja noch nicht das Todesurteil für einen Film sein – das TV-Miniserien-Format erlaubt zumindest theoretisch, auf einer großen Leinwand zu malen und, wenn man will, das Hainerlei als eine Art Mischung aus dem Familiendrama a la „Jaws“ und den sozialen/wirtschaftlichen Implikationen, wie sie in der interessant gescheiterten de-Laurentiis-Produktion Orca angerissen wurden, garniert mit der ein oder anderen Haiattacke, darzustellen (vielleicht war „Shark Swarm“ sogar etwas zu früh dran, denn aus der „Immobilien-/Finanzhai-sorgt-für-Angriffe-von-Killerhaien“-Plotline könnte man in Zeiten der globalen Rezession eine hübsche Metapher stricken). Das Autorenteam David Rosiak/Matthew Chernov, das mit „Shark Swarm“ sein erstes realisiertes Script vorweisen konnte und zwischenzeitlich dem Knast- („Ring of Death“) und dem Satansbiker-Horrorfilm („Hard Ride To Hell“) seinen Tribut gezollt hat, besteht dann doch eher aus Männern für’s Grobe, die Subtilität nur vom Hörensagen kennen und höchstwahrscheinlich gelinde erstaunt wären, hielte man ihnen vor, ihr Script wäre als Allegorie auf die Wirtschaftskrise zu verstehen…

Erwartungsgemäß setzen uns die Autoren ein breites Sammelsurium an Charakteren vor – im Gegensatz zu z.B. einem Stephen King, der’s in seinen besten Werken meisterhaft versteht, eine ganze Kleinstadt glaubwürdig und mit befriedigenden character arcs für dutzende Figuren aufzubauen, sind sich Rosiak und Cherov zwar grundsätzlich bewusst, dass sie in diese Ecke schielen, aber ihnen fehlt die dramaturgische Kompetenz und Konsequenz – einige durchaus wichtige Charaktere fallen ziemlich durch den Rost; exemplarisch sei da mal Bess Wilder, die Oma des Wilder-Clans, angeführt, der man in Form des Baptistenpastors eine love interest antackert, dafür aber insgesamt so ziemlich genau anderthalb Szenen „verschwendet“. Wenn dann einer der drei „Showdowns“ damit emotional gefüttert werden soll, dass Bess und ihr Pfarrer auf der Speisekarte stehen, haben wir das, da ungefähr zwei Stunden zuvor letztmals erwähnt, längst vergessen bzw. als unwichtig abgehakt. Clint, Daniels angeheuerter Bootsmann, erhält seinen Charakterhintergrund ungefähr fünf Minuten, bevor er ins Gras beißt (ups, SPOILER?), Bösmann Hamilton Lux hat außer „muwaha-haa, I’m EVIL!!“ keine echte Motivation, Professor Girdler (immerhin nach Schlockmeister William Girdler benannt) ist ’ne reine Expositions-Maschine. Andere Figuren sind schlicht unglaubwürdig, wie z.B. Amy Zuckerman, die an ihre Aufgabe, Lux‘ Vorhaben zu durchleuchten, nicht voreingenommener rangehen könnte, würde sie ein „I HATE BUSINESSMEN“-Shirt tragen und mit ihrer Attac-Mitgliedskarte wedeln (es mag nur wieder mein Zynismus sein, aber ich denke, behörderlicherseits sucht man eher nach Gründen, um ein wirtschaftlich wünschenswertes, arbeitsplatzschaffendes Bauvorhaben zu genehmigen als nach solchen, es zu verhindern). Vermeintlich wichtige Entwicklungen wie eine halbherzig angerissene Ehekrise im Hause Wilder werden von einer Szene zur nächsten vergessen, potentiell interessante Charaktere wie Lux‘ Oberhenchmen Kane kommen zu kurz, obwohl man eigentlich Zeit genug hätte…

… und, neben einigen Blödsinnigkeiten (wie der „Impulspistole“, die als deus-ex-machina-Lösung, unterstützt durch biologisch-technisch bedenkliches Technobabble, aus dem Hut gezogen wird und die so „streng geheim“ ist, dass Phillip nix von ihr wissen dürfte, sich aber schon mal eine für ein Experiment ausgeliehen hatte) sowie der ein oder anderen „plot contrivance“, die sich die Autoren hinschummeln müssen, um die Geschichte am Laufen zu halten, das ist eines der größten Probleme von Script und Film – die spürbare Verunsicherung, ob man nun eine Seifenoper mit Thrillerelementen oder einen Tierhorrorfilm mit Soap-Einschüben fabrizieren will. Drei Stunden ist, zugegeben, eine beachtilche Strecke für eine Thematik, die wirklich jeder schon fünf- bis zwanzigmal gesehen hat und selbst mit einer Erweiterung des Casts auf zehn-zwölf „wichtige“ Figuren und dem Einbau obligatorischer Romanzen und Intrigen ist spätestens am Ende von Teil 1, also nach gut 90 Minuten, mehr oder weniger alles gesagt, was gesagt werden muss, der Plot klar, die Situation ausreichend eskaliert und summa summarum bereit für einen zünftigen Abschluss. Blöderweise hat Teil 2 halt auch 90 Minuten zu füllen, d.h. bis wir zum Finale kommen (und schon das wird, um Zeit zu schinden, erstens auf drei Schauplätze ausgebreitet und kommt mit einem Pre-Showdown, in dem Daniel und Brooke Wilder einem Mordanschlag entgehen müssen – das ließe sich prima parallel zum Haiangriff auf Strand und Pier erzählen, aber das wäre „Shark Swarm“ zu schnell – das nacheinander abzuspulen bringt noch mal 10-12 Minuten), befassen wir uns mit dem, was der Anglophile – und in diesem Falle geradezu sprichwörtlich und passenderweise – „treading water“ nennt. Ja, sicherlich, da wird nicht gerade ein Testbild eingeblendet, aber es wäre fast ehrlicher. Wenn Daniel auf See wieder irgendwelche Hinweise für böses Spiel entdeckt, Girdler sich in NASA-Computer einhackt, um Haischwärme zu verfolgen, Lux und Kane finstere Ränke schmieden, ist das der Part des Scripts, in dem man eigentlich nicht mehr schreiben müsste als „STUFF HAPPENS“ – nichts davon ist noch wirklich für die Storyentwicklung von Belang, die Geschichte ist zu diesem Zeitpunkt längst auserzählt. Dass „Shark Swarm“ in dieser Phase vorsichtig versucht, den (durchaus beträchtlichen, aber sehr anonymen) Bodycount durch den Verlust von ein oder zwei Figuren mit Sprechrollen zu „emotionalisieren“ (es gibt einen hübschen running gag, der in einer Parodie aber besser aufgehoben wäre – ein kleines Mädchen, das Angst vor Wasser hat, wird von allen und jedem in den Ozean gehasselt. Ihre jeweiligen Begleiter, Schwimmlehrer oder Rettungsschwimmer, werden pflichtschuldigst immer vom Hai gefressen, das Mädel bleibt unversehrt, aber niemand hört ihr zu…) fällt dramaturgisch (weil wir längst wissen, dass Regisseur Contner, obwohl aus dem Whedon-Talentschuppen stammend, von der Heldenfraktion niemand wirklich *wichtigen* killen wird) ebenso flach wie ein idiotischer Plottwist, als Kane und seine Trophy-Schlampe Tia beschließen, ihrerseits Lux auszuschalten, um seine Geschäfte zu übernehmen (was sicherlich problemlos funktionieren wird, weil Hamilton Lux selbstverständlich seine Geschäfte wie hierzulande Anton Schlecker als Einzelunternehmer betreibt und Kane in seinem Testament als Nachfolger bestimmt hat. Hallo? Da gibt’s Aufsichtsräte, Aktionäre, Vertragspartner, Familienangehörige, und die sind ALLE mit Sicherheit in der Rangfolge eher dran als ein drittklassiger Henchmen und seine Edelnutte). Das alles schlägt wirklich nur Zeit tot, bis Contner und seine Autoren zufrieden auf die Uhr kucken, „ah, halbe Stunde noch“ murmeln und das Finale einläuten.

Was mich noch zu einem anderen Punkt bringt – wenn das Finale mit der Dreifach-Haiattacke dann endlich startet, ist es… nicht sonderlich spannend, weil der Film trotz zweieinhalb Stunden Anlauf eins nicht geschafft hat: ein echtes Bedrohungsszenario aufzubauen. Und das liegt daran, dass die Haie zwar gut futtern (der Bodycount ist für einen Haihorror, die sich gewöhnlich ja eher auf der konservativen Seite einpegeln, geradezu enorm), aber no-one of consequence, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Da werden innerhalb weniger Tage gut 20 Leute von Haien gefressen, aber NIEMAND MERKT’S! Keines der Opfer wird vermisst, es gibt keinerlei Unruhe im Ort (der aus ungefähr 20 Häusern besteht und in dem nun wirklch jeder jeden kennen sollte, und auch jeden Logiergast) – jetzt mal ehrlich: wie wahrscheinlich ist das? Wenn Touristen gefressen werden, sollte das nicht ihren Zimmerwirten auffallen? Auto und Gepäck noch da, aber Gast nicht? Arbeitgebern? Wir haben einen explizit erwähnten Fall – Brooke beschäftigt in ihrem Laden (der eh schon auf zweifelhafter geschäftlicher Basis operiert, sie verhökert Strandgut) eine Aushilfskraft, die nebenher als Schwimmlehrerin (u.a. für das erwähnte running-gag-Girl) fungiert. Die gibt bekannt, dass sie jetzt ’ne Schwimmstunde hat und danach wieder in den Laden kommen wird. Sie wird gefressen – und NIE WIEDER ERWÄHNT. Ich könnte mich jetzt zu der Behauptung versteigen, das wäre gerade ein Kommentar auf die von Hamilton Lux beschworenen kleinstädtischen Nachbarschaftswerte, aber soviel Grips traue ich, wie gesagt, den Autoren nicht zu (vor allen Dingen müssten sie mir schon einen klitzekleinen Hinweis auf vorhandene Intelligenz liefern)…

Von der handwerklichen Seite her erfüllt „Shark Swarm“ durchaus die Ansprüche, die man an eine mittelmäßig budgetierte Miniserie stellt. Die Locations (gedreht wurde in und um Fort Bragg und Mendocino, Kalifornien) sind schick, pittoresk und nicht abgedroschen, die Production Values in Ordnung, Contners Regie ist für TV-Verhältnisse durchaus praktikabel und beinahe, äh, „filmisch“ – wenn da eben nicht die nach dem Zufallsprinzip reingeschnittenen. wahllos wirkenden Haiangriffe wären – man sollte meinen, wenn die gefräßigen Fischlis zur Mahlzeit schreiten, sollten das die Höhepunkte sein, auf die Contner hininszeniert, doch da die Opfer irgendwelche Statisten sind, fungieren diese Angriffe als simple Reminder, damit wir bei allem Immobilien- und Umweltschutzintrigenspiel nicht vergessen, dass es ja irgendwo auch noch um Killerhaie geht. Die Special FX sind schwankend – die CGI für die Unterwasseraufnahmen sind passabel, wenn auch repetetiv – neben der Tatsache, dass es naturgemäß nur eine beschränkte Anzahl Dinge gibt, die Haie anstellen können, neigt Contner zur Shot-Wiederverwertung, was sich auf die Dauer doch bemerkbar macht und zu Ermüdungserscheinungen führt. Über Wasser sieht’s allerdings noch schlimmer aus – für „sich nähernde Haischwärme“ gibt es genau eine (in Worten: 1) Einstellung von vier reichlich peinlich aufkopiert ausshenden Rückenflossen – das kann Asylum (!) besser. Dass der Kram, Familien-TV-sei-dank, nicht sonderlich blutig sein kann, ist klar – dass tatsächlich ein-zwei Prosthetics ihren Weg in den Film gefunden haben, muss man schon positiv hervorheben.

Der Score von Nathan Furst („Bionicle“, „Magma“, „Christmas Vacation 2“, „Lake Placid 2/3“) ist gefällig und zitiert an den passenden Stellen ein gewisses bekanntes Vorbild…

Wie ich schon ganz oben schrob, bedient sich „Shark Swarm“ eines recht prominenten Casts – John Schneider ist dank Serieneinsätzen in „Nip/Tuck“, „Smallville“, „Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft“ und – natürlich „Dukes of Hazzard“ eine bekannte TV-Nase (und hat’s in „Super Shark“, den ich, beeinflussbar wie ich bin, natürlich längst vorbestellt habe, wieder mit gefräßigem Fischkroppzeuch zu tun) und müht sich hier um eine no-nonsense-Vorstellung als unkomprimittierbarer, hemdsärmeliger All-American-Familienvater (und damit natürlich das erstrebenswerte Gegenstück zum erfolgreichen, smarten – und demzufolge BÖSEN – Geschäftsmann Lux). Ganz gut, dass die Geschichte ein Ensemblestück ist, denn für den leading man fehlt mir bei ihm einfach die gewisse Präsenz; und ’ne richtige Chemistry mit Daryl Hannah findet er auch nicht. Hannah selbst macht sich, nachdem die kurze Karriere-Reanimation durch „Kill Bill“ augenscheinlich nicht von Dauer war und sie wieder in TV-Movies arbeiten muss, ganz manierlich – Chauvi-Idioten, die nicht verkraften, dass nicht alle 48-jährigen Frauen die Cher-Methode anwenden und sich sämtliche organische Verfallsteile durch Bionik ersetzen lassen, überschlagen sich zwar mit aussehensbezogenen Beleidigungen, aber kuckt mal auf die Straße, wie attraktiv die durchschnittliche Fast-50er-Lady aussieht. Davon abgesehen war Daryl Hannah nie eine große Mimin (was Tarantino aus ihr rausholte, war schlicht sensationell), aber so was wie Brooke Wilder spielt auch sie noch im Schlaf. Armand Assante („Fatal Instinct“, „Judge Dredd“), der je älter er wird, um so mehr Arbeit zu finden scheint, ist als eindimensional-fieser Schurke sein schleimigstes Selbst, John Enos III („Nicht auflegen!“) out-eviled ihn allerdings noch. Roark Critchlow (ich würde eine Namensänderung in Erwägung ziehen), bekannt und beliebt aus Island of Beasts, „Shockwave“, „The Bone Eater“ oder der „V“-Neuauflage, legt seinen Phillip Wilder als eine Art Sparvariante von Michael Shanks Sparvariante von James Spader aus „Stargate“ an, Heather McComb („Profiler“, „Furz – Der Film“ – ächz, „The Event“) ist mir als Umwelttussi Amy zu flach. Warum ein verdienter – wenngleich ziemlich überschätzter – Oscar-prämierter Mime wie F. Murray Abraham sich immer noch den Scheiß antut, DTV-Horrrorfilme oder doofe TV-Movies zu drehen, ist mir ein Rätsel – es ist auch nicht so, als ob er Freude an seinem Tun ausstrahlen würde. Teure Scheidung? Steuerschulden? Vermögen versoffen? Als Casting-Trivia am Rande sei noch Jim Hanks erwähnt, der kleine (aber ihm extrem ähnlich sehende) Bruder von Tom Hanks, der ein Hai-Opfer mimt (aber immerhin eins mit ein paar Lines Dialog).

Bildqualität: Concorde bringt „Shark Swarm“ in ansehnlichem 1.78:1-Widescreen (anamorph). Das Bild ist klar, kontrastreich und scharf, neigt lediglich bei großen, gleichfarbigen Flächen zum Grieseln.

Tonqualität: Deutscher und engslicher Ton in Dolby Digital 5.1 (optionale deutsche Untertitel). Die deutsche Sprachfassung ist professionell besetzt und eingesprochen und recht angenehm, wenn auch nicht sonderlich druckvoll, abgemischt.

Extras: Außer ’ner Trailershow nichts.

Fazit: Ich weiß nicht recht – warum sollte man sich drei Stunden Lebenszeit mit „Shark Swarm“ um die Ohren schlagen? *Neues* zum Thema hat der Film nicht zu erzählen – er ist fraglos recht professionell gemacht und solide gespielt, aber als „packender Thriller“, wie das DVD-Cover es behauptet, funktioniert er nun mal nicht (da braucht man sich nicht mal unbedingt an Spielberg zu erinnern, „Shark Swarm“ hat schon seine dramaturigschen Probleme, ohne sich mit „Jaws“ zu vergleichen) und die anderen möglichen Gründe, sich Hai-Horror anzusehen (blutige Effekte und spärlich bekleidete attraktive junge Menschen einerseits, Trash-/Camp-Werte andererseits) sind bei einer Produktion für einen familienorientierten US-Kabelsender von Haus aus nicht drin. Wer also nicht wie ich krampfhaft jede auf Film gebannte, bedrohlich aus dem Wasser ragende Rückenflosse persönlich in Augenschein nehmen muss, kann „Shark Swarm“ ruhig auslassen – oder bis zur nächsten Fernsehwiederholung warten.

2/5

(c) 2012 Dr. Acula