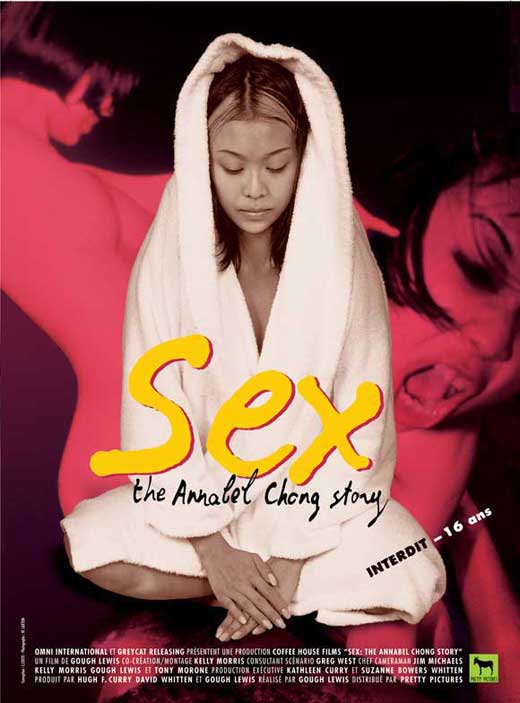

- Deutscher Titel: Sex: The Annabel Chong Story

- Original-Titel: Sex: The Annabel Chong Story

- Regie: Gough Lewis

- Land: USA

- Jahr: 1999

- Darsteller:

Annabel Chong, Ron Jeremy, John T. Bone, Ed Powers, Robert Black, Jasmin St. Clair

Vorwort

FSK-18-Review. Direkte Sprache voraus.

Was treibt eine junge Frau an, einen Gangbang-Weltrekord zu erreichen und innerhalb von 10 Stunden mit 250 Männern (bzw. knapp 70, dafür aber eben mehrmals) Sex zu haben? Annabel Chong, mit bürgerlichem Namen Grace Quek, eine Studentin in Los Angeles, antwortete, vom Beziehungsgeflecht an der Uni gelangweilt (weil sie nach eigener Aussage dort schon alles durchgevögelt hatte), auf eine „Modelle-gesucht“-Anzeige und stürzte sich, so entdeckt, enthusiatisch ins Porno-Gewerbe und wurde zu Regisseur John T. Bones bevorzugtem Starlet für Gangbang-Filme (und war nebenbei, falls derlei Fakten interessieren, die erste Performerin, die eine „triple penetration“ über sich ergehen ließ), was dann zu dem bewussten Weltrekordversuch führte. Das interessierte den Filmemacher Gough Lewis, der den Dreh und seinen „aftermath“ mit seiner Dokumentations-Kamera begleitete.

Das Ergebnis ist ein durchaus spannendes, intimes und zwiespältiges Portrait einer für Außenstehende nur schwer nachvollziehbaren Person. Chong versucht sich zu einer feministischen Künstlerin zu stilisieren, die das klassische Rollenklischee, wonach der Mann, der ’s mit haufenweise Weibern treibt, ein verehrungs- und nacheiferungswürdiger toller Hecht sei, eine Frau sich gleiches Verhalten aber keineswegs erlauben könne, ohne dafür metaphorische Prügel einzustecken, aufbrechen und konterkarieren will. Ihr Gangbang sei daher ein Akt der sexuellen Selbstbestimmung der Frau an sich, die sich so aus der Rolle des passiven Sexualobjekts löst und einen aktiven, dominanten Part übernimmt. Das mag in der Theorie gar nicht mal so unplausibel klingen, aber der „flaw“ dieser These sollte schon bei Betrachtung mit bloßem Auge auffallen – sich zehn Stunden lang durchficken zu lassen, auch wenn’s vordergründig aus eigenem Antrieb geschieht, bewirkt m.E. das glatte Gegenteil; anstatt „selbstbestimmte Sexualität“ auszuleben, reduziert sich die Frau in diesem Falle (meinetwegen freiwillig) auf die Rolle einer reinen Fickmaschine (und selbst der Regisseur des Gangbangs, John T. Bone, und sein „MC“ Ron Jeremy scheinen sich darüber klar zu sein, dass Annabel in dieser Form das *ultimative* Sexobjekt ist und keineswegs die große Kämpferin für Women’s Lib). Wie gesagt – es steckt durchaus Wahrheit darin, ein Mann, der jeden Abend ’ne andere flachlegt, gilt als großer Stecher und Hengst, eine Frau, die sich jeden Abend flachlegen lässt, ist eine Schlampe, das ist, nach meiner Beobachtung durchaus geschlechtsübergreifend, eine weit verbreitete Ansicht und eine wirklich diskriminierende, weil sie Frauen das Recht abspricht, Sex aus Gründen des reinen Spaßes an der Sache haben zu dürfen, ohne dabei ihre Würde zu verlieren. Eine Orgie (angelehnt an Messalina) zu zelebrieren, ist aber wohl kaum das geeignete Argument, um diese Weltsicht zu widerlegen.

Inhalt

Und in der Tat, in der Folge zeigt uns der Film, dass Chong nicht die Aktivistin und Performance-Künstlerin ist, für die sie sich vielleicht gehalten hat, sondern dass es sich bei ihr um eine zerrissene, angeschlagene Persönlichkeit handelt, das Resultat einer schwierigen Biographie – aufgewachsen in der repressiven, auf Konformität und Angepasstheit getrimmten Gesellschaft Singapurs, während der College-Zeit in England Opfer eine Gang-Vergewaltigung geworden und von dort in die freigeistige, anything-goes-Atmosphäre Kaliforniens umgesiedelt… es wundert mich nicht, dass man bzw. frau unter diesen Umständen eine etwas verschobene Wahrnehmung entwickelt. Man muss kein ausgebildeter Psychologe sein, um zumindest fundiert vermuten zu können, dass Annabels Gangbang-Filme eine Verarbeitung des traumatischen Vergewaltungserlebnisses sind, eine Art Umkehrung der Situation, in der sie die Kontrolle über die mit ihr den Geschlechtsverkehr ausübenden Männer hat; und es überrascht nicht, dass sie hierfür mit „Annabel Chong“ eine Kunstfigur erschaffen hat (sie trägt auch eine Perücke über ihrer Kurzhaarfrisur). Dass die schon fast aufdringlich fröhlich-sexbesessene Annabel aus der ersten Filmhälfte nur eine Fassade ist, wird schmerzlich klar – in einigen Szenen steht sie sichtlich unter Drogen (dass sie ein substance-abuse-Problem hatte, wird auch offen angesprochen), in einer sehr eindringlichen Szene beobachten wir sie dabei, wie sich mit einem Messer schneidet („I have to feel the pain“; allerdings gab sie später zu Protokoll, dass diese Aufnahmen entstanden, nachdem sie sich von Gough Lewis, mit dem sie während der Dreharbeiten auch intim verbunden war, getrennt hatte, Lewis ebenfalls dem „self harm“ frönte, dies aber tunlichst ausblendete und die Szene dann ohne den richtigen Kontext in den Film schnitt) und emotional berührend ist auch im Schlussviertel des Films die Konfrontation mit ihrer – von ihrer Tätigkeit nichts ahnenden – Familie in Singapur und (der dramaturgische Höhepunkt des Films) Annabels/Graces „Geständnis“ gegenüber ihrer Mutter. Wie widersprüchlich aber auch die „echte“ Grace ist, ist schon daraus abzuleiten, dass sie zunächst ihren Ausstieg aus dem Business verkündet (vor der Reise nach Singapur), aber ein Jahr später wieder einsteigt (2003 allerdings begrub sie ihre Porno-Ambitionen endgültig und ist seitdem „low profile“ haltend als Web-Designerin tätig).

Letztlich kann man zusammenfassend festhalten, dass sich „feminist-porn“-Aktivistinnen in die Tasche lügen – dem Porno-Konsumenten auf dem Sofa vor’m Fernseher kann doch nichts lieber sein, als dass die penetrierenden Männer zu einer Masse anonymer Schwänze werden, es erleichtert die Vorstellung, man wäre selbst derjenige, der gerade die begehrenswerte Porno-Schlampe fickt (mal ehrlich, es gibt doch keinen Mann, der sich – abgesehen von Gay-Porn – Pornofilme der KERLE wegen ansieht; oder, wie es Ralf Richter in „Bang Boom Bang“ ausdrückte: „Kein Mensch will deine Fresse sehen!“; man vergleiche nur mit dem Erfolg von POV-Porn – also aus subjektiver Kamerasicht gefilmtem Hardcore – im Web). Performerinnen wie Annabel Chong mögen sich das während ihrer aktiven Zeit eingeredet haben, aber – ohne es offen ausformulieren zu müssen – schon allein diese Dokumentation macht deutlich, dass der vermeintliche „befreiende“ Akt zur Herstellung der sexuellen Selbstbestimmung doch wieder nur eine Reaktion auf die und im Endeffekt Fortführung der Reduktion der Frau als Sexobjekt darstellt.

Abgesehen von den psychologischen Implikationen erlaubt „Sex“ auch einen ungeschönten (allerdings auch weitgehend unkommentierten) Einblick in den Zirkus des low-budget-Pornodrehs und bestätigt die allgemeine Anschauung, dass Porno-Produzenten und -Regisseure zum überwiegenden Teil ausgesprochen unangenehme Drecksäcke sind (Rob Black, Produzent von Extrem-Pornos und zeitweiser Eigentümer der Garbage-Wrestling-Liga XPW erweist sich als erlesen widerliches Subjekt), deren Moralvorstellungen, naja, nicht existent sind (Bone gibt freimütig zu, dass er Chong nie die vereinbarten 10.000 Dollar für die Weltrekord-Session gezahlt hat, lästert aber gleichzeitig darüber, dass sie durch ihren Freundes- und Bekanntenkreis abgezockt werde…). Auch die Zwei-Klassen-Gesellschaft im Porn-Business wird beleuchtet – Regisseure „richtiger“ Porno-„Filme“ wie Michael J. Coxx beklagen sich recht unverblümt über die (gut verkaufende) Billigkonkurrenz und die zweifelhafte Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften (ein Beteiligter an der Gangbang-Session räumt dann auch ein, dass entgegen der Beteuerungen von Bone nicht nur die Teilnehmer, die einen aktuellen HIV-Test vorlegen konnte, ohne Kondom zur Sache gingen). Man darf und muss oft und gern „zwischen den Zeilen“ lesen, da sich „Sex“ eines echten, wertenden Kommentars enthält (es ist schließlich auch eine Doku über Annabel Chong und nicht eine über das Porn-Biz an sich), aber wer mit offenen Augen zusieht, bekommt die Nuancen schon mit (das gilt auch für Graces Umgang mit dem Business, speziell in einem Segment, in dem sie als Zuschauerin dabei ist, wie Jasmin St. Claire ihren Rekord bricht).

Technisch setzt sich „Sex“ aus dem üblichen Low-Budget-Doku-Mix von Interviewsequenzen, simplen Mitschnitten von gewissen Ereignissen und (nicht expliziten) Film- und TV-Clips zusammen. Zum besseren Verständnis wäre es möglicherweise angebracht gewesen, die verschiedenen Segmente besser in Kontext zu setzen – es wird manchmal nicht klar, wann welche Aufnahmen entstanden sind – ein zeitlicher Rahmen würde es erleichtern, bestimmte Vorgänge zuzuordnen und mental zu sortieren, andererseits erkenne ich das Bemühen, dass Gough Lewis versucht, zunächst die Kunstfigur Annabel Chong zu charakterisieren und in der Folge die Brücke zur „realen“, ungeschminkten Grace Quek zu schlagen und mit den Rückgriffen auf ihre Vergangenheit (z.B. die Vergewaltigung, die im Film erst sehr spät thematisiert wird) zu erklären, wie und aus welchen Gründen Grace „Annabel“ entwickelte. Ein erläuternder Kommentar hätte mir auch ganz gut gefallen, aber Lewis will Annabel/Grace für sich selbst sprechen, ihre teilweise widersprüchlichen Aussagen einfach im Raum stehen lassen, ohne sie zu interpretieren, ein gültiger, aber eben auch schwerer zugänglicher Ansatz. Lewis belässt es bei sehr knappen Kapitelunterschriften und gelegentlich kurzen Erläuterungen als Untertitel. In Interviewsegmenten kommen neben mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten aus dem Business (Ron Jeremy, Rob Black, Steve Austin, John T. Bone) auch Freunde, Bekannte und Familienmitglieder zu Wort (nicht ganz uninteressant ist auch, dass Graces engster Vertrauter ein junger Asiate ist, der herzlich gerne eine Frau wäre, und wir fröhlich spekulieren dürfen, dass in dieser Beziehung Grace der „Kerl“ ist). Nicht alle Szenen wirken hundertprozentig authentisch – bei einem Segment (wenn Rob Black und Annabel knallhart über die Gage für einen Auftritt in einem „pissing“-Porno verhandeln) bin ich mir sogar felsenfest sicher, dass die Szene wenn schon nicht gescripted, dann zumindest nachgestellt wurde.

Expliziter Sex wird nicht gezeigt (im Hintergrund wird mal aktiv gepoppt, aber ohne tiefere Einblicke), nackte Körper beiderlei Geschlechts (und auch das ein oder andere männliche Geschlechtsmerkmal) allerdings zuhauf, was bei einer Porno-Doku aber auch in der Natur der Sache liegt.

Bildqualität: Mir liegt die Briten-DVD von Prism Leisure vor. „Sex“ kommt in dieser Fassung in (intendiertem) 4:3-Vollbild. Die Bildqualität ist in etwa so, wie man sie sich bei einer preiswerten Independent-Produktion vorstellt, astreiner Video-Look in den Interview- und „Handlungs“-Sequenzen, ziemlich schlechtes Bild bei den eingespielten Filmclips. Zweimal kommt es zu Querbalken-Störungen.

Tonqualität: Ausschließlich englischer Dolby-2.0-Ton, wobei die Audioqualität an einigen Stellen zu wünschen übrig lässt (speziell, wenn Gough Lewis von off-screen Fragen stellt, sind die nur noch zu erahnen), der Dialogton ist insgesamt etwas matschig.

Extras: Nur Filmographien für die wesentlich herausgestellten „Stars“. Das Menü ist zudem nur durch beherzten Druck auf die entsprechende Taste zu erreichen, von Haus aus läuft die DVD im Auto-Run- und Auto-Repeat-Modus.

Fazit: „Sex: The Annabel Chong Story“ kann und will nicht alle Fragen beantworten, die aufgeworfen werden – ich hätte mir da und dort die ein oder andere kritische Nachfrage gewünscht, aber die Dokumentation will nicht in erster Linie das Business beleuchten, sondern Annabel Chong portraitieren, womit es im Kontext des gewünschten Narratives sinnvoll ist, dass sie – in ihren eigenen Worten und nicht von dritter Seite analysiert – und nicht die Methoden des Biz im Fokus steht. Und, wie gesagt, die Machart des Films macht es durchaus möglich, zwischen den Zeilen zu lesen, eigene Schlussfolgerungen anzustrengen. Ein sehenswerter Blick in den Mikrokosmos des US-Porno-Gewerbes, verbunden mit dem Portrait einer widersprüchlichen, rätselhaften und irgendwie bedauernswerten Frau (die man im Nachhinein beglückwünschen kann, sich endgültig erfolgreich aus der Szene gelöst zu haben).

4/5

(c) 2009 Dr. Acula