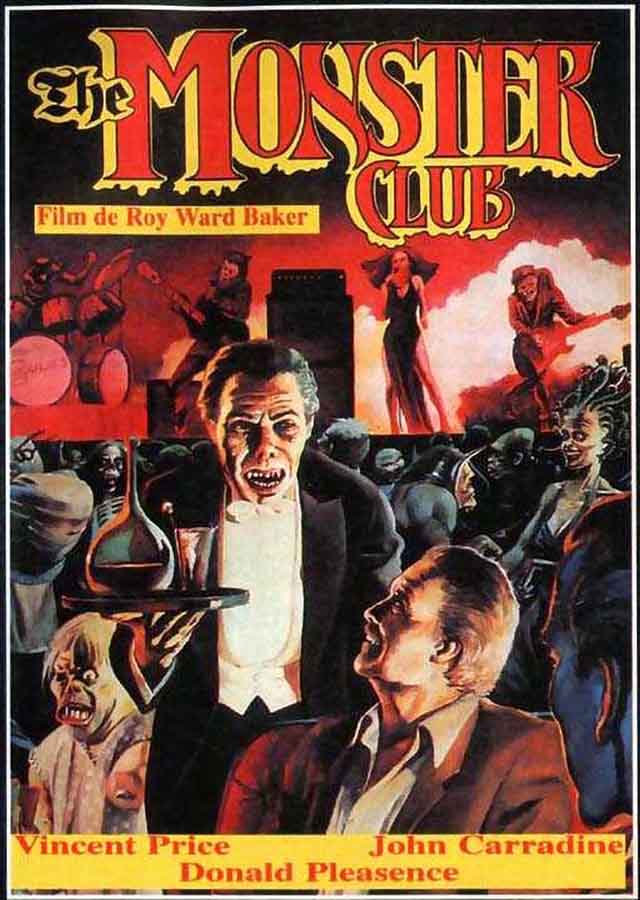

- Deutscher Titel: The Monster Club

- Original-Titel: The Monster Club

- Regie: Roy Ward Baker

- Land: Großbritannien

- Jahr: 1981

- Darsteller:

Vincent Price (Eramus), John Carradine (R. Chetwynd-Hayes), Barbara Kellerman (Angela), Simon Ward (George), James Laurenson (Raven), Anthony Steel (Lintom Busotsky), Warren Saire (Lintom als Kind), Richard Johnson (Lintoms Vater), Britt Ekland (Lintoms Mutter), Donald Pleasence (Pickering), Stuart Whitman (Sam), Patrick Magee (Wirt), Lesley Dunlop (Luna)

Vorwort

Roland Chetwynd-Hayes, weltberühmter Autor gar grausiger Gruselromane, wird eines schönen Abends auf offener Straße von einem Vampir angefallen. Aber nicht so schlimm, den Eramus, der Blutsauger, hatte nur gerade eine kleine Blutprobe nötig, die keine negativen Folgen für den Autor haben wird. Zudem ist Eramus ein großer Fan des Schreiberlings und lädt ihn als kleine Entschädigung für den erlittenen Blutverlust in den „Monster Club“ ein, wo sich Chetwynd-Hayes sicher ein paar Anregungen für neue Werke holen kann.

Im Club wird fröhlich musiziert und getanzt, aber Eramus findet auch die Zeit, seinen Gast in die tiefere Genealogie der Monster einzuweihen, bzw. was passiert und dabei rauskommt, wenn sich die drei Hauptarten Vampir, Werwolf und Ghoul untereinander, kreuz und quer oder gar mit Menschen paaren. Ganz unten am Totempfahl der Monster-Hierarchie rangiert der Shadmock, das traurige Ergebnis der Liason eines „Mock“ (eines nicht gerade bestens angesehenen Monster-Mischlings-Bastard) mit einem Menschen, und das man tunlichst nie pfeifen hören sollte…

„Shadmock“: Angela und George sind ein junges Pärchen auf der ewigen Suche nach Geld. Mit ehrlicher Arbeit haben’s die Verliebten, insbesondere George, aber nicht so, sondern lauern vielmehr auf die günstige Gelegenheit, mit möglichst wenig Aufwand möglichst großen Gewinn, gerne auch illegal, zu erzielen. Eine Anzeige weckt Georges Interesse: ein Antiquitätensammler sucht jemanden, der für ihn die Stücke seiner Sammlung katalogisiert. Nicht nur ist die Bezahlung üppig, Antiquitäten sind ja gemeinhin durchaus wertvoll und da könnten doch mal ein paar Stücke „verloren“ gehen. Da George aus seiner Sicht mehr so der Planer im Hintergrund ist (i.e. ein faules Schwein), darf Angela sich vorstellen gehen. Mr. Raven, der potentielle Arbeitgeber, ist allerdings ein gesichtstechnisch furchteinflößender Bursche (ein Shadmock eben, was Angela natürlich nicht ahnt), und Angie nimmt Reißaus. George redet ihr ordentlich zu – beim zweiten Versuch überwindet sich Angela, und wiewohl ihr neuer Chef ihr nach wie vor ordentlich Angst einjagt, entpuppt sich Raven als netter, einsamer Bursche, der sich mit seine Aussehens wegen mit seinem Einsiedlerleben resigniert abgefunden hat. Doch dank Angelas Gesellschaft blüht Raven zunehmend auf – bis er ihr sogar einen Heiratsantrag macht. Perfekt, meint George, als seine Verlobte kommt Angela doch ganz sicher an Ravens Safe und die darin versteckten Reichtümer heran. Dummerweise versucht Angela ausgerechnet während der offiziellen Verlobungsparty, zu der Ravens komplette Verwandschaft anrückt, an ihren Safeknackerkünsten…

Nach einem musikalischen Intermezzo betritt der Vampir-Filmproduzent (nicht zu verwechseln mit einem Vampirfilm-Produzenten) Lintom Busotsky (ein nicht schwer zu entschlüsselndes Anagramm für Milton Subotsky) die Bühne und kündigt die Verfilmung eines Schwanks aus seiner Jugend, verlegt in moderne Zeiten („lower budget“, flüstert Eramus verständnisvoll), an.

„Vampir“: Die Busotskys sind auf den ersten Blick eine ganz normale Familie. Okay, Papa Busotsky arbeitet in der „Nahrungsmittelbranche“, das stets nachts, verbringt die Tage schlafend im Keller und warnt unablässig vor Männern mit Geigenkästen (groß, blond, schwarze Schuhe?), aber sonst sind sie eine ganz normale Mittelklasse-Familie. Der Junge Lintom, eher schwächlich von Konstitution und Willenskraft, ist regelmäßig Opfer der Mobbing-Attacken seiner werten Mitschüler, und als Mama ihm erzählt, dass der Vater in seiner Heimat ein Graf war, was sie zur Gräfin und Lintom zum Viscount mache, trägt das – brühwarm auf dem Schulhof vorgetragen – auch nicht dazu bei, dass der zarte Knabe auf der Popularitätsskala viele Plätze gut macht. Im Gegenteil – vor einer erneuten Tracht Prügel rettet Lintom nur ein geheimnisvoller Mann ohne Schirm und Charme, dafür mit Melone, Glatze, Priesterkragen und zwei Gehülfen mit Geigenkästen. Bei den Herren handelt es sich um die, vor denen sein Vater ihn immer gewarnt hat – Elite-Vampirjäger der „B-Squad“, einer speziellen Spezialeinheit, und Glatze Pickering ist mit 2000 Kills ganz weit vorn in der Hitparade. Unwillentlich führt Lintom die Vampirkiller direkt zu seines Vaters Schlafstatt…

Nach einer weiteren musikalischen und Strip-Einlage erkundigt sich Chetwynd-Hayes nach den „Humegoos“. Das sind die unglückseligen Resultate einer Paarung zwischen Mensch und Ghoul. Natürlich hat Eramus auch dazu eine Geschichte auf Lager.

„Humegoo“: Horrorfilmregisseur Sam sucht noch nach der passenden Location für seinen neuesten Film – ein abgelegenes, halbverfallenes Dorf wäre ihm sehr recht, und das, was sein Location-Scout ausgekuckt hat, hält Sam für schlichtweg ungeeignet. Also schwingt er sich in seinen Porsche, um selbst im englischen Hinterland nach dem idealen Drehort zu fahnden. Tatsächlich stolpert er rasch über das Dörfchen Loughville, und in seinem derelikten Zustand schreit es geradezu Horrorfilmkulisse. Allerdings verreckt Sam auch gleich noch sein Auto und der nicht minder derelikte Wirt des derelikten Gasthauses versichert ihm glaubhaft, dass es hier sowieso kein Telefon gäbe und er dann auch gleich warten könne, bis die „Ältesten“ eintreffen. Sam kapiert schnell, dass er quasi Gefangener ist und Luna, die hübsche Tochter des Wirts, und einzige Dorfbewohnerin, die nicht so aussieht, als hätte man sie ein paar Jahrzehnte in einer modrigen Holzkiste gelagert, teilt ihm durch die Blume auch mit, dass es sich bei den Dörflern um Ghoule handelt, denen mangels frischer Kadaver mächtig der Magen knurrt und die sich gern an Sams morschen Knochen delektieren möchten. Sie selbst sei aber ein „Humegoo“, ihre Mutter also eine selbst wie Sam in die Falle gegangene Lebende, und würde gerne mal nach „outside“ gelangen. Sie gibt Sam den Tipp, dass die Ghoule ihm nicht in die Kirche folgen könnten und verspricht, bald zwecks gemeinsamer Flucht nachzukommen. Es gelingt Sam sich in dem Gotteshaus zu verschanzen und in der Chronik des dort vor sich hin verwesenden Priesters die Geschichte des Ortes und seiner Ghoulifizierung nachzulesen. Auch Luna gelingt es, sich in die Kirche zu retten, aber die wird von den Ghoulen belagert, die keineswegs die Absicht haben, sich das Festessen für die Ältesten durch die Lappen gehen zu lassen…

Inhalt

Man kann Milton Subotsky einiges vorwerfen (und wenn man Stephen King heißt, gerne auch ein wenig irrationalerweise… wie wir alle seit „Danse Macabre“ wissen, hält King Subotsky für so etwas wie den leibhaftigen Antichristen des Horrorfilms und setzte deshalb alle Hebel in Bewegung, dass Subotsky die von ihm erworbenen Filmrechte für diverse „Nightshift“-Geschichten nicht umsetzen konnte), aber nicht, dass er keinen langen Atem hätte (bzw. wüsste, wann’s denn Sinn macht, von einem toten Pferd abzusteigen).

Obwohl Amicus, die selbsternannte Hammer-Konkurrenz in den späten 60ern und frühen 70ern, mit dem Episodenfilmformat auch einige kommerzielle Bauchlandungen erlebte (z.B. mit dem Foltergarten des Dr. Diabolo), hielt Subotsky auch nach dem Bankrott des Studios an dem Format fest und ließ 1981 den „Monster Club“ auf die Kinos dieser Welt los. Subotsky lockte mit drei Horrorfilmikonen als Stars – Vincent Price, John Carradine und Donald Pleasence -, ohne dabei zu berücksichtigen, dass allenfalls Pleasence durch seine Rollen bei John Carpenter so etwas wie einen aktuellen Box-Office-Value hatte, während selbst Prices Comeback-Zeiten schon wieder eine halbe Dekade zurücklagen und Carradine eh keinen großen Mainstream-Appeal mitbrachte.

Subotsky kettete seinen Film auch wieder an literarische Vorlagen aus den Federn eines Autors – in diesem Fall R. Chetwynd-Hayes, einen populären britischen Gruselschriftsteller mit dem Spezialgebiet Kurzgeschichten, dessen Ideenfundus Amicus bereits 1974 für den Anthologiefilm „Die Tür ins Jenseits“ (im Original: „From Beyond the Grave“) geplündert hatte. Die Adaption für die Leinwand übernahmen Edward und Valerie Abraham, die für den Produzenten zuvor schon eine Harold-Lawlor-Kurzgeschichte für den von Michael Anderson inszenierten Spukfilm „Dominique“ adaptiert hatten (eine Adaption übrigens, aus der niemand anderes als R. Chetwynd-Hayes eine Novelization zauberte. Die Welt ist’n Dorf usw.). Die Abrahams schrieben dann Chetwynd-Hayes als Charakter in die Rahmenhandlung, und die ist echt, eh, süss.

Der liebenswerte Vampir Eramus, der den Schriftsteller aus Dankbarkeit für die kleine Blutspende unter Freuden in den Monster-Nachtclub mitnimmt, wo allerlei Monster in mal besseren, meist schlechteren Halloween-Gummimasken umherhüpfen und sich zu (für Subotsky verblüffend) moderner Musik den Werwolf tanzen, Eramus unbekümmert die wohl komischte Monster-Terminologie seit Menschengedenken erklärt („when a shaddy mates with a raddy…“) und Kellner Wolfgang (seines Zeichens Vampir) Chetwynd-Hayes einen Tomatensaft hinstellt („das sieht unverdächtig aus“), das trifft tatsächlich mal genau den beabsichtigten Ton zwischen liebevoller Hommage und leise spöttelnder Parodie (wobei natürlich nicht schadet, dass Vincent Price sich augenscheinlich köstlich amüsiert). Streiten kann man selbstverständlich über die nicht weniger als vier musikalischen Einlagen, die den Streifen nicht nur ziemlich deutlich auf ca. 1980 datieren und freilich nicht unbedingt zu einem beabsichtigt „altmodischen“ Gruselfilm passen (dass Subotsky tatsächlich so progressiv war, Ska und Reggae, seinerzeit ja doch gerade aufstrebende musikalische Subkulturen, so prominent ins Bild zu setzen, ehrt ihn gewissermaßen).

Die Episoden sind, wie auch von den Amicus-Anthologiefilmen gewohnt, von unterschiedlicher Qualität. „Shadmock“ ist ein trauriges Märchen um betrogenes Vertrauen, Einsamkeit und unerfüllte Liebe, das sentimentalen alten Knochen schon ans Herz gehen kann (Ravens flehendes „You could still love me!“, selbst als er Angela auf frischer Tat ertappt, seinen Tresor zu leeren, kann einen schon im Traum nachgehen). Es ist natürlich die klassische umgekehrte „Beauty and the Beast“-Geschichte, in der das hässliche Monster ungleich menschlicher und gütiger ist als die verdorbenen Menschen (auch wenn Angela wenigstens ein schlechtes Gewissen plagt – was ihr im Endeffekt nach bewährter E.C.-Moral auch nichts nützt), bis die aufgestaute Enttäuschung sich ihren gewalttätigen Weg bahnt (das Resultat von Ravens Pfiff war dann auch der BBFC bei der Erstaufführung etwas zu heftig – es ist ein schon ziemlich ekliger Effekt, gerade für ein Subotsky-Produkt, dessen Amicus-Filme ja grundsätzlich und gewollt in Sachen Sex und Gewalt eine wesentlich zurückhaltendere Schiene fuhren als die Hammer- und Tigon-Konkurrenz).

„Vampire“, die kürzeste Episode, ist auch die insgesamt schwächste – Pausenhofprügeleien sind nicht gerade das, was ich mir in einem Horrorfilm wünsche. Zum Glück kriegt die Geschichte zum Ende hin noch die Kurve zu einem beinahe brillanten schwarzhumorigen Finale, auch wenn ich mir die Rolle der „B-Squad“ als eine Art Vampir-„Men in Black“ (oder doch ein „R.I.P.D.“?) etwas mehr ausgearbeitet gewünscht hätte. Trotzdem – es ist schon ein ziemlicher Stilbruch von dem Jugenddrama der Leiden des jungen Lintom zu einer der vielleicht direktesten Splatterszene in einem Subotsky-produzierten Episodenfilm.

„Humegoo“ ist dann überraschend anders – die Geschichte von dem verwunschenen Dörfchen, in dem die ganze Bevölkerung zwischenzeitlich aus Ghoulen besteht (ohne dass richtig klar würde, warum das so ist. Nach herkömmlicher Lore ist Ghoulsein ja nicht ansteckend wie Zombietum oder Vampirismus) und in das der Mannesmann der Gegenwart mit seinem teuren Auto und seiner „man-kann-alles-kaufen“-Attitüde hineinplatzt, wirkt erstaunlich „unbritisch“ (als ein „Geistesverwandter“ fiele mir allenfalls Hammers unterschätzter Zombiestreifen Im Banne des Voodoo-Priesters ein), sondern spielt sich eher wie ein kontinentaleuropäischer Genrevertreter. Horror aus Frankreich, Spanien oder gar Italien war ja in den 70ern deutlich zupackender als die Ware aus dem Vereinigten Königreich, und mir scheint es durchaus beabsichtigt zu sein, dass man sich hier an einer Schule orientiert, die weniger nach Hammer, sondern eher nach Rollin oder Klimowsky aussieht (gerade der erste Shot der Episode, eine Szene des Films, den Sam gerade dreht, scheint mir ein deutlicher Nod Richtung Jean Rollin und seinen Vampirfilmen zu sein). Die Stimmung im halbverfallenen Dorf mit seinen Ghoulen, die durchaus ein kleines bisschen wie Zombies aussehen, erinnert ein wenig an die Foltermühle der gefangenen Frauen, auch explizit ein Rollin-Film, gemischt mit einer Prise Brigadoon. Das Finale der extrem atmosphärischen Story (mit dem geschickten Kunstgriff, die Geschichte des Dorfs als Zeichnungen zu präsentieren) leidet ein wenig unter seiner Antiklimax (SPOILER: Humegoos gehen offenbar sehr sehr sehr leicht kaputt) und der vorhersehbaren Schlusspointe, ist aber dennoch angenehm chillig.

Mit Roy Ward Baker sitzt ein alter Hammer- und Amicus-Veteran auf dem Regiestuhl. Für Subotsky hatte er bereits „Asylum – Irrgarten des Schreckens“, einen von Amicus‘ Bloch-Episodenfilmen, inszeniert und für Hammer standen u.a. „Vampire Lovers“, „Dracula – Nächte des Entsetzens“, „Dr. Jekyll & Sister Hyde“ und „Die sieben goldenen Vampire“ zu Buche. Keine Frage, Baker beherrscht sein Handwerk und „Monster Club“, der noch dazu danach aussieht, als hätte Subotsky mal ein paar Pfund mehr ausgegeben als bei den meisten doch unter sehr sparsamen Bedingungen produzierten Amicus-Filmen, macht da keine Ausnahme. Wie üblich sehr schick ausgestattet, mit wunderbaren Kostümen in der ersten und dem atmosphärischen Set der dritten Episode (die zweite ist die wohl „billigste“ Episode, wie auch Vincent Price selbstreferentiell anmerkt), ruhiger Kameraführung, und einem sehr angenehmen, wenn auch natürlich aus heutiger Sicht (und sicherlich auch aus 1981er-Sicht) etwas behäbigen Erzähltempo. Keine Frage, „The Monster Club“ war 1981 *mindestens* zehn Jahre spät dran für ein Publikum, das mittlerweile eben „Texas Chainsaw Massacre“, „Last House on the Left“, „Halloween“ und „Freitag der 13.“ kannte – mit „Horror“, wie es sich der durchschnittliche Kinogänger zeitgenössisch erleben konnte, hat „The Monster Club“ nichts am Hut (obschon er, wie gesagt, für eine Subotsky-Produktion eine vergleichsweise suppige Splatter-Szene und einen ziemlich ekligen Make-up-Effekt beinhaltet). Ganz im Gegenteil, die billigen Gummimasken im Monster-Club (und das nicht wirklich effektive Werwolf-Make-up für den „Clubsekretär“) tragen nicht dazu bei, den Streifen wirklich als Gruselfilm ernst zu nehmen, aber letztlich ist er auch, zumindest teilweise und allermindstens in der Rahmenhandlung, komödiantisch gemeint (dass speziell die erste und die dritte Episode nicht wirklich zum Lachen sind, sei aber sicherheitshalber angemerkt).

Auch schon angemerkt hatte ich Subotskys überraschendes Faible für moderne Popmusik. Die satten vier komplett im Film performten Songs heben „The Monster Club“ praktisch in den Rang eines legitimen Musicals (was insofern nicht ganz so überraschend ist, weil das Musical Subotskys erklärtes Lieblingsgenre war). Auftritte absolvieren die britische Ska-Punk-Truppe „The Viewers“ mit dem Ohrwurm „Monsters rule okay!“, der schottische Rockmusiker B.A. Robertson, der zwischen 1979 und 1981 eine Handvoll Singlehits in Großbritannien hatte und später für Mike Rutherford u.a. die Smashhits „Silent Running“ und „The Living Years“ schrieb (hier mit dem Vampirschlager „Sucker for your Love“ vertreten, „Night feat. Stevie Lange“, mit Ex-Manfred-Mann-Frontmann Chris Thompson, die hier die ziemlich patente Rocknummer „I’m a Stripper“ (garniert mit einem leibhaftigen Strip, dessen Performerin sich in einer Animationssequenz nicht nur die Klamotten, sondern auch die fleischliche Hülle von den Knochen streift) und, als Höhepunkt, die notorisch erfolglosen „Pretty Things“, die nach ihrem Anfang als rumpelige R’n’B-Combo für Leute, denen die Stones zu zivilisiert und zu leise waren, über Versuche als unterschätzte Psychedelic-Pioniere (mit zwei amtlichen Meisterwerken, „S.F. Sorrow“ und „Parachute“ im Köcher), und auf den amerikanischen Markt schielende AOR-Band mittlerweile im Bereich der totalen Verzweiflung angekommen waren und mit dem offiziellen Titelsong „Monster Club“ eine Reggae-Nummer vorlegen. Weiter auf dem Soundtrack vertreten sind UB40, die erfolgreichste (und nach Ansicht vieler Kritiker peinlichste) white-boy-Reggae-Combo aller Zeiten, die man auch im Bildhintergrund auf der Bühne sehen kann, aber keine eigene Sequenz bekommen haben, Klassik-Gitarren-Virtouso John Williams (nicht zu verwechseln mit dem Filmkomponisten) und Alan Hankshaw, Studiomusiker und Komponist von Rang, der dem Zuschauer für die „Humegoo“-Episode ohne Vorwarnung einen bizarr-experimentiellen Elektronik-Score um die Ohren schlägt.

Wie üblich bei Amicus/Subotsky ist der Cast ein erlesenes Who-is-Who verdienter Genregrößen.

In der Rahmenhandlung hat Vincent Price ersichtlich die Zeit seines Lebens und genießt es in vollen Zügen, sein Horrorstar-Image mal gehörig auf die Schippe zu nehmen. John Carradine, der immerhin auch schon in der sechsten Dekade seines schauspielerischen Schaffens stand, ist hier wenigstens noch mehr lebendig als tot (im Gegensatz zu seinen meisten Auftritten in den 80ern) und sogar noch mobil genug, in der Schlussszene wie Price zum Pretty-Things-Reggae abzugrooven. Sollte man mal gesehen haben. Gaststar der Rahmenhandlung ist Anthony Steel als erwachsener Lintom Busotsky. Steel war in den 60ern ein „leading man“ im britischen Kino, stand aber im Schatten seiner Ehefrau Anita Ekberg (und wurde zu seinem Leidwesen oft genug als „Mr. Ekberg“ angeredet).

In Episode 1 liefert James Laurenson („Pink Floyd – The Wall“, “Die Scharfschützen”, „Boney“) ein anrührendes Portrait des einsamen Shadmock ab. Barbara Kellerman („Satan’s Slave“, „Die Seewölfe können“) ist eine überzeugende Angela und Simon Ward („Frankenstein muss sterben“, „Zulu Dawn“, „Supergirl“) ist in seinen knappen Szenen ein ebenso treffend mieser Schmierlappen. Episode 2 lebt vor allem von Donald Pleasence, der als Vampirjäger auch seinen Spaß hat. Richard Johnson („Insel der neuen Monster“, „Woodoo – Schreckensinsel der Zombies“; der war also ganz anderen Horror gewohnt) verschleißt sich mit einem aufgesetzten „transsylvanischen“ Akzent und kann sich nicht mal mit Britt Ekland („Die Nacht, in der Minsky aufflog“, „Get Carter“, „Der Mann mit dem goldenen Colt“) trösten, denn die hat man zur braven Hausfrau gestyled. Episode 3 profitiert von der No-Nonsense-Performance von Stuart Whitman – ähnlich wie z.B. bei Darren McGavin in „The Night Stalker“ ist es, gerade bei einem Kurzfilmformat, wichtig, dass wir einen Protagonisten haben, der die Situation schnell und matter-of-factly erfasst, damit sich das „wenn Stuart Whitman das glauben kann, kann ich das auch“-Gefühl einstellen kann. Whitman trieb sich zu der Zeit ja viel in Europa rum, um Geld zu verdienen, hier aber ist er, im Gegensatz zu Schwachfug wie Söldner des Todes, auch richtig motiviert. Patrick Magee, der sich auf der Bühne immer wohler fühlte als vor der Kamera, und den man u.a. in „Die Stunde des Siegers“ oder „Clockwork Orange“ sehen kann, ist eindrucksvoll als Wirts-Ghoul und Leslie Dunlop hat die richtige Mischung aus Courage und Naivität für ihre Luna-Rolle drauf. Sie kam gerade von Lynchs „Elefantenmensch“ und gehört mittlerweile zum Ensemble der Briten-Soap „Emmerdale Farm“.

Bildqualität: Network, das von mir schon des öfteren gelobte Nischenlabel, dass sich primär kleineren britischen Genre-Produktionen widmet, bringt nun auch BluRays auf den Markt. „Monster Club“ kommt in einem wirklich wunderschönen 1.85:1-Transfer daher, minimale Körnung, die eigentlich nur bei größeren einfarbigen Flächen auffällt, schöne Farben, guter Kontrast, gute Schärfe. Sehr schön.

Tonqualität: Der englische Stereoton reißt keine Bäume aus, ist aber klar und hat nur minimales Knistern auf den Dialogen, die Musik kommt gut zur Geltung.

Extras: Bildergalerie, Trailer, isolierte Tonspur und einige „textlose“ (d.h. stumme) Filmelemente, deren Sinn mir sich nicht ganz erschlossen hat.

Fazit: Ein mehr als charmanter Episodenfilm, dessen Mischung aus subtil parodistischer Rahmenhandlung und eigentlich ganz ernst gemeinter Gruselgeschichten vor allen dank exzellenter Schauspieler besser als erwartet aufgeht. Einziger echter Durchhänger ist die etwas abfallende Vampirgeschichte in der Mitte, doch selbst die hat mit Donald Pleasence noch ein Argument für sich zu verzeichnen. Über die musikalischen Auftritte kann man sicherlich streiten – sie „helfen“ dem Film sicherlich nicht weiter, aber mir machen sie Spaß. Von allen bislang gesichteten Subotsky-produzierten Anthologiefilmen ist mir das bislang der liebste – den empfehle ich von ganzem Herzen.

4/5

(c) 2015 Dr. Acula