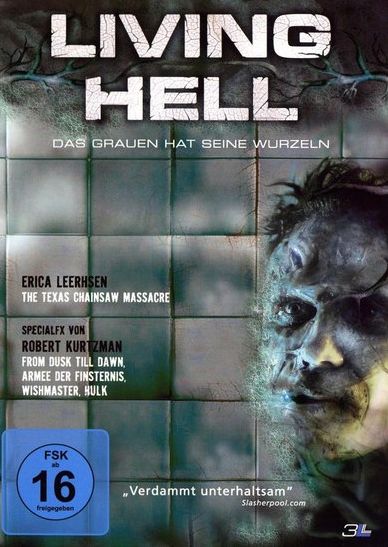

- Deutscher Titel: Living Hell - Das Grauen hat seine Wurzeln

- Original-Titel: Living Hell

- Alternative Titel: Organizm |

- Regie: Richard Jefferies

- Land: USA

- Jahr: 2008

- Darsteller:

Jonathon Schaech (Frank Sears/Dr. Yevgeni Tarasov), Erica Leerhsen (Carrie Freeborn), James McDaniel (Col. Erik Maitland), Jason Wiles (Glenn Freeborn), Terence Jay (Lt. Gregg Arbogast), Charissa Allen (Pfc. Aneta McQueen), Dylan Kenin (Sgt. Wayne Teegarden), Judy Herrera (Pfc. Una Fernandes), Vic Chao (Sgt. Walter Kinoshita)

Vorwort

Die US-Army gibt einen ihrer Stützpunkte irgendwo im Nirgendwo des amerikanischen Mittelwestens auf. Bevor Fort Lambert abgerissen wird, stöbert ein Expertenteam der Armee in den Kellern und Gewölben, ob da nicht irgendjemand mal ’ne Biowaffe oder etwas ähnliches vergessen hat, was, später gefunden, für garstig Ungemach sorgen könnte. Während dieser undankbaren Aufgabe verschafft sich Frank Sears, ein High-School-Lehrer, Einlass und begehrt Gehör – von seiner Mutter, die vor dreißig Jahren erst seinen Vater, und dann sich selbst erschossen hat, wurde ihm strengstens aufgetragen, dafür zu sorgen, dass das „Böse“, das sich in Sub-Level 3, Vault 12, des Forts befindet, nie gestört wird. Glenn und Carrie Freeborn, die ausführenden Wissenschaftsschergen der Armee, wundern sich – das entsprechende Abteil wurde schon geprüft und für leer befunden, doch Sears‘ kryptische Ausführungen über irgendwelche undefinierbaren Geheimprojekte passen zu unübersehbaren Lücken in der Fort-Dokumentation und -Historie.

Entgegen Franks Protesten untersuchen die Freeborns das Abteil nochmals und entdecken tatsächlich einen Geheimraum und in jenem einen Geheimtank, in dem eine Geheimleiche rumschwimmt. Die seltsame organische Auswucherung aus dem Brustkorb des Kadavers erweist sich in Windeseile als herzlich lebendig und killt mit Ausnahme Carries das gesamte anwesende Forscherteam. Das ist aber nur ein lauer Vorgeschmack auf größere Katastrophen – ehe die Army es sich versieht, muss sie das Fort aufgeben und Hals über Kopf in die nächste Kleinstadt fliehen. Frank und Carrie setzen sich, weil man ihnen und ihren fachkundigen Ausführungen lamettaträgerseitig nicht lauschen mag, unerlaubt ab und entdecken mit Hilfe eines alten Indianers, der wenig später zum Opfer der sich unterirdisch ausbreitenden Wurzeltentakel wird, eine alte Filmrolle, der zweierlei zu entnehmen ist: erstens ist der Kadaver im Tank der abtrünnige russische Wissenschaftler Dr. Tarasov und Franks leiblicher Vater und zweitens bastelte der an einer ultimativen Biowaffe – im Zuge seiner Experimente verwandelte er sich *selbst* in eine solche, einen tödlichen Organismus, der sprichwörtlich durch nichts aufzuhalten sind, Elektrizität, Licht, Explosion, Atombomben, aus allen diesen Dingen bezieht der Organismus seine Energie. Claire hat eine Idee – da Frank gezeugt wurde, bevor Tarasov sich in die Killerwurzel verwandelte, sollte er gegen dessen Infektion immun sein (???). Damit sollte sich etwas anfangen lassen, nur gilt Carrie als fahnenflüchtig, weswegen ihr von den Verantwortungs- und Bedenkenträgern schon mal aus Prinzip keiner zuhört, und außerdem sind die Atombomber schon unterwegs…

Inhalt

Sag keiner, ich wäre nicht leicht zu beeinflussen. Als ich vor ein paar Wochen den trostlosen Heuler Das Monster aus der Tiefe besprach, stieß ich in meinen Recherchen zum dortigen Drehbuchschreiberling Richard Jefferies auf „Living Hell“ als aktuelles Werk. Da sich der Plot nicht uninteressant anhörte und die Scheibe bei amazon grad billig wegging, schlug ich hart und gnadenlos zu. Ist ja nicht so, als hätte ich ungefähr trölfhundert ungesehene DVDs, da braucht man schon auf Verdacht noch mehr…

Aber egal. Bei „Living Hell“ handelt es sich mal wieder (seufz) um eine Produktion für den SciFiChannel bzw. SyFy, was mich zumindest als mehr oder minder regelmäßigen Kucker solcher Ware (die rotzen ja ungelogen einen Heuler pro Woche raus) die Erwartungen gleich mal ein bis zwei Etagen tiefer hängen lässt. Immerhin wählte Jefferies für seinen Beitrag ein recht originelles Thema. Nein, nicht unbedingt die Biowaffe-goes-apeshit-Geschichte, die ist nun wirklich nicht neu, aber Gestalt und Ausprägung des „Monsters“ sind mal was anderes als die üblichen creature-on-the-loose- oder nature-strikes-back-Thriller, mit denen wir sonst vom US-Kabelsender behelligt werden.

In „Living Hell“ stecken tatsächlich einige gute Ideen – das „Monster“ an sich ist ziemlich interessant, diese halb-pflanzliche „Wesenheit“ mit ihren Wurzel-Tentakeln, die natürlich unweigerlich an Hentai-Motive erinnern (und, äh, erfreulicherweise vergessen die Macher auch nicht, eine Pseudo-Tentakelrapeszene einzubauen. Man weiß ja, was sich gehört), ist etwas, was man nicht alle Tage sieht, zumindest nicht im Semi-Mainstream, zu dem man Kabel-TV-Filme ja zählen muss. Mit dieser Idee stellen Jefferies & Co. nicht so viel an, wie unsereins mit seiner perversen Fantasie sich hätte ausdenken können, aber ich sagte ja schon – Kabel-TV, da gibt’s nun mal gewisse natürliche Grenzen…

Auch darüber hinaus hat „Living Hell“ einige gute Ansätze – der Umstand, dass die Armee selbst nicht weiß, was sie vor fünfzig Jahren so getrieben hat (die Konspirationsten halten ja schließlich alles für möglich), und natürlich der theoretisch große Kniff des Scripts, dass die ganze Katastrophe überhaupt erst durch den Helden ausgelöst wird: ohne sein Auftauchen und sein Krakeelen, dass das „Böse“ aus Gruft 12 nicht gestört werden darf, wäre nie etwas passiert, da das ganze Kellergewölbe mit Beton versiegelt worden wäre.

Gute Ansätze, wie gesagt, aber solche, aus denen das Script recht wenig entwickelt. Man kann noch vertreten, dass ein Regierungs-Vertuschungs-Subplot nicht gerade den Mt. Everest der Kreativität dargestellt hätte und demzufolge mit Fug und Recht gar nicht erst eingebaut wurde, aber aus dem zweiten Punkt sollte man schon zumindest ansatzweise ein moralisches Dilemma für den Helden stricken. Im Film wird das zwar kurz angesprochen, aber mit dem dramaturgischen Äquivalent eines Schulterzuckens abgehandelt. Statt dessen ergibt sich der Schlussakt, nachdem die Katze (also Franks Abstammung und seine völlig falsch verstandene Immunität – wie kann Frank aufgrund seiner Genetik gegen etwas immun sein, was sein Vater zum Zeitpunkt seiner Zeugung noch gar nicht in sich trug?) aus dem Sack gelassen wird, einer ziemlich plumpen Erlöserallegorie – Frank kann die Ableger des teuflischen Bio-Unkrauts vernichten, indem er entschlossen darauf blutet (das ist immerhin ein recht neues Gimmick, aber erstens eins, das dramaturgisch nicht sonderlich ergiebig und zweitens in seiner Symbolik halt nicht gerade subtil ist).

SPOILER Das große dramaturgische Problem allerdings ist, dass man dadurch, Frank quasi unverwundbar zu machen, für’s Finale keinen echten Druck aufbauen kann. Klar, es gibt noch die anfliegende Bomberstaffel, aber das ist irgendwie nicht das selbe wie ein Kampf auf Leben und Tod mit einem fiesen Monster (notgedrungen behilft sich Jefferies dabei, Carrie – von der reinen Logik her eher sinnfrei, aber wir könnten die Hauptdarstellerin ja nicht einfach ausblenden – in den Showdown zu packen, damit das Killergemüse wenigstens irgendwas halbwegs erfolgversprechend begrabbeln kann (und es beinhaltet ein recht einprägsames visual – Frank, der eine halbnackte Carrie großflächig mit seinem Blut – als Schutz vor dem Monster – einschmiert. Das ist dann auch die offizielle „unrated“ Tittenszene, nehme ich an). Es ist jedoch einfach so, dass ein paar Zwischenschnitte auf stock-footage-Kampfjets nicht automatisch ein spannungsgeladenes Finale gewährleisten, wenn die eigentliche Hauptstory per definition (weil Held=unbesiegbar, aber weder Rambo noch John Matrix) keinen richtigen Thrill aufbauen kann. SPOILERENDE

Was nicht so erfreut, ist die Klischeedarstellung der bösen Militärs, die natürlich *nie* auf Sachargumente eingehen würden, aber, in Form von Colonel Maitland, ihre Befehle prompt vergessen und zu Fans der Helden werden, sobald einer ihrer Untergebenen von einer Wunderheilung erzählt (der gute Sgt. Teegarden wird von Frank vor den Tentakeln gerettet und bindet das fünf Minuten vor Toresschluss dem bis dahin fiesen Maitland ans Knie) und der Klischee-weise-Indianer (der zum Dank dafür, dass er die Helden zu wichtigen Informationen führt, natürlich prompt von den Killerwurzeln entleibt wird. So *weise* können diese ganzen Filmindianer nicht sein, sonst würden sie ab und zu auch mal überleben). Ganz grundsätzlich wäre noch zu bemängeln, dass der Streifen ohne „likable“ Charaktere auskommt. Weder der hysterische Frank noch die zickige Carrie wachsen einem im Filmverlauf so richtig ans Herz (der einzige Charakter, der seine Rübe halbwegs richtig angeschraubt zu haben scheint, Carries Göttergatte Glenn, erleidet bereits im ersten Akt den Heldentod, begünstigt dadurch, dass er’s als Rolli-Insasse nicht so mit dem Leiternhochklettern hat), Maitland ist eh der merkbefreite Kommisskopp, so ein richtig guter Grund, warum ich diesen Gestalten die Daumen drücken soll (abgesehen halt mal davon, dass, wenn sie keinen Erfolg haben, vermutlich die ganze Menschheit im Eimer ist. Aber ob das SO schlecht wäre, darüber kann man ja auch wieder diskutieren…), will mir nicht einfallen.

Zumindest gibt sich Jefferies alle Mühe, den Streifen recht flott zu inszenieren – der erste Akt erledigt gar keinen schlechten Job hinsichtlich der Etablierung eines zünftigen Mysterys, der Mittelakt findet passabel die Waage zwischen notwendiger Exposition und unter den Einschränkungen eines vermutlich eher kargen Budgets solider Action und selbst der Schlussakt hält trotz seiner erwähnten Schwierigkeiten im Bezug auf die Spannungserzeugung den Zuschauer durch die unfreiwillig komische Erlösersymbolik, den notdürftig durch die Atombomber postulierten zeitlichen Druck und theoretisch nicht gänzlich unatmosphärischem Gekrauche durch schleimige, finstere Korridore einigermaßen bei der Stange (auch wenn da noch ein ziemlich doofer BUH-Moment eingebaut wird, in dem Carrie – ziemlich unlogischerweise, denn derartige Verhaltensweisen hatte man dem „Monster“ bis dato nicht angedichtet – ihren dahingeschiedenen Männe in einer Art „Fruchtblase“ findet). Ich bin nicht ganz sicher, ob’s wirklich nötig war, den ganzen Schmonz tatsächlich aufwendig in 2.35:1-Scope zu drehen (aber dadurch sieht’s zumindest aus wie FILM – 1.78/1.85:1 ist ja heutzutage 16:9 sei dank typisches TV-Ratio), Kameramann Eric Leach (der hauptamtlich bei größeren Produktionen wie Death Race, „Jonah Hex“ oder dem „Nightmare on Elm Street“-Remake als Kamera-Operator oder second-unit-DOP tätig ist) lässt wenig anbrennen, zieht sogar gelegentlich ganz guten Nutzen aus dem Widescreen-Format – über weite Strecken sieht „Living Hell“ tatsächlich eine Nummer größer, aufwendiger, *filmischer* aus als der typische SciFi-Channel-Schmodder, auch wenn das Budget nicht diese ganz großflächigen Zerstörungs-Orgien zulässt, die man sich wünschen könnte (die Schlacht um das Army-Fort wird überwiegend so geregelt, dass wir die Soldaten ballern sehen, ohne dass man uns zeigt, *worauf* eigentlich. Hält einerseits das Mystery noch ein paar Minuten länger aufrecht, spart andererseits natürlich Geld, weil man sich beim Animieren aufwendiger Effektsequenzen zurückhalten kann).

Die Effekte selbst sind eine „mixed bag“. Verantwortet von Robert Kurtzman, der nach der Trennung von seinen einstigen KNB-Kumpels Nicotero und Berger kleinere Brötchen backen muss (während NB ja noch dicke im Geschäft sind, verdingt sich Kurtzman in B-Movies wie diesem, um seine eigenen, noch kleineren Ultra-B-Movies wie The Rage zu finanzieren), bedient sich „Living Hell“ einer Kombination aus mittelprächtig bis ultraschwacher CGI und technisch zwar annehmbaren, aber irgendwie… lasch wirkenden praktischen FX. Das ist manchmal ganz patent (wenn die unterirdisch vorankrauchenden Ranken Straßenzüge „aufbrechen“), manchmal heiterkeitsfördernd (wenn Frank per Handauflegen grüne Gummischläuche besänftigt) und manchmal schlicht und ergreifend selbst für SciFi-Verhältnisse untragbar schlecht (im Finale werden Frank und Carrie z.B. abenteuerlich übel auf einen komplett computererzeugten Hintergrund aufkopiert. „Greenscreen“-Arbeit kann man das nicht mehr nennen, das muss irgendwer mit Adobe auf’m Heim-PC hingefummelt haben. Leider hatte ich nicht ausreichend Zeit, um von der Szene einen exemplarischen Screenshot zu ziehen. Vertraut mir einfach). Sonderlich „hart“ ist „Living Hell“ nicht – die brutalsten Szene ist noch der mütterliche Mord/Selbstmord, den Frank per Alptraum gleich zu Beginn durchleidet (und per eher minderwertiger CGI gelöst wird), und für solche Dinge empfängliche Gemüter (wie moi) können sich ein wenig über unter der Haut ihrer Opfer rankende Wurzeltentakel gruseln (das ist so’n Ding, das zieht bei mir fast immer), aber wirklich groben Splatter gibt’s kaum.

Der Score von Terence Jay (Green Street Hooligans) ist eher vergessenwürdig.

Die schauspielerischen Leistungen ziehen die bewusste Wurst auch nicht vom Teller – man mag darüber philosophieren, ob die Charaktere so „unlikeable“ sind, weil die Darsteller nix taugen, oder ob die Darsteller schwach rüberkommen, weil die Charaktere doof geschrieben sind. Johnathon Schaech (ich LIEBE es, dass Amis einfach nicht buchstabieren können…), bekannt und beliebt aus „Road House 2“, „8mm 2“, „That Thing You Do!“ oder jüngst „Quarantäne“) wirkt hölzern, steif, bringt die Emotionalität seiner Figur (die ja aber eigentlich seine gesamte Motivation ausmachen sollte) nie auf den Punkt. Mir ist klar, dass man an einen SciFi-Movie nicht unbedingt sein darstellerisches Herzblut eimerweise vergießt, aber man könnte sich schon ein wenig Mühe geben. Gilt auch für Erica Leerhsen („The Texas Chainsaw Massacre“, „Wrong Turn 2“, „Book of Shadows: Blair Witch 2“), die ungefähr die zweitgrößte Fehlbesetzung von „eye candy als Wissenschaftlerin“ nach Tara Reid in Alone in the Dark sein dürfte (zudem noch recht nervig synchronisiert wird) und eigentlich nur in ihrer blutbeschmierten kurzen Nacktszene Eindruck schindet, und den weniger ob ihrer schauspielerischen Qualitäten.

James McDaniel („NYPD Blue“, „Detroit 1-8-7“), Spezialist für Cops und Militärs, spult eine uninspirierte 08/15-Performance ab (was zu seinem uninspirierten 08/15-Charakter gut passt), Jason Wiles („Third Watch“, „Beverly Hills, 90210“) ist so etwas wie das maue thespische Highlight, wird aber auch noch vor Ende des ersten Aktes abserviert. Vic Chao, jüngst noch interracial love interest von Debbie Gibson in Mega Shark versus Giant Octopus, Dylan Kenin („Let Me In“, „Terminator: Die Erlösung“), Terence Jay, Charissa Allen („Sin City“), Judy Herrera („Postman“) und Rick Herod („Friday Night Lights“) komplettieren durchweg wenig eindrucksvoll die Reihen der Armee. Lew Alexander („Undead or Alive: A Zomedy“) nutzt seinen Auftritt als Will-Sampson-Imitatoren-Bewerbungsvideo.

Bildqualität: 3L bringt den Film in gutem anamorphen Widescreen (2.35:1), der Transfer ist auf der Höhe der Zeit, bietet guten Kontrast und sehr gute Schärfewerte (gerade die CGI-Effekte kommen durch die wirklich gute Bildqualität deutlich als eben solche erkennbar rüber. Fluch der Technik).

Tonqualität: Deutscher und englischer Ton in Dolby 5.1. Die deutsche Synchro ist etwas besser als die eines typischen Best-Entertainment-Releases, aber immer noch nicht wirklich lebhaft, stellenweise sprechertechnisch fehlbesetzt und mit einer sehr rätselhaften Grundsatzentscheidung (Judy Ferrera wird seltsamerweise ein amerienglischer Akzent aufoktroyiert, was in keiner denkbaren Paralleldimension Sinn macht, zumal sie auf der O-Ton-Spur auch völlig akzentfrei spricht, also nicht etwa irgendein originaler Dialekt durch einen anderen ersetzt worden wäre). Der O-Ton ist daher zu präferieren. Rein von der Klangqualität kann das alles jedoch durchaus überzeugen.

Extras: Trailer, Bildergalerie und Trailershow.

Fazit: „Living Hell“ ist beinahe ein positiver Ausreißer im Ouevre der zumeist höchst durchschnittlichen bis abenteuerlich üblen SciFi/SyFy-Eigenproduktion. Er hat eine vielversprechende Grundidee (zumindest eine vielversprechendere als die üblichen monster-of-the-week-Filmchen aus dem Hause) und auch in der Folge noch den ein oder anderen patenten Einfall, die beinahe über Klischeefiguren und arg wechselhafte FX-Qualität hinwegtäuschen könnte, doch die verbesserungsfähigen darstellerischen Leistungen, der plump-symbolische Schlussakt, das fehlende „Drama“ und die wirklich üble CGI-Arbeit für die „GROSSEN“ FX-Shots ziehen den Film dann doch wieder auf das „naja, kann man sehen, muss man aber nicht“-Niveau herunter, mit dem man sich als regelmäßiger Kucker von SciFis Sendeplatzbesetzern schon längst hat anfreunden müssen. Schade, da war mehr drin.

2/5

(c) 2010 Dr. Acula