- Deutscher Titel: Last of the Living

- Original-Titel: Last of the Living

- Regie: Logan McMillan

- Land: Neuseeland

- Jahr: 2008

- Darsteller:

Morgan Williams (Morgan), Ashleigh Southam (Ash), Robert Faith (Johnny), Emily Paddon-Brown (Stef), Mark Hadlow (Stefs Vater)

Vorwort

Ein Virus hat praktisch die gesamte Menschheit in schlurfende, bissige und hirnschlürfende Zombies verwandelt. In Neuseeland vertreiben sich Morgan, Frauenaufreißer und Möchtegernschauspieler, Ash, bebrillter Computernerd, und Johnny, selbst ernannter Rock’n’Roller, die Zeit damit, Supermärkte zu plündern, Filme zu kucken und Zombies, die sich leichtsinnigerweise in ihren Weg stellen, in Grund und Boden zu prügeln. Einerseits ganz lustig, aber andererseits – nicht zuletzt wegen der Abwesenheit weiblicher Spielkameradinnen – doch wieder ziemlich langweilig, weswegen die postapokalyptische Slacker-WG munter von Haus zu Haus zieht. Bei einem dieser Umzüge passieren die Freunde in ihrer aufgemotzten Karre eine Kirche, um der sich Zombies scharen. Sie vermuten richtigerweise, dass sich Überlebende im Gotteshaus verbarrikadiert haben und schreiten, hauptsächlich in der Hoffnung, mindestens einen nicht-untoten Satz Brüste aufzutreiben, zur Rettung. Tatsächlich haben sich die junge, attraktive Wissenschaftlerin Stef und ihr Vater in der Kirche verschanzt. Noch während Morgan & Co. mit Stef ausdiskutieren, ob ihr Dad möglicherweise von einem Zombie gebissen wurde, erledigt sich die Frage, weil ein vorwitziger Priester-Zombie beherzt seine Zähne in des Alten Arm schlägt. Im Verlauf der Kampfhandlungen stapft Morgan unwissenderweise auf eine Phiole, die nicht weniger als die Rettung der Menschheit bedeuten könnte. Stef & Paps ist es nämlich gelungen, Blutproben der Untoten zu nehmen und aus diesen könnten Wissenschaftler, die sich auf Stewart Island (einer vergleichsweise unberührte Insel südlich der Südinsel Neuseelands) eingemottet haben, ein Serum stricken, das die Infizierten wieder in normale Menschen verwandeln kann. Stef hält es für die Bürgerpflicht der drei Slacker, ihr bei der Gewinnung neuer Blutproben zu assistieren. Morgen und Ash, die sich beide Hoffnungen machen, bei Stef zu landen, willigen libidogesteuert ein, Johnny bleibt nichts anderes übrig, als sich anzuschließen. In Stefs Labor im „Neuseeländischen Virus-Kontroll-Center“ gelingt die Operation (Blutspender gibt’s ja auch massenhaft, auch wenn sie nicht sonderlich kooperativ sind), aber ein Stromausfall zur Unzeit sorgt für Ungemach. Ash und Morgan übernehmen das Anwerfen des Notstromgenerators (und machen sich dabei klar, dass sie sich eigentlich überhaupt nicht leiden können und nach überstandener Krise getrennte Wege gehen wollen), Johnny opfert sich, da vom wilden Affen, äh, Zombie gebissen, als fluchtdeckendes Ablenkungsmanöver. Doch die angedachte Flugreise nach Stewart Island gestaltet sich schwierig, da auf dem Weg zum Flugplatz Stef, einzige greifbare Pilotin, ebenfalls einen Zombie-Biss abbekommt…

Inhalt

Es ist soweit. Zumindest auf DVD-Covern und dem dortigen Blurb mit den technischen Daten wie Laufzeit, Tonformat etc. ist „Zombie-Komödie“ jetzt offizielles Genre. Wenn Romero das mal gewusst hätte… Ich hab ja schon des Öfteren angemerkt, dass ich den Zombiefilm-Markt mittlerweile für heftigst erschöpft halte (srsly, es GIBT noch ein paar andere Horror-Geschichten, die man verfilmen könnte, müssen ja nicht gleich „sparklin‘ vampires“ wie in „Twilight“ sein). Nun hört bekanntlich keine alte Sau auf mich, schon gar nicht ambitionierte Jungfilmemacher, die in Ecken der Welt zuhause sind, in denen badmovies.de und die unumstößlichen Wahrheiten, die von mir verbreitet werden, keine tägliche Pflichtlektüre sind. So z.B. in Neuseeland ein gewisser Logan McMillan, der bis dato einige Musikvideos gedreht hatte, sich nun aber berufen fühlte, der Welt in Personalunion als Autor, Editor und Regisseur seine eigene low-budget-Zombie-Comedy vorzustellen.

Zombie-Komödie? Neuseeland? Da war doch was… interessanterweise vermeidet der Verleih jeglichen Bezug zu Peter Jackson und „Braindead“; schon verwunderlich, wenn man weiß, welche Klimmzüge Verleiher gerne nehmen, um irgendwelche Vergleiche zu angesagten Werken anzustrengen, aber wenigstens ehrlich. Denn wenn’s einen Film gibt, mit dem man „Last of the Living“ vergleichen kann, ist das nicht Jacksons Splatterfarce, sondern natürlich Shaun of the Dead. Hier wie dort sind unsere Protagonisten keine sonderlich heroischen Gestalten, sondern antriebslose Loser, die lieber an der Playstation zocken oder ’ne DVD einlegen, wenn nebenan die Apokalypse ausbricht (hmm… sollte ich mir Gedanken machen?) – wobei Morgan und seine Kumpels noch einen Zacken unmotivierter sind als Shaun & Co.; wo Shaun wenigstens auf seine unbeholfene und überforderte Art versucht, im Angesicht der Zombie-Plage das Richtige für sich und seine Freunde zu tun, sind Morgan, Johnny und Ash damit zufrieden, von Haus zu Haus zu ziehen, regelmäßig Supermärkte und Plattenläden zu plündern und die Zombies, die ihnen dabei über den Weg laufen, platt zu machen, sie haben keine Motivation, die über die Erhaltung ihres status quo hinausgeht, aber – andererseits können sie nicht ganz unfähig sein, wenn sie sechs Monate lang überlebt haben. Dass sie sich genötigt sehen, Stef zu helfen, entspringt dann auch nicht dem unbedingten Willen, zur Rettung der Menschheit beizutragen, sondern eher dem Umstand, dass es ziemlich doof ist, dem einzigen greifbaren nicht halb verwesten, gehirnhungrigen Frauenzimmer einen Gefallen abzuschlagen, wenn man(n) irgendwann wieder zum Stich kommen will. Es ist schlichtes Imponiergehabe, vor allem von Seiten Morgans, der sich in den Kopf gesetzt hat, Stef beweisen zu müssen, „selbstlos“ zu sein (eben in der Hoffnung, Stef würde sich dann auf ein Date einlassen) – aber gut, so manch klassisches Heldentum entsprang grundsätzlich nur dem Wunsch, irgendeinem attraktiven Weib in den Schlüpfer steigen zu dürfen.

Großartige Charakterisierungs-Meisterwerke sind nicht zu erwarten – lustigerweise ist es gerade die eindimensionalste Figur (Johnny, für den das Zombie-Asskicken eine wahre Freude ist), dessen großer Charaktermoment (als er, SPOILER VORAUS, vom wilden Zombie gebissen und sich darüber völlig im Klaren, was das bedeutet, Stef ein Demo-Tape in die Hand drückt, auf dass sie es nach Wiederherstellung von allgemeiner Ordnung und Zivilisation einem Plattenlabel zuführt) am besten funktioniert (leider wird die Wirksamkeit dadurch beeinträchtigt, dass er in der Folge einen lächerlichen Move aus seiner kurzen und erfolglosen Amateurboxerkarriere an Zombies ausprobiert) und für einen Moment genuine Emotion in den Film bringt – etwas, was „Shaun“ sich im Minutentakt locker aus dem Handgelenk schüttelte und den Streifen eben über ein plumpes „lustiges mit Zombies“ hinaushob. Morgan und Ash (deren Beziehung mir nicht ganz klar ist – der Film scheint zu implizieren, dass die beiden Jungs Brüder sind [Johnny haben sie erst später aufgegabelt], aber so richtig ausgesprochen wird das nicht) bedienen eher schmerzhafte Klischees (denn wann und wo kann man sich besser darüber streiten, immer auf die gleichen Frauen scharf gewesen zu sein bzw. darüber, dass Morgan für seine one-night-stands immer die Miezen abschleppte, für die Ash sich ernstlich interessierte, als in einem von Zombies belagerten Heizungskeller, der jeden Moment von den Untoten überrannt werden wird?). Obwohl – auch Morgan und Ash haben einen zumindest witzigen Moment, als Morgan über seine prä-apokalyptischen schauspielerischen Ambitionen philosophiert und mit einem Seitenblick auf den auf seinem Laptop herumhackenden Ash meint, dass das ja immerhin besser wäre als Zahlen hin- und herzuschieben und Ash verblüfft antwortet: „Ich dachte, du mochtest deinen Job!“ Stef ist diejenige, die mit Ratio und gewisser Härte den Laden beisammen halten muss und zu ihrem eigenen Leidwesen auf die Unterstützung dreier ihrer Ansicht nach unzuverlässige Idioten angewiesen ist.

Immerhin erlaubt die Beschränkung auf eine Handvoll Protagonisten und vergleichsweise rudimentäre Charaktere es McMillan, eine speziell im Low-Budget-/Indie-/Semi-Amateurbereich richtiggehend stringente Geschichte zu erzählen. „Last of the Living“ zerfällt nicht (völlig) in einzelne Episoden, sondern verfolgt eine nachvollziehbare durchgängige Handlung (zumindest ab Minute 20 etwa, wenn Morgan und die Seinen auf Stef treffen). Allerdings ist der McGuffin ziemlich schwach – kann es *so* schwer sein, eine Blutprobe von einem Zombie zu nehmen (die hier größtenteils der Romero-Schlurfschule angehören, wobei’s aber auch ein paar rennende Untote gibt) und wird das Geheimlabor, von dem Stef schwafelt und in dem die letzten Wissenschaftler der Welt an einer Heilung für die Zombieseuche basteln, nicht zumindest eine simple Zentrifuge haben (das ist nämlich der Grund, warum Stef nach der unabsichtlichen Zerstörung der Probe durch Morgan zurück ins Krankenhaus und ihr dortiges Labor muss – die entnommene Blutprobe bedarf nämlich der Behandlung in einer solchen, bevor sie tauglich für-was-auch-immer ist -, was dort dann für den notwendigen „Druck“ sorgt, weil unsere Helden sich im Hospital gegen die Zombies verschanzen müssen)? Es ist dann nicht gänzlich unüberraschend auch gerade dieser Mittelpart im Krankenhaus, in dem der Film quasi völlig zum Stillstand kommt. Ich anerkenne durchaus das Bemühen McMillans, in dieser Phase character development zu betreiben und speziell den Slackern (Stef bleibt dabei ziemlich außen vor – ihre „große Charakterszene“ erfolgt noch in der Kirche mit ihrem gebissenen Vater und ist, bei allem Verständnis dafür, dass wir uns in einer Komödie mit beabsichtigten Übertreibungen, was Klischees und grobschlächtige Charakterzeichnungen angeht, fremdschämgeeignet) etwas mehr Tiefgang zu verleihen, nur funktioniert’s halt nicht wirklich. Auffällig ist auch eine sehr fragwürdige Script-Entscheidung, für einen lausigen Throwaway-Gag über ’ne halbe Stunde später zwei Figuren vorzustellen (Vater und Sohn Tankwart), als ob sie noch mal wichtig werden würden, die aber, als unsere Helden auf sie treffen, längst off-screen zombiefiziert worden sind und völlig nebensächlich abserviert werden. Was soll das?

Der Schlussakt zieht dann in Sachen Tempo und Action wieder deutlich an und bedient sich auch eines besseren Kniffs für die notwendige Spannung – dadurch, dass Stef als einzige Pilotin gebissen wird und innerhalb einer Stunde zum Zombie werden wird, entsteht die Brisanz, der Druck auf die Charaktere. EXTREME SPOILER McMillan schafft es hier, mich wirklich zu überraschen, denn wider Erwarten wird Stef *tatsächlich* noch während des Fluges zur Untoten (was dann natürlich dazu führt, dass Computerspielfreak Ash die Kiste landen muss), und bringt wirklich ein Image, das ich in der Form noch nicht gesehen habe (es gelingt Morgan – wenn sich der Film auch sicherheitshalber davor zurückschreckt zu zeigen, WIE ihm das gelingt, Stef einen Fallschirm anzulegen und sie aus dem Flugzeug zu werfen) – eine Untote, die an einem Fallschirm hängt und sich sichtlich keinen Reim darauf machen kann, was gerade mit ihr passiert… Weniger überraschend, aber aus Ausgleich dafür wenigstens auch nicht sonderlich gewinnbringend, weiß McMillan nicht, wann er aufhören muss und krampft sich ein Unhappy End ab – Stewart Island ist bereits von den Wissenschaftlern aufgegeben worden und von Zombies bevölkert, Morgan wird gebissen, zum Zombie und attackiert Ash, der letztlich zwar überlebt, aber irgendwo auf dem Ozean in einem kleinen Ruderboot ohne Hoffnung auf Rettung vor sich hin eiert. SPOILERENDE

Dieses Ende passt ein wenig dazu, dass der Streifen trotz der eindeutigen Positionierung als Komödie sich nicht ganz einig darüber zu sein scheint, wie „lustig“ er sein will. Da haben wir auf der einen Seite in der schön erwähnten Szene, in der Morgan über seine Schauspielerei redet, eine Zeile, in der Morgan mit deutlichem Augenzwinkern „Ich bin ein guter Schauspieler“ sagt (was der entsprechende Schauspieler selbstredend, und das wird er selbst zugeben, nicht ist) und damit verdeutlicht, dass der Film selbst bzw. seine Charaktere „on the joke“ sind, und sogar ein kurzes Abgleiten in Furz-Gags (was ich bekanntlich überhaupt nicht leiden mag), auf der anderen Seite aber viele verhältnismäßig „ernste“ Szenen – fast so, als hätte McMillan meine Theorie verinnerlicht, wonach praktisch alle guten „Horror-Komödien“ grundsätzlich „ernste“ Geschichten erzählen und sie dann humoresk aufpäppeln (vgl. „Tanz der Vampire“ oder eben „Shaun“), wohingegen alle umgekehrt entwickelten Stoffe (in denen sich das Humorpotential also nicht aus der ernsthaften Geschichte entwickelt) gerne mal scheitern (Ausnahmen wie „Dance of the Dead“ oder „Jack Brooks: Monster Slayer“, zwei letztjährige FFF-Streifen, die es über weite Strecken schaffen, primär Comedy zu sein, bestätigen eher die Regel), aber dieser Tanz auf der Rasierklinge zwischen halbwegs intelligenter Komödie und wirkungsvollem Horror ist ein ausgesprochen diffiziler, der ausgesprochen gute Autoren benötigt. „Last of the Living“ ist die Ambition, sich in die Tradition dieser „seriösen“ Horrorkomödien zu stellen, durchaus anzusehen, aber mit der Ausführung haperts. Die Gagdichte ist nicht sonderlich hoch und verrennt sich ab und an auch mal in eine Sackgasse (es war sicherlich nicht nötig, für einen nicht sonderlich überragenden Gag um ein Bikini-Workout-Video, das Ash sich ansieht, extra ein paar Minuten dieses Workout-Videos zu drehen; außerdem nerven mit fortschreitender Laufzeit Morgans Schwulen-Witze in Richtung Ashs, der als bebrillter Computernerd nun auch nicht gerade großartigen Anlass für Gay-Jokes bietet [außer natürlich man hält es prinzipiell für „schwul“ im Sinne einer Abwertung, dass Ash sich für Ausflüge ins Zombieland sicherheitshalber einen Hockey-Torwarthelm und Ellbogen- und Knieschützer anlegt, um angreifbare Hautfläche zu minimieren]).

„Last of the Living“ ist, wie auch schon erwähnt, eine preiswert gedrehte Angelegenheit – ich denke, wir reden hier über die 50.000-Dollar-Preisklasse. Dafür schlägt sich der Streifen formal ziemlich achtbar: die Apokalypse selbst wird über einige stock-footage-Nachrichtenbilder von Demonstrationen, Polizei- und Militäraktionen u.ä. mit aufgesetztem voiceover im Vorspann abgehakt. Im Film selbst bemüht sich McMillan (laut Zusatzmaterial durchaus gewollt) an „28 Days Later“ zu orientieren – menschenleere Straßen, vereinsamte Städte. Durchaus auch immer noch ein eindrucksvolles Stilmittel, allerdings mit den Möglichkeiten eines Independent-Projekts schwierig zu realisieren. McMillan und sein Team konnten schwerlich ganze Straßenzüge absperren und die für ihre Bedürfnisse herrichten – im guten, alten Guerilla-Stil behalf man sich damit, Sonntag früh zu nachtschlafender Zeit zu drehen (on location in Christchurch, lediglich die durchaus gelungene opening scene wurde von McMillan in Wellington am Weihnachtsmorgen mit der Handkamera gedreht) – für eine Szene, die allerdings durch den Rost des Endschnitts fiel, war der Regisseur aber tatsächlich frech genug, ohne Erlaubnis eine öffentliche Straße zu sperren (es war vergebene Liebesmüh, weil das Script an dieser Stelle einen explodierenden Van verlangte und McMillan der Knopf aufging, dass es höchstwahrscheinlich seitens der Behörden nur für eingeschränkt lustig gehalten würde, wenn er auf offener Straße und ohne jegliche Drehgenehmigung ein Auto in die Luft jagt. Die Szene wurde dann durch den Kampf in der Kirche ersetzt). Das Manko dieser Vorgehensweise ist freilich, dass die verlassenen Städte dafür, dass angeblich sechs Monate seit der Apokalypse vergangen sind, viel zu aufgeräumt, zu sauber aussehen – kein Müll auf der Straße, keine Autowracks, alles ist neat, ordentlich, wie es sich für eine neuseeländische Hauptstraße zur Weihnachtszeit gehört, was die suspension of disbelief arg strapaziert.

Ein ausgesprochenes Lob verdient sich Kameramann Kirk Pflaum, dem viele interessante und/oder originelle Einstellungen gelingen und der geschickt das alte Low-Budget-/Indie-Problem der statischen Kameraführung vermeidet. Ein spezieller 35-mm-„Simulator“ soll den typischen shot-on-video-Look vermeiden, was grundsätzlich auch funktioniert, allerdings wirken etliche Szenen überbelichtet oder generell zu hell, was wohl dem vergleichsweise preiswerten Equipment geschuldet sein dürfte. Aber Pflaum deutet jedenfalls Talent an.

Überwältigende Production Values kann sich der Streifen natürlich nicht leisten – ein paar wenige solide gewerkelte Pyroeffekte müssen ausreichen, ansonsten muss sich McMillan darauf beschränken, aus seinen Locations das Maximale unter schwierigen Bedingungen herauszuholen. Teilweise gelingt’s (z.B. in der obligatorischen Supermarkt-Sequenz), machmal weniger (in der generell schleppenden Krankenhaus-Sequenz). Es fällt McMillan jedoch schwer, das richtige Gleichgewicht zwischen temporeichem Handlungsfortgang, versuchter Charakterentwicklung und dem Ansinnen, die ganze Chose auch noch lustig zu gestalten, zu finden. Wie schon mehrfach erwähnt, leidet der Film vor allem unter seinem lahmen Mittelakt; zwar kommt der Streifen im Finale wieder in die Puschen, allerdings besteht die Gefahr, dass ungeduldigere Zuschauer bis dahin das Handtuch schon geworfen haben könnten.

Zumal der Streifen trotz einer 18er-Freigabe (die ich für maßlos übertrieben halte) mit blutigen Schmoddereien geizt. Gore- oder Splattereffekte bietet „Last of the Living“ kaum bis keine. Die gröbsten Sauereien passieren oft und gern rein zufällig außerhalb des sichtbaren Bildausschnitts, hinter irgendwelchen undurchsichtigen Hindernissen oder im wilden Zombierudel – wenn’s jemals einen Zombiefilm gegeben hat, der problemlos ab 16 freigegeben hätte werden können, ist’s dieser hier. Das Höchste der Gefühle ist neben ein paar Blutspritzern direkt auf’s Kameraobjektiv und mittelprächtig bis schwachen Zombie-Masken (die meisten Zombies müssen sich mit leicht gegerbter Gesichtshaut begnügen, die wenigen „voll verwest“-Masken sind dann auch die technisch armseligsten; übrigens fällt auf, dass Neuseeland, wenn wir nach den hier vertretenen Zombies gehen, ungefähr zu 85 % von Metal-Shirts tragenden Headbangern maximal Anfang 20 bewohnt sind. Speziell Neurosis scheinen dort viele Fans zu haben – oder der selbe Kerl spielt 20 Zombies…) ein ausgerupftes (und in keiner Sekunde anders als bestenfalls eine bemalte Murmel aussehendes) „Auge“.

Keine Einwände habe ich gegen den fetzigen Soundtrack, der sich aus Alternative Rock bis hin zu ravig angehauchten Klängen zusammensetzt (das ist zugegebenermaßen trendy, aber eben auch durchaus passend). Herausragend gefeatured wird die neuseeländische Kapelle „The Frank Woo“, die nicht nur im Film referiert wird, sondern den catchy Titelsong auch noch in Persona im Nachspann vorträllern darf.

Die Schauspielerei ist – trotz aller Begeisterung des Regisseurs im Zusatzmaterial – größtenteils nicht wirklich der Rede Wert. Die meisten Aktiven haben nur wenig Schauspielerfahrung. Voll überzeugen kann mich nur Robert Faith als Johnny, nicht zufälligerweise der Darsteller mit der meisten Erfahrung. Ashleigh Southam und Emily Paddon-Brown sind für Indie-Horror-Verhältnisse tragbar, der Schwachpunkt ist leider ausgerechnet Morgan Williams, der nicht mal für einen notorischen Loser die nötige Ausstrahlung bzw. Anti-Ausstrahlung mitbringt. Ich weiß, es ist unfair, aber wenn man das mal mit Simon Pegg vergleicht… (/me slaps myself). Es ist zusammenfassend keine hohe Schauspielschule, andererseits, wenn man an Kram wie Halloween Party oder Hellbound – Book of the Dead denkt, schon wieder oscarreif…

Bildqualität: Ascot präsentiert den Streifen in anamorphem 1.85:1-Widescreen, das unter den ungünstigen Herstellungsbedingungen doch leidet. Zwar ist der Transfer der Aktualität des Films angemessen störungs- und verschmutzungsfrei, die bestenfalls mittelprächtigen Schärfewerte und der speziell in hellen Szenen schwache Kontrast dürften hauptsächlich dem Ausgangsmaterial geschuldet sein und sind daher nicht ernstlich der DVD-Umsetzung anzulasten. Wer allerdings hier High-End-Qualität erwartet, sollte dann doch andere Filme kaufen…

Tonqualität: Deutscher und englischer O-Ton wird in Dolby 5.1 geboten, wobei ich den neuseeländischen Originalton wieder einmal allein wegen des lustigen Akzents vorziehe (im Gegensatz zum australischen Idiom verwandeln die Neuseeländer die englische Sprache nicht in ein vollständig unverständliches Genuschel). Das Heimkino wird man mit der Tonspur nicht ausreizen, aber die Dialoge sind klar, die Musik kräftig und die Soundeffekte annehmbar.

Extras: Neben einem Schwung Videointerviews mit den Hauptdarstellern, Kameramann Pflaum und Regisseur McMillan von durchaus anständigem Informationswert gibt’s zwei deleted scenes (mit Video-Einführung von McMillan), darunter die oben erwähnte „Straßenszene“, sowie das ursprüngliche Ende, das mir ehrlich gesagt besser gefallen hätte (aber der Regisseur selbst hielt’s für „rubbish“ und er muss es ja wissen, er hat’s ja auch gedreht). Dazu kommt der Trailer und eine Trailershow. Für FSK-Flatschen-Verächter sei angemerkt, dass Ascot die Scheibe mit Wendecover ausliefert.

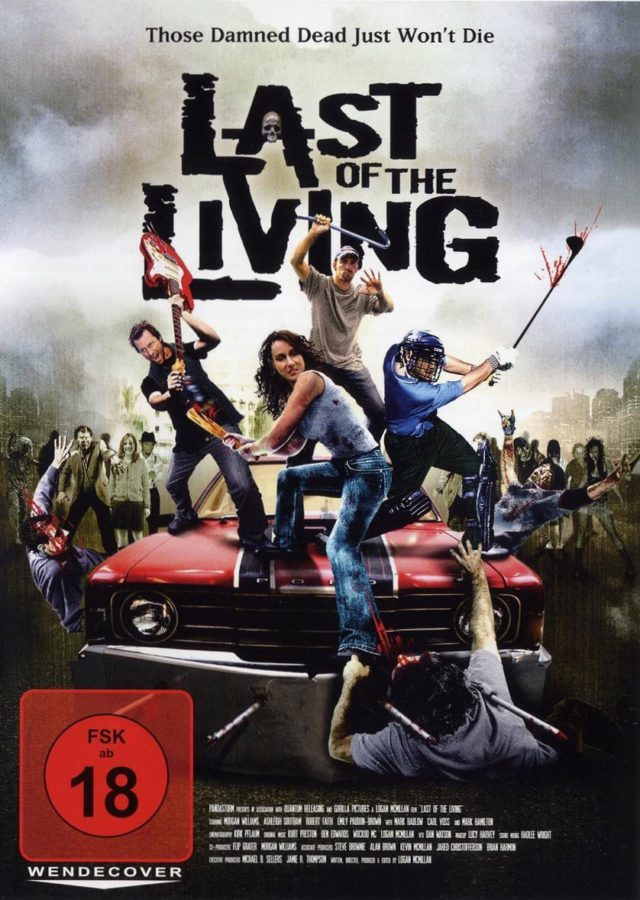

Fazit: Wenn ich einfach mal feststelle, dass das Coverartwork der Aspekt an „Last of the Living“ ist, der mich noch am meisten überzeugt hat, ist das nicht unbedingt nett, aber halbwegs akkurat. Der Film selbst ist, speziell wenn man ihn im Kontext anderer semi-professioneller Produktionen gleicher Couleur sieht, nicht wirklich schlecht, aber auch nicht sonderlich gut – er hat einige nette Ideen und kann vor allem mit seiner pfiffigen Kameraarbeit punkten, aber ihm fehlt trotz aller Ambition, nicht nur ein paar zusammenhanglose Episoden, sondern eine richtige Geschichte zu erzählen, die Substanz (was sich eben besonders im faden Mittelpart äußert). Als Horror-Komödie im Wortsinne kann der Streifen in keiner der beiden Disziplinen voll überzeugen – weder haut „Last of the Living“ genug Lacher raus, noch wird er aufgrund der im Bezug auf Splatter vergleichsweise zahmen Machart die Gorehounds überzeugen. „Last of the Living“ ist nicht offensiv nervend und lässt sich, wenn man den Krankenhaus-Part erträgt, noch halbwegs locker wegkucken, aber eine geeignete Ersatzdroge für „Shaun of the Dead“ sieht dann doch anders aus (aber immerhin ist’s deutlich besser als Dead Meat). Logan McMillan und besonderes Kameramann Kirk Pflaum sind keine talentlosen Nixblicker, aber wie für viele selbsternannte „auteurs“ des unabhängigen Horrorkinos gilt auch für McMillan: es ist kein Nachteil, wenn man sich eines fähigen Drehbuchautoren versichert.

2/5

(c) 2009 Dr. Acula