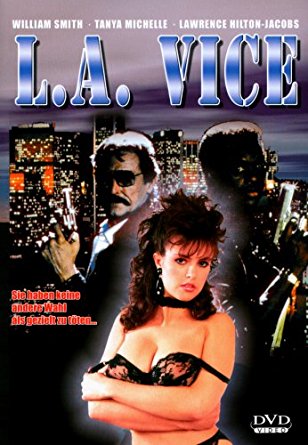

- Deutscher Titel: L.A. Vice

- Original-Titel: L.A. Vice

- Regie: Joseph Merhi

- Land: USA

- Jahr: 1989

- Darsteller:

Lawrence Hilton-Jacobs (Chance), William Smith (Wilkes), Joe Palese (Lucci), Jastereo Coviare (Bear)

Vorwort

Ein neuer Auftrag für Jon Chance, den härtesten Bullen von L.A. Die Tochter eines reichen Verlegers Johnson wurde (mitsamt ihres Verlobten, der aber niemanden wirklich interessiert) von einer Mafia-Gang entführt. Entgegen den Planungen des FBI wünscht der Vater der Gekidnappten, dass Chance die Geldübergabe durchführt. Chance mißtraut den föderalen Agenten und versucht seinen alten Chef, den pensionierten Captain Wilkes, als Back-up für die Operation zu rekrutieren. Man kann sich denken, wie DAS ausgeht. Selbstverständlich versauen die inkompetenten FBI-Agenten die Übergabe nach Strich und Faden, Wilkes, der sich nur auf das Unterfangen eingelassen hat, um vom Erlös (?) seine Hypothek abzuzahlen, beißt ins Gras, die Kohle ist weg und von der Entführten weit und breit nichts zu sehen. Als man den schwarzen Peter für die Katastrophe Chance zuschanzen will, schmeißt der den Büttel hin und kündigt. Die Gelegenheit zur zwingend erforderlichen Rache bietet sich schneller als erhofft, denn als Johnson schnallt, dass FBI und Polizei kollektiv versagen, heuert er die personifizierte Ein-Mann-Problemlösung privat an: Chance!

Inhalt

Und schon wieder ein steinalter Klopper aus der Kreidezeit von PM Entertainment. Nach dem (verblüffenden) kommerziellen Erfolg von „L.A. Heat“ (hierzulande auch als „C.O.P.S. – Die Bullen von L.A.“ erschienen) legten Pepin und Merhi blitzartig ein weiteres Abenteuer ihres schwarzen Superbullen Lawrence Hilton-Jacobs vor. Konsequenterweise ist „L.A. Vice“ genauso blöde, konfus, hirnlos und langweilig wie sein Vorgänger.

In der Tradition der meisten frühen PM-Hobel werden minimale Anflüge von Action durch endloses Dummschwatzen und ähnliche zeittotschlagende Eskapaden verbunden (besonders erschreckend ist in „L.A. Vice“ die gefühlte drei Stunden dauernde Sequenz, in der Chance seinen alten Captain überredet, ihm zur Seite zu stehen. Ein fähiger Autor und/oder Regisseur hätte diese Szene mühelos auf dreißig Sekunden geküzrt und erheblich mehr Wirkung damit erzielt). Gleichfalls krankt „L.A. Vice“ an der schlichten Unfähigkeit, die magere Geschichte (die ersichtlich weder neu, originell, innovativ oder nur halbwegs interessant ist) auch nur zu erzählen. Das, was mani n Ermangelung eines Worts „Plot“ nennen könnte, verabschiedet sich phasenweise komplett in den Hintergrund, statt dessen sehen wir Chance dabei zu, wie er Wilkes‘ „Knecht“ Bär, einen Indianer, ins wilde Stadtleben einführt (was natürlich Gelegenheit für einige unlustige Billigwitze bietet, wie den armen Native American sabbernd irgendwelchen Stripperinnen ins Höschen stieren zu lassen).

Das alles ist in bewährter Traditon denkbar langweilig (aber bemüht cool-in-dunklen-Neonfarben) inszeniert und ist ungefähr so spannend wie ein Damentennismatch Wimbledon, erste Runde. Mangels Masse kann Joseph Merhi keine Production Values aufbieten und eben auch keine Action zeigen. Was sich so „Action“ in diesem Film schimpft, sind einige langweilige, aber zumindest in der ungekürzten 18er-Fassung (die trotzdem einige mehr als holprige Schnitte aufweist, die aber wohl schon in der Originalfassung nicht besser aussahen) vergleichsweise blutige Shoot-outs. Den Rest des spärlichen Unterhaltungswerts meint der Streifen durch ein paar nackte Tatsachen der unspektakulären Sorte gewinnen zu müssen. Selten wirken 80 Minuten länger.

Was der Streifen vielleicht tatsächlich mal an Restbeständen von Atmosphäre gehabt haben könnte, wird durch die PM-typisch grausame Musik (allerdings hat Chance kein funkiges Titelthema wie der „Midnight Warrior“ oder „Shotgun“) und die vermutlich schlechteste deutsche Synchronisation, seit das Altersheim Brunsbüttel-Süd mit der Übersetzung von „Jenna Jamesons tausendundeins stöhnendste Orgasmen“ beauftragt wurde, mühelos erschossen. Das Synchronstudio insbesondere muss es sich zur Aufgabe gemacht haben, jeden Charakter mit dem möglichst unpassendsten deutschen Sprecher zu versehen, da kriegt man schon vom Zuhören Zahnstein.

Wo wir gerade bei „grausam“ waren – das trifft durchaus auf die schauspielerischen Leistungen ebenso zu. Wie Lawrence Hilton-Jacobs, dem es nach meiner unmaßgeblichen Meinung nun an so ziemlich JEDER Voraussetzung, einen zünftigen harten Action-Helden mimen zu können, fehlt, charisma- und präsenzfrei einen schwarzen Dirty Harry zu geben versucht, ist mit „ärmlich“ äußerst wohlwollend beschrieben. Auch William Smith, vielbeschäftigter PM- und B-Film-Akteur, kann trotz all seiner Routine nichts retten, zumal das Script ihn ja schon nach gut 20 Minuten in einen Leichensack befördert. Jastereo Coviare, der neben einigen kleineren Rollen in PM-Filmen zwischen 1989 und 1991 auch für einige der grausigen Soundtracks als Komponist verantwortlich zeichnet, ist als Indianer Bär sowas wie der comic relief-Charakter, der auf bewährten Stereotypen aufbaut, aber halt ganz grundsätzlich eben nicht lustig ist (mittlerweile dreht der Meister wohl als Regisseur und Kameramann Pornofilme. Karrieren gibt’s).

Bildqualität: Ehrensache, dass Best Entertainment einem Güllefilm auch einen Gülletransfer beschert. Der Vollbildtransfer ist matschig-verrauscht und auf der ziemlich soften Seite, frei von jeglicher Detail- oder Kantenschärfe, und ein gerüttelt Maß zu dunkel (was sich dank des ebenso mangelhaften Kontrasts in Nachtszenen, und davon gibt’s mal wieder einige, als nicht wirklich augenfreundlich erweist). Best hat’s zwar schon schlimmer hinbekommen, aber auch nur „durchschnittlich“ ist was anderes.

Tonqualität: Der einzig vorhandene deutsche 2.0-Dolbyton wird allein schon durch die bereits angesprochene traurige Qualität der Synchro an sich ruiniert. Aber als ob die unpassenden Stimmen, die unmotiviert daherbrabbeln, nicht schon schlimm genug wären, werden uns selbige auch noch in einem matschig-dumpfen Soundbrei vorgeführt, mit dem man vielleicht 1928 unkritische Konsumenten hätte beeindrducken können, aber ich habe über 20 Jahre alte Videocassetten, die trotz zehnfacher Überkopierung besser klingen.

Extras: Trailer auf „Der Smaragdwald“ und „The Fog“. Business as usual.

Fazit: Filme, die die Welt nicht braucht. PM Entertainment sollte sich zwar im Nachgang zu Werken wie diesem oder seinem Vorgängerfilm „L.A. Heat“ noch zum verlässlichen Lieferanten solider, aktionsreicher und krach-bumm-scheppernder B-Movie-Ware mausern, aber mit den Frühwerken ist kein Staat zu machen. Langweilig, monoton, uninteressant, doof, erwähnte ich langweilig, und schlecht geschauspielert. Mit Streifen wie „L.A. Vice“ kann man sich allenfalls in bei heftigen Schlafstörungen in Morpheus‘ Arme treiben lassen, aber bestimmt keinen unterhaltsamen Abend verbringen. Forget it (und das gilt auch für die DVD)!

1/5

(c) 2005 Dr. Acula