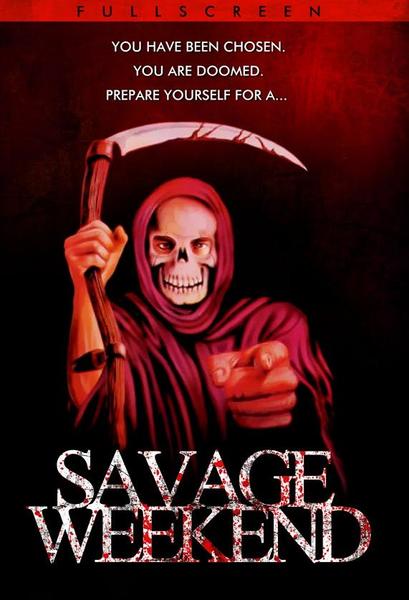

- Deutscher Titel: Killer hinter der Maske

- Original-Titel: Savage Weekend

- Alternative Titel: The Killer Behind the Mask | The Upstate Murders |

- Regie: David Paulsen, John Mason Kirby (uncredited)

- Land: USA

- Jahr: 1976

- Darsteller:

Christopher Allport (Nicky), Jim Doerr (Robert Fathwood), David Gale (Mac Macauley), Devin Goldenberg (Jay Alsop), Marilyn Hamlin (Marie Sales Pettis), Caitlin O’Heaney (Shirley Sales), Jeff Pomerantz (Greg Pattis), William Sanderson (Otis), Yancy Butler (kleines Mädchen), Adam Hirsch (Jeremy)

Vorwort

Marie Sales Pettis hat sich vor einigen Monaten von ihrem Ehemann getrennt – der, Greg von Namen, landete nach dem Selbstmord seines Chefs (dem amtierenden Gouverneur) offensichtlich für eine Weile in der Nervenklinik. Mit ihrem neuen Lover, dem reichen Börsenmakler Robert, seinem Kumpel Jay, ihrer Schwester Shirley und dem schwulen Nicky, der wie auch immer einen festen Platz in ihrer Entourage hat, will sie über’s Wochenende in die Pampa fahren. Greg – der Robert selbstverständlich nicht ausstehen kann – darf den gemeinsamen Sohn Jeremy beherbergen. In der Provinz hat Robert nicht nur ein Häuschen gekauft, sondern auch einen Bootsschuppen mitsamt Boot. Selbiges, ein ziemlich großer Pott von Yacht, ist leider noch nicht fertig und der eher seltsame Hinterwäldler Otis, Sohn des verstorbenen ursprünglichen Haus-, Schuppen- und Bootsbesitzers, von dem das Gerücht umgeht, er hätte ein Mädel, das seine Avancen zurückgewiesen hätte, mit einem Brandeisen traktiert, und der nun das Boot für Robert fertigbasteln soll, kommt mit der Arbeit irgendwie nicht zu Potte, weswegen Jay die Aufsicht über die Bauarbeiten übernehmen soll. Otis is not amused. Jay, obwohl glücklich verheiratet, findet nichts dabei , bei erster sich bietender Gelegenheit (und nicht zu ihrem Verdruss) über Shirley drüberzurutschen, was Nicky – zwar schwul, trotzdem aber in Shirleys Fanclub – nicht behagt. Marie ihrerseits leidet unter emotionalem Streß – so richtig toll findet sie Sex mit Robert auch nicht (außer sie denkt dabei an Greg). Ihre „Gefühllosigkeit“ will sie damit kompensieren, sich an den stämmigen Farmer Mac ranzuschmeißen, aber als der die Einladung dankend anzunehmen gedenkt, haut sie ihm was über die Rübe… In diese allgemein unübersichtliche Gemengelage mischt sich ein Killer mit Halloweenmaske, der unauffällig damit beginnt, sich durch Maries Troupé zu meucheln.

Inhalt

Heute war mal wieder ein beherzter Griff in die „Drive-In Movie Classics“-Box von Mill Creek fällig, der dann auch wieder ein kleines Kuriosum zu Tage förderte. Das Kuriosum ist dabei nicht, dass ich als Ignorant der Weltgeschichte mal wieder keine Ahnung hatte, was das für ein Film ist (obwohl er in den guten alten Tagen sogar einige deutsche Videoveröffentlichungen erlebte), sondern eher seine Entstehungsgeschichte.

„Savage Weekend“ ist, da braucht man nicht lang drumrumzureden, ein Slasher. Und zwar ein *früher* Slasher, sogar so früh, dass er deutlich vor „Halloween“ (und relativ knapp nach „Black Christmas“, der so ziemlich unwidersprochen als erster Slasher gilt, obwohl er streng genommen den stalk’n’slash-Part lediglich als Mittelakt verwendete) dran war – nur leider konnte der Streifen diese günstige Startposition nicht nutzen, weil er nach seiner Fertigstellung sage und schreibe fünf Jahre lang auf Halde lag und dann eher unauffällig im Zuge des Slasher-Booms der frühen 80er schnell noch auf die zahlende Kundschaft losgelassen wurde. Und das ist nur ein Part des Kuriosums.

Part 2 ist, dass es sich um eine frühe Cannon-Produktion handelt (wobei ich nicht *ganz* sicher sagen kann, ob Cannon lediglich dafür zuständig war, den Film 1981 rauszubringen), bevor das Golan-Globus-Imperium daran ging, die Welt mit teuren B-Movies zu beglücken, und Part 3 des Kuriosums (und ein Indiz dafür, dass die Cannon-Connection durchaus ursächlich für den Film verantwortlich ist) ist sein Macher. David Paulsen begann seine Karriere als Schreiberling für Menahem Golan noch in Israel, scriptete u.a. den deutsch co-produzierten Heuler „Agenten kennen keine Tränen“ (mit dem erlesenen Cast Fabio Testi, Janet Agren, Herbert Fux, Siegfried Rauch und Rolf Eden!), inszenierte 1980 den Kinski-Thriller „Schizoid“ und wechselte dann zum US-TV, wo er als Autor, Regisseur und Produzent sowohl für „Dallas“ (und den Ableger „Knot’s Landing“) als auch den „Denver-Clan“ tätig war. Angesichts dieser späteren Entwicklung kann man davon ausgehen, dass Paulsen nicht unbedingt jemand war, dem Horror aus tiefster Seele am Herzen lag, sondern er – prinzipiell durchaus zutreffend – einfach die Chance witterte, mit einem Exploitationfilm mit wenig Aufwand relativ guten Ertrag machen zu können (angesichts der Release-Verzögerung ein Trugschluss).

Dabei taugt „Savage Weekend“ (oder „Killer behind the Mask“, wie der ursprüngliche Titel, der dann für die deutsche Veröffentlichung entsprechend übersetzt wurde, lautete) als strukturelle Blaupause (weniger als inhaltliche) für das Slasher-Genre besser als „Black Christmas“ – der stalk’n’slash-Part macht ziemlich genau den dritten Akt aus, der Killer verbirgt seine Visage hinter einer Maske (duh, angesichts des Ur-Titels), und auch, wenn seine „eigentliche“ Motivation eine andere ist, passt auch schon die Bestrafungs-Mentalität für vom Killer als unrechtmäßig erachtete Sexualakte (ich werde dazu ein-zwei Absätze weiter noch detaillierter ausführen, aber dazu muss ich die Identität des Killers verraten und setzte dann einen Frontspoiler, eh). Dass David Paulsen auch den ein oder anderen Giallo als Inspiration gesehen haben muss, lässt sich daran festmachen, dass die Demaskierung des Killers erst sehr spät erfolgt und man uns bis dahin tatsächlich ein paar mögliche Verdächtige vorführt – im Gegensatz zu „Halloween“ & Co. verweist Paulsen also wenigstens noch rudimentär auf die Ursprünge des Genres im whodunit-Krimikintopp der 60er, aus dem sich der Giallo und der Slasherfilm gleichermaßen entwickelten.

Wenn der Slasherpart also „nur“ die letzte halbe Stunde in Anspruch nimmt, bedeutet das im Umkehrschluss natürlich, dass die ersten gut 50 Minuten mit dem set-up vertändelt werden, und sich hier das Problem einstellt, dass die Beziehungen der Charaktere untereinander (mit Ausnahme von Nicky, von dem niemand weiß, warum er eigentlich mit Marie und den ihren rumhängt) zwar recht gut definiert sind, sich leider Gottes aber mal wieder niemand als sympathische Protagonistenfigur aufdrängt. Marie selbst ist offensichtlich eine recht opportunistische Bitch, die ihren Ehemann, kaum hat der psychische Probleme, in den Wind geschossen hat, um sich dem nächstbesten reichen (und nicht unbedingt schönen) Finanzierer ihres aufwendigen Lebensstils an den Hals zu werfen, Robert ist ein arroganter Bastard vom Feinsten, der sich nichts dabei denkt, Otis (der als nicht besonders helle gezeichnet wird) in dessen Hörweite runterzuputzen und ihn für eine Art Leibeigenen hält, Shirley ist eine oberflächliche Tusse, der völlig egal ist, wer Roberts Freund, der auf dem Trip dabei sein wird, ist, hauptsache, man kann mit ihm ficken, Jay wiederum hintergeht allgemein unwidersprochen seine daheimgebliebene Frau (dass Shriley und Jay miteinander schlafen, ist ein offenes Geheimnis, trotzdem wird am Abendbrottisch munter darüber rezitiert, wie’s denn seiner Frau geht o.ä.) und Nicky… der ist mir ein Rätsel. Wie so mancher Film-Schwule kombiniert er Flamboyance mit Arroganz, zettelt, als er provokant in Hot Pants (!) in eine Hillbilly-Kneipe latscht, minimalst provoziert eine Kneipenschlägerei an (immerhin – er ist keine Tunte, sondern schlägt ’ne solide Kelle), scheint Shirley unspezifiziert anzuhimmeln (so sehr, dass er, als er zufällig ihre Rammeleinlage mit Jay beobachtet, seine Hände an einem Stacheldrahtzaun blutig kratzt) und ist für ihre erotische Ausstrahlung offensichtlich nicht ganz unempfänglich. Aber so gesehen ist „Savage Weekend“ tatsächlich auch wieder ein „gelungenes“ Vorbild für Slasher-Filme, in denen das „Kanonenfutter“ sich im Allgemeinen nicht dadurch auszeichnet, aus Nasen zu bestehen, mit denen man im Zweifelsfalle gern mal ein Bier trinken (oder ’ne Nummer schieben, respektive) möchte.

So ist das Prozedere in dieser Phase zwar leidlich unterhaltsam, weil es nie wirklich langweilig wird (entweder prügelt sich grade Nicky mit Waldarbeitern, Otis erschießt Ratten, Robert latscht – in einer echt schmerzhaft anzukuckenden Szene – in einen Angelhaken und muss sich selbigen rausschneiden lassen, oder es gibt freizügige Sexszenen; und wenn alle Stricke reißen, wird eben per Flashback schnell erzählt, wie Otis seiner abweisenden Flamme ein Brandzeichen verpasst hat – in dem Moment dachte ich schon, „Savage Weekend“ würde sich zu einem zweiten Night of the Demon entwickeln, in dem über weite Strecken alle Kills und Gore-Szenen handlungs-irrelevant als Flashbacks längst vergangener Zeiten eingebaut wurden), aber auch nicht sonderlich mitreißend, eben weil die Protagonisten uns nicht sonderlich ans Herz wachsen wollen.

SPOILER Immerhin bietet uns das Script satte drei Verdächtige – wovon’s einer, Otis eben, aufgrund schierer Offensichtlichkeit überhaupt nicht sein kann, und damit noch zwei bleiben, Greg, der verlassene Ehemann, der allemal ein Motiv hätte, und Mac, den ich auf Grundlage einer Bemerkung von der Sorte „macht nichts, bevor ich nichts gesagt habe“ an einen Untergebenen, spontan in die Verdächtigenkiste gepackt hatte – leider geht das Buch in keiner Sekunde mehr auf diesen Moment ein, aber das weiß man ja als Zuschauer bis zum Finale nicht. Jetzt könnt Ihr Euch natürlich zusammenreimen, wer der Killer ist und wo seine Motivation liegt (interessanterweise scheint sein Hauptproblem zu sein, dass er durch den Verlust seines Jobs seine politische „Macht“ verloren hat und nun ein Fanal zu setzen gedenkt, er will sich nämlich mitsamt dem untreuen Weib und Roberts Boot auf dem See demonstrativ verbrennen). Aber immerhin – der Täter wird nicht aus dem Hut gezaubert, sein Motiv und der psychologische Unterbau sind sicher nicht felsenfest, aber auch nicht ganz abwegig, auch wenn es vielleicht ganz nett gewesen wäre, zu verraten WAS genau das schändliche Verbrechen war, dass den Gouverneur in den Selbstmord und Greg in die Klapse getrieben hat (mehr als ein „war auch nicht schlimmer, als was andere Politiker getan haben“, wie Mac behauptet, ist dem Drehbuch nämlich nicht zu entlocken).

Von der technisch-handwerklichen Seite betrachtet ist „Savage Weekend“ ziemlich ernüchternd – hier wurde erkennbar mit sehr schmalem Budget gearbeitet, an aufwendigen Bauten besticht eigentlich nur das „Boot-im-Bau“-Set, auf dem die Charaktere herumkraxeln können und das ziemlich beeindruckend aussieht, ansonsten gibt’s viel Filmerei in freier Wildbahn und handelsüblichen indoor-Sets der wenig aufregenden Sorte. Paulsen ist nicht gerade begnadeter Handwerker und hat auch kein besonderes Gespür für eindrucksvolle Shots (auf die Idee der Killer-POV kommt er jedenfalls nicht, allerdings gibt’s dafür einige Szenen aus Opfer-POV) und sein Kameramann Ladislaus Vidor kann zwar behaupten, sein Handwerk schon in den Dreißiger Jahren gelernt zu haben (in österreichischen Revuefilmen wie „Ein Stern fällt vom Himmel“, „Bretter, die die Welt bedeuten“ oder „Heut‘ ist der schönste Tag in meinem Leben“), allerdings zwischen 1934 und 1976 gerademal bei ZWEI Filmen die Kamera geschwungen zu haben (1967 bei „Come Spy With Me“ und unmittelbar vor „Savage Weekend“ für den ganz interessant klingenden Thriller „Das Gewissen“ mit Lee Remick) – recht seltsame Vita, und ob der über dreißig Jahre Pause scheint Herr Vidor u.a. vergessen zu haben, dass es unter Umständen ganz nett sein kann, NICHT ständig die Mikroangel im Bild zu haben. Das mag also optisch alles andere als eindrucksvoll sein, aber Paulsen treibt die Geschichte wenigstens recht flott voran, hält in der set-up-Phase durch die Sexszenen, die „Unfälle“ der Protagonisten und das allgemeine Verdachterwecken von Otis bei Laune und müht sich im stalk’n’slash-Teil dann um Effektivität.

Eher nervenfolternd ist der schrammelige Score von Dov Seltzer (Tobe Hooper’s Nightmare), der augen- bzw. ohrenscheinlich krampfhaft versucht, Südstaaten-Country-Hillbilly-Feeling zu erzeugen (ungeachtet der Tatsache, dass der Film wohl eher in neuenglischen Regionen spielen soll), aber durch den ausgesprochen lustigen Abspann-Song (dessen Lyrics wir entnehmen, dass man es den armen Schweinen „upstate“, also im Hinterland, ja ob ihres harten Lebens schwer verübeln könne, wenn sie „crazy in the mind“ werden, wo sie sich doch dauernd mit „city men who need help to blow their nose“ herumschlagen müssen…) wieder punktet.

Sonderlich brutal ist das Ganze sicherlich nicht (was die BPdamalsnochJS nicht an einer Indizierung hinderte) – die Morde sind größtenteils unblutig, dafür aber abwechslungsreich, was die Methoden angeht (wir haben einmal Erhängen, eine Haarnadel ins Ohr, ein Durch’s-Fenster-Werfen mit anschließendem unabsichtlichen Impaling und eine sehr fiese Idee, die ich hier ausführlich spoilere: Der Killer schnallt ein weibliches Opfer auf eine Kreissäge – da’s weiblich ist, freilich auch nur unzureichend bekleidet -, kann seinen Mordplan aber nicht umsetzen, da er nicht weiß, dass die Stromversorgung im Werkstattkeller von einem bestimmten Lichtschalter abhängig ist. Also lässt er das arme Ding gefesselt und geknebelt liegen und widmet sich seinen weiteren Plänen. Später kommt dann ein „Unbeteiligter“ vorbei, findet Nickys Leiche und will auch mal nachkucken, was im Keller los ist. Also schaltet er das Licht ein…), und im Finale gibt’s einen ebenfalls fast schon prophetischen Kampf zwischen Machete und Kettensäge (letztere gewinnt). Expliziteste Gewaltszene ist aber wohl das – der eigentlichen Filmstory gar nicht zugehörige – Branding. Als Ausgleich für fehlenden Gore und Splatter machen sich alle wesentlichen weiblichen Darstellerinnen nackig, und das ist auch ganz gut so.

Im Cast, der sich durch die Bank schauspielerisch nicht mit Ruhm bekleckert, finden sich einige zukünftige, naja, „Stars“ ist jetzt auch wieder übertrieben, aber einigermaßen namhafte Leute. Marilyn Hamlin als Marie gehört nicht dazu, hat aber zumindest ein gewisses MILF-Ding am Laufen, was ihren Nacktszenen überhaupt nicht schadet; sie hat allerdings auch einige der bizarreren Szenen zu spielen (das Herumzupfen an einem Kuheuter als kaum verdeckte Metapher für Sex sollte man schon mal gesehen haben… mit so gezapfter Milch wird sie auch eingerieben. Ahauauaua). Auch ihr Film-Lover Jim Doerr (zuletzt 2006 in einer „dollar baby“-Verfilmung der King-Story „Umney’s Last Case“ tätig gewesen) hinterlässt keinen gesteigerten Eindruck, was seine schauspielerische Kompetenz angeht, aber er nervt auch nicht wirklich. Das übernimmt Devin Goldenberg (The Last Horror Film als Jay aber in ausreichendem Maße. Der 2008 verstorbene Christopher Allport, der den schwulen Nicky durchaus mit Gusto, aber auch etwas zu, hm, überheblich spielt, amtierte 1983 in dem großartigen (und leider offenbar absolut unerhältlichen) TV-Film „Special Bulletin“, tummelte sich in etlichen TV-Serien wie „Denver-Clan“, „In der Hitze der Nacht“, „Akte X“, „JAG“, „Commander in Chief“ oder „Without a Trace“ und war auch in „Jack Frost 2: Revenge of the Mutant Killer Snowman“ dabei. David Gale (als Mac recht souverän) verdiente sich selbstredend als böser Dr. Hill in Re-Animator und Bride of Re-Animator unvergänglichen Ruhm, Caitlin O’Heaney (als Shirley auch erfreulich freizügig und Opfer des erwähnten memorablen Kreissägenzwischenfalls) reüssierte 1980 in dem schwachen Früh-Slasher He Knows You’re Alone und arbeitete sich ebenfalls durch einige Serien, wobei eine Hauptrolle in der kurzlebigen Abenteuerserie „Tales of the Gold Monkey“ an der Seite von „Star Trek“-Star Stephen Collins und Affenplanetbewohner Roddy McDowall wohl das Highlight darstellt. Jeff Pomerantz (Greg, okayish) konnte als einziger Darsteller schon auf eine längere TV-Karriere mit Auftritten in „Rauchende Colts“, „Lassie“ oder „Hawaii 5-0“ zurückblicken und kehrte auch wieder zum Fernsehen zurück, wo er Serien wie „Automan“, „Street Hawk“ oder „Hunter“ zierte, aber auch in dem semikultisch verehrten TV-Thriller „City Killer“ (den kurioserweise mal irgendein deutsches Independet-Label als Hartbox rausbringen wollte) mit von der Partie war. Aus William Sanderson, der Otis angemessen debil-zurückgeblieben-inzestuös verkörpert, wurde ein gefragter character player, der u.a. in „Blade Runner“, „McQuade der Wolf“, „Fletch“, „Black Moon“, „Rocketeer“ oder „Der Klient“ aktiv war, und heute noch dank guter Serienrollen wie in „Deadwood“ oder „True Blood“ gut im Geschäft ist. Ihr Filmdebüt als Macs kleine Tochter feiert Yancy Butler („Hart Target“, „Drop Zone“, „Witchblade“, Tochter von Lovin‘ Spoonful-Drummer Joe Butler und laut Stuff Magazine 2003 die 61.-sexyste Frau der Welt).

Bildqualität: Mill Creek hat hier wieder mal eher einen, eh, seltsamen Print ausgegraben, der munter zwischen Vollbild und ca. 1.66:1-Letterbox schwankt (durchaus auch innerhalb einer Szene), also offensichtlich aus verschiedenen Quellen zusammengestöpselt wurde. Die Farben gehen in Ordnung, Schärfe- und Kontrastwerte sind bestenfalls mittelmäßig, der Verschmutzungs- und Defektgrad ist noch im Rahmen des Erträglichen.

Tonqualität: Der englische Mono-Ton ist recht matschig, was vor allem den Dialogen der „Einheimischen“, die erwartungsgemäß in relativ heftig genuschelten Akzenten dargeboten werden, bzw. deren Verständlichkeit abträglich ist. Das Wesentliche bekommt man aber mit, Wunderdinge sollte man aber in Punkto Dynamik und Mix freilich nicht erwarten.

Extras: –

Fazit: „Savage Weekend“ ist wieder so ein Film, der „filmhistorisch“ betrachtet interessanter ist als rein vom Unterhaltungswert her – es handelt sich bei dem Streifen formal faktisch um einen der ersten „richtigen“ Slasher, der aber auch noch Einflüsse aus whodunit/Giallo bestätigt, in seinen Kills zwar vordergründig (immerhin Ketten- und Kreissägeneinsatz) brutal, tatsächlich aber noch ziemlich zahm ist, seine Opfer nicht aus Teenagern, sondern erwachsenen Leuten rekrutiert, aber im Vorgriff auf den typischen Teenie-Slasher im Sinne der zünftigen Exploitation den Sex-Faktor hochfährt, aber eben noch nicht die Traute hat, das alles auch „hart“ durchzuziehen – weder in der Explizität der Mordszenen noch in der Psychologie des Killers, der hier noch eine (vorgeschobene) nicht-sexuelle Motivation braucht, obwohl praktisch jede seiner Taten auch im weitesten Sinne sexuell begründet werden kann. Wäre David Paulsen sowohl besserer Regisseur (um dem Film optisch etwas mehr Flair zu verleihen) als auch besserer Autor (der sympathischer und/oder prägnantere Charakter schreiben könnte), hätte „Savage Weekend“ schon allein aufgrund seines „Startvorteils“, früher als „Halloween“ dran gewesen zu sein, das Zeug zu einem kleinen Horror-Klassiker gehabt, so aber ist der Streifen doch nur so etwas wie eine frühe Designstudie, eine Fußnote im Slasher-Kino, die schon folgerichtigerweise bei ihrer verspäteten Veröffentlichung keinen Hund mehr hinterm Ofen vorlocken konnte, da die mittlerweile „echten“ Slasher in Sachen Brutalität und roher Direktheit, was die Killerfiguren anging, schon mindestens drei Schritte weiter waren. Wer aber an der geschichtlichen Entwicklung des guten alten Metzelfilms interessiert ist, solllte mal reinkucken, denn ganz so schlecht ist dieses „wilde Wochenende“ ja dann auch nicht.

2/5

(c) 2009 Dr. Acula