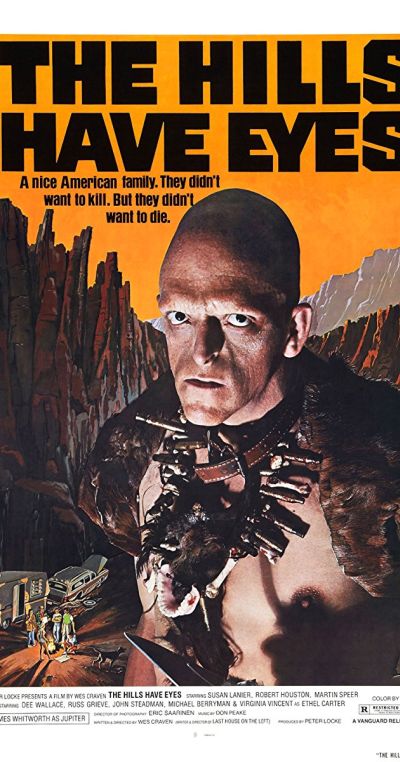

- Deutscher Titel: Hügel der blutigen Augen

- Original-Titel: The Hills Have Eyes

- Regie: Wes Craven

- Land: USA

- Jahr: 1977

- Darsteller:

Suze Lanier (Brenda Carter, als Susan Lanier), Robert Houston (Bobby Carter), Martin Speer (Doug Wood), Dee Wallace (Lynne Wood), Russ Grieve (Big Bob Carter), John Steadman (Fred), James Whitworth (Jupiter), Virginia Vincent (Ethel Carter), Lance Gordon (Mars), Michael Berryman (Pluto), Janus Blythe (Ruby), Cordy Clark (Mama), Peter Locke (Mercury, als Arthur King)

Vorwort

Die Ostküsten-Großfamilie Carter ist mit Kind, Kegel und Wohnwagen unterwegs ins sonnige Kalifornien – aber nicht auf direktem Weg. Familienpatriarch „Big“ Bob, sein trautes Weib Ethel, die erwachsenen Töchter Brenda und Lynne, letztere mit ihrem Ehemann Doug und Baby Katy, sowie Teenage-Sohn Bobby und die Schäferhunde „Beauty“ und „Beast“ (ächz), wollen vor dem pazifischen surf’n’sand noch eine Familienerbschaft begutachten, eine uralte Silbermine in der Wüste weitab vom Nirgendwo, aber nah an einem US-Luftwaffen-Testgelände.

Fred, der alte Knacker, der eine der typischen last-chance-Tankstellen am Arsch der Welt betreibt, rät den Carters dringend von dem Ausflug ab, aber wie’s Charaktere in Horrorfilmen nun mal so tun, ignorieren diese den sinnvollen Vorschlag. Es kommt, wie’s kommen muss – im tiefsten wüsten Ödland zerlegt Big Bob die Karre. Achsenbruch. Da ist’s mit in den Kühler pinkeln nicht getan, Handys sind noch nicht erfunden und auf den CB-Kanälen herrscht das große Schweigen im Walde. Guter Rat ist mal wieder nicht im Sonderangebot zu haben. Man entscheidet sich für einen zweigleisigen Ansatz. Doug wird versuchen, die Luftwaffenbasis per pedes zu erreichen und dort Hilfe zu organisieren, dieweil Big Bob die schlappen fünfzehn Meilen zurück zu Freds Tankstelle spazieren wird. Der Rest der Familie macht das beste aus der Situation, entfacht ein Lagerfeuer und versucht zu entspannen.

Leider ist die Autopanne nicht das größte Problem der Carters – als solches wird sich in Kürze der Kannibalenklan herausstellen, der in den Bergen haust. Der wird angeführt von Jupiter, besteht außer ihm noch aus seinem Weib, drei Söhnen (Mars, Merkur und Pluto) und einer Tochter (Ruby), und ernährt sich vornehmlich von arglosen Reisenden, die sich in die Gegend verirren. Und selbstverständlich werden auch die Carters primär als leckere fleischliche Ergänzung zum ansonsten eher öden Ernährungsplan gesehen. Erstes Opfer ist allerdings Beauty, die sich unerlaubt vom Wohnwagen entfernt und mehr oder minder fachgerecht ausgeweidet wird. Bobby findet den Hundekadaver, hält aber sicherheitshalber, um das Weibsvolk nicht zu beunruhigen, seine Klappe. Doug kommt unverrichteter Dinge von seinem Ausflug zurück, hat aber wenigstens ein paar brauchbare Gegenstände in der Wüste gefunden. Big Bob hingegen erfährt von Fred an der Tanke die wichtigsten Hintergründe um Jupiter und seine Mordbande. Jupiter ist nichts anderes als Freds monströs missratener Sohn, der sich nach vergangenen Bluttaten mit seinem Clan in die Berge zurückgezogen hat und via Ruby gelegentlich Handel mit Fred treibt (Handelsware sind Dinge, die Jupiter & Co. erbeutet haben, aber nicht brauchen können). Freds Plauderlaune wird nicht gern gesehen und so wird der alte Opa umgelegt, Big Bob fällt auf dem Rückweg zum Wagen den Irren in die Hände und wird gekreuzigt und angezündet.

Merkur und Pluto überfallen das Wohnmobil – im Handgemenge werden Lynne und Ethel eher versehentlich getötet, das Baby Katy aber als potentielles Abendessen von den Barbaren entführt. Die Überlebenden schmieden einen Rache- und Rettungsplan – Unterstützung kommt von unerwarteter Seite, denn Ruby ist nicht so böse wie ihre Familie und entwickelt eine spezielle Abneigung gegen das Futtern von Babys…

Inhalt

Also mal wieder ein Klassiker. Wes Craven knallte 1972 mit dem wegweisenden „Last House on the Left“ in die Szene und traf damit den Nerv der Zeit, in der der althergebrachte Horror aus der Hammer- und Universaltradition endgültig zugunsten des modernen Terror- und Splatterfilms abgelöst wurde. Obwohl „Last House on the Left“ – nach Anlaufschwierigkeiten – zu einem Kassenerfolg wurde, konnte Craven daraus zunächst kein Kapital schlagen, auch, weil er nicht daran interessiert war, auf Horrorfilme festgelegt wurde. Allerdings boten sich auch kaum andere Projekte und so ist Cravens einziger Regie-Credit zwischen „Last House“ und diesem Film ein Porno – auch nicht da, was Wes sich vorstellte. Als Produzent Peter Locke 1976 an Craven herantrat, weil er von „Last House“ beeindruckt gewesen war und nun selbst einen Horrorfilm produzieren wollte, stimmte Craven aus rein finanziellen Gründen zu. Craven schlug zunächst eine Geschichte auf der Basis von „Hänsel und Gretel“ vor, die er erneut mit Sean S. Cunningham schreiben wollte, aber Locke wünschte sich etwas in der Tradition von „Last House“. Craven wollte nicht unbedingt erneut in die Abgründe menschlicher Verkommenheit eintauchen und entschied sich schließlich für eine Geschichte, die lose auf der Legende des mittelalterlichen schottischen Kannibalen Sawney Bean und seines mörderischen Clans basierte.

Der Dreh (auf 16 mm) in der Mojave-Wüste erwies sich als anstrengend für Cast und Crew – Temperaturen zwischen -1 und +50 Grad machten dem Team zu schaffen, zumal alle Schauspieler auch physisch schwer beansprucht wurden. Besonders hart traf es Michael Berryman, der aufgrund eines genetischen Defekts nicht über Schweißdrüsen verfügt und besonders in seinen Actionszenen ständig überwacht werden musste. Die MPAA wollte dem fertigen Film dann ein kommerziell vernichtendes X-Rating aufdrücken, nach signifikanten Schnitten wurde der Streifen dann doch mit einem R-Rating freigegeben und wurde zu einem finanziellen Erfolg für Locke, mit einem Kinoeinspielergebnis von ca. 25 Mio. $ bei einem kombinierten Film- und Marketingbudget von ca. 2,5 Mio $. Wes Craven und Peter Locke waren sich später einig, dass der Film noch besser hätte laufen können, aber am Box Office von dem eine Woche später angelaufenen Burt-Reynolds-Megahit „Smokey and the Bandit“ ausgestochen wurde. 1985 erschien Cravens Sequel „The Hills Have Eyes Part II“, sein späterer Film „Mind Ripper“ begann sein Leben als potentieller dritter Teil, 2006 folgte das Remake von Alexandre Aja und subsequent dessen Sequel, das von Wes Craven und seinem Sohn Joe geschrieben wurde.

In Deutschland erreichte „The Hills Have Eyes“ unter dem Titel „Hügel der blutigen Augen“ traurige Berühmtheit durch die Synchronbearbeitung, die aus den höchst irdischen Kannibalen bruchgelandete Außerirdische machte. Die mir vorliegende DVD-Fassung beinhaltet sowohl die Originalfassung, die ursprüngliche deutsche Alien-Synchro und eine inhaltlich korrekte, aber qualitativ ziemlich miese Neusynchronisation.

Nach all dem Trivia zur Sache – taugt der Film denn was? Ehrlich gesagt – schwierig zu sagen, weil das auch davon abhängt, ob man „The Hills Have Eyes“ als „simplen“ Horrorfilm und gemeinsam mit „Texas Chainsaw Massacre“ (Gunnar Hansen wurde übrigens ein Part in „Hills“ angeboten, was er allerdings dankend ablehnte) den Urvater des Backwood-Metzlerfilms betrachtet oder ihn, was vielfältig geschehen ist, als Metapher interpretieren will. Während die vermeintlich offensichtliche (und immer gern als erstes gezogene Karte, wenn’s um die Interpretation von Horrorfilmen geht) Metapher auf den Vietnamkrieg bei genauerer Betrachtung nicht wirklich passt, sticht die Klassenkampf-Karte schon eher, denn natürlich haben wir es mit der ultimativen Auseinandersetzung zwischen urbanem (Vor-)Stadtleben und den damit einhergehenden Vorstellungen an Zivilisation und Verhalten und dem ruralen, ursprünglichen, ungeschlachten Landbevölkerung, deren Mittel und Wege dem modernen Stadtmenschen barbarisch vorkommen mögen, jedoch dem alltäglichen Überlebenskampf geschuldet sind. Dennoch ist auch diese Allegorie letztlich nicht ganz schlüssig, weil Craven sich von seiner eigenen Interpretation auf eine simple Beobachtersituation zurückzieht und die Geschichte damit am Ende ohne rechte Aussage bleibt – „kill or be killed“ kann’s ja, gesamtgesellschaftlich gesehen, ja nicht sein, wäre aber das Nettoergebnis, wenn man sich darauf kapriziert, dass die Stadtfamilie erst eine Chance auf Überleben gewinnt, als sie sich dazu entscheidet, ihre eigene Zivilisation aufzugeben und dem Kannibalenklan auf gewalttätiger Augenhöhe zu begegnen.

Das ist selbstverständlich auch eine Rückschau auf „Last House on the Left“, der – tut mir leid für Wes Craven, der etwas „anderes“ machen wollte – am Ende das gleiche Thema beackert. Auch dort stehen zwei höchst unterschiedliche Familien gegeneinander. Krugs „Company“, der anarchisch-dionysische Verbund von Charakteren, die nur für den eigenen Lustgewinn leben, und der apollonisch-konservativen Familie ihres Opfers, die das übliche Ziel des Horrorfilms (die Wiederherstellung des konservativen status quo) nur dadurch erreichen kann, indem sie die Gewaltbereitschaft ihrer Kontrahenten annimmt und schlußendlich übertrifft. In „The Hills Have Eyes“, in dem Craven bewusst die zwei Großfamilien als „Spiegelbilder“ angelegt sehen wollte, erlaubt er sich (SPOILER) sogar noch einen Kommentar dahingehend, dass Ruby am Ende, als Doug Mars auf brutale Weise tötet, zusieht und ihr ausdrucksloses Gesicht andeutet, dass Doug zu dem geworden ist, vor dem sie fliehen wollte. Aber, alles in allem, erzählt uns dieses Finale auch nichts grundlegend anderes als „Last House“.

Im Gegenteil – es ist eher ein schwächeres Finale, was primär daran liegt, dass keine der Konfliktparteien sonderlich definiert ist. In „Last House“ konnten wir ein Gespür dafür entwickeln, wie Krugs Bande „funktioniert“, welche Beziehungen zwischen den Figuren bestehen, welche Dynamiken es ermöglichen, dass die „Company“ zusammenbleibt. In „Hills“ soll diese für einen Horrorstreifen komplexe Charakterinteraktion durch simple Familienbande und „Blut ist dicker als Wasser“ als Leitmotiv ersetzt werden, was aber nie wirklich glaubhaft wird – zumal Jupiters Clan zwar als barbarisch, aber nicht als degeneriert dargestellt wird (bis auf den etwas zurückgebliebenen Mercury hat z.B. keiner von ihnen Probleme mit der Sprache). Wie Jupiter die seinen dominiert, bleibt ebenso vage wie die Frage, warum Ruby sich gegen die Familie stellt (es wird verschiedentlich theoretisiert, dass zumindest Ruby kein leiblicher Abkömmling Jupiters ist, sondern selbst als Baby oder Kind von den Kannibalen entführt wurde), eine echte Persönlichkeit kann keiner der Kannibalen entwickeln. Was allerdings auf der anderen Seite nicht besser aussieht – die Carters sind eine schon fast eklig süße All-American-Milquetoast-Familie ohne Konflikte, die sich nicht bei einem Pflaumenkuchen lösen ließen (und einem scheußlichen Modegeschmack, speziell, was die Kerle angeht. Ich muss wirklich keine erwachsenen Männer in Hot Pants sehen, auch wenn das in den 70ern chic gewesen sein mag), ohne Ecken, ohne Kanten, glattgebügelt bis zur Unkenntlichkeit und sich ausschließlich über anständige Familienwerte definierend. Ja, natürlich spielt da Cravens Willen zur spiegelbildlichen Darstellung der beiden Familien rein, wonach Kannibalen und Carters zwei Seiten einer Medaille sein sollen, und beide Clans eben durch ihre Blutsverbundenheit aneinander geheftet sind, das entschuldigt aber nicht das Fehlen jeglicher Unterscheidbarkeit der Figuren – ob Brenda oder Lynne etwas sagt oder tut, ist genauso wurscht wie es bei Mars und Pluto ist. Alles ist austauschbar.

Zudem hat Craven – wie auch schon bei „Last House“ – hier immer noch Probleme mit dem Pacing. Nach der ganz stimmungsvollen Auftaktsequenz um Ruby und Fred an der Tankstelle, dem Auftauchen der Carters und der Autopanne, pladdert der Film eine ganze Weile im Leerlauf vor sich hin. Er will nicht zu früh das Mystery des Kannibalenklans klären, ersetzt das aber nicht durch etwas anderes spannendes (allerdings wenigstens auch nicht durch Deppenhumor wie die lustigen comedypopomedy-Cops aus „Last House“). Wenn eine der „intensivsten“ Szenen dieser Phase die Begegnung mit einer Tarantel ist, die dann auch nur zufällig entstand, weil das Spinnenviech sich halt einfach im Wohnmobil blicken ließ, spricht das nicht für den Film – das ist zuviel Campingidylle, zu wenig Terror. Es dauert also ein Weilchen, bis Craven die Spannungs- und Gewaltschraube anzieht. Auch dann ist „The Hills Have Eyes“, wie so mancher seiner Zeitgenossen, nicht halb so brutal oder gory wie sein Ruf als einer der großen Splatter-“Klassiker“ – die größten Abgefeimtheiten wurden eh von der MPAA kassiert (und Craven und Locke fehlte der Mut eines John Carpenter, die Behörde einfach zu bescheißen und einen ungeschnittenen Cut in die Kinos zu schicken), und von dem, was übrig ist, ist noch Plutos durch Beasts festen Hundebiss zerfleischte Ferse das (allerdings hübsch) ekligste. Wer’s anno 2018 drauf anlegen würde, bekäme den Streifen sicher ab 16 durch den Film-TÜV.

Handwerklich ist am Film nicht viel auszusetzen, aber auch nicht viel besonders herauszustellen. Der Location-Dreh sorgt zwar für die angemessen desolate Wüstenstimmung, andererseits ist „desolate Wüstenstimmung“ über 90 Minuten nur so eher mittelmäßig attraktiv, zumal der Film auch nur selten ein wirkliches Gefühl der Entfernungen vermittelt (ja, die fünfzehn Meilen zur Tanke glaub ich unbesehen, aber wie weit das Camp der Kannibalen nun vom Zwangslager der Carters entfernt ist und wie schnell man da hin und her hüpfen kann, bleibt sehr vage). Die Kameraarbeit von Eric Saarinen („Frankensteins Todesrennen“) ist nicht sonderlich einfallsreich, Cravens eigener Schnitt trägt auch weder zu Tempo noch zu Atmosphäre bei. Komponist Don Peake ist zwar ein sehr renommierter Musiker (Mitglied der legendären Studiomusikertruppe „The Wrecking Crew“, die u.a. an den größen Meisterwerken von Brian Wilson – „Pet Sounds“ und „SmiLE“ – werkelte), der auch mit Ray Charles spielte, aber sein Score ist wenig memorabel und manchmal dezent unpassend (Craven verpflichtete ihn später wieder für „Das Haus der Vergessenen“).

Schauspieler können sich in „The Hills Have Eyes“ kaum auszeichnen – abgesehen von Charakterkopf Michael Berryman, der auf seiner hiesigen Performance (und seiner angeborenen Creepyness) eine mittlerweile vierzig Jahre anhaltende Karriere aufgebaut hat und, würde er nie mehr arbeiten wollen, allein mit Conventionauftritten einen gesicherten Lebensabend bestreiten könnte. James Whitworth (Jupiter), der hier eine seiner wenigen Hauptrollen spielt, ansonsten als „heavy“ in minderbemittelter Exploitationware wie „Bury Me an Angel“, „Männer wie die Tiger“ oder „Töchter des Satans“ sein Unwesen trieb, und Lance Gordon (Mars), in Kleinstrollen zu sehen in „Leben und sterben lassen“ oder „Mit Vollgas nach San Fernando“) lassen ungepflegte Bärte und Kauleisten ihre Barbaren-Charaktere spielen, Janus Blythe („Der Planet Saturn lässt schön grüßen“, „Phantom in Paradise“) bringt Ruby und ihre Zerrissenheit zwischen Familienloyalität und dem Wunsch, dieses Leben zu verlassen, erstaunlich gut auf den Punkt. Als Mercury ist Produzent Peter Locke in einem Kurzauftritt zu sehen.

Auf Seite der Zivilisation werden auch insgesamt eher dünne Bretter gebohrt. Suze Lanier, zuvor in der kurzlebigen Superheldenserie „Electra Woman and Dyna Girl“ zu sehen gewesen, ist als „final girl“ Brenda adäquat, aber nicht herausragend, Dee Wallace deutet als Lynne auch nicht an, dass ihre Karriere nur ein paar Jahre später mit „E.T.“ abheben und sie sich als eine der definitiven 80er-Scream-Queens etablieren würde („Cujo“, „Critters“, „Alligator 2“, „Skinner“). Robert Houston („Bobby“) wechselte ins Regiefach und überwachte u.a. den US-Schnitt von „Shogun Assassin“ und den Frauenknaster „Jail Force“, ehe auch diese Karriere in bedeutungslosen TV-Gigs auslief. Martin Speer und sein majestätischer Pornobalken (und sein in Ultra-Shorts gehüllter Pöter) waren zuvor und danach mit kleinen TV-Auftritten, u.a. in „The Partridge Family“, „Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann“, „Quincy“ oder „Fame“ am Start. Den Familienpatriarchen der Carters mimt, in einem Part, der nach einem namhaften has-been geschrien hätte, Russ Grieve, der auch überwiegend in kleinen Parts in TV-Serien beschäftigt war. Mit ordentlichem Engagement ist wenigstens noch „Fred“ John Steadman bei der Sache, der zuvor in einigen Burt-Reynolds-Filmen („Mein Name ist Gator“, „Die Kampfmaschine“) zu sehen war.

Die Red-Edition-DVD von Laser Paradise erfüllt den (niedrigen) Standard, den man von dem Label gewohnt ist. Das Bild ist brauchbar, aber bei weitem nicht wirklich gut, auch der Ton ist bestenfalls zweckmäßig. Primäres Bonusmaterial ist eine von Anchor Bay gefertigte ausführliche Doku über die Entstehung des Films, in der alle wesentlichen Beteiligten zu Wort kommen. Außerdem gibt’s den US- und den deutschen Trailer sowie eine Behind-the-Scenes-Galerie. Da die Scheibe dem geneigten Konsumenten auf Börsen förmlich nachgeworfen wird, spricht zumindest aus finanziellen Erwägungen wenig gegen den Erwerb…

Summa summarum – als vermeintlicher Horrorklassiker ist „The Hills Have Eyes“ vierzig Jahre später nicht mehr der Rede wert, kann vom dem Impact, den wirkliche Classics wie „Dawn of the Dead“ oder „Texas Chainsaw Massacre“ heute noch haben, nur träumen. Seine Metaphern sitzen nicht wirklich, und im Vergleich zu „Last House on the Left“ bietet Craven keine neuen Erkenntnisse über die menschliche Natur – mit dem Wes Craven, der in den 80ern und 90ern (neben einigen heftigen Fehlschlägen, of course), mindestens vier bona-fide-Genre-Highlights präsentieren sollte, hat „The Hills Have Eyes“ noch nicht viel zu tun. Als simpler Backwood-Metzler ist der Streifen aber immerhin noch goutierbar und in der zweiten Hälfte auch durchaus unterhaltsam. Erwartet man keine Epiphanie, vertreibt der Film die Zeit zumindest passabel.

© 2018 Dr. Acula

BOMBEN-Skala: 6

BIER-Skala: 6

Review verfasst am: 11.12.2018