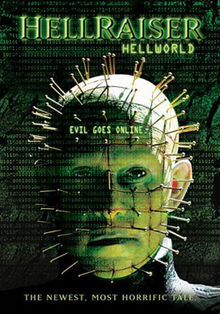

- Deutscher Titel: Hellraiser: Hellworld

- Original-Titel: Hellraiser: Hellworld

- Alternative Titel: Hellraiser VIII: Hellworld |

- Regie: Rick Bota

- Land: USA

- Jahr: 2005

- Darsteller:

Lance Henriksen (The Host), Katheryn Winnick (Chelsea), Christopher Jacot (Jake), Khary Payton (Derrick), Henry Cavill (Mike), Anna Tolputt (Allison), Doug Bradley (Pinhead), Stelian Urian (Adam)

Vorwort

Vor drei Jahren beging der 16-jährige Adam Selbstmord, weil er gewisse Probleme damit hatte, die Realität und die Fiktion, spezifisch die des Online-Rollenspiels „Hellworld“, basierend auf der Mythologie der Hellraiser-Filme, auseinanderzuhalten (Welcome to Meta-Movie-Land).

Seine damalige Clique ist weitgehend noch intakt – lediglich Jake hat sich vom Rest der Gruppe abgeseilt und Chelsea, Adams engste Freundin, ist eher so mittelmäßig begeistert, dass Mike, Derrick und Allison immer noch „Hellworld“ spielen. Für besonders gute Spieler hat „Hellworld“ aktuell ein Gutzi parat – wer ein kniffliges Rätsel löst, bekommt eine persönliche Einladung zu einer speziellen Hellraiser-Party irgendwo am Rand von Nirgendwo. Mike, Derrick und Allison erspielen sich die Einladung und, nachdem sie sich davon überzeugt hat, dass sie ihre Freunde nicht davon abhalten kann, tatsächlich hinzugehen, zieht auch Chelsea nach.

Die Party in einem einsamen Landhaus ist nicht von schlechten Eltern (und augenscheinlich nicht *so* exklusiv. Jedenfalls gibt’s ne ganze Menge Gäste) und der geheimnisvolle Gastgeber kümmert sich ganz besonders um unsere Clique, zu der sich überraschend auch Jake gesellt. Das Haus ist ein veritables Hellraiser-Museum und hat zudem auch eine spukige Vergangenheit als ehemalige Irrenanstalt, erbaut von niemand anderem als Le Merchant, dem Konstrukteur der Puzzlebox (ich bin mir nicht *ganz* sicher, wie das in die Hellraiser-Timeline passt, aber der Film lässt sich dafür ein „out“). Der Gastgeber verteilt an die Gäste Masken mit Kurzwahlnummern für die ebenfalls verteilten Nokia-Handys – anonymes Bacchanal voraus!

Aber schon bald müssen unsere Freunde feststellen, dass die Party weiter geht als nur mit sex, drugs and rock’n’roll. Allison findet sich zu ihrem Verdruss in einem Folterstuhl wieder, dessen zwei hübsche auf Halshöhe montierten Kreissägeblätter, wie der Gastgeber leutselig erklärt, einen menschlichen Körper fix ausbluten lassen können. Derrick landet auf der Suche nach seinem verlorenen Asthma-Inhalator in der unheimlichen Präparaten-Sammlung der einstmaligen Anstalt und macht dort unerfreuliche Bekanntschaft mit Pinhead. Mike geht den Verführungskünsten einer heißen Braut auf den Leim und erfährt, wie es sich anfühlt, auf einen Haken gespießt zu werden.

Jake und Chelsea bleiben zunächst verschont, doch auch sie merken rasch, dass hier irgendeine übernatürliche Macht im Bunde ist. Jake ist für die restlichen Partygäste plötzlich unsichtbar, und Chelseas Handy-Notruf bei der Polizei bleibt erfolglos, weil sie sich ebenfalls den Cops nicht erkennen zu geben vermag. Der Gastgeber versucht ihr einzureden, dass sie in die Gewalt der Cenobiten geraten ist, doch als Franchise-Kennerin weiß Chelsea natürlich um die Bedingungen für autorisierte Pinhead-Appearances. Doch stößt sie auf ein furchtbares Geheimnis, das die rätselhaften Vorfälle zumindest ansatzweise erklärt…

Inhalt

Mein vorerst letzter Blick auf das Hellraiser-Franchise – ich bitte die Auslassung von „Deader“ zu entschuldigen, der Film ist schlicht auf meiner Billig-US-Blu-Ray nicht drauf (die Kombination IV/V/VI/VIII ist zwar ungewöhnlich, speziell wo alle Filme doch beim gleichen Rechteinhaber liegen, aber was will man machen?). „Hellworld“ wurde jedenfalls gleichzeitig mit „Deader“ 2003 in Rumänien gedreht (mutmaßlich in den Castel-Film-Studios, die aus den früheren Full-Moon-Facilities in Buftea nahe Bukarest evolvierten) und gelangte erst zwei Jahre später in die Videotheken dieser Welt. Während „Deader“ erneut ein umgearbeitetes Non-Hellraiser-Script war, basiert „Hellworld“ auf einer Idee von Joel Soisson, dem Horror-Sequel-Vielschreiber und -Produzenten, die von Carl Dupre (der auch „Hellseeker“ geschrieben hatte) zu einem abendfüllenden Script verarbeitet wurde. Ob Soisson ursprünglich eine Hellraiser-Geschichte im Sinn hatte, ist umstritten. Manche Quellen geben an, „Hellworld“ sei ein „Original“-Script gewesen, anderen billigen diese Ehre im DTV-Sequel-Kanon erst dem nachfolgenden „Revelations“ zu.

Sei’s drum – über eines herrscht Klarheit, nämlich, dass „Hellworld“ Doug Bradleys letzten Auftritt als oller Nagelkopp markiert. Der ultrabillige „Revelations“ (der, glaubt man der IMDb, ein Zehntel des „Hellworld“-Etats hatte) konnte sich Bradley schlicht nicht leisten, für das mittlerweile zum Sequel mutierte Reboot/Remake wurde Bradley aus offensichtlich vorgeschobenen Gründen nicht berücksichtigt (die damit verbundene Schmutzwäsche wurde öffentlich genug ausgetragen, um hier nicht weiter breitgetreten werden zu müssen. Es reicht wohl zu sagen, dass Clive Barker die Meinung des Fandoms, dass Hellraiser ohne Bradley-Pinhead nicht Hellraiser sei, weitgehend teilt).

Regie führte einmal mehr Rick Bota, und der hatte nun die Aufgabe, einen patenten Meta-Film zu drehen. Mit „Meta“ ist das nun so ’ne Sache, speziell, wenn das, was auf Meta-Ebene kommentiert werden soll, nicht ein ganzes Genre (a la „Scream“) oder ein Film-Universum (wie bei „Deadpool“) ist, sondern das eigene Franchise. Zudem bedingt die Meta-Herangehensweise auch ein vergleichsweise cleveres Publikum, da man ansonsten filmemacherseits riskiert, ganz simpel missverstanden zu werden (wie es dem aus meiner Sicht ganz ausgezeichneten „Blair Witch 2: Book of Shadows“ erging).

Allerdings… „Hellworld“ ist kein „Book of Shadows“ – sondern leider ein ausgesprochen belangloser Teenieslasher, dessen Verbindung zum großen Hellraiser-Mythos, wären da nicht die letzten zwei-drei Minuten, allenfalls behauptet ist. „Hellworld“, to be frank, ist das, was die Hellraiser-Serie eigentlich nie war – eine Ausrede für ein paar (un d auch nicht viele) nicht sonderlich spektakuläre Slasherkills. Von der Tradition des Grotesken, der Faszination der Verbindung von Lust und Schmerz, von der ganzen, ich gehe mal so weit, „Philosophie“ der Cenobiten ist hier nichts übrig geblieben. Es ist ein balales Script voller banaler Ideen, das aus seinem Meta-Aspekt wenig herausholt (die ganze Geschichte könnte meinetwegen auch auf dem Leben von Norman Bates basieren und sie würde sich zu 98 % exakt gleich abspielen können), das Online-Spiel lediglich als tumben Aufhänger benutzt, ohne es in die Story zu integrieren und letzten Endes, auf seine Essenz zusammengekürzt, auch nichts anderes ist als „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“, ohne den Esprit von Kevin-Williamson-Dialogen.

„Immerhin“, die Herangehensweise, „Hellraiser“ über praktisch die komplette Laufzeit auch im Filmkontext als „fiktiv“ zu betrachten, erlaubt Dupre und Bota, die etablierten Regeln zu brechen – aber wozu brauche ich einen Hellraiser-Film, der auf all das pfeift, was Hellraiser bislang definierte? Gut, „Inferno“ versuchte sich schon an einer etwas anderen Lesart von Pinhead, aber hier wird alles auf den Kopf gestellt, was Clive Barker und seine Epigonen als Framework, in dem die Cenobiten operieren, aufgestellt haben, und durch nichts Interessantes ersetzt. Der „Twist“, der „Hellworld“ dann tatsächlich noch zu einem zumindest legitimen Sequel macht, erlaubt sich dann noch die Dummheit, Pinhead einen cleveren one-liner bringen zu lassen. Und das, liebe Freunde, ist etwas, was Pinhead eben einfach nicht tut. Er ist kein Sprücheklopfer, er ist jemand, der seinen Job, seine Berufung, ernst nimmt.

Die Charaktere sind nicht der Rede wert – der übliche Setzkasten Nerd/Jock/Token Black Guy/Goth Chick/Final Girl. Von diesen „Charakterisierungen“ aus kann jeder Drittklässler sich ausmalen, wie ungefähr „Hellworld“ sich entwickeln wird. Der Einfall, anstelle der eher metaphysischen Cenobiten einen weltlichen Antagonisten in Form des „Gastgebers“ einzubauen, bringt den Film auch nicht entscheidend weiter (aber es springt daduch ’ne Rolle für Lance Henriksen raus, und der muss ja auch seine Miete zahlen).

Splatter und Gore sind soweit zurückgefahren, dass sie fast nicht mehr da sind (drei etwas härtere Sequenzen sind zu verzeichnen) und nur die um Allisons Abgang im „Sägenstuhl“ schindet ein wenig Eindruck, dafür versucht der Film soviel lausigen alternative rock/nu metal-Kram zu featuren, dass es für drei Soundtrack-Alben reichen würde (im Ernst, die Sektion „Songs“ ist die mit Abstand längste im Nachspann).

Zum Cast: der Lance himself vergießt sicherlich nicht sein innigstens Herzblut an die Rolle, aber selbst, wenn er „half-assed“, sticht er aus den meisten Ensembles noch raus, der alte Profi. Kahteryn Winnick, die hier zwar durchaus sympathisch wirkt, aber nicht unbedingt andeutet, zu größerem als zur B-Scream-Queen berufen zu sein, wurde mit einer Dekade Verspätung noch zum TV-Star – ihre Rolle in der Erfolgsserie „Vikings“ gilt manchen Kritikern als „wichtigste feministische TV-Rolle des 21. Jahrhunderts“. Boah! Christoph Jacot (Jake) fand sein Glück auch im TV – in „Eureka“ und „Slasher“. Khary Payton (Derrick) verdient sein Geld hauptsächlich als voice actor, zeigte aber im hier besprochenen „Astronaut: The Last Push“ eine beeindruckende Solo-Leistung. Alles Karrieren, von denen Anna Tolputt (Allison) nur träumen kann, ihr hiesiges Filmdebüt stellt auch den Höhepunkt ihrer Laufbahn dar.

Halt, und da wäre ja noch ein gewisser Henry Cavill (Mike), der „dark and depressed Superman“, von dem Zack Snyder meint, wir hätten ihn verdient. Dabei zeigt Cavill hier, dass er durchaus auch aufgedreht spielen kann, er lässt hier wirklich die overacting-Sau raus, hat Spaß an seiner Klischeerolle und überträgt den tatsächlich auch auf den Zuschauer. Überraschung, Überraschung – Cavill ist tatsächlich das Highlight des Films.

Daran kann auch Doug Bradley nichts ändern, der hier als Pinhead sowieso kaum was zu tun hat und wenn, dann meist gegen den etablierten Charakter agieren muss. Ehrlich gesagt, wäre ich Bradley, wäre ich froh, aus diesem Teufelskreis immer billiger werdender Sequels, die immer mehr auf den Kanon scheißen, rausgekommen zu sein.

Botas Inszenierung ist wieder visuell durchaus tragbar, auch wenn das Tempo nicht besonders hoch ist. Einige nette Shots besonders des Interieurs der labyrinthischen Villa gefallen, aber letztlich kann der Film auf der optischen Ebene die dramaturgische Flachheit des Scripts nicht kompensieren.

Als anspruchsloser Teen-Slasher ohne Bezug zu einem Franchise, das nun alles ist, nur nicht belangloser Slasherkram, wäre das noch halbwegs tragbar, doch als „Hellraiser“-Sequel ist’s schon ne mittlere Katastrophe (mindestenes ein Bier verdient Henry Cavill praktisch im Alleingang).

(c) 2017 Dr. Acula

BOMBEN-Skala: 7

BIER-Skala: 4

Review verfasst am: 23.04.2017