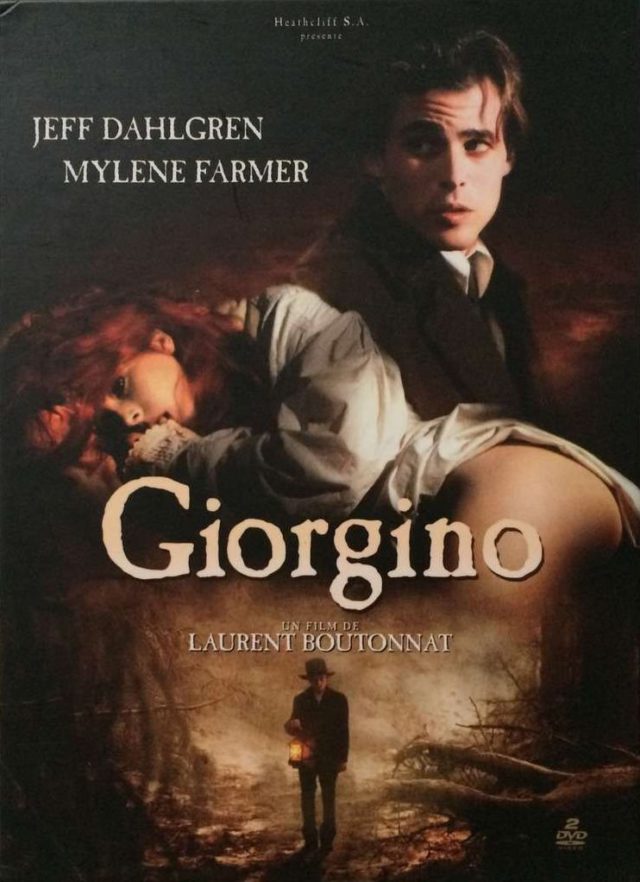

- Original-Titel: Giorgino

- Regie: Laurent Boutonnat

- Land: Frankreich

- Jahr: 1994

- Darsteller:

Jeff Dahlgren (Dr. Giorgio Valli), Mylène Farmer (Catherine Degrace), Joss Ackland (Father Glaise), Louise Fletcher (Wirtin), Frances Barber (Marie), Jean-Pierre Amont (Dr. Sebastien Degrace), David Ryall (Professor Beaumont), John Abineri (Dr. Jodel), Janine Duvitski (Josette), Su Elliot (Marthe)

Vorwort

Frankreich, Ende 1918, der Erste Weltkrieg liegt in den letzten Zügen. Selbige, die letzten Züge, hätte beinahe auch der junge Arzt Giorgio Valli, getätigt, aber das deutsche Giftgas hat ihm nur einen Teil der Lunge zersetzt, im Gegensatz zu seiner vollständig aufgeriebenen Kompanie. Für Giorgio reicht’s wenigstens zur Entlassung aus dem aktiven Dienst, nun möchte er seine Vorkriegstätigkeit wieder aufnehmen, da betreute er für eine private Stiftung ein Heim für behinderte Kinder. Doch das Heim ist verlassen – die Kinder, so unterrichtet man ihn, wurden schon in den ersten Kriegsmonaten in die Provinz, ins Waisenhaus von Dr. Degrace, evakuiert. Giorgio macht sich auf den beschwerlichen Weg in die Berge und findet schließlich das Heim, wo er seiner ärztlichen Eigenschaft wegen hochwillkommen ist – Frau Degrace liegt im Sterben. Giorgio kann nichts mehr für sie tun, außer Haushälterin Marie zu versprechen, über die Todesursache Schweigen zu bewahren; die Dame des Hauses hat sich erhängt und in solchen Fällen ist’s bekanntlich Essig mit der christlichen Beerdigung. Irgendwelche Waisenkinder sind aber nicht vorhanden, die sind, so Marie kurz angebunden, schon lange tot. Kaum konnte Giorgio wenigstens einen kurzen Blick auf die attraktive Tochter des Hauses, Catherine, werfen, schmeißt Marie ihn schon mit dem Mindestmaß gebotener Höflichkeit aus dem Haus.

Giorgio quartiert sich im nahen Dorf ein, dessen Bevölkerung kriegsbedingt bis auf den verkrüppelten Dorfpfarrer Glaise ausschließlich aus Frauen besteht, und versucht herauszufinden, was mit seinen ehemaligen Schützlingen passiert ist. Die Krux ist – nichts genaues weiß man nicht, man hat nur was von Injektionen, die Degrace den sonderlichen Kindern gegeben habe, läuten gehört, und, naja, dass sie bei einem Spaziergang durch die Sümpfe im Eis eingebrochen sind. Die Gerüchteküche beschuldigt Catherine, die damals mit den Kindern unterwegs war und danach nur über „Wölfe“, die sie angegriffen hätten, fabuliert hatte. Dr. Degrace sei über den Vorfall wahnsinnig geworden und friste nun im Irrenhaus von Ste. Lucie sein Dasein. Trotz aller Warnungen vor Catherine, die, wie Glaise sich höflich ausdrückt, selbst geistig noch ein Kind sei, hat sich Giorgio natürlich längst in die Schöne verschossen, die weist ihn aber öffentlichkeitswirksam zurück. Und zudem muss unser Doktor immer noch herausfinden, was vor vier Jahren geschehen ist. Es gelingt ihm tatsächlich, in Ste. Lucie in die Abteilung für die Hardcore-Irren (die man in einem Kellergewölbe sich selbst überlassen hat) vorzudringen, doch ob einer der Insassen Degrace ist, lässt sich nicht feststellen.

Auf dem Rückweg ins Dorf nimmt Giorgio einen einsamen Wandersmann in seiner Kutsche mit, der ihn zu seiner Verblüffung zum Degrace-Haus dirigiert – es ist tatsächlich Dr. Degrace selbst, der zwar wirklich nicht mehr alle Nadeln an der Tanne hat und sich seit den damaligen Vorfällen versteckt hält und somit auch nicht der Beisetzung seiner Ehefrau beiwohnen kann. Gute Planung, denn es kommt zum Eklat, als eine der Dorfbewohnerinnen den Selbstmord aufdeckt. Catherine reagiert äußerst übellaunig, stürmt in die Kirche, köpft (in Familientradition) den gekreuzigten Heiland und pustet eine Reihe Kerzen aus, die die Frauen für ihre Männer an der Front aufgestellt haben – und dem Aberglauben nach bedeutet das, dass die Männer nicht lebendig zurückkehren werden. Das macht Catherine begreiflicherweise ausgesprochen unpopulär – selbst Vater Glaise empfiehlt Giorgio, die junge Frau in Ste. Lucie einzuliefern. Doch der hat natürlich andere Pläne…

Inhalt

Hach, Mylènechen. Wer auf diesen Seiten schon seit der gefühlten Jungsteinzeit dabei ist, weiß von der glühenden Verehrung, die Schreiber dieser Zeilen dem frankokanadischen Sangesstar entgegenbringt (und alle anderen können sich hier auf den Stand der Dinge bringen lassen). Hierzulande nahezu unbekannt, und wenn, dann hauptsächlich als frühere Produzentin und Songschreiberin des französischen Mädchenwunders Alizée und Vorlagengeberin für Kate Ryans Eurodance-Hits von vor ein paar Jahren, ist Mylène bei unseren linksrheinischen Nachbarn so ziemlich DER Superstar schlechthin, und das mittlerweile nun auch schon seit über zwanzig Jahren, die bewunderungswürdig spurenfrei an der Dame vorbeigegangen sind.

Zu ihrer Popularität tragen nicht nur die spektakulären Liveshows (die mittlerweile so komplex sind, dass Mylène nicht mehr tourt, sondern stationär in Paris-Bercy ihre Zelte aufschlägt) und der stetige Wille zur musikalischen Neuerfindung mit trotzdem immer identifizierbarem eigenen Stil bei, sondern, sicher nicht zuletzt, ihre Musikvideos bei, für die mittlerweile Regiegrößen wie Abel Ferrara („California“), Luc Besson („Que Mon Couer Lache“), Ching Siu-Tung („L’âme-strám-grâm“) oder, hüstel, Marcus Nispel („L’Instant X“) Hand angelegt haben. Bevor allerdings internationale Starregisseure verpflichtet wurden, war es Mylènes langjähriger Komponist und Songwriting-Partner Laurent Boutonnat, der die Clips drehte und, meiner Treu, was für welche…

Was Boutonnat unter „Musikvideo“ verstand, waren schwelgerisch ausgestaltete Mini-Filme mit narrativer Handlung, die Spieldauern bis zu 17 Minuten („Desenchantée“) erreichten, in Sachen Sex und Gewalt immer wieder sehr freimütig agierten, von Musiksendern wie MTV aus jeder Menge grundsätzlicher Erwägungen nicht gesendet werden konnten, aber selbstredend einschlugen wie die sprichwörtlichen Bomben. Kurz gesagt – es waren keine Videoclips, es waren FILME, Kurzfilme zwar, aber in breitem Cinemascope, ungeheuer aufwendig gemacht, und sie zementierten Farmers Ruf als unvergleichliche Ikone französischsprachiger Popmusik.

Diese Erfahrungen gemacht habend, folgte 1994 der nächste logische Schritt – der Sprung auf die „richtige“ große Leinwand, ein großes Star-Vehikel für Mylène Farmer, unter der bewährten Regie von Laurent Boutonnat. „Giorgino“ wurde die teuerste französische Filmproduktion bis zu diesem Zeitpunkt, mit einem Budget von ungefähr 60 Mio. Francs (also gut 10 Mio. EUR) und ein kolossaler Reinfall. Die Kritik verriss das Film, das Publikum blieb in Scharen fern (60.000 Kinobesucher wurden gezählt). Das totale Fiasko beendete sogar temporär die bis dahin fruchtbare Zusammenarbeit von Boutonnat und Farmer, die sich zunächst in die USA ins Exil zurückzog, aber später Boutonnat wieder einlud, die Songwriterpartnerschaft wieder aufzunehmen (mit ungemindertem Erfolg, übrigens). „Giorgino“ galt aber über Jahre als wahrer Giftschrank-Film, entwickelte durch schiere Unerhältlichkeit (lange Jahre war ein russisches Bootleg die einzige Quelle, überhaupt irgendwie an den Film heranzukommen) ein cult following und stand selbstverständlich seit Jahren auf der akuten Such- und Wunschliste Eures Lieblingsdocs, der den Import einer zweifelhaften Russen-DVD ernsthaft in Erwägung zog, es aber dann irgendwann resigniert aufgab und so gar nicht mitbekam, dass man sich im Hause Farmer/Boutonnat offenkundig mit dem Megaflop versöhnt und ihm eine aufwendige Sammler-DVD spendiert hatte. Ungefähr dreieinhalb Sekunden, nachdem ich herausgefunden hatte, dass diese Scheibe existiert, kam auch schon die Bestellbestätigung von amazon 🙂

Nun habe ich „Giorgino“ also gesehen und stelle fest – dass dieser Film einer der größten kommerziellen Reinfälle seit Erfindung des belichteten Zelluloids ist, wundert mich nicht wirklich. Es ist aber nichtsdestotrotz ein GROSSER Film. Und das nicht nur, weil er drei Stunden lang ist…

„Giorgino“ ist kein Pop-Culture-Film, nicht das von den Fans der Chanteuse erwartete Crossover-Breaktout-Star-Vehikel der Farmer, sondern ein Arthouse-Kunstfilm mit Großem A und K. Zu einem Teil kraftvolles, naturalistisches Drama, zu einem Teil düstere Betrachtung des Kriegs an der Heimatfront in all seiner deprimierenden Konsequenz, zu einem Teil unheimlich-geheimnisvolle Schauergeschichte mit Anklängen an Poe-Thematiken, ist Boutonnats Film ein schwer zugängliches, sperriges, langsam erzähltes Stück Kino, das zwischen berückender Schönheit und rauer, ungeschönter Hässlichkeit operiert und, wenn man einen hochgestochenen Vergleich bemühen darf, sich ungefähr „anfühlt“, als hätten Tim Burton, Terry Gilliam und Stanley Kubrick zu „Barry Lyndon“-Zeiten zusammengesessen, die ein oder andere Tüte durchgezogen und das Resultat des gemeinsamen Trips pflichtschuldigst auf Leinwand gebannt.

Wer so etwas wie das filmgewordene Äquivalent zu den berühmten Farmer-Clips wie „Libertiné“ oder „Desenchantée“ erhofft hatte, also eine Geschichte mit klarem Narrative, in dem der Star die klassische Protagonistenrolle übernimmt, wird enttäuscht sein. La Farmer ist zwar zweitgebillter Star (nach Jeff Dahlgren, zu dem ich weiter unten noch ausführen werde), aber sie ist weniger Hauptfigur denn personifiziertes Geheimnis, eine Art leibhaftiges Mystery, dessen Entschlüsselung im weitesten Sinne den Plot ausmacht. Wenn man überhaupt mit den Musikvideos vergleichen will, drängt sich am ehesten das russische Revolutionsdrama „Tristana“ auf – hier wie dort entspinnt sich vor „realem“ historischen Hintergrund ein düsteres Märchen (wenngleich in „Giorgino“ – irgendwie zu meiner persönlichen Enttäuschung – keine Zwerge vorkommen), in dem kirchlich (naja, soweit man Vater Glaise kirchliche Autorität zubilligen will) gestützter (und * wirksamer *) Aberglaube allgegenwärtig ist, der höchst reale Schrecken des Krieges jedoch nicht ausgeblendet bleibt. Es ist eine freudlose Welt, die Boutonnat zeichnet, in der Kummer, Trauer und Schmerz regieren und jeder Hoffnungsschimmer zwangsläufig nur in noch größerem Schmerz, noch tieferer Enttäuschung, noch entsetzlicherem Leid enden kann.

Das Script dient dabei weniger als stringente Vorgabe der Erzählstruktur denn als grobe Abfolge von Ereignissen, an denen sich Titelfigur Giorgio (die Verniedlichung seines Namens wird nur von Dr. Degrace benutzt – eine starke Fixierung der Figuren auf Mutterpersonen gehört zur symbolischen Kodierung des Films) schmerzerfüllt entlanghangelt. „Giorgino“ ist ein „mood piece“ und diese Stimmung heißt „Düsternis“ und „Depression“, was mit der in betörenden Aufnahmen förmlich gemalten hellen, weitläufigen Winterlandschaft (die sich allerdings mit dunklen, finsteren, sumpfigen Märchenwäldern abwechselt) wundervoll kontrastiert. Mit der zunehmenden Einbindung der Catherine-Figur verschiebt sich die Gewichtung der Geschichte von der Frage, was mit den Kindern passiert ist, auf die – damit zweifellos eng verwandte, aber eben doch anders gelagerte -, was zur Hölle mit Catherine los ist. Ist sie eine kaltblütige Mörderin, eine „unschuldige“ Verrückte, die für ihr Tun nicht verantwortlich ist, selbst ein, weil geistig zurückgeblieben, Kind oder ist auch das nur eine Maske? Wer definitive Antworten braucht, ist bei „Giorgino“ im falschen Film – Boutonnat verteilt Andeutungen, gibt hier einen Hinweis, setzt dort einen bewussten Widerspruch. Die „Auflösung“ des Mystery muss der Zuschauer sich selbst erarbeiten. Die „Wölfe“ scheinen hierbei, ähnlich wie in Neil Jordans diesbezüglich aber wesentlich expliziterem „Zeit der Wölfe“, eine Metapher für Sexualität zu sein (es gibt z.B. eine angedeutete Sexszene, die von Catherine rabiat abgebrochen wird, weil sie eine Blutung bemerkt, die sie mit totaler Ratlosigkeit bis Entsetzen quittiert. Ob es sich hierbei um ihre Regel handelt oder ob Giorgio sie entjungfert hat, bleibt hierbei auch dem Interpretationsspielraum des Betrachters überlassen).

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist die Tatsache, dass Giorgio als Outsider in eine Dorfgemeinschaft eindringt (höhö, „eindringt“), die – kriegsbedingt – ausschließlich aus Frauen besteht (der Pfarrer zählt aus offensichtlichen Gründen nicht). Böswillig kann man Boutonnat ein wenig Misogynie unterstellen, wenn er diese Weiber-LPG mehr oder weniger durchweg negativ zeichnet – Aberglaube und böser Tratsch sind an der Tagesordnung, die dem Bildungsbürgertum zugehörige Degrace-Familie wird misstraurisch beäugt, die Abwesenheit der Ehemänner und Söhne führt zu seltsamen Verhaltensweisen (so z.B. als die Wirtin Giorgio, als der Nächtens in einer Mischung aus Alptraum und Hustenanfall herumlärmt, als „Marcel“ – ihren Sohn – anspricht); aber der Ton passt einfach – es ist ein Blick in einen ungewöhnlichen Mikrokosmos (und einen solchen, der nur selten im Kino aufgegriffen wurde), es wirkt trotz der „Abgedrehtheit“ stimmig und glaubwürdig.

Ein kleines dramaturgisches Problem ist, dass wir die gesamte Geschichte praktisch ausschließlich aus Giorgios Blickwinkel verfolgen – und da der bei einigen wichtigen Ereignissen nicht anwesend ist, muss er von seinen Mit-Charakteren verbal auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht werden, was den Streifen phasenweise etwas geschwätzig werden lässt. In einem Film, der allerdings erklärtermaßen primär auf die düstere Stimmung und die morbide Atmosphäre setzt, ist dies allerdings verzeihlicher als mühte er sich um erzählerische Rasanz (abgesehen davon unterstützt diese Vorgehensweise auch das Bestreben, dem Werk einen gewissen 19th-century-Schauergeschichten-Ton zu verleihen). Erwähnt sei es jedoch dennoch. In der Spalte „was ich auf Anhieb kritisieren wollte, es mir dann aber anders überlegte“ finde ich einen Plotpunkt, der nicht mehr antelegrafiert ist, sondern der eine Thanksgiving-Day-Parade quer durch die Stadt veranstaltet – wenn der Chef des Irrenarztes Giorgio berichtet, dass er seine Bekloppten, wenn die mal wieder Uniformen oder Arztkittel geklaut haben, zweifelsfrei daran identifiziert, dass sie aufgrund der Kaltwasserbehandlungen Abschürfungen am Hals haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Giorgio sich durch eine Verkettung unglückseliger Umstände (an denen freilich Catherine Schuld ist) sich ebensolche Abschürfungen zuzieht, ehe er einen weiteren Besuch in der Anstalt unternimmt? Zu Boutonnats Ehrenrettung (und Begründung meiner Meinungsänderung) scheint er mit der dadurch geweckten Erwartungshaltung bewusst zu spielen – wenn sich die entsprechende Szene abspielt, hakt er den Punkt in nicht mal 20 Sekunden ab (er lässt Giorgio einen Revolver ziehen, womit er in der Diskussion wieder eindeutig die besseren Argumente hat).

Was dagegen für „Giorgino“ spricht, sind die stimmigen Charakterisierungen – wir haben mit Giorgio selbst den Outsider, der stellvertretend für uns Zuschauer in die Dorfgemeinschaft eindringt, wesentlich aufgeklärter, moderner ist als die Einheimischen und den Vorurteilen, dem Aberglauben etc. mit gewisser verwundeter Bestürzung begegnet, gleichzeitig aber auch in der „modernen“ Welt (mit ihrer „zeitgemäßen“ Kriegs-“Kunst“ und dem „modernen“ Umgang mit Geisteskranken oder solchen, die man für geisteskrank hält) nicht „zu Hause“ ist. Er ist sozusagen ein Wanderer zwischen den Welten, der seinen Platz sucht, aber ihn einfach nicht finden darf. Catherine ist einerseits die laszive, verführerische und geheimnisvolle Frau, aber eben auch andererseits immer noch das naive kleine Mädchen, eine Kindfrau, die „psychisch“ ständig in der Schwebe ist und sowohl in die rationale als auch in die verwirrt-durchgeknallte Route abbiegen kann – in gewisser Weise scheint Giorgio in ihr eine Seelenverwandte zu erkennen, da auch sie „nirgendwohin“ zu gehören scheint, was ihn übersehen oder vergessen lässt, dass sie mit dem eigentlichen Grund seines Aufenthalts, dem Tod der Kinder, auf jeden Fall in Verbindung steht.

Auch die wesentlichen Nebenfiguren sind faszinierend – Vater Glaise, der Pfarrer des Dorfes mit dem Holzbein, der weiß, dass er seine Position als Autoritäts- und Respektsperson nur solange aufrecht erhalten kann, als er dem Aberglauben der Weiber gewissen Platz einräumt (auch, weil er nur durch dieses „appeasement“ Catherine zu schützen können glaubt), Marie, die Haushälterin der Degrace-Familie, in deren Beziehung zu Catherine durchschimmert, dass hier mehr als ein rein professionelles Arbeitsverhältnis bestehen könnte, deren Handlungen aber auch immer wieder andeuten, dass sie * persönlich * auch durchaus gut damit leben könnte, würde das Kapitel „Catherine“ einmal endgültig zugeschlagen. Lediglich Sebastien Degrace, der zur Filmmitte metaphorisch von den Toten bzw. Verrückten aufersteht, und seine Rolle bleiben diffus und mysteriös…

Insgesamt ist „Giorgino“ aber die Sorte Film, die nicht von ihrem geradlinig erzählten Plot lebt, sondern von einzelnen, memorablen Passagen… und hiervon hat Boutonnat einige auf der Pfanne. Die erste Sequenz im Irrenhaus von Ste. Lucie ist, wenn ich auf mein obiges namedropping zurückgreifen darf, pure Terry Gilliam – bürokratisierter Irrsinn mit Perversion und Exkrementen; ohne blutige Effekte oder spekulatives „Übernatürliches“ ist der Trip in die Gewölbe der „hoffnungslos und unheilbar Verrückten“ definitiv ein Ausflug in Horror-Gefilde. Dagegen ist die blutungsbedingte Sexszene im verschneiten Wald am Ufer eines zugefrorenen Tümpels auf Tim-Burton-Weise gleichzeitig zuckersüß und creepy (wie generell die Thematik, „Außenseiter“, die nicht in die Korsette passen, in die die „Gesellschaft“ sie gerne zwängen möchte, eine solche ist, die Burton oft und gerne beackert), die Szenen in der Dorfschänke, ganz besonders das wahre Bacchanal, das anlässlich des Kriegsendes gefeiert wird, und wo nicht nur gesoffen und gesungen, sondern auch derbe Spielchen gespielt werden, ist unverfälschtes und ungeschöntes naturalistisches „Bauerndrama“ (dazu passt auch das Casting der Dorfbewohnerinnen – Boutonnat gab sich sichtlich größte Mühe, Darstellerinnen zu finden, denen man fraglos abnimmt, dass sie anno 1918 auf der Scholle ackerten und nicht unbedingt jede Woche ein Bad nahmen), wohingegen das Begräbnis gefallener Soldaten (bei dem nach jedem Namen von der Ehrenkompanie ein schmissiges „Gestorben für Frankreich!“ skandiert wird) schon wieder an Gilliam denken lässt (wie auch eine Sequenz kurz vorher, in der quasi als Hintergrundgag in der Stadt ein Offizier eine Kollekte zugunsten der Armee durchzuführen versucht). Und für die schlichtweg bizarre Idee, eine Reanimation durch Sex vorzunehmen (das ist ja schon praktisch nekrophil!), verleihe ich einen schlichten Bonuspunkt für Chuzpe.

Von der technischen Seite bedient sich Boutonnat gerne mal eines erdfarbigen Farbfilters für Interiors, während die Außenaufnahmen die ganze weiße Pracht des Winters in aller Glorie förmlich zelebrieren; ein reizvoller Kontrast, zumal Boutonnat die Innenaufnahmen gerne auch mal recht klaustrophobisch gestaltet, indem er ungewöhnliche Kamerapositionen oder Bildausschnitte wählt. Speziell in den Szenen mit der Farmer ist der Regisseur bestrebt, sie zentral, im wahrsten Sinne des Wortes als Bildmittelpunkt einzusetzen und quasi das Bild um sie herum zu komponieren – die stärksten Einstellungen sind dann auch wirklich „gemäldetauglich“ (vgl. exemplarisch einige der Screenshots); hier hat sich jemand wirklich im Wortsinne Gedanken um die Bild-„Komposition“ gemacht. Jean-Pierre Sauvaire, den Kameramann, bracht Boutonnat von den „Plus Grandir“ und „Pourvu Que’lles Soient Douces“-Clips mit (später fotogravierte Sauviere noch den Augenschmaus „Vidocq“ und zuletzt den Action-Krimi „Die City-Krieger“); Sauviere lässt den Bildern Zeit zur Wirkung, die Einstellungen sind überwiegend lang, relativ statisch, nutzen vor allen Dingen gern die räumliche Tiefe. Boutonnat ist ein bisschen anfällig für Überdramatisierung durch Zeitlupengebrauch und *manchmal* würde man sich etwas Beschleunigung durch den Schnitt erhoffen, aber das künstlerische Konzept ist klar erkennbar, wirkt durchdacht. Das Erzähltempo ist, wie sicherlich schon anklang, eher reduziert, gemäßigt – nicht uninteressant ist, dass Boutonnt den Film quasi als Zweiakter (bzw. als „Sechsakter“) durchzieht, ziemlich genau zur Halbzeit gibt es die erste große dramaturgische Spitze, auf die hininszeniert wird, die zweite Hälfte ist quasi ein „neuer“ Film mit neuem Aufbau – „Giorgino“ würde als Zweiteiler gut funktionieren (vielleicht wäre es in der Tat schlauer gewesen, anstatt das Wagnis Kino einzugehen, eine TV-Miniserie aus dem Stoff zu machen).

Beeindruckend ist die detailverliebte Ausstattung, die nicht nur authentisch „alt“, sondern auch authentisch heruntergekommen, abgegriffen, ungepflegt wirkt, wie es halt im fünften Jahr eines Kriegs, in dem die Menschen anderes zu tun haben als sich darum zu kümmern, ob ihre Häuser neat & clean aussehen, sein sollte.

Selbstredend besorgt Monsieur Boutonnat den Score selbst und liefert einen ausgesprochen guten, akzentuierten rein symphonischen Score ohne jegliche Pop-Anklänge vor, der manchmal sogar richtig laut aufdreht. Sangeseinlangen von Myléne gibt’s keine, nicht mal im Nachspann.

Da die Musikvideos bekanntlich keine Kinder von Traurigkeit sind, ist natürlich noch der Blick auf Gewalt und Nudity von Interesse. Hier fährt Boutonnat gegenüber den heftigsten Clips doch deutlich zurück; in der „blutigsten“ Szene haut Catherine einer der alten Vetteln aus dem Dorf auf’s Maul. Dieweil es tatsächlich nackte Brüste gibt (wenngleich nicht unbedingt die, die wir unbedingt sehen wollten, ähem) und Mylène sicherlich nicht unvorteilhaft abgebildet wird, ist die „exploitativste“ Aufnahme eine von Mylène „unten ohne“.

Nun noch zu den Darstellern – es ist schon ein heftiges Risiko, ein teures Prestigeprojekt in den Hauptrollen mit Ungelernten zu beschäftigen. Mylène Farmer bringt zwar durch die Videoclips schauspielerische Erfahrung mit, aber selbst ein 17 Minuten langes Video ist halt noch kein 177 Minuten langer Kinofilm. Boutonnat beschränkt Mylènes Screentime auf ein Minimum (wie schon gesagt, es ist in sich stimmig, da ihr Charakter der einer geheimnisvollen, irgendwie unnahbaren quasi-„femme fatale“ ist); auch wenn sie im Gegensatz zu den Clips keine „aktive“ Rolle übernimmt, so ist ihr die Rolle der zerbrechlichen, unsicheren und emotional gestörten Kindfrau (wen wundert’s) auf den Leib geschrieben. „Leicht entrückt“ spielt sie perfekt, mit fragendem Gesichtsausdruck, anrührender Mimik und vergleichsweise wenig Dialog (was Mylène zu sagen hat, passt sicherlich auf drei-vier Scriptseiten). Das passt schon.

Nun, dass Mylène Farmer in einem Mylène-Farmer-Film eine Hauptrolle spielt, liegt nun mal recht nahe, schon recht kurios ist aber die Wahl des männlichen Hauptdarstellers. Jeff Dahlgren hat nämlich mit Schauspielerei im echten Leben auch nichts am Hut, vielmehr ist er hauptamtlicher Musiker und war in dieser Eigenschaft in den 80ern einige Zeit Frontmann der kalifornischen Punkband „Wasted Youth“; nach „Giorgino“ wechselte er an die Gitarrenposition in Mylènes Liveband. Wider Erwarten macht aber auch Dahlgren seine Sache sehr gut (und sorgt dafür, dass die Tim-Burton-Vergleiche sprudeln; Dahlgren ähnelt in seiner Screen-Persona und Ausstrahlung frappierend einem jungen Johnny Depp); den gesundheitlich angegriffenen Idealisten, der praktisch auch über die komplette Filmlaufzeit die Ereignisse mit einer Mischung aus Erstaunen und Erschrecken quittiert, bekommt er gut hin und wenn er mal richtig emotional werden darf (z.B. in der zweiten Irrenanstalt-Szene), genügt das durchaus gehobenen Ansprüchen. Wundert mich eigentlich, dass er’s danach nicht wieder mit der Filmerei versucht hat.

In den wichtigen Nebenrollen begrüßen wir Oscar-Preisträgerin Louise Fletcher („Einer flog über’s Kuckucksnest“, Mama Dracula), die als Wirtin eine gute Vorstellung bietet, den britischen Veteranen Joss Ackland („Hogfather“, „Shadowchaser“, „Mighty Ducks“, The Apple) – eindrucksvoll – als Vater Glaise, Frances Barber (prägnant, „Goal!“, „Shiner“), Jean-Pierre Aumont („Zwei Missionare“, „El Coleccio de Cadavéres“ – immerhin an der Seite von Boris Karloff, allerdings auch unter der Regie von Santos Alcocer) und David Ryall („Harry Potter and the Deathly Hallows“). Kein schlechter Cast, und der zieht sich auch durchaus gut aus der Affäre.

Bildqualität: Die Superduper-Collectors-Edition aus de Hause Pathé kommt nicht nur in schicker Pappschachtel mit 48-seitigem Paperback-Booklet, sondern auch mit zwei DVDs. DVD 1 beinhaltet den Hauptfilm in famosem anamorphen 2.35:1-Widescreen, das kaum Wünsche offen lässt. Exzellente Schärfe- und Kontrastwerte, ansprechende Farben, vielleicht insgesamt einen Tick zu hell, keinerlei Defekte oder Verschmutzungen, absolut unauffällige Kompression.

Tonqualität: Zu meiner persönlichen Überraschung wurde „Giorgino“ offensichtlich in Englisch gedreht – meine schlimmsten Befürchtungen, ich würde mangels Französischkenntnissen nur Bahnhof verstehen, waren also unbegründet. Die DVD umfasst den englischen O-Ton sowie die französische Synchronfassung jeweils in Dolby 5.1, die englische Fassung wird überdies in dts 5.1 präsentiert. Dazu gibt’s optionale französische Untertitel. Ich hätte mir manchmal auch englische Subs gewünscht, da der Dialogton manchmal etwas arg leise ist; dafür ist der Musik- und Effektmix, wenn verlangt, auch richtig laut, dabei aber immer noch klar und differenziert.

Extras: Die zweite DVD beinhaltet ein ausführliches Making-of, Trailer und Teaser sowie Bildergalerien.

Fazit: Ich geb’s zu, ich bin bei Mylène Farmer voreingenommen… aber auch, wenn ich die unerfüllte Liebe und Anbetung abrechne, bleibt „Giorgino“ ein feiner Kunstfilm; kein simples Entertainment, dafür aber ein bildgewaltiges, düsteres Drama, das trotz seiner insgesamt sehr tristen und wenig hoffnungsfrohen Grundstimmung immer wieder Momente poetischer Schönheit, aber auch offenen Abscheus und groben Naturalismus zu bieten hat. Sicherlich ein Film für ein ausgesprochen begrenztes Publikum, aber wer glaubt, sich für die oben angesprochene Melange Burton-meets-Gilliam-meets-Kubrick, vielleicht sogar mit einem kleinen Schuss Tarkowski, begeistern zu können, könnte hier eine echte Entdeckung machen. Ein wenig Geduld und die Bereitschaft, sich auf ein wenig rationales, dafür aber um so emotionaleres Filmerlebnis einzulassen, sind aber unbedingt mitzubringen.

4/5

(c) 2010 Dr. Acula

Review verfasst am: 09.03.2010