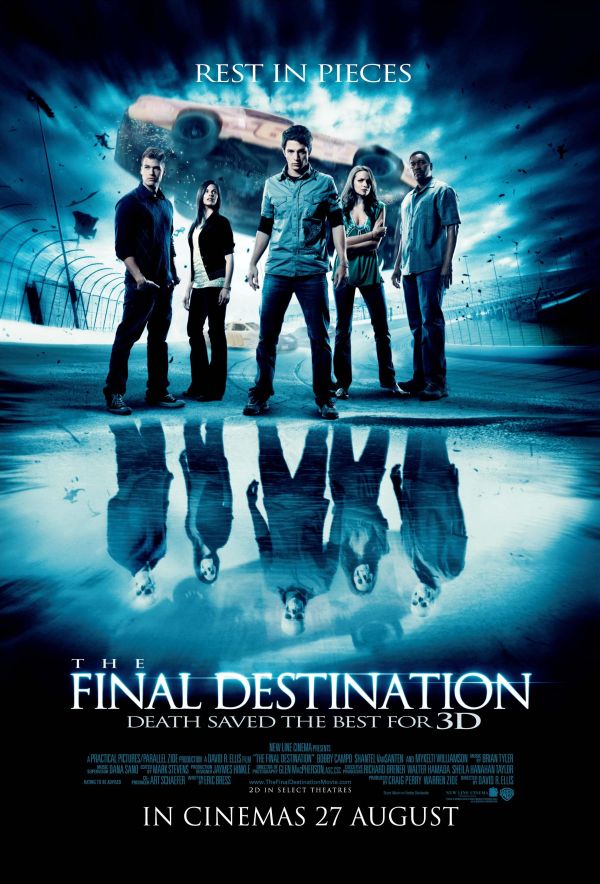

- Deutscher Titel: Final Destination 4

- Original-Titel: The Final Destination

- Alternative Titel: Final Destination: Death Trip |

- Regie: David R. Ellis

- Land: USA

- Jahr: 2009

- Darsteller:

Bobby Campo (Nick O’Bannon), Shantel VanSanten (Lori Milligan), Nick Zano (Hunt Wynorski), Haley Webb (Janet Cunningham), Mykelti Williamson (George Lanter), Krista Allen (MILF/Samantha), Andrew Fiscella (Charlie „Gearhed“ Kewzer), Justin Welborn (Racist), Jackson Walker (Cowboy), Phil Austin (Samantha’s Husband),

Vorwort

Nick, Hunt und die jeweiligen Freundinnen Lori und Janet wollen sich einen schönen Tag an der örtlichen Stock-Car-Rennstrecke machen – zumindest Hunt ist offen und ehrlich, er kommt nur wegen der Unfälle und hofft auf den ein oder anderen spektakulären Crash. Nick plagt schon bald ein ungutes Gefühl; die Tribüne ist marode und wirkt irgendwie… nicht sicher. Plötzlich ereilt ihn eine Vision – ein fataler Crash auf der Rennstrecke, Explosionen, Trümmerteile, eine einstürzende Tribüne und sein Tod und der aller seiner Freunde und vieler anderer Zuschauer. Seine panischen Bemühungen, sich und seine Freunde von der Tribüne zu subtrahieren, führen zu Aufruhr, Einschaltung des Securitybeamten und einigen angepissten anderen Rennfans – aber die überleben wenigstens den sich pflichtschuldigst einstellenden Crash, der 52 Menschenleben fordert… Nick ist begreiflicherweise emotional schwer mitgenommen, im Gegensatz zu Hunt, der sich nur in seiner Devise bestätigt fühlt, jeden Tag „to the max“ zu leben. Aber Nick leidet weiterhin unter Alpträumen und Visionen und nachdem sich schnell herausstellt, dass zwei Überlebende (ein rassistisches Arschloch, das Security-Guard George für den Tod seiner Frau bei dem Unglück verantwortlich macht, und eine junge Mutter, die sich bei Nick persönlich für die „Rettung“ bedankt hat) bei „freak accidents“ ihr Leben gelassen haben, realisiert Nick, dass er und die anderen Überlebenden nach wie vor auf der Todesliste stehen und seine Visionen ihm Hinweise geben, wie der jeweils Nächste ins Gras beißen wird, dito, dass Rassist und Mama diejenigen waren, die nach seiner ursprünglichen Vision als erste hätten dran glauben müssen. Leider kann er sich nicht daran erinnern, wie die Reihenfolge weitergeht. Ein nächtlicher Einbruch auf die Rennstrecke konfrontiert Nick und Lori mit George, der Nick die Story überraschenderweise abkauft und mit Hilfe der Überwachungsvideobänder sein Gedächtnis auffrischt. Die drei versuchen, den nächsten Todesfall zu verhindern, aber sie scheitern – und die nächsten auf der Liste sind Hunt und Janet…

Inhalt

Vor einigen Jahren sorgte „Final Destination“ für ein wenig frischen Wind im ausgelutschten Slasher-/Horrorkino – die Idee, von einem personifizierten Killer abzusehen und den Tod *an sich* zum Antagonisten zu machen, der sich das holt, was ihm durch die Vorahnungen des jeweiligen Helden entgangen ist, war zweifellos superb und erlaubte den Autoren, sich in Punkto Todesszenen kreativ vollkommen zu verausgaben – nicht länger war man an daran gebunden, unglaubwürdige Situationen, aus denen heraus der Killer zuschlagen konnte, zu konstruieren, nicht länger musste man sich an einen „modus operandi“ halten. Im Verlauf der Serie überschlugen sich die Schreiberlinge regelrecht dazu, bizarre, komplizierte, aber stets denk- und machbare Todesfallen, die sich aus alltäglichen Begebenheiten und Verrichtungen speisen, zu ersinnen, die sich auf die extremste Form von „Murphy’s Law“ herunterrechnen lassen, oder das, was Unfallermittler gerne als „Verkettung unglücklicher Umstände“ bezeichnen. Es ist, wenn man so will, die ehrlichste Form des Horrorkinos – es braucht keine Motivationen mehr, keinen Killer mit traumatischer Vergangenheit, es kann sich ganz auf das konzentriert werden, was die Fans dieser Art des Kintopps sehen wollen: kreative Tötungsmethoden. Kann man moralisch verurteilen, muss man aber nicht.

Jedenfalls war schon nach drei „Final Destinations“ eins klar – ein Film dieser Serie braucht KEINEN Plot und das schlechteste, was einem „Final Destination“-Autor einfallen könnte, wäre, eine tiefere Mythologie, mehr „Background“ einzuführen. Das verträgt der Stoff nicht und das war erfreulicherweise auch Eric Bress („Final Destination 2“, „The Butterfly Effect“), dem Autoren von „The Final Destination“ (nach dem Willen der Produzenten der letzte Teil der Serie, deswegen auch das endgültige „THE“ im Titel anstatt schlichter Numerierung) klar. Für den vierten Teil, Höhepunkt und Abschluss der Reihe, galt, ganz speziell eingedenk des Sprungs ins 3D-Format, das bei Splatterfans mit „My Bloody Valentine“ erfolgreich angetestet wurde, schlicht und ergreifend das Motto: „bigger, better, faster, more!“.

Die Story, wenn man sie so nennen will, entwickelt sich exakt nach Vorschrift – wir haben einige Teens, die der (fantastischen) Katastrophe entrinnen, die ersten Todesfälle danach, schnell ist enträtselt, was Sache ist, und dann geht’s darum, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen, die Kette zu unterbrechen und darauf zu hoffen, dass es reicht, einen Tod zu verhindern (meistens dabei zu spät zu kommen), um glücklich weiterleben zu können, nur um die finale böse Überraschung zu erleben. Das ist das Erfolgsrezept, das der Serie über drei Folgen jede Menge Kohle beschert hat, und das wird man dann ja wohl für den letzten Teil nicht mehr ändern. Bress erlaubt sich nur ein Minimum an neuen Ideen (es gibt einen „vergessenen“ Überlebenden, der Nicks prognostizierte Todes-Reihenfolge heftig durcheinander bringt; auch der Einfall eines „Parallel-Todes“ zweier Charaktere ist schnuffig – Nicks vage Vision passt auf beide gleichzeitig stattfindende Unfälle), ansonsten beschränkt er sich darauf, den Regler in Spinal-Tap-Manier auf „11“ zu drehen (was dann auch in einer netten Koinzidenz, die mir gerade aufgeht, die Anzahl der Todesszenen ist – Serienrekord, übrigens). Die Todesszenen sind noch komplizierter und effektvoller als sonst, und in einem Anfall akuten, aber in diesem Falle hochwillkommenen Overkills serviert „The Final Destination“ ZWEI große Katastrophen zum Preis von einer (SPOILER: dass die zweite in einem 3D-Kino bei laufender Vorführung stattfindet, kann man für aufdringliche Selbstreferentialität oder einen sympathischen in-joke halten. Ich tendiere zu letztgenannter Version). Alles, was nicht dazu dient, Filmfiguren dekorativ und bevorzugt in diversen Einzelteilen von dieser in die nächste Welt zu befördern, ist überflüssiger Tinnef und wird ignoriert, Tiefgang, ergreifend-emotionale Charakterszenen, vergesst es. Sowas gibt es in „The Final Destination“ nicht, und, liebe Freunde, das ist auch gut so.

Denn dieser Film ist ein Film für’s Auge und nicht für’s Hirn, das walte das (übrigens schlichtweg umwerfend) 3D-Format. Es beginnt eigentlich schon mit dem dem Zuschauer entgegengleitenden New-Line-Logo, aber spätestens die grandiose Titelsequenz, die in Form von grandiosen 3D-X-Ray-CGI im Expresstempo durch die Todesarten der ersten drei Filme rast, macht es klar – „The Final Destination“ ist nicht der Streifen, dem man für die 3D-Auswertung ein paar plausibel umsetzbare dreidimensionale Sequenzen aufoktroyiert hat, dieser Film IST für 3D gemacht, in jeder Sekunde begreift der Zuschauer, dass jede Szene, jeder Shot auf maximale 3D-Wirksamkeit hin gestaltet wurde. Das erhebt „TFD“ sogar ein klein wenig über den von mir zunächst verwendeten Status als „Gimmick“-Film; hier wird kein handelsüblicher Film mal eben in 3D gemacht, ein Film wie dieser wäre ohne die 3D-Technologie in dieser Wirksamkeit schlichtweg unmöglich. David R. Ellis, der nach seinem Ausflug zu Snakes on a Plane zur FD-Serie zurückkehrt (er inszenierte bereits Part 2), scheint dafür geboren zu sein, 3D-Horrorfilme zu inszenieren – er geht virtous mit der Technik um. Klar, es gibt jede Menge Shots, in denen Dinge (gerne spitz, lang, scharfkantig und bestens dafür geeignet, lebendes, zuckendes Fleisch zu durchstoßen) auf den Zuschauer zu wirbeln, aber deswegen wollen wir 3D-Filme ja sehen, gelle – es gelingt Ellis jedoch auch, nicht derart offensiv auf den Effekt ausgelegte Szenen mit der dreidimensionalen Technik spannender und zupackender zu gestalten. Darüber hinaus nimmt sich Ellis auch überhaupt nicht die Zeit, in Gefahr zu geraten, dass eine Dialogszene trotz des technischen Gizmos langweilig werden könnte – das Höllentempo, das „TFD“ anschlägt, ist bemerkenswert und wirklich nur noch mit einer Achterbahnfahrt (und nicht der aus dem dritten Teil) zu vergleichen. Mit einer Nettospielzeit von vielleicht 75 Minuten, die wie 45 verfliegen, ist „TFD“ einer dieser selten gewordenen Genrefilme, die wissen, wieviel „mileage“ sie aus ihrem Konzept herauspressen können, was bei einem 3D-Film noch wichtiger ist als bei einem herkömmlichen „flat“ geschossenen Streifen. Mehr an Action, mehr an Effekten wäre vermutlich einfach optisch wie mental nicht mehr zu verarbeiten. Zwar ist das neue 3D-Verfahren wesentlich weniger anstrengend als seine technischen Vorläufer, aber es ist einfach nur „so viel“, dass wir an umherwirbelnden Formen und Farben wirklich erfassen können. Der Score von Brian Tyler („The Killing Room“, „Dragonball Evolution“, „The Expendables“), getragen von einem metallisch-ravenden Titelthema, treibt den Streifen zusätzlich flott voran.

Nicht zu vergessen – „TFD“ ist hart wie die Seuche. Da bleibt kein Körperteil ungeschoren, da fliegen die Fleischfetzen, da werden Köpfe zermanscht, Körper verbrannt, es ist eine wahre Freude (in technischer Perfektion und, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, hehe, in 3D). Eine 16er-Freigabe erscheint mir illusorisch, selbst für eine ungekürzte KJ würde ich aus meiner Patschhand kein Grillstück machen (Major-Distributions-Power könnte zugunsten des Films durchdringen).

Ach ja, ein paar Schauspieler laufen auch noch rum. Beinahe hätte ich’s vergessen. Newcomer Bobby Campo („99“, „Katrina“), die schnucklige Shantel VanSanten („One Tree Hill“), der überzeugend schnöselig-arschlöchrige Nick Zano („Joyride 2: Dead Ahead“) und die ebenfalls angemessen zickige Haley Webb („Big Game“) geben ein plausibles, if completely unmemorables Teen-Quartett ab (VanSanten bleibt noch am stärksten im Gedächtnis). Mykelti Williamson („Forrest Gump“, Black Dynamite) gibt den sympathisch-melodramatischen Quotenschwarzen und macht das mit aller Würde. Krista Allen („Feast“) und der als Rassistenschwein erstaunlich hassenswerte Justin Welborn („Dance of the Dead“) geben die herausragenden „featured victims“. Mehr ist zu der Thematik nicht zu sagen…

Fazit: Es ist gut, dass die „Final Destination“-Serie ihren Abschluss gefunden hat – ich wüsste nicht, wie die Produzenten sich nochmals steigern, noch spektakulärer werden könnten. „The Final Destination“ ist, da bin ich ziemlich sicher, das Nonplusultra, was dieses Konzept angeht. Heck, vielleicht sollte man sogar die ganze neue 3D-Technik wieder einstampfen, das Statement ist gemacht, auf Anhieb fiele mir kein Weg ein, das Resultat noch zu übertreffen. Blutiges, splattriges, vollkommen plotbefreites eye candy in technischer Perfektion, eine adrenalin- (und blut-)getränkte Achterbahnfahrt der Kills und Effekte, all show, no substance, aber das ist GENAU SO, wie ich einen „Final Destination“-Film haben möchte. Hopphopp, Kinokarte (für eine 3D-Vorstellung) kaufen und atemlos im Kinosessel sitzen (und eins kann man mir glauben – es ist unmöglich, dass der Streifen, selbst bei Heim-3D, on DVD oder Blu-Ray auch nur annähernd so effektiv sein kann. Wenn es ein Argument für die Investition in ein Kinobillett gibt, dann ist es ein Film wie dieser) . Mehr kann man aus dem Thema nicht rausholen.

4/5

(c) 2009 Dr. Acula

Review verfasst am: 01.10.2009