- Original-Titel: Fifteenth Phase of the Moon

- Regie: Mark Amos Nealy

- Land: USA

- Jahr: 1992

- Darsteller:

Brigitte Bako (Carolina), Linden Ashby (Jason), Castulo Guerra (Senor de Leon), Irene DeBari (Senora de Leon), Tony Alvarenga, Norita Golanos, Kenia, Jill Soyars

Vorwort

Die junge Carolina arbeitet – widerwillig – im Schnellrestaurant ihres aufbrausenden Vaters, doch sie träumt nicht nur von der Kunst (so manche Nacht verbringt sie auf dem Dach der Mietskaserne, in der die Familie wohnt, wo sie an einem monumentalen Gemälde werkelt), sondern auch von ihrem Prince Charming – mit einem Tiger-Tattoo auf dem Rücken. Eines Tages platzt, aus einer Laune heraus, der Herumtreiber Jason ins Diner und bewirbt sich um die vakante Stelle als Tellerwäscher. Papa de Leon hält nichts von ihm, aber Jason – wie alle Herumtreiber ein 1-A-Männermodel – lässt sich davon nicht stören und macht sich an die Arbeit. Besonders auf Carolina macht der junge Bursch‘ mächtig Eindruck und verhilft ihr zu erotischen Träumen. Als Carolina dann am nächsten Morgen bei einer Zufallsbegegnung im Waschraum des Restaurants auch noch bemerkt, dass Jason das von ihr geträumte Tiger-Tattoo spazieren trägt, fasst sie einen folgenschweren Entschluss…

Inhalt

Nachdem ich mir die „Cinema Collection“ wegen 12:01 PM schon mal gekauft habe, kann ich mir ja auch mal die restlichen Shorts zu Gemüte führen. Ich bin ja nach wie vor der Ansicht, dass das Kurzfilmformat ideal ist, um Geschichten kurz, knackig und ohne langweiliges Filler-Material zu erzählen; andererseits ist mir auch absolut klar, dass es sowas von keinen *Markt* für Kurzfilme gibt, und Kurzfilme, bei denen die Betonung auf „FILM“ (d.h. meines bescheidenen Erachtens nach eben eine mit filmischen Mitteln erzählte Geschichte) liegt, daher in der Minderheit sind… statt dessen gibt’s im Kurz-Format viele Arbeiten, die von Filmhochschülern oder sonstigen hoffnungsfrohen Filmemachern realisiert werden, die keinerlei kommerzielles oder überhaupt nur Unterhaltungs-Potential haben und bestenfalls als showreel für handwerkliche Fähigkeiten dienen können, mit denen sich die Regisseure

Bei „Fifteenth Phase of the Moon“ handelt es sich leider Gottes um einen Streifen aus der letztgenannten Kategorie. Ich bin mir sicher, dass Mark Amos Nealy und seine Co-Autorin Celia Roebuck Reed, die hier eine von Reed erdachte Kurzgeschichte adaptierten, sich sicher sind, hier ein denkwürdiges Stück Kurzkino mit einer bedeutungsvollen Aussage abgeliefert zu haben, aber für den normalen Zuschauer, der sich von einem Film zunächst mal verspricht, dass er ihn idealerweise unterhält oder er sonst einen gewissen Mehrwert aus der mit ihm verbrachten Lebenszeit zieht, ist „Fifteenth Phase“ ein eindeutiger Fall von prätentiösem Kunstgeschwurbel.

Ja, ich hab durchaus begriffen, dass die Essenz der Geschichte Carolinas Selbstfindung ist – das künstlerisch begabte Mädchen, das nach dem Willen ihres Vaters als Kellnerin im Familienbetrieb arbeiten muss, weil er nicht versteht, wo ihre Interessen liegen, woran ihr, ähm, „Herz“ hängt und keine Unterstützung bekommt (ihre Mutter steht Carolina und dem Willen, sich aus der Familie zu „lösen“, durchaus mit Sympathie gegenüber, traut sich aber im klassischen, speziell in hispanischen Kreisen noch gepflegten Rollenmodell nicht, gegen den Familienvorstand aufzubegehren); das Erscheinen ihres „Traummanns“ ist dann eben der Auslöser dafür, dass sie sich endlich verselbständigt (wobei es der, ähm, Logik des Films auch nicht wirklich zuträglich ist, dass sie *erst* den heißen Sex-Traum hat und *dann* bemerkt, dass Jason der Tattoo-Träger ist), aber schlussendlich hat die Story keine Pointe, keinen pay-off.

(SPOILER) Carolina verkündet ihrem Vater, dass sie sich einen anderen Job suchen will, er sagt, dass sie, wenn sie gehen will, nicht wiederzukommen braucht, und, weil er gerade in Fahrt ist und durchaus begriffen hat, dass Jasons Auftauchen ursächlich für Carolinas „Laune“ Ist, schmeißt er den auch noch raus, Mama steckt Jason Geld zu, Ende. So what? Wo ist der von mir im letzten Absatz verlangte „Mehrwert“? Was habe ich als Zuschauer davon, dass ich diesen Film nun gesehen habe, diese Geschichte nun kenne? Was unterscheidet dieses tragische Einzelschicksal von irgendeiner Storyline einer fünftklassigen Telenovela? Why should I care? Warum sollte ich, wenn ich wollte, emotional in Charaktere investieren, deren Schicksal völlig offen bleibt? Was Nealy und Reed uns hier bieten, ist bestenfalls der erste Akt einer richtigen Story – und nicht mal der einer sonderlich interessanten.

Aber das ist den Filmemachern natürlich auch grad egal, denn wir sollen ja gar nicht merken, dass die Geschichte hohl ist, die Charaktere praktisch nicht existent und wenn, dann mit Müh‘ und Not „eindimensional“, weil – wir sehen KUNST. Und deswegen ist Nealy verliebt in seine schwer symbolischen und bedeutungsschwangeren Bilder – da haben wir Carolines ersten Traum, in dem sie ihren tätowierten Prinzen sieht, doch trägt er eine Maske und darunter ist… Caroline! (Wow, welch Subtext. Caroline muss keinen Liebhaber finden, sondern sich selbst. Yowsa. Gähn), da haben wir in inflationärer Anzahl dramatisch in Zeitlupe auf den Boden fallende Zigarettenkippen (wahrscheinlich eine schwer aussagekräftige Metapher auf nichts spezielles, aber eben mal ’ne Metapher), Carolines Zeichnungen und Gemälde (mit einer auffallenden Faszination für Aktbilder von ihr selbst), eine – zumindest einigermaßen ansprechende – geträumte Sexszene mit Caroline und Jason, Zeitrafferaufnahmen des auf- und untergehenden Mondes (die vermutlich irgendwie den undurchschaubaren Titel des Films rechtfertigen sollen), da räsonnieren Carolines Freundinnen demonstrativ darüber, dass man ja keine Schule bräuchte, wenn man einen Mann hat (so sind sie, die primitiven Latinos!), da trifft Jason auf eine komplett in reflektierendes Metall gewandete Obdachlose (was ihm letztlich den Weg zu Carolina weist), und, weil wir uns ja, wenn wir Mark Nealy sind, für den Verband der Kakteenficker e.V. bewerben wollen, bestreiten wir die Hälfte der Dialoge auf Spanisch ohne Untertitel (ich habe ja den starken Verdacht, der spanische Text lautet so ungefähr „ihr blöden Pisser, mit euch Spacken kann man’s machen, fickt euch ins Knie“).

Immerhin gibt’s ein paar schöne – wenn auch vielleicht etwas, speziell in den „Traumszenen“, der 80er-Noir-Schule geschuldete – Bilder (eingefangen vom polnischen Kameramann Dariusz Wolski, der mittlerweile in Hollywoods A-Liste vorgedrungen ist und u.a. Gore Verbinskis „Piraten der Karibik“-Trilogie und Tim Burtons „Sweeney Todd“ fotografierte) und ein hübsches musikalisches Leitmotiv. Weil Nealy aber eine Schnarchnase ist bzw. als Künstler „Traumwelt“ und ach-so-harte Realität gegenüberstehen will, entfaltet der Film trotz des Kurzfilmformats keine dramaturgische Wirkung (wie auch, wenn sich so etwas ähnliches wie „Plot“ erst in den letzten fünf Minuten vorstellt), plätschert einfach vorbei, kann nie fesseln oder auch nur halbseidenes Interesse wecken.

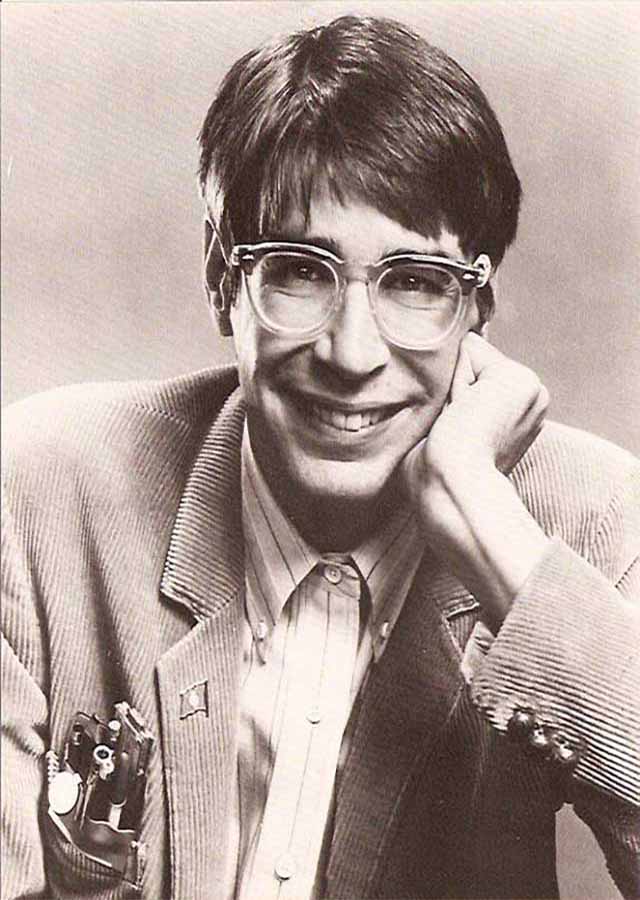

Dabei geben sich zumindest die Darsteller redlich Mühe. Brigitte Bako ist nett anzuschauen und versucht sichtlich, ihrem Charakter die Tiefe zu geben, die das Drehbuch leider völlig vergessen hat, aber letztlich ist sie nicht in der Lage, der Figur wirklich Leben einzuhauchen. Bako war danach einige Male in der Erotik-Reihe „Red Shoe Diaries“ zu sehen und ist mittlerweile Hauptdarstellerin der kanadischen Comedy-Serie „Gigi“ über die Leiden einer mittdreißigjährigen B-Film-Schauspielerin. Casting for life?

Linden Ashby hat mich regelrecht überrascht – der spätere Johnny Cage aus dem ersten „Mortal Kombat“-Film, der sich durch „Melrose Place“, Pyuns „Blast“, „Sniper 2“, „Wild Things 2 + 3“, „Resident Evil: Extinction“ und „Prom Night“ ackerte, zeigt hier eine feine, nuancierte Vorstellung als wohlmeinender Fremdkörper in einem ihm weitgehend verschlossenen (da hispanischen) Mikrokosmos.

Castulo Guerra („Die üblichen Verdächtigen“, „Der Rasenmähermann II“, „Prison Break“) ist ein lebhafter Papa de Leon (trotzdem hätte ich mir irgendwie Cheech Marin für die Rolle gewünscht), Irene DeBari („Unspeakable“) ist – wie vermutlich gewollt – unauffällig.

Bildqualität: Der 4:3-Transfer in der „Cinema Collection“ des Briten-Labels ILC entspricht in etwa dem von „12:01 PM“ – okay, aber unspektakulär.

Tonqualität: Englischer Ton in Dolby 2.0 (mit den erwähnten spanischen Dialogblöcken) von mittelprächtiger Güte, aber zweckdienlich.

Extras: Keine.

Fazit: „Fifteenth Phase of the Moon“ ist Kurzfilmkino, wie es NICHT sein sollte – anstatt das Format wirklich zu nutzen und eine effektive, pointierte Geschichte zu erzählen, verliert sich Mark Amos Nealy in seiner aufdringlich-gewollt-künstlerischen Symbolik und dabei völlig aus den Augen, welche Aussage er (bzw. er und seine Co-Autorin) möglicherweise machen wollte. Fremdbestimmtes Leben ist schlecht? Well, duh. Es ist besser, seinen eigenen Weg zu finden? Double-duh. Man soll darauf warten, dass der tätowierte Traumprinz, der in meinem Traum ich selber bin, auftaucht? Blech. Mit irgendeinem wirklichen *Abschluss*, einer Moral-von-der-Geschicht oder wenigstens einem Ausblick auf das, was Carolina nun tun wird, würde ich dem Film schon wesentlich wohlwollender gegenübertreten, so aber haben wir hier nichts weiter als prätentiöse Leere in schönen Bildern, in denen passable Schauspieler ihr Bestes tun, aber letztlich keine faire Chance haben. Zeitverschwendung.

1/5

(c) 2009 Dr. Acula

Review verfasst am: 15.06.2009