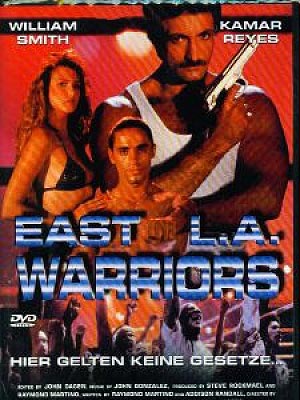

- Deutscher Titel: East L.A. Warriors

- Original-Titel: East L.A. Warriors

- Regie: Addison Randall

- Land: USA

- Jahr: 1989

- Darsteller:

Tony Bravo (Aurelio), Kamar Reyes (Paolo), Lawrence Hilton-Jacobs (Caesare), William Smith (Martelli)

Vorwort

In den Ghettos von Los Angeles herrschen die diversen ethnischen Gangs. Nur alle zwei Jahre kommt es zu einem Waffenstillstand, wenn der lokale Drogenobermotz Caesare die „Spiele“ ausruft – Martial-Arts-Duelle bis zum Tod (und da wird im Zweifelsfalle schußwaffentechnisch nachgeholfen). Nach einem Drive-By-Attentat auf die Geburtstagsfeier seines Bruders entschließt sich Paolo, der Hispano-Gang „Los Lobos“ beizutreten und wünscht, vom Gang- und Kriegsveteranen Aurelio in die hohe Kampfkunst eingewiesen zu werden. Aurelio weigert sich zunächst, weil er der Ansicht ist, Paolo würde sich nicht dem ehrenvollen Kodex eines „Kriegers“ unterwerfen, aber als Polizeidetective Rodriguez, ein alter Nam-Kumpel Aurelios, diesen bittet, ihm zu helfen, Caesare unschädlich zu machen, wittert Aurelio die Chance, über den Umweg der „Spiele“ an den Oberdealer heranzukommen. Im Nu zimmert er aus Paolo einen aufrechten Kämpfer, doch dann erfährt Paolo zufällig, dass Aurelio dereinst seinen Vater getötet hat…

Inhalt

Himmel hilf, wieder mal was von PM Entertainment. Man kann über Joseph Merhi und Richard Pepin (oder Merry und Pippin, wie respektlose Elemente sich ausdrücken würden) denken, was man will, aber sie stießen mit ihren el-cheapo-gefilmten Actionfilmchen Ende der 80er Jahre in die ein oder andere echte Marktlücke (bevor sie mit souverän gemachten Randalefilmen in den 90ern zur festen Größe auf dem B-Movie-Sektor wurden). Nicht nur, dass sie ein ganzes Rudel Filme mit schwarzen Protagonisten, quasi Ultra-Low-Budget-Blaxploitaton, wie die „L.A. Heat“-Reihe produzierten, nein, sie erkannten auch Jahre vor den größeren Studios (die ja erst jetzt langsam auf den Trichter kommen) das Marktpotential der hispano-amerikanischen Bevölkerungsstruktur und produzierten mit „East L.A. Warriors“ bereits 1989 ein auf Spanisch gedrehtes Pendant mit einigen mehr oder minder renommierten ethnisch passenden Schauspielern wie dem mexikanischen TV-Star Tony Bravo und dem jungen Puertoricaner Kamar Reyes. Dazu noch die eh schon unter Vertrag stehenden Stamm-Stars Lawrence Hilton-Jacobs und William Smith als Gaststars und schon hat man, so die Rechnung der Produzenten, einen potentiellen Videohit, den man nicht nur der entsprechenden ethnsichen Zielgruppe, sondern guten Gewissens auch noch dem restlichen Publikum andrehen kann. Zumindest finanziell scheint sich das Unterfangen durchaus gerechnet zu haben, denn auf der kommerziellen Basis von Filmen wie diesem bauten Pepin und Merhi schließlich ihre Company zu einem der Marktführer in Sachen DTV-Action aus.

Nun ist es sicher irgendwo ein hehres Anliegen, kommerzielle Unterhaltungsfilme für die hispanische Minderheit in Amerika zu drehen, aber man könnte sich doch zumindest bemühen, es nicht allein beim ethnischen Aspekt zu belassen, sondern auch, so rein aus Spaß, einen zumindest ansehenswerten Film abzuliefern… das, was sich dem entzündeten Auge des Betrachters nämlich bietet, wenn er „East L.A. Warriors“ in seinen DVD-Player stopft, ist ein selten ödes Konglomerat aus „Colors“, „Warriors“ und „Karate Kid“, nur halt ohne den grimmigen Realismus von „Colors“, die atemberaubende Spannung von „Warriors“ und die, hüstel, spektakulären Martial Arts aus „Karate Kids“. Im Endeffekt laufen ein paar talentfreie Darsteller-Knallchargen in schnell aus dem Kostümfundus hingerotzten Gang-Klamotten durch selten einfallslose Sets und hauen sich ab und zu in kurzen (nicht blinzeln, sonst verpasst man’s) Kampfszenen auf die respektiven Glocken. Es mag ja sicher herzensgut gemeint sein, wenn Addison Randall, der Director, der uns auch schon die Schundklopper „Payback“ und „Shotgun“ bescherte, in Ermangelung eines für Non-Stop-Action geeigneten Budgets (ergo: keine Autostunts, keine Verfolgungsjagden) weite Teile des Films mit (ödem) Sozialdrama totschlägt, aber es ist halt himmelsturzlangweilig anzusehen, zumal das konfuse Script mehr als nur einmal vergisst, in welche Richtung es sich eigentlich entwickeln will. Beispiele? Gerne. So ist z.B. das Attentat auf die Geburtstagsfeier, wenn man Caesares Dialog glaubt, eigentlich auf Paolo (unseren Helden) gezielt gewesen, doch der ist zum entsprechenden Zeitpunkt noch nicht mal Mitglied einer Gang, geschweige denn irgendwie mit Caesare ins Gehege gekommen – warum also wollte Caesare ihn tot sehen? Der „Waffenstillstand“ für die „Spiele“ scheint Wochen oder Monate zu dauern (jedenfalls lang genug, dass Aurelio in einer „wunderschön“ aus den einschlägigen Martial-Arts-Weiser-Meister-unterrichtet-jungen-Schüler-Kloppern gerippten Trainings-Montage aus Paolo einen „Krieger“ bauen kann) und der eigentliche Plotpunkt selbst, nämlich die ominösen „Spiele“ (nicht mehr als ein quasi „ultimate fighting“-Turnier in einem Boxring) werden (nach einer eher peinlichen Ansprache Paolos, die die Gangs zum gemeinsamen Kampf gegen Caesares „Terrorherrschaft“ motivieren soll) in knapp fünf Minuten abgehandelt. Großer Höhepunkt, ganz toll.

Die 85 Minuten strecken sich also gewaltig (ich starrte bereits nach 20 Minuten ungläubig auf die Uhr, weil ich darauf gewettet hätte, der Film müsste schon mindestens halb vorbei sein), weil auch so arg viel nicht passiert. Die wenigen Actionszenen vor dem (ebenfalls nicht umwerfenden) Showdown sind an einer Hand abzuzählen und, soweit es sich um Zweikämpfe handelt, erschreckend miserabel choreographiert, die Dialoge sind einschläfernd bis brechreizerregend (und herrlich unoriginell: „Schmerz ist der beste Lehrmeister des Kriegers“, salbadert Aurelio doch während Paolos Training, ohne dabei rot zu werden), die Charaktere unsympathisch (aber das ist wenigstens noch eine Welt, in der Männer häßliche Oberlippenbärte tragen und in weißen Feinripp-Unterhemden auf die Straße gehen können), die filmische Umsetzung von Randall extra-betulich langsam und größtenteils der schlichten point-and-film-Schule entstammend (wenn Randall mal versehentlich seinen „Style-Detektor“ anwirft und in ein-zwei Szenen idiotische Überblendungen, leichten Zeitraffer oder Slowmo einsetzt, wirkt’s ebenso hanebüchen wie seine aus unerfindlichen Gründen in schwarz-weiß gehaltene Flashbacksequenz). Keine Frage, dass Randall es schafft, gleich nach zehn Minuten eine sinnfreie Sexszene einzubauen (bleibt aber die einzige, Frauen haben in diesem Film nicht wirklich was zu melden). Ansonsten sollte man sich natürlich auch von der KJ–Freigabe nicht irritieren lassen, bis auf ein paar relativ knackige, aber auch nicht wirklich graphische Einschüsse ist der Streifen härtetechnisch auf Vorabend-Krimi-Niveau.

Wie üblich wahlweise fußnägelaufkräuselnd gruselig oder heiterkeitsfördernd (im Zweifel aber eher ersteres) ist die einmal mehr schauerliche Musik von PM-Hauskomponist John Gonzalez inklusive eines gewohnt trommelfellmarternden Titelsongs (ich muss mir ect mal eine CD mit den fürchterlichsten PM-Filmsongs machen. Räumt in Sekundenschnelle jede Tanzfläche).

Wie nicht anders zu erwarten, werden schauspielerisch äußerst dünne Bretter gebohrt. Tony Bravo, der im mexikanischen TV wohl wirklich eine große Nummer sein muss (was nicht wirklich für die Qualität des dortigen Fernsehens spricht, aber wir kennen ja aus eigener bitterer Anschauung mexikansiche Telenovelas wie „Die wilde Rose“), holzt sich charismafrei durch den Film, hat aber wenigstens den typischen „ich-kann-vor-Kraft-kaum-geradeaus-laufen“-Gang der Steroidmonster drauf. Aus Kamar Reyes, der Paolo auch keine tiefgründigere Note geben kann, wurde sogar noch was – für seine Darstellkünste in der US-Daytime-Soap „One Life to Live“ wurde er schon mehrfach für einschlägige Preise nominiert. William Smith (zahllose PM-Heuler wie „L.A. Vice“, „Deadly Breed“, aber auch „Conans“ Vater) schaut für einen sinnfreien Gastauftritt vorbei und Lawrence Hilton-Jacobs („L.A. Heat“, „Angels of the City“) mimt mal zur Abwechslung den Bösen (wahrscheinlich hat er sich als Gegenleistung ausbedungen, mal Regie führen zu dürfen)

Bildqualität: Wir lassen ja bekanntlich alle Hoffnung fahren, wenn wir bei einer Best-DVD auf Play drücken. Wie die meisten PM-Titel im Best-Programm stammt auch „East L.A. Warriors“ aus dem Fundus von Eagle Media (oder „Eagle Pictures“. Wäre auch mal nett, wenn die sich auf einen Namen einigen würden). Die Bildqualität des 4:3-Vollbildtransfers ist nicht so schlimm wie zunächst befürchtet, aber natürlich auch alles andere als gut. Der Transfer plagt sich mit einem deutlichen Grundrauschen und ist überdies recht milchig. Detail- und Kantenschärfe sind Fremdwörter, die Kompression plagt sich mit etlichen Nachziehern, aber der Kontrast ist erträglich und immerhin werden wir nicht durch grobe Mastering-Fehler, Bildstörungen, Defekte oder Verschmutzungen belästigt. Trotzdem natürlich nur mit viel Wohlwollen ein „bestenfalls unterdurchschnittlich“.

Tonqualität: Deutscher Ton ausschließlich in Dolby 2.0 wird geboten (nicht, dass wir unbedingt mehr bräuchten, zumal der O-Ton, wie erwähnt, Spanisch wäre). Die Synchronisation selbst ist mal wieder erschreckend lieblos ausgefallen und nervt durch den inflationären Gebrauch spansicher Floskeln (entweder ich übersetze alles oder ich lass‘ es bleiben), ist aber zumindest von brauchbarer Sprachqualität. Die Musik ist (angesichts ihrer objektiven Qualität, und die ist erschütternd) fast schon zu schön abgemischt, Nebengeräusche finden kaum statt, ein permanentes Grundrauschen ist ebenfalls zu verzeichnen, aber nicht störend.

Extras: Eine Trailershow auf neun andere Eagle-/Best-Titel ist alles, was sich anfindet. Wenn man davon absieht, dass man im Hause Best (oder Eagle) tatsächlich blöd genug war, den Hauptfilm durch Anhängen von sage und schreibe 35 Minuten grauem Bildschirm künstlich zu verlängern…

Fazit: Wie so viele PM-Streifen aus der Phase 1988-1990 taugt „East L.A. Warriors“ absolut gar nichts. Der möglicherweise (siehe oben) wohlmeinend intentionierte Streifen liefert nichts außer der Demonstration geballter Inkompetenz auf allen Ebenen, leider aber auch in derart langweiliger Form, dass man sich nicht mal drüber amüsieren kann (ich würde mir auf jeden Fall erheblich lieber sofort drei beliebige „Karate Warrior“-Teile am Stück ansehen als DIESEN Film nochmal). Wenn man schon unbedingt einen Gang-Film sehen will, sollte man entweder, so’s ernsthaft sein soll, zu „Colors“, oder, wenn Wert auf Spannung gelegt wird, zu „Die Warriors“ greifen. Ein Garagen-Sampling dieser beiden Filme mit einer gehörigen Portion „Karate Kid“ ist nämlich, quod erat demonstrandum, völlig frei von Unterhaltungswerten…

1/5

(c) 2002 Dr. Acula

Review verfasst am: 01.01.2002