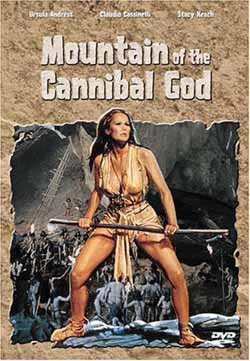

- Deutscher Titel: Die weiße Göttin der Kannibalen

- Original-Titel: La montagna del dio cannibale

- Alternative Titel: Slave of the Cannibal God | Mountain of the Cannibal God | Prisoner of the Cannibal God |

- Regie: Sergio Martino

- Land: Italien

- Jahr: 1977

- Darsteller:

Susan Stevenson (Ursula Andress)

Edward Foster (Stacy Keach)

Manolo (Claudio Cassinelli)

Arthur (Antonio Marsina)

Father Jose (Franco Fantasia)

Vorwort

Meinen Stammlesern verrate ich da sicherlich (einmal mehr) nix neues, aber für die Newbies unter Euch oder die, die durch konzentriertes Googlen auf dieses Review gestossen sind, einmal mehr: obwohl ich mich nun doch in gewissem Umfang zu den Splatterheadz und Gorehounds zähle, kann ich mit einer Untergruppe des Blut-und-Gedärm-Ghettos nicht wirklich viel anfangen – mit dem Kannibalenfilm. Man kann´s drehen und wenden wie man will, trotz aller bahnbrechenden Tabulosigkeit, effekttechnischer Realitätsnähe (was zu dem nicht totzukriegenden Gerücht führt, Deodatos Cannibal Holocaust [oder war´s „Ferox“? Ich kann die nie auseinander halten] wäre Snuff, sprich the real deal), was auch immer, mich interessieren diese selbstzweckhaften Gemetzelorgien, die sich oft und zu gern des „künstlerischen Mittels“ bedienten, friedlich vor sich hin krauchendes Viehzeug vor laufender Kamera zu massakrieren, was ich für die feigste Art der „Schockeffekt“-Kreation halte (und ich jedem beteiligten Regisseur und Produzenten ein solches Schicksal an den Hals wünsche), nun mal nicht sonderlich – dann doch lieber ein Zombie-Spektakel, das ähnlichen blood´n´gore-Gehalt verspricht, aber wenigstens nicht so tut, als würde es irgendeinen kulturhistorischen oder soziologisch-kritischen Inhalt vermitteln wollen. Zumal der Kannibalenfilm nun auch noch ein Spezialgenre der italienischen Filmverbrecher ist und die nun mal im allgemeinen, vor allem, wenn´s eben um bluthaltiges geht, selten im Ruf stehen, interessante Filme zu schaffen. Hin und wieder überwinde ich mich aus schlichter Chronistenpflicht und so unterzog ich mich schon vor einiger Zeit (noch zu Zeiten meiner früheren Homepage) der Selbstfolter, Joe D´Amatos unerträglichen Schmarren Emanuelle and the Last Cannibals in seiner ungeschnittenen Astro-Fassung einer Prüfung zu unterziehen (und, um´s kurz zu machen, da dieser Film mit Sicherheit NIEMALS auf diesen Seiten auftauchen wird, es ist zweifellos eine der banalsten, schundigsten und vollkommen idiotischten Zelluloidverschwendungen, mit deren Betrachtung ich eineinhalb unwiederbringliche Stunden meines eh viel zu kurzen Lebens – wenn ich meine kilometerlange Liste noch zu besprechender Filme so ansehe – sinnlos verpulverte). Der einzige Kannibalenfilm (der hier besprochene Jess-Franco-Blödsinn Nackt_unter_Wilden wird zwar als Mondo Cannibale IV vermarktet, hat aber mit Kannibalen ungefähr so viel zu tun wie der Papst mit einer Verhütungskampagne), der mich irgendwie latent immer ansprach, war Sergio Martinos Slave of the Cannibal God, was zu einem gewissen Anteil (naja, zu einem gravierenden… woll´n wa mal ehrlich sein) an der hauptdarstellenden Ursula Andress lag. Obwohl der Streifen in den USA zum Budget-Preis erhältlich ist, konnte ich mich aber letztendlich nie überwinden, mir die Disc zuzulegen, zweifellos deswegen, weil auch Martino nicht an sich halten konnte und ein paar echte lebende Tiere abmurkste und ich derlei Tun nun wirklich nicht zu unterstützen gedenke. Manchmal hat Euer lieber Webmaster dann aber doch wieder „Glück“ – mein hier schon öfter gegrüsster Kumpel Gert erwarb – eigentlich wegen einem anderen Film, dem hier besprochenen The_Undertaker_and_his_Pals, die vom Ultra-Budget-Label Brentwood in den USA vertickte 4er-Box Flesh Feast und stellte mir, grossherzig, wie er nun einmal ist (und das ist nun als ehrliches Kompliment gemeint), selbige zwengs Review zur Verfügung. Und einem mehr oder minder geschenkten Gaul schaut Euer Doc nun mal selten ins Ohr, aber um so lieber auf den Fernsehschirm (was ungefähr auch bedeutet, dass ich nach dieser stundenlangen bedeutungslosen Vorrede nun tatsächlich mit der Filmbesprechung anfange, hehe).

Inhalt

Nachdem uns der Vorspann einige mehr oder minder beeindruckende Aufnahmen des tierischen Lebens im Dschungel nähergebracht hat, informiert uns ein englischsprachiges Insert über ein paar grundlegende Fakten über Neuguinea, so z.B. dass ein Grossteil der dortigen Dschungel noch unerforscht ist usw. usf, das übliche also. Lustig daran ist nur, dass den amerikanischen Filmimporteure, denen diese Texttafel zu verdanken ist, keine bessere Lösung zur Einblendung eingefallen ist, als den darunter zunächst weiterlaufenden Film komplett inkl. Ton zu stoppen, bis auch langsame Leser die zehn knappen Zeilen verarbeitet haben dürften. Dann rollt der Film auch weiter und ein landender Jet der Pakistan Airlines auf dem Rollfeld aus. Dem entsteigt Ursula Andress und wird sofort von Paparazzi und Reportern umlagert – schätze, die Szene hat Mrs. Andress gefallen, denn die Karriere, sollte man meinen, befindet sich ja auf dem eher absteigenden Ast, wenn man in italienischen Kannibalenplotten mitspielen muss, und dieses Reporteraufkommen mochte die Diva vielleicht an die eigene ruhmreiche Starvergangenheit erinnern, sweet dreams of better times… Egal, die Memoiren eines Ex-Bondgirls müssen warten, hier hört uns Ursel auf den Namen Susan Stevenson und sucht ihren ihr abgängigen Ehegatten Henry, der irgendwo in den Dschungeln Neuguineas verschütt gegangen ist – in der englischen Synchro befleissigt sich Susan übrigens eines recht lächerlich wirkenden italienischen Akzents… nachdem die lästigen Reporter abgewimmelt sind, sucht Susan mit ihrem

Bruderherz Arthur die britische Botschaft auf und beklagt sich über die mangelnden Suchergebnisse der Behörden. In einer leider endlos langen Sequenz weisen der Konsul und ein Vertreter der lokalen Regierung darauf hin, dass Henry sich ohne Wissen und – vor allem – ohne Genehmigung derselben auf seine unauthorisierte Expedition begeben habe und sich daher die Motivation, den Vermissten zu finden, auf ein recht erschütterendes Mindestmass zurechtgestutzt hat. Im Klartext: für die Regierung ist die Frage, ob ein englischer Dschungelforscher, sei er nun weltberühmter Wissenschaftler oder nicht, auf einer wilden Expedition durch unwegsames Gebiet verloren ging oder nicht, ein ganz klares Fall von PAL (Problem Anderer Leute, für DNA-Ignoranten). Immerhin gibt der britische Konsul noch den Tip, es doch bei Professer Edward Foster, einem renommierten und erfahrenen Expeditionsleiter zu versuchen, der Knabe sei zwar a) ein wenig seltsam und b) auch noch ein „Yank“, aber ansonsten wohl ganz brauchbar. Den Tip hätt´s nicht gebraucht, denn Arthur hat mit Foster eh schon ein Date ausgemacht.

Foster entpuppt sich als Mike Hammer, eh, Stacy Keach mit dschungelerprobtem Vollbart und possierlichen Bermuda-Shorts, gibt ansonsten den Indiana Jones für Minderbemittelte und bewohnt eine ziemlich ansehnliche Villa. Foster ist überdies nicht nur ein alter Kumpel des verschwundenen Henry, sondern hat darüber hinaus auch eine ziemlich klare Vorstellung von dessen gegenwärtigem Aufenthaltsort – mitnichten treibe sich der, wie die Behörden vermuten, im Maragata-Dschungel herum, sondern vielmehr auf der Roka-Insel, deren Betreten offiziellerseits verboten ist, vordergründig aus Gründen der Umwelterhaltung, aber nach Fosters bescheidener Ansicht deswegen, weil die Insel ein Berg ziert, der erstens für die Eingeborenen heilig und zweitens nach allgemeiner Meinung verflucht ist. Arthur regt sich nicht unberechtigterweise ein wenig auf, dass Foster diese für eine eventuelle Suchaktion doch recht vitale Information bislang für sich behalten hat, aber, als ob dies seine Verschwiegenheit gegenüber den Autoritäten erklären würde, sabbelt der Yankee nur etwas davon, dass er auch dereinst auf Roka gewesen sei, als Schiffbrüchiger, und von seinen mysteriösen Erlebnissen Henry berichtet habe, was wiederum fasziniert und zu seiner eigenen fatalen Expedition getrieben habe. Genau genommen erklärt das natürlich nicht wirklich, warum Foster erst jetzt mit der Roka-Story rausrückt, ebenso wenig sein nachgeschobener Bericht, er selbst habe damals den heiligen Berg besteigen wollen, sei aber aufgrund einer unbekannten „Force“ davon abgehalten worden (jaja, möge die Macht mit dir sein). Nun, mir persönlich wäre das alles ein wenig zu dünn, aber Susan lässt sich nicht abhalten, Foster zu beauftragen, umgehend bis sofort eine Suchtruppe zu organisieren, der sich das Geschwisterpaar anzuschliessen gedenkt. Ein Mann, ein Wort (eine Frau, eine…, äh, sorry, got carried away), und schon in der nächsten Szene hocken Susan, Arthur, Foster, dessen einheimischer Diener/Freund/Kumpel Asao und drei weitere einheimische Hilfskräfte in einem Helikopter und lassen sich auf einem Plateau absetzen, von wo es aus noch eine Woche Fussmarsch durch den Dschungel bis zur Küste sei (wieso sie sich nicht gleich zur Küste fliegen lassen, bleibt eines der vielen unausgesprochenen Geheimnisse italienischer Drehbuchautoren). Asao beäugt die akttraktive Blondine Susan beim Ausstieg mit einem ominösen Blick.

Irgendwo unterwegs gabelt die Truppe noch ein paar Eingeborene als Träger auf und hiked fröhlich durch den Dschungel, zumindest so lange, bis Susan, dschungeluntauglich wie attraktive Blondinen nun mal sind (aber immerhin stolziert sie nicht, wie gewisse Leute in Jess-Franco-Filmen in 15-cm-Stöckelschuhen durch den Regenwald, sondern mit Lederstiefeln, aber die haben zumindest auch ein paar cm Absatz und dürften daher auch nur bedingt tropentauglich sein), auf die Nase fällt und sich kieksenderweise einer beachtlich grossen und, wenn wir Fosters fachmännischer Expertise glauben dürfen, hochgiftigen Spinne face-to-face gegenübersieht. Fortschreitendes Kieksen ruft Foster endlich auf den Plan und er zermanscht die Spinne (selbstredend ein echtes Tier und kein Gummiprop, das italienische Tricktechniker aber auch eh nicht überzeugend hinbekommen hätten, siehe Nuda_per_Satana) mit seiner Machete, nicht ohne Susan grummelnd auf den weiteren Weg zu geben, doch in Zukunft aufzupassen, wo sie ihre Boots hinsetzt. Aus dramaturgisch notwendigen Gründen befinden die Eingeborenen nebst Asao, dass die Zermanschung der Spinne ein böses Omen darstellt, das umgehend durch ein Ritual neutralisiert werden müsse, und dieses Ritual besteht darin, dass ein armer, unschuldig seines Weges dahinrutschender Echserich gefangen, gehäutet, aufgerissen und dessen Innereien roh verspeist werden, lecker (weitere Minuspunkte aus Sicht des Tierfreunds). Der Überflug eines Polizeihubschraubers zwingt die weissen Expeditionsteilnehmer kurzfristig zum Abtauchen ins Unterholz, während die Einheimischen sich durch dieses Ereignis nicht von ihrer Echsenverspeisung abbringen lassen. Aus unerfindlichen Gründen, sprich, das Script will es so, bekommt Arthur einen mittelschweren cholerischen Anfall und geht auf Natives los. Foster kann die Situation zwar vorübergehend klären, aber die vier grad erst aufgegabelten Träger überdenken ihre beruflichen Optionen und entscheiden sich klugerweise dafür, sich zu verzupfen, so dass Foster Arthur böse angrummeln kann und die Reise nicht unbedingt in Hochstimmung fortgesetzt wird. Ohne weitere filmreife Zwischenfälle erreicht die Party den Strand. Foster beabsichtigt die Überfahrt des Nächtens durchzuführen und Arthur warnt seine Schwester, dem Ami nicht zu sehr zu vertrauen. Eeeh, also „Nacht“ würde ich die Tageszeit, an der die sieben Zwerge, eh, Suchenden nach Roka übersetzen, nicht wirklich nennen, eher „hellerlichter Tag“, aber egal, was Ed Wood recht war, kann Sergio Martino nur billig sein. Keine zwei Meter hinter´m roka´schen Sandstrand stolpern unsere sogenannten Helden über eine tote Leiche, zwar ein schwarzer Mann, aber unverkennbar ein Mitglied der Henry-Expedition, wie auch das Messer mit Henrys Gravur beweist, das sich ebenfalls anfindet. Man verteilt sich und macht looki-looki nach Henry, findet aber nüschen und trifft sich wieder.

Dann suhlt sich Meister Martino widerwärtigerweise für mindestens drei Minuten am verzweifelten Todeskampf eines Äffchens, das in den Rachen einer Riesenschlange geraten ist (und ich traue den italienischen Verbrechern durchaus zu, das arme Tier dort hineingestopft zu haben), die zweite Sequenz (nach der Echsenfresserei), die ich zugegebenermassen im schnellen Vorlauf hinter mich brachte. Da mag etwas später im Film ein Charakter noch so sehr vom Lauf der Natur etc. daherschwadronieren, im Rahmen eines Dokumentarfilms mag so etwas noch angehen, aber ein Dokumentarfilm wird sich mit Sicherheit nicht derartig geniesserisch in Schmerz und Leid eines Geschöpfes wälzen wie Martino mit dieser endlosen widerlichen Szene, die den Streifen an sich schon absolut disqualifiziert.

Unsere, in Ermangelung eines besseren Wortes, „Freunde“ werden dieweil von einer mysteriösen und gar grauslig maskierten Gestalt aus dem Unterholz beobachtet. Foster ist nervös, nixdestoweniger wird das Lager aufgeschlagen. Des Nächtens wird Asao von einem Geräusch geweckt und steht umgehend einem der kalkweiss gefärbten maskierten Beobachter gegenüber (die weisse Einfärbung der Gesellen führte sofort dazu, dass diese sich im Rest meiner Notizen den schmucken Namen „Kalkleisten“ oder kurz „Kalkis“ gefallen lassen mussten). Der Kalki reisst Asao sein Good-Luck-Knochen-Charm-Amulett ab. Am nächsten Morgen stellt Foster fest, dass sein treuer Gefährte spurlos verschwunden ist. Man findet zwar das Amulett, aber ansonsten keine Anhaltspunkte. Arthur beschuldigt Foster, egoistische Motive für dessen Quest zum heiligen Berg zu haben und Foster schimpft Arthur „Neurotiker“ („Psychopath“ träfe es vermutlich genauer). Nicht zuletzt aufgrund Susans Eingreifens rauft sich der Suchtrupp zusammen und marschiert weiter. Als man an einem Fluss ankommt, schlägt Foster vor, diesen zwecks weiterer Fortbewegung zu nutzen und innerhalb weniger Sekunden ist ein flusstüchtiges Bambusfloss konstruiert, gebaut, bemannt und zu Wasser gelassen. Dummerweise setzen unsere grossen Helden selbiges bald auf Grund (was bei einem Floss mit einem geschätzten Tiefgang von 5 cm schon ziemlich schwer ist), was wiederum dazu führt, dass einer der einheimischen Helferlinge (sprich: „cannon fodder“) kopfüber in den Fluss fliegen und sich in Krokodilfutter verwandeln kann.

Der Abgang des Expendable Characters löst keine gesteigerten Trauergefühle aus, man bläst vielmehr zum nächsten Nachtlager. Nachts, wenn alles schläft (unnötige Howard-Carpendale-Referenz) wühlt sich Foster durch Susans Gepäck. Arthur ist auch wach und hält ihm mit einem netten „suchst du das?“ ein technisches Gerät unter die Nase, das wir mit ein wenig Fantasie und Kenntnis billiger Filme als Geigerzähler identifizieren. Foster schnappt sich geistesgegenwärtig eine herumliegende Packung Kekse und bietet Arthur mit Unschuldsmiene einen an.

Und weiter geht´s… die Kalkleisten beobachten den Fortschritt der Protagonisten aus dem Gewölle. Zeit für den Abgang des nächsten Expendable Characters, und so tappert der zweite einheimische Helferlein in einen Fallstrick und wird effektiv von einer speerbewehrten Falle in luftiger Höhe von ca. 5 Metern tranchiert. Foster kriegt´s mit der Panik und befiehlt, allen überflüssigen Tinnef zurückzulassen und nur mit den notwendigsten Vorräten weiterzumarschieren (man sollte meinen, auf so einen Trip nimmt man überflüssigen Zinnober gar nicht erst mit). Der letzte Expendable Character hat sich indes an seinen elf Fingern abgezählt, dass es mit seiner Lebenserwartung nicht mehr allzuweit her sein kann und entscheidet sich zur spontanen Flucht. Dabei muss er noch einmal die Falle passieren, in der eigentlich sein soeben verblichener Kumpel hängen sollte, doch, stockschwerenot, nur noch ein einsamer Fuss hängt in der Falle. Bevor unser intelligenter Freund diese überraschende Entdeckung noch angemessen würdigen kann, wird er von einem heraneilenden Kalki effektvoll enthauptet (und ich gebe es äusserst ungern zu, die Gore-Effekte sind ausgesprochen passabel). Weil Arthur und Foster, ganz gentlemanlike, zur Verfolgung des ausbüxenden Trägers schreiten, findet sich Susan allein den Zudringlichkeiten eines weiteren Kalkis ausgesetzt. Bevor der aber dauerhaften Schaden am Aussehen unseres Topstars anrichten kann, wird Susan von einem plötzlich heranstürmendem Weissen, der sich als Manolo (wie sonst) vorstellt, gerettet, indem er den Kalki mit ein paar Warnschüssen aus seinem Schiessprügel vertreibt.

Manolo führt unsere verbliebenen drei Hauptdarsteller in ein nahegelegenes Dorf, wo man allgemein freundlich von nicht-kalkigen Eingeborenen aufgenommen wird, und das sich als Missionsstation eines gewissen Pater Jose´, der sich ebenso selbstverständlicherweise als alter Kumpel von Foster outet, entpuppt. Arthur wirft unverblümt ein paar wenig diskrete Augen auf die barbusig herumhüpfende hübsche Tochter des örtlichen Einheimischen-Scheffes (was letzterer nicht wirklich prickelnd findet). Manolo und der alte Knacker Jose´ protokollieren, dass sie noch nie etwas von weissgetünchten killwütigen Eingeborenen gehört hätten – Foster aber schon: „Puka!“ „Die sind ausgestorben,“ befindet Jose´, der´s ja nun wirklich wissen sollte, wenn er seit dreissig Jahren auf Roka heisst. Von wegen, korrigiert Foster und rückt nun mit der ganzen Wahrheit heraus – seinerzeit, vor sechs Jahren, als er auf Roka schiffbrüchig wurde, wurde er von Jose´ gefunden und aufgepäppelt, aber als er die Mission verliess, wurde er von den Puka gefangengenommen. Die wollten ihn zunächst unbürokratisch umbringen, aber da es ihm gelang, den kranken Häuptlingssohn mit ein paar Aspirin zu heilen, machte man ihn zum vollwertigen Stammesmitglied. Eine Möglichkeit zur Flucht ergab sich erst, als ein feindlicher Stamm (von dem Jose´ vermutlich auch noch nie was gehört hat, scheint auf seiner Insel nicht weit rumzukommen, der alte Pater) angriff und das Puka-Dorf zerstörte. Jose´ erklärt die ganze Geschichte mit seiner fachmännischen Expertise für kompletten Lötzinn, während Foster ein düsteres „Ich hoffe, sie sind ausgestorben“ vor sich hin düstert. Warum die Panik? Tja, endlich rückt uns Foster mit der bahnbrechenden Neuigkeit heraus: die Puka sind Kannibalen! Nein sowas… wäre ich NIIIIE drauf gekommen (okay, theoretisch muss ein Film mit dem Wort „Kannibalen“ im Titel nicht zwingenderweise auch derartige Gestalten featuren, wie Mondo Cannibale IV – Nackt unter Wilden eindruckslos beweist, aber mein Gott, wir sind ja nicht alle ganz blöd).

In der Nacht wird Foster von Alpträumen geplagt (noch mal mein Gott, auf den Gedanken hätte er selber kommen können, dass er ein wenig traumatisiert ist… no mercy!) Susan schält sich aus ihrem Gewand und gewährt uns Einblicke auf ihre Oberweite, und nicht nur uns, auch der durchs Fenster spähenden Kalkleiste, die ihrerseits von Manolo geortet und halbherzig ein wenig verfolgt wird.

Am nächsten Tag diskutiert Manolo mit Foster dessen Berichte und Erlebnisse und weist auf den von mir gerade erhobenen Fakt hin, dass er seine damaligen Erfahrungen noch nicht ganz verarbeitet habe. Kann schon sein, meint Foster, schliesslich vergisst man den Geschmack von menschlichem Fleisch nicht (nein, der Film verrät nicht, wie selbiges schmeckt), als vollwertiges Pukastammesmitglied musste er selbstredend auch an allen diesbezüglichen Ritualen teilnehmen. Seitdem plagen ihn die Nachtmahre und nun erhofft er sich, wie Manolo zutreffend errät, von der symbolischen Besteigung des heiligen Kannibalenberges die Überwindung seines Traumas (gewagte psychologische These, aber wenn´s hilft…).

Manolo entwickelt sich überraschenderweise zu unserem neuen Hauptdarsteller und warnt Susan, nicht allein in der Gegend rumzustrolchen. Susan revanchiert sich für diesen gutgemeinten Ratschlag mit der Bitte, doch der Suchparty beizutreten (vergessen? Wir suchen Susans Göttergatten), und zwar mit einem wirklich süssen pretty-please-with-sugar-on-top-Blick.

Den Abend nutzen die Eingeborenen, um den ungeladenen Gästen einen Folkloreabend vorzuzelebrieren, d.h. das übliche Programm an halbnacktem Rumgehüpfe zu Getrommel, Feuerschlucken und über glühende Kohlen laufen wird abgespult, selbstgebrannter Likör (mit Spucke, mjammjam) gebrannt und gesoffen. Das attraktive Häuptlingstochtergör schenkt Susan ein „Happiness“-Amulett und Susan selbst bearbeitet weiter Manolo, der aber eigentlich von Herausforderungen dieser Art die Nase voll hat und sich auf diese Insel dereins zurückzog, um endgültig seine RUhe zu haben. Aber Susan verrät ihm, „den anderen“ nicht mehr zu trauen.

Das Häuptlingsgör schleicht sich indes zu dem an den Feierlichkeiten nicht teilnehmenden Arthur, der sich auch nicht lange bitten lässt, ein wenig exotische Erotik auszuprobieren. Viel hat er allerdings nicht davon (auch wenn der spannende – in Form von Voyeur spielende – Daddy der Kleenen nur durchs Fenster spechtet, aber nicht eingreift), denn eine Kalkleiste, eh, ein Puka stürmt in die Sexhütte und spiesst das Mädel (allerdings aufgrund unübersichtlichen Schnitts und an dieser Stelle wenig beeindruckender Trickarbeit nicht wirklich überwältigend überzeugend) auf. Foster eilt zur Verfolgung des flüchtenden Killers (der Arthur im übrigen unverletzt gelassen hat) und findet im nahen Wald erst mal den fröhlich an seinem Hals vor sich hin baumelnden Häuptling (? Hat er sich wg. der Entehrung seiner Tochter entleibt oder haben die Puka ihn gekillt?) und den Puka himself. Der sticht ihm mit seinem Messer ins Bein, ehe Foster ihn erschiessen kann. Die Demaskierung enthüllt gar Schröckliches: hinter der gruseligen Maske verbirgt sich Asao, Fosters Dienergehilfe!!!

Ein neuer Tag, kein neues Glück – während die Dorfbewohner zum Begräbnis schreiten und Arthur seine nicht wirklich schlechte Laune mit einem „nicht meine Schuld!“ (nänänä-nänänäää) rechtfertigt, gesteht Foster, dass Asao niemand anderes ist bzw. war als der von ihm einst gesundgepflegte Puka-Häuptlingssohn. Um so besser, meint Arthur, denn das würde ja dafür sprechen, dass Asao der letzte Puka war und einfach versucht habe, die Eindringlinge am Besteigen des heiligen Bergs zu hindern, wogegen jetzt, nach Asaos Abgang, nichts mehr sprechen würde. Weitere Diskussionen werden vom an der Spitze seiner Schäfchen vom Begräbnis zurückkommenden Pater Jose´ verhindert, der verständlicherweise angemessen angefressen (ich liebe meine Stabreime) ist, daherfaselt, dass die Eindringlinge „Laster und Tod“ in seine Mission gebracht hätten (wobei man ehrlich gesagt ja ungern zugeben muss, dass Arthur streng genommen wirklich nichts für die Sexsüchtigkeit seiner Möchtegerngespielin kann) und gibt ihnen, admittedly in etwas weniger direkten Worten, mit einem „fuck off and never come back“ einen zünftigen Rausschmiss mit auf den Weg. Der scheint entweder den nun wirklich unschuldigen Manolo mit einzuschliessen oder Susans Überredungskünste haben doch gefruchtet, jedenfalls ist Manolo bei der sich anschliessenden Flussaufwärts-Paddelpartie eifrig mit dabei, während sich an den Ufern das örtliche Wildleben gegenseitig dezimiert (und den oben angesprochenen „sie folgen nur ihrem Instinkt“-Spruch auslöst).

Foster geht´s dreckig, denn seine Beinwunde ist entzündet, und Manolo, seines Zeichens auch Mediziner, kann nicht mehr tun, als ein paar blutabsaugende Würmer auf die Wunde zu pressen (hygienisch, praktisch, gut). Die Aussicht auf baldiges Ableben aufgrund Wundbrands oder ähnlicher in unzivilisierter Gegend wenig zu empfehlender Komplikationen führen bei Foster zu einem weiteren Anfall von Geschwätzigkeit – seines Erachtens wusste Henry schon seit Jahren, dass es auf dem heiligen Berg etwas gäbe, was unermesslichen Reichtum verspreche (und angesichts des mitgebrachten Geigerzählers dürfte es sich dabei nicht um einen alten Puka-Schatz handeln), aber er selbst lege auf Kohle keinen gesteigerten Wert, ganz im Gegensatz zu Henry, der nicht der weltverbessernde noble Wissenschaftler sei, für den ihn Susan offensichtlich hält. Arthur sekundiert: „Henry dachte immer nur an sich selbst!“ Das wird dem treuen Eheweib zu bunt und sie haut ihrem Bruder eine runter – ein kurzes Watsch´n-Duell entbrennt, ehe Manolo selbiges mit einer rechten Geraden zu Lasten Arthurs beendet. Dummerweise – für Arthur – befördert dieser Niederschlag ihn auf Augenhöhe mit einer sichtlich nicht entspannten Kobra, so dass Manolo sich nunmehr wieder genötigt sieht, dem Kontrahenten das Leben zu retten – er schnappt sich die Schlange, aber „ich töte keine Tiere!“. Gutmensch, Elender. Und weiter wird getrekked. Das nächste Hindernis sind gar wilde Stromschnellen, bei deren blossem Anblick alle vier vor Schreck von ihrem Kanu fallen (so sieht´s zumindest aus). Arthur schlägt angesichts des schier unüberwindbaren Hindernisses vor, zu Fuss weiterzumachen, aber Manolo, der inzwischen offiziell das Kommando übernommen hat, stellt fest, dass Foster einen Fussmarsch nicht überleben würde, demzufolge der Fluss weiterhin das Fortbewegungsmedium of choice sei. Manolo und Arthur, die einzigen körperlich hierfür verwendbaren Expeditionsteilnehmer, versuchen, das Boot per Muskelkraft über die Stromschnellen zu zerren, scheitern aber schmählich – Arthur stürzt ins wilde Wasser und wird von, welch Ironie, Foster gerettet, während Manolo sich selbst an Land zerren kann. Dat Kanu allerdings ist perdü.

Hat Arthur also doch noch seinen Willen, auf Schusters Rappen geht´s weiter, aber ein sicherlich gut fuffzich Meter hoher Wasserfall, dem man sich unpraktischerweise von dessen unterer Seite nähert, stellt sich als nächstes Problem in den Weg – tja, da muss man wohl hochkraxeln, was eine ungeheuer „intense“ mehrminütige Bergsteigermontage ermöglicht. Selbst Foster kämpft sich bis fast nach oben durch, würde auf dem schlüpfrigen Untergrund aber Arthurs helfende Hand benötigen. Aber Arthur, Schwein, das er nun mal von script wegen ist, denkt gar nicht dran, schaut Foster nur ausgesprochen leer an und kuckt zu, wie der lädierte Amerikaner den Abflug macht und presumably zerschmettert am Fuss des Wasserfalls bruchlandet. Manolo kommt latürnich zu spät und kann dem immer noch uninspiriert daherschauenden Arthur nur üble Vorhaltungen machen a la „Leute wie du verdienen es nicht zu leben“ (tja, dann gib dir und Arthur einen Stoss und die Sache ist erledigt… aber er ist ja ein Gutmensch). Susan, die den Abgang Fosters vergleichsweise gut bis unbeteiligt verarbeitet, überredet Manolo einmal mehr, den Trip fortzusetzen und nicht, wie angedroht, umzukehren. Mann, diese Susan muss eine echte Granate sein…

Also latscht man weiter, Susan wird von einer Riesenschlange attackiert, die von Manolo niedergerungen wird, während Arthur (mit Gewehr bewaffnet, also technisch gesehen nicht ganz hilflos) daneben steht und ein dummes Gesicht macht. Nichtsdestotrotz stehen unsere Freunde nun tatsächlich am Ziel ihrer Wünsche, am Fusse des heiligen Bergs und finden in der Flussquelle gleich mal eine abgezuselte menschliche Hand nebst von Manolo fachmännisch identifiziertem „Blut“ (Leuchte!). An den Felswänden finden sich Zeichnungen, die vermutlich der dreijährige Enkel von Signore Martino gepinselt hat und denen Susan und Manolo folgen, während der feige Arthur sich eine Pause ausbedingt. Susan und Manolo finden eine Knochenstätte, d.h. ein Grosshandelssortiment an Schädeln und Knochen sowie einige halbgefressene Leichen. „Also existieren sie,“ schliesst unsere Denkerfraktion messerscharf. Zurück an ihrem Ausgangspunkt sehen die beiden grade noch, wie Arthur gerade in den Dschungel stiften geht und eilen ihm nach, stellen ihn in einer weiteren Höhle, wo uns mieser Schuft Arthur Freudentänze mit dem Geigerzähler aufführt. Jau, der heilige Berg ist bis Unterkante Oberlippe (oder umgekehrt) angefüllt mit Uran. „Wir haben es gefunden,“ jubelt Susan, „wir werden REICH!“ Und dem verständnislosen Manolo wird langsam klar, dass Arthur und Susan ihn (und demzufolge auch Foster) nach Strich und Faden verarscht haben – um den armen Henry ging´s nie, denn der war eh ein Ehebrecher und nach Ansicht Susans ein verkommenes wertloses Subjekt, aber Susan war klar, dass weder Foster noch Manolo auf die Expedition gegangen wären, hätte es sich um die schlichte Jagd nach Bodenschätzen gehandelt. „Du legst nur Wert aufs Geld,“ stellt Manolo ernüchtert fest. „Momentan ja,“ gibt Susan zu, offeriert Manolo aber fairerweise einen Anteil am erwarteten Reibach. „Damit ihr die Natur hier zerstören könnt?“ giftet Manolo (Gutmensch, vergessen?). Arthur zückt seine Knarre, um das Problem Manolo terminal zu lösen, aber bevor er den Proto-Grünen in die ewigen Jagdgründe schicken kann, fällt ein Eimer Puka-Krieger über die Dreierbande her, perforiert Arthur tödlicherweise mit einem Speer und nimmt Susan und Manolo gefangen. Es wird ja auch langsam Zeit (es ist die Krux der italienischen Kannibalenfilme, dass der Teil, für den sich die potentielle Zielgruppe interessiert, nämlich die Kannibalen und ihre typischen Verhaltensweisen, meist erst im letzten Akt, wie hier nach immerhin 72 Minuten, auftauchen). Susan und Manolo werden also in die Grotte, in der das Puka-Volk (und so ausgestorben sehen die nicht aus, das sind doch mindestens hundert) haust, befördert, Arthur als Abendessen mitgenommen. Der Puka-Häuptling beäugt Susan und zerrt überraschenderweise ein Foto von ihr nebst Henry aus den Abgründen seiner Kluft. Der Check fällt zufriedenstellend ein und das erhebt Susan sichtlich in den Rang einer Göttin – denn die Puka verehren den längst dahingeschiedenen und kadavermässig an ein Gestell gebundenen Henry als Gott… in Henrys Brust steckt sein Geigerzähler und Manolo sieht klar – da der weiter tickte, nachdem Henry tot war, hielten die primitiven Pukas den Apparat für sein Herz und ihn für unsterblich und ergo einen Gott (yep, it IS stupid). Und als Frau Gottes geniesst Susan auch einen gewissen Stellenwert in der Puka-Mythologie. Manolo wird erst mal irgendwo gefesselt und der bedauernswerte (naja, nicht wirklich) Arthur ausgeweidet und seine Innereien von der Puka-Brigade verspeist – ein Zwerg-Puka bietet sogar Manolo einen Happen an, der aber dankend ablehnt.

Kommen wir zu der Minute belichteten Films, weswegen sich die zivilisierte Menschheit (naja, Teile davon) möglicherweise überhaupt an diesen Streifen erinnert. Susan, stripped completely nude (und dafür, dass Ursula Andress nun auch nicht mehr die allerjüngste war, als sie den Film drehte, ist das, was man sieht, doch reichlich lecker), ist ebenfalls gefesselt und wird von zwei Puka-Girls mit roter Farbe, eh, selbstredend Blut, körperdeckend eingeschmiert, lediglich das Gesicht bleibt ausgespart. Es ist eine bemerkenswerte Sequenz.

Tja, und wenig später kann Manolo beobachten, wie Susan, immer noch an eine Art „rack“ gefesselt, in vollständigem Göttinnen-Outfit (inkl. Tiara) in die Haupthöhle geführt und an einen Ehrenplatz direkt neben ihren verblichenen Göttergatten (der Gag fiel mir auch erst jetzt als solcher auf) ebenfalls an ein Bambusgestell gefesselt wird, vermutlich zum ständigen Verbleib. Der Chief bietet ihr ein Stück von Arthur an und entgegen Manolos lautstarkem Protest, der ihm einen k.o.-Schlag einbringt, probiert sie einen Happen…

Des Nächtens schleicht ein Puka an Susans Bondage-Gestell und beginnt, sie loszubinden. Da er dabei aber ihren Körper ausgiebig bewundert, tut er dies nicht aus unerwarteter Menschenfreundlichkeit, sondern wg. plötzlich einsetzendem Sexualtrieb, ja, der Puka hat Vergewaltigung im Sinn (und irgendwie kann ich das nicht wirklich glauben). Die Pukas legen jedoch Wert darauf, dass ihre Göttinnen zumindest sexuell unbelästigt bleiben, überwältigen den Möchtegern-Rapist und führen ihn einer sofortigen Bestrafung zu. Die verhängt der Häuptling und führt sie unbürokratisch auch sofort aus und, gemäss biblischen Prinzipien, besteht diese aus umgehender Kastration. Das kommt davon. Manolo guckt fasziniert zu (kann man vielleicht noch was lernen, newa). Die Schwanz-Ab-Methode verlangt offenkundig ein weiteres Ritual, denn der Häuptling wendet sich mit seinen blutigen Händen einer Art Kessel zu, in der allerlei quicklebendiges Viehzeug vom Schlage Schlangen, Echsen und ähnliches Getier herumzüngelt, greift sich eine Echse und mampft diese roh & alive. Die Untertanen folgen dem löblichen Beispiel und schlingen in einer mehrminütigen Sequenz allerlei schuppiges Tier in sich hinein und Manolos zwergenhafter Puka-Freund verfüttert ihm auch ein Stück Echse.

Eine etwas zusammenhanglose Szene zeigt uns den Kampf zwischen dem Maskottchen-Falken (oder was auch immer) der Puka und einer Schlange, ehe Manolo (vermutlich einige Zeit später) Besuch bekommt – es ist sein kleinwüchsiger Fan, und er hat ein Spielzeug mitgebracht, einen Liliputaner-Speer und mit dem sticht er mit wachsender Begeisterung auf Manolo ein. Der allerdings ist zwar gefesselt, aber nicht ganz wehrlos, denn mit einem gezielten Kniestoss kann er den Kleenen gegen die nächste Felswand dreschen, wo sich der Zwerg den Schädel bricht (und uns Einblicke unter seinen Skalp ermöglicht). Manolo kann sich durch geschickten Fusseinsatz des Speers bemächtigen und sich befreien. Er kraucht durch die Grotte, bemächtigt sich einer Axt, killt beiläufig einen Puka-Wächter und befreit dann Susan (ehrlich gesagt, die könnte, und jetzt mal wieder Klartext, also Kinder & Jugendliche die nächste Zeile bitte geflissentlich überlegen, ficken wie die sprichwörtliche Rakete, ich würd die hier hängen lassen, bis sie schwarz wird) und ergreift mit ihr die Flucht (und wes´ Geistes Kind sie ist, verdeutlicht Susan mit ihrem flehentlichen Blick Richtung Geigerzähler – I don´t really think she learned her lesson well enough). Okay, erledigen wir den traurigen Rest im Schnelldurchgang – ein paar vereinzelte Puka stellen sich den Flüchtigen in den Weg, werden aber niedergemetzelt, Susan und Manolo erreichen den Fluss und spotten einen als Floss vielversprechend aussehenden Baumstamm. Bevor sie sich dessen bemächtigen können, stürzen aber noch mal zwei Puka aus dem Unterholz (geschickterweise in Tradition aller unterbelichteten Schurken der Filmgeschichte nicht etwa gleichzeitig, sondern schön nacheinander, so dass Manolo genügend Zeit hat, sich ausgiebig mit jeweils einem zu beschäftigen), können aber letztendlich auch nur ins Gras bzw. ins Flusswasser beissen und die endgültige Flucht unserer Helden nicht verhindern, die in der letzten Einstellung malerisch an den Baumstamm geklammert den Fluss hinuntertreiben…

Erst die guten oder erst die schlechten Nachrichten zu diesem Film? Na gut, erst die guten, denn das sind weniger und demzufolge schreiben die sich schneller. Slave of the Cannibal God ist mit Sicherheit ein zigmal besserer Film als Emanuelle and the Last Cannibals. Kein Kunststück, ist letzterer bekanntlich von Joe D´Amato und nichts lag dem alten Perversling ferner, als in seiner knapp dreissigjährigen Regiekarriere so etwas ähnliches wie einen ansehbaren Film (von „gut“ will man ja gar nicht reden) zu inszenieren, und ersterer von Sergio Martino, der sicher nun auch kein Einstein der Filmbranche ist, aber doch in einer etwas anderern Liga spielt als die D´Amatos, Lenzis und Deodatos dieser Welt, von all den Fliessbandregisseuren aus Cinecitta´ ist Martino sicher grundsätzlich einer der talentierteren. Heisst das nun, dass Slave of the Cannibal God tatsächlich ein guter oder wenigstens ansehbarer Film ist? Mitneffen, liebe Freunde, mitneffen und meinetwegen auch mitnichten. Die Aussage, Slave sei ein besserer Film als Emanuelle hat ungefähr soviel Aussagekraft wie diejenige, Daniel Kübelböck wäre ein besserer Sänger als Zlatko – beide Aussagen sind hundertprozentig korrekt und doch absolut wertlos.

Zu einem gewissen Grad mag das daran liegen, dass ich für Kannibalenfilme insofern nicht der geeignete Rezensent sein könnte, da ich, wie oben ausgeführt, dem Genre an sich keine gesteigerte Existenzberechtigung zubilligen möchte, aber eben nur zu einem gewissen Grad. Den überwiegenden Teil der sich nun anschliessenden negativen Bewertung (huch, hab ich mich verplappert?) schafft der Film schon aus eigenem Antrieb, ohne sich meiner Vorurteile versichern zu müssen.

So teilt Slave of the Cannibal God mit dem mehrfach angesprochenen D´Amato-Werk ein heftiges Problem – der Film ist einfach sturzlangweilig. Da sich naturgemäss die Handlung auf den finalen Encounter mit den Kannibalen „zuspitzen“ muss, und dieser erwartungsgemäss gerade mal die letzten zwanzig Minuten füllt, tut sich die langen langen siebzig Minuten zuvor einfach herzlich wenig. Zwar bemüht sich Sergio Martino mit seinem Co-Autor sichtlich, eine halbwegs interessante Geschichte um seine Kannibalenmär zu stricken und ein paar als interessant gedachte Twist und Turns in die Story einzubringen, aber Martino gelingt es einfach nicht, seiner Geschichte Tempo zu verleihen – wären nicht die gelegentlichen Gore-Eskapaden (die sich aber auch erst zur Filmmitte hin einstellen) und die (noch zu würdigenden) Tiertötungen, der geneigte Zuschauer würde sich sicherlich für den grössten Teil der Laufzeit in einem betulichen Naturfilm oder einem fünftklassigen Quatermain-Abklatsch wähnen und spätestens nach vierzig Minuten sanft vor sich hin schnorcheln. Eine inhaltliche Struktur sucht man vergebens, das wird besonders auffällig, wenn Martino quasi en passant nach zwei Drittel der Laufzeit mal eben seinen Hauptdarsteller austauscht (vielleicht war Stacy Keach der Auffassung, seine Gage bis hierhin verdient zu haben). Wie üblich bei Filmen dieses Gustos offenbart das Drehbuch Plotholes en masse (ich hab den Grossteil oben angesprochen und erspare mir eine weitere Aufdröselung) und obwohl Martino sich redlich müht, nicht bloss austauschbare Schablonencharaktere, sondern solche mit Ecken und Kanten zu schaffen, bleiben diese letztendlich uninteressant, zumal als echte Identifikationsfigur streng genommen nur Manolo taugt, und der taucht nun einfach zu spät auf, um auch, hm, wie sollen wir´s ausdrücken, sagen wir mal, „im Bewusstsein“ des Betrachters noch einen Logenplatz einnehmen zu können. Nun gut, ich erwarte von meinem Kannibalenfilm sicherlich keinen Hemingway, und wenn man die etwas flexibleren Richtschnüre des Genres anwendet, steht Slave of the Cannibal God sicherlich inhaltlich weit über der Genrekonkurrenz – zwar kann auch Martino den Fluch, seine Gewalt- und Goresequenzen würden nur dem Selbstzweck dienen, nicht ganz ausweichen, aber im Vergleich zu Meister D´Amato schafft er es einfach aufgrund schlichter formaler Überlegenheit, das Gefühl zu verbreiten, man würde tatsächlich einen halbwegs ernstzunehmenden Film ansehen. Das liegt nun wiederum daran, dass Martino ein x-mal besserer Regisseur ist und auch fähige Leute um sich herum hat. Es fällt sicherlich schwer, sich den stellenweise sehr beeindruckenden Naturaufnahmen (freundlicherweise selbst in der Sparbox von Brentwood in einem recht ansehnlichen Widescreen-Transfer präsentiert) zu entziehen und gelegentlich beweist sich Martino als kompetenter Regisseur (wie die meisten seiner Italo-Kollegen ist auch er ein Hansdampf in allen üblichen Italo-Genre-Gassen, einer seiner bekanntesten Filme dürfte das recht sehenswerte Barbara-Bach-Gruselwerk Insel der neuen Monster sein, das auch jüngst von Astro wiederaufgelegt wurde) – der „Scope“ des Dargebotenen ist beachtlich, Kamera- und Schnittarbeit hochprofessionell, was man wahrlich nicht von allen billigen Italo-Splatterkloppern behaupten kann. Hinzu kommt ein ausnahmsweise mal ziemlich passender Score der italienischen Dauerfilmbeschaller Guido und Maurizio de Angelis, einem breiten Publikum erstens als Untermaler so ziemlich jedes Bud-Spencer-Prügelfilms und zweitens als „Oliver Onions“ und gelegentliche Hitparadenstürmer bekannt (ihr berühmtester Gassenhauer dürfte die Titelmusik zur mittlerweilen legendären Sandokan-Fernsehserie sein), der sich gut mit der Dschungelatmosphäre verträgt und sich erfreulicherweise auch, wenn´s angebracht ist, mal etwas zurückhält.

Interessant ist natürlich für den Gorehound, was diesbezüglich geboten ist – wie viele Filme dieser Machart (die ultrabrutalen Deodato- und Lenzi-Werke mal aussen vor gelassen) erweist sich auch Slave of the Cannibal God, zumindest in der um knapp fünf Minuten gekürzten US-R-Rated-Fassung nun nicht gerade als Papiertiger, aber auch nicht als reinrassiges Schlachtefest, wie der Genreruf es andeuten sollte. Da sich der Vergleich (auch von meiner Erinnerung her) einfach anbietet, stelle ich das wieder mal dem D´Amato-Emanuelle-Schmarren gegenüber und stelle fest, dass Martino nicht nur mehr , sondern auch technisch besseren Gore anbietet. Die Effekte sind für das Alter des Films beachtlich, wirken realistisch (im Gegensatz zu D´Amatos so offensichtlichen Fakes) überzeugend und angemessen hart. So arg viel an Blut und Gedärm ist´s dann aber doch nicht, da auch die Kannibalen ihre menschenfressenden Tätigkeiten nur einmal in aller Ausführlichkeit zeigen und die restlichen Gore-Passagen sich darauf beschränken, dass die expendable characters der Reisegruppe von Gefahren des Dschungels, Fallen und Puka-Kriegern dezimiert werden.

So, und jetzt muss ich selbstverständlich noch mal drauf rumreiten – könnte man bislang meinen, für einen italienischen Kannibalenfilm der 70er Jahre wäre Slave of the Cannibal God nun ein vergleichsweise erfreulicher… wenn man sich, wie meinereiner, nun mal doch Tierfreund schimpft, stösst es einem schon übel auf, was auch Sergio Martino hier an Tiertötungen auffährt – gut, der fetten Spinne trauert vermutlich nicht wirklich ein Grossteil der zivilisierten Menschheit nach, aber immerhin hätten wir daneben noch diverse quicklebendige Echsen und Schlangen, die dem wohligen Schauer des Publikums zum Frass vorgeworfen werden und, last, but ganz bestimmt not least, die schon erwähnt wirklich widerliche, unappetitliche und rein selbstzweckhafte Szene mit dem Äffchen und der Schlange – da könnte der Rest des Films meinetwegen ein Feuerwerk an Action, Humor und Effekten sein – was er nicht ist -, damit hätte er sich auch so disqualifiziert. Für mich schlicht und ergreifend nicht akzeptabel, und wer das anders sieht, muss damit leben, aus meinem persönlichen Freundeskreis gestrichen zu werden und keine Weihnachtskarten mehr von mir zu bekommen. Nochmal zum Mitschreiben für alle mitlesenden Horror- und sonstigen -filmregisseure – wer glaubt, unzureichende Action und/oder Spannung seines Machwerks durch das Umbringen von Tieren ausgleichen zu können, ist nicht nur sowas von auf dem Holzweg, sondern sollte sich irgendwo in einer geschlossenen Anstalt ein kuscheliges Plätzchen suchen (und man bzw. ich wünsche dem Betreffenden eine Wiedergeburt als Kakerlake o.ä.). So, jetzt fühl ich mich etwas besser.

Okay, Ihr erwartet jetzt vermutlich noch ein Wort zu den darstellerischen Leistungen. Ursula Andress beschränkt sich mehr oder weniger darauf, gut auszusehen und obwohl seinerzeit auch keine Zwanzig mehr, gelingt ihr das ausgezeichnet – die „body-painting“-Szene würde ich durchaus in den Rang einer klassischen Szene erheben, würde ich die Existenz dieses Streifens anerkennen, und auch das leckere Göttinen-Outfit gereicht ihr durchaus zur Ehre. Viel zu spielen hat sie nicht, aber wenn man sich das ansieht, was eine Laura Gemser bleistiftsweise (ich weiss, dass ich drauf rumreite, aber es fällt mir momentan auch kein besseres Beispiel ein… naja, vielleicht noch Tisa Farrow) gewohnheitsmässig in ähnlich gelagerten Reissern abzuliefern pflegt, ist die Performance von Ms. Andress nun fast schon oscarwürdig. Stacy Keach macht den Eindruck, als würde er hier diverse Drogen- oder Alkoholprobleme mit einem sicher nicht allzu üppigen Gagencheck kompensieren wollen und verabschiedet sich, vermutlich mit einem spürbaren Gefühl der Erleichterung, auch zeitig genug aus der Handlung, um sich eine gewisse Restwürde für seine späteren Mike-Hammer-Abenteuer aufzunehmen. Antonio Marsina ist als Arthur auf die Dauer etwas nervig und der Rest des Ensembles bietet biederen Italo-70er-Jahre-Standard, was demzufolge den Rezensenten nicht in Begeisterungsstürme zu setzen vermag. All in all, man hat in zeitgenössischen Konkurrenzprodukten mit Sicherheit schlimmere Leistungen gesehen und da niemand all sein Talent für einen Film wie diesen in die Waagschale legen wird (man fragt sich eh, was renommierte Akteure wie Andress und Keach in die Fänge einer solchen Produktion getrieben hat), geht das summa summarum vermutlich in Ordnung.

Die DVD-Präsentation von Brentwood im Rahmen der „Flesh Feast“-Box (neben diesem Film und dem erwähnten Undertaker gibt´s ausserdem noch The Severed Arm und I Eat Your Skin) ist erstaunlich – ich hatte eigentlich einen übelst abgegriffenen third-generation-Print erwartet, aber nein, Brentwood grub tatsächlich einen 2.35:1-Widescreen-Transfer aus, und der ist nicht von schlechten Eltern – die kräftigen Dschungelfarben kommen gut rüber, lediglich die Auflösung könnte ein wenig besser sein, mein DVD-Player wollte maximal einen 2fach-Zoom ausführen. Dennoch, dafür, dass es sich um einen absoluten Billig-Release handelt, kann man mit dem Bildtransfer hoch zufrieden sein. Der Ton ist insgesamt etwas leise, aber brauchbar. Im übrigen sollte man sich nicht von der Cover-Angabe abschrecken lassen, die dem Film lediglich eine Laufzeit von 86 Minuten zubilligen möchte, die Brentwood-Ausgabe läuft in Wahrheit doch zehn Minuten länger.

Also noch mal kurz in prägnanten Worten: für mich rechtfertigt auch Slave of the Cannibal God die Existenz des Kannibalenfilmgenres nicht im geringsten, zwar ist der Streifen technisch und schauspielerisch auf einem sicher ganz anderen Level als das, was die Italo-Kollegen sonst so herunterzukurbeln pflegten, versucht wenigstens, so etwas wie eine plausible Story zu erzählen, aber wie die meisten rivalisierenden Produkte nullt sich der Film zumindest für mich durch seine Tiertötungen. Wer aber denn unbedingt meint, wenigstens einen Kannibalenfilm sehen oder gar haben zu müssen, dann sollte es vermutlich dieser sein – er verfügt zumindest über ein paar renommierte Akteure und Profis vor und hinter der Kamera und steht in jeder Beziehung deutlich über vergleichbaren Filmen. Eine laue Empfehlung, aber immerhin…

(c) 2002 Dr. Acula

BOMBEN-Skala: 6

BIER-Skala: 3

Review verfasst am: 15.04.2003