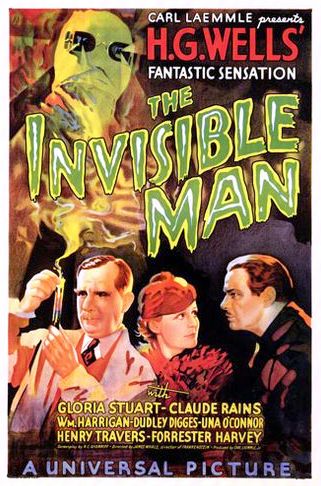

- Deutscher Titel: Der Unsichtbare

- Original-Titel: The Invisible Man

- Regie: James Whale

- Land: USA

- Jahr: 1933

- Darsteller:

Claude Rains (Jack Griffin, der „Unsichtbare), Gloria Stuart (Flora Cranley), William Harrigan (Dr. Arthur Kemp), Henry Travers (Dr. Cranley), Una O’Connor (Jenny Hall), Forrester Harvey (Herbert Hall), Holmes Herbert (Chief of Police), E.E. Clive (Constable Jaffers)

Vorwort

In einer kalten, verschneiten Winternacht betritt ein mysteriöser Fremder den Pub des kleinen englischen Provinznestes Iping – der Unbekannte, schwer bandagiert und die Augen von einer dunklen Laborbrille bedeckt, verlangt nach einem Raum, einem Feuer und unbedingter Ruhe (die er kaum haben wird, alldieweil Landlady des Pubs Diplom-Nervensäge Una O’Connor ist), und baut seinen Chemiebaukasten auf.

Keine 15 Meilen weiter fragen sich Wissenschaftler Dr. Cranley, sein Assistent Arthur Kemp und Cranleys Tochter Flora , wo des Weißkittels zweiter Assistent, Jack Griffin, abgeblieben ist – der hat sich vor einem Monat abgemeldet, um unspezifizierte private Experimente durchzuführen und sich nicht mal bei seinem Augenstern, der hoffnungslos in ihn verknallten Flora, abgemeldet. Kemp, der seinerseits nicht abgeneigt wäre, die vakante Position an ihrer Seite einzunehmen, spekuliert, dass Griffin bei seinen geheimen Experimenten in Bereiche vorgestossen sei, die ein Normalsterblicher besser in Frieden lässt.

Natürlich ist Jack Griffin der mysteriöse Unbekannte und, als hätte der Titel des Films nicht einen klitzekleinen Hinweis darauf gegeben, er hat sich mit einem Drogencocktail unsichtbar gemacht. Die passende Formel zur Rückverwandlung fehlt ihm noch, und die würde er gern in der ländlichen Abgeschiedenheit ermitteln. Nur kann der Unsichtbarste nicht in Frieden leben, wenn es der Landlady nicht gefällt. Griffin schuldet eine Wochenmiete, schubst das Innkeeper-Ehepaar, wenn’s mal wieder seine Kreise stört, böse die Treppe hinunter und befleißigt sich einer unredlichen Sprechweise. Die Polizei muss her! Griffin, der deutliche Anzeichen einer schwerwiegenden Persönlichkeitsstörung zeigt, reagiert ungehalten, gibt sich als Unsichtbarer zu erkennen und veranstaltet in Iping allerlei lustigen Schabernack.

Indes schlußfolgert Dr. Cranley aus einer von Griffin zurückgelassenen Chemikalienliste, dass sein Assistent mit einer gefährlichen Droge namens „Monocain“ experimentiert hat – diese Droge entzieht nicht nur jedem Material die Farbe, sondern kann unter „Risiken und Nebenwirkungen“ auch die Erzeugung von Wahnsinn verbuchen (nachgewiesen lustigerweise in einem „deutschen Experiment“). Griffin sucht überraschend Kemp auf, erweist sich als angemessen mental derangiert und träumt von der Erringung der Weltherrschaft („ein paar Morde, vielleicht ein-zwei Zugunglücke“, legt er nonchalant seine Pläne dar) und zwingt Kemp zu unfreiwilliger Komplizenschaft. Als die Polizei seine Ipinger Umtriebe als „Massenhysterie“ abtut, sieht sich Griffin gezwungen, deutlicher zu werden – weil er eh ins Dorf zurückmuss, um seine vergessenen Notizbücher zu holen, bringt er bei der Gelegenheit den ermittelnden Polizeiinspektor um.

Kemp unterrichtet Cranley und bittet um Hilfe. Der allerdings nimmt die Sache eher gefasst und nicht wirklich eilbedürftig auf, verspricht einen Besuch für den nächsten Tag. Das ist Kemp begreiflicherweise ein wenig zu mager, deswegen ruft er die Polizei. Flora leiert Cranley aus der Nase, dass Griffin bei Kemp untergeschlüpft ist und bedingt sich sofortige Visite aus. Tatsächlich scheint Flora einen mäßigenden Einfluss auf ihren Lover auszuüben, doch der Wahnsinn gewinnt die Oberhand – spätetens, als Griffin die anrückenden Polizeiheerscharen erblickt. Die Flucht gelingt ihm, doch vorher verspricht er Kemp noch, ihn am nächsten Abend Punkt 10 zu töten.

Den Tag vertreibt sich der Unsichtbare mit 20 Morden und der Verursachung eines Zugunglücks mit 100 Toten, aber seine abendliche Verabredung vergisst er nicht. Der diesbezüglich verständlich paranoide Kemp findet es nicht lustig, dass die Polizei dieses Mörderdate als Köder benutzen will, um Griffin zu fangen. Obwohl der Plan der Cops nicht mal völlig blöde ist, ist Griffin intellektuell überlegen und kann Kemp in einem fingierten Autounfall beseitigen, um wieder einmal unbehelligt zu verschwinden.

Doch als er am Abend in einer Scheune sein müdes Haupt zur Ruhe bettet, ereilt ihn das Schicksal – der Eigentümer der Scheune bemerkt Griffins lautstarkes Schnarchen und alarmiert die Polizei, und die kennt nun keine Verwandten mehr…

Inhalt

Der nächste Film aus der Universal-Monster-Legacy-Box – wie gewohnt, möchte ich ein paar historische Hintergrundinformationen anbringen.

Als Universal nach dem Erfolg seiner „Dracula“- und „Frankenstein“-Filme 1931 nach weiteren kassenträchtigen Stoffen fahndete, kam ihnen entgegen, dass H.G. Wells‘ Agent gerade in Hollywood mit Verfilmungsrechten hausieren ging (der bekennende Sozialist Wells, der zusammen mit dem allerdings eher fantasy-orientierten Jules Verne als Vater der modernen SF gilt, und dessen Romane immer politik- und gesellschaftskritische Untertöne aufweisen, hielt Film prophetischerweise für die wichtigste Kunstform des 20. Jahrhunderts und lieferte 1935 mit „Things to Come“ einen quasi-eigenen SF-Genrebeitrag ab). Nachdem sich die Laemmles bei ihrem Effektguru John P. Fulton versichert hatten, dass glaubwürdige Unsichtbarkeitseffekte möglich waren, kauften sie die Rechte für 10.000 Dollar und gewährten Wells „script approval“. Damit hätte eigentlich alles gesagt sein können, aber Universal machte sich wieder einmal das Leben selbst schwer und „Der Unsichtbare“ verbrachte zwei aufregende Jahre in „development hell“.

Aus unerfindlichen Gründen kaufte Universal auch die Rechte für den gerade erschienenen Thriller „The Murderer Invisible“ von Philip Wylie und schickte sich an, den Plot des Wylie-Romans unter dem Wells-Titel zu verfilmen (wie das hätte funktionieren sollen, wo Wells doch das Recht hatte, das Script persönlich zu autorisieren, bleibt eine Frage für die Historiker und Philosophen; ironischerweise beauftragte Konkurrenzstudio MGM gerade Wylie, um Wells‘ „Insel des Dr. Moreau“ für den Film zu adaptieren – heraus kam ein ebenfalls klassischer Horrorfilm, der H.G. Wells aber gar nicht gefiel, weil er die sozialkritischen Komponenten des Romans ausblendete). Nicht weniger als ein Dutzend Drehbuchfassungen und elf Autoren (darunter Größen wie Robert Flory, Preston Sturges, „Mumien“-Autor John L. Balderston und John Hughes, dito James Whale selbst) wurden verschlissen, ehe das Projekt zurück zu James Whale kam und er die naheliegende Idee hatte, doch die Wells-Geschichte zu verfilmen. Dafür holte er den britischen Bühnenautor R.C. Sheriff, mit dem er bereits am Theater zusammengearbeitet hatte, an Bord – und endlich konnte ein auch Wells gefälliges Script geschrieben werden.

Whale war auch als Regisseur nicht erste Wahl. U.a. hatte Universal das Projekt bereits Robert Flory und E.A. Dupont (Regisseur des ersten „Titanic“-Films) angetragen – von Whale wollte das Studio eigentlich lieber ein „Frankenstein“-Sequel, aber da zickte Whale. Und natürlich gab’s das übliche Heckmeck um die Besetzung der Hauptrolle. Universal annoncierte das Projekt straightforward als neues Vehikel für Boris Karloff, als es aber Streit um die Gage gab (Universal weigerte sich, eine vertraglich vereinbarte Option auf Erhöhung der Wochengage einzulösen), liess Karloff das Studio stehen. Whale wollte den Film dann mit Colin Clive (Henry Frankenstein) drehen, der war zwar interessiert, fühlte sich aber von der vielen Filmarbeit ausgebrannt und wollte lieber heim nach England. Als Whale dann der Knopf aufging, dass er eigentlich keinen bekannten Star brauchte, weil der Titelcharakter ja entweder unsichtbar oder durch schwere Bandagen verhüllt sein würde, man vielmehr jemanden anheuern musste, der eine überzeugende stimmliche Performance hinlegen konnte, fiel die Wahl auf den filmisch bis dato bis auf einen englischen Stummfilm unbeleckten Bühnenakteur Claude Rains (dem wiederum erst bei Drehbeginn auffiel, dass man ihn im ganzen Film, bis auf den allerletzten Shot, nicht in natura sehen würde).

Nachdem alle Ungereimtheiten geklärt waren, konnten die Dreharbeiten zu einem weiteren legitimen Klassiker des fantastischen Kinos endlich beginnen… Resultat war ein überwältigender Erfolg sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum, der dem finanziell gebeutelten Studio inmitten der Weltwirtschaftskrise hochwillkommene schwarze Zahlen in der Jahresendbilanz bescherte.

Das endgültige Drehbuch bleibt relativ nah an Wells‘ originaler Story – ganz ohne künstlerische Freiheiten kam aber auch R.C. Sheriff nicht aus, um der Geschichte bessere filmische und dramatische Wirkung zu verleihen. Er eliminierte Wells‘ ausführliche und auf Plausiblität ausgelegte wissenschaftliche Hintergründe (die zum Chemikalien-Cocktail verdichtet werden, wobei das „Monocain“ eine Idee des Films ist), fügte zwei wesentliche Charaktere hinzu (Dr. Cranley und Flora, aus erkennbaren dramaturgischen Gründen: Cranley liefert Exposition für den Zuschauer und Flora sorgt als Griffins love interest für „human drama“) und baute die Figur des Kemp deutlich aus, damit Griffin einen greifbaren Antagonisten hat (der Roman kommt ohne einen solchen Gegenspieler aus, dafür darf Kemp dort auch überleben). Einige Filmhistoriker verweisen darauf, dass Sheriff und Whale möglicherweise bewusst gewisse Charakter-Schemata aus „Frankenstein“ (der Verfilmung) übernehmen, wobei speziell das Dreiecksverhältnis Griffin/Flora/Kemp tatsächlich Remineszenzen an Whales Durchbruchsfilm weckt (identische Rollenverteilung: Kempt ist wie in „Frankenstein“ Victor Griffins Kollege/Freund, der auf Griffins/Frankensteins Verlobte scharf ist und sich Chancen ausrechnet, weil Griffin/Frankenstein wegen seiner geheimen Experimente verschwunden ist).

Die Struktur des Scripts ist gut gelungen – eingedenk der kurzen Laufzeit von knapp 70 Minuten hält sich der Film kaum mit langwierigem Set-up auf; wir steigen direkt in die Handlung ein (das entscheidende Experiment hat längst stattgefunden), die wesenlichen Charaktere werden geschickt vorgestellt und vermitteln in diesen Szenen die notwendige Exposition – obwohl wir natürlich genau wissen, was Griffins Geheimnis ist, deutet Whale zunächst nur an – nach sieben Minuten bekommen wir die erste Andeutung eines Unsichtbarkeitseffekts, bis zur vollständigen Enthüllung dauert es noch weitere zehn Minuten, in denen wir uns den Kopf darüber zerbrechen können, wie die Trickhexer es wohl anstellen werden, Griffin glaubhaft als Unsichtbaren darzustellen. In der ersten halben Stunde erlaubt sich das Drehbuch einige Schlenker in Comedy – Griffins erste Eskapaden sind humorig und auf dem Niveau von „candid camera“-Gags, aber durch seine emotionalen Ausbrüche werden wir immer wieder daran erinnert, dass hinter dem Streichespieler Abgründe des Wahnsinns lauern. So mancher Slapstick dieser Auftaktphase ist zugegeben etwas grob, und wie auch später in „Bride of Frankenstein“ gelingt es Whales Darling Una O’Connor durch ihr schmerzhaft überzogenes Spiel und ihre mark- und beinerschütternden Schreie und Kreischer, selbst dem hartgesottensten „scream queen“-Fan die Milch im Glas sauer werden zu lassen. Sorry, James Whale mag Una O’Conner für „brüllend komisch“ gehalten haben (das ist überliefert), aber leider ist bzw. war Whale wohl der einzige Mensch, der dieser Überzeugung anhing (in Filmen unter anderen Regisseuren hat sie sich diesbezüglich auch deutlich zurückgehalten; nur Whale erlaubte ihr dieses grauenvolle overacting).

Mit Griffins erster Flucht aus Iping und seinem Unterschlüpfen bei Kemp verlässt „Der Unsichtbare“ die Gefilde einer SF-Komödie (auch wenn er sich auch danach für den ein oder anderen Gag, speziell, wenn Griffin als Unsichtbarer wieder Polizisten foppt o.ä., nicht zu schade ist) und kratzt die Kurve zum ernsthaften Spannungsfilm (beeindruckender Höhe- und Wendepunkt ist Griffins Ansprache an Kemp, wie er denn die Herrschaft an sich zu reißen gedenkt). Zwar lässt auch dieses Drehbuch die sozialen Aspekte, die Wells so wichtig waren (für ihn war zentral am „Unsichtbaren“, dass ein gesellschaftlicher Außenseiter sich dank der Unsichtbarkeit außerhalb der Regeln, Gesetze und Konventionen bewegen kann; das deutet Griffin in seiner Rede an, ist aber nicht seine zentrale Motivation – schließlich ist er durch die Nebenwirkungen der Droge, die wie erwähnt im Buch nicht vorkommt, wahnsinnig und das reicht ja auch), außen vor, dennoch entwickelt die Story in der zweiten Hälfte einen guten Zug – lediglich das eigentliche Finale mag, speziell, wenn man 73 Jahre der filmischen Entwicklung als Orientierungshilfe zur Verfügung hat, ein wenig enttäuschen.

Inszenatorisch brennt bei James Whale bekanntlich nichts an – unter seinen Zeitgenossen ist er zweifellos einer der „modernsten“ Regisseure. Im direkten Vergleich zu Karl Freunds expressionistisch orientierter „Mumie“ und ihrem schlafwandlerischen Anti-Tempo sorgt Whale in jeder Hinsicht für Drive: entweder wird die Handlung forsch voran getrieben oder es gibt effekttechnisch was zu kucken, dazwischen gibt’s nichts. Selbst der „romantische Subplot“ fällt nicht negativ auf, er ist integral wichtig, um Griffins „normalen“ Charakter zu beleuchten (auch seine ursprüngliche Motivation) und wird überhaupt nur in drei Szenen angerissen. Während Whale in seinen Frankenstein-Filmen durchaus auch expressionistische Motive verwendete, wenn’s ihm in den Kram passt, bleibt „Der Unsichtbare“, auch weil als eindeutig in der relativen Gegenwart angesiedelt, einheitlich „modern“. Die Kameraführung ist sehr flüssig und beweglich, die Bildkompositionen teilweise aus unserer Sicht etwas seltsam (vgl. die erste Szene zwischen Kemp und Flora), wobei Whale und sein Stammkameramann auch Theatertricks wie „offene Wände“, an denen die Kamera vorbeigleiten kann, einsetzen.

„Der Unsichtbare“ ist nun aber weniger wegen seines Scripts und der Inszenierung berühmt als wegen der Effektarbeit von John P. Fulton, dem führenden Special-FX-Mann seiner Zeit. Wie sich jeder halbwegs Filminteressierte ausrechnen kann, waren die Tricks mit dem vollständig unsichtbaren Unsichtbaren die einfachsten – da konnte Fulton mit simplen mechanischen Wire-Tricks arbeiten, die sind absolut top, aber halt nicht sonderlich bemerkenswert. Die Herausforderung aus FX-Sicht waren die Einstellungen mit einem „halbunsichtbaren“ Unsichtbaren, der noch einige Kleidungsstücke anhat. Fulton perfektionierte hierfür die Technik der „travelling matte“. Der Darsteller (meist nicht Rains, sondern ein Double) wurde in einen schwarzen Anzug gehüllt, über den er die jeweiligen zur Szene gehörenden Kleidungsstücke trug und in einem schwarzen Set gefilmt, so dass es so aussah, als würden sich nur die Klamotten bewegen. Diese Aufnahmen wurden dann in das zuvor in den regulären Sets mit den „normalen“ Darstellern einkopiert – es wird deutlich, dass auch diese „normalen“ Szenen, in denen der FX später zu sehen sein sollte, ungeheuer präzise inszeniert werden mussten. Der schwierigste Shot war eine Einstellung, in der sich der Unsichtbare vor einem Spiegel die Bandagen abwickelt – hierfür musste Fulton vier getrennte Aufnahmen zusammenfügen (und trotz aller Sorgfalt mussten nicht weniger als 64.000 Frames (!!) des Films händisch retouschiert werden). Das Ergebnis spricht für sich selbst – die FX-Szenen halten auch heute noch jeden Vergleich aus und sind zweifellos, vielleicht mit einigen FX aus „The Invisible Ray“, Fultons Meisterstück. Dazu gesellen sich zwei absolut gefällige Modelltricksequenzen (Zugunglück und Autounfall).

Der knappe Score (außer dem Titelthema gibt’s Musik nur noch im Finale) wurde später in den „Flash Gordon“- und „Buck Rogers“-Serials wiederverwendet.

Zu den Darstellern: Claude Rains hat eine schwierige Rolle zu bewältigen – bis auf die Schlußeinstellung agiert er tutti kompletti in Maske (die Unsichtbaren-Maske ist zweifellos auch ein pop-culture-Icon) oder nur per Stimme. Rains bewältigt den Job magna cum laude – er hat das perfekte Organ, um Griffins diffizilen Geisteszustand allein anhand Nuancen seiner Stimme auszudrücken. Daher unbedingte Empfehlung: seht Euch den Film in der englischen Originalfassung an, sonst hat man von Rains‘ Schauspielkunst nämlich herzlich wenig. Rains wurde durch die Rolle umgehend zum Star und schloss eine erfolgreiche Karrierem mit insgesamt vier Oscar-Nominierungen an (natürlich zuvorderst die für „Casablanca“). Weitere Universal-Horrorfilm-Rollen waren für ihn „Der Wolfsmensch“ (wo er wenig überzeugend Lon Chaneys Vater mimte) und „Das Phantom der Oper“ (der nächste Film in der Legacy-Reihe). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Whale es hervorragend tarnt, dass Rains alles andere als physisch groß war…

Love Interest Flora wird von Gloria Stuart für meinen Geschmack etwas zu weinerlich verkörpert. Die im Alter von nunmehr 95 Jahren immer noch schauspielerische Stuart kam zu spätem Ruhm, als James Cameron sie für die Rolle der alten Rose in „Titanic“ anheuerte. William Harrigan (Kemp) kam in letzter Minute in den Cast, als der eigentlich verpflichtete Darsteller Chester Morris aus Ego-Gründen ausstieg (Morris war „leading man“ und sah es nicht ein, zweite und noch dazu unsympathische Geige für der unbekannten Rains zu spielen). Harrigans Karriere ist frei von bemerkenswerten Erfolgen, hier liefert er aber grundsolide Arbeit ab. Henry Travers (Dr. Cranley), der in der Folge seiner Karriere auf „nette ältere Gentlemen“ mit selbstironischem Einschlag abonniert war, spielt seine Rolle straight, aber nicht sonderlich memorabel. Er agierte später in „High Sierra“ und Hitchcocks „Shadow of a Doubt“. Zu Nervensäge Una O’Connor hab ich mich bereits geäußert, ihren Filmehemann Forrester Harvey sah man später in „The Wolfman“, „Dr. Jekyll & Mr. Hyde“ (die Spencer-Tracy-Version) und dem Sequel „The Invisible Man Returns“, aber auch in Hitchcocks „Rebecca“ und „Tarzan, the Ape Man“. In kleineren und Kleinstrollen sind zahlreiche Universal-Horror-Spezis wie E.E. Clive, Dwight Frye (Renfield aus „Dracula“ und Fritz aus „Frankenstein“) und John Carradine zu entdecken.

Bildqualität: Ich muss leider konstatieren, dass ich im Rahmen der Universal-Monster-Legacy schon bessere Prints gesehen habe. Der Vollbildtransfer geht zwar objektiv gesehen für einen 73 Jahre alten s/w-Film durchaus in Ordnung, im Vergleich zu den first-rate-jobs, die Universal mit den „Frankenstein“- und „Dracula“-Filmen abgeliefert hat, ist die hier vorliegende Qualität eine leichte Enttäuschung. Der Print plagt sich mit einigen Defekten und Verschmutzungen, weist einige Ruckler (möglicherweise durch fehlende Frames bedingte Mini-jump-cuts) auf und hat auch leichte Kompressionsprobleme. Der Kontrast könnte auch etwas besser sein. Insgesamt immer noch sehr gut ansehbar, aber halt nicht auf dem gleichen Standard wie manch anderes aus dem Boxset.

Tonqualität: Ähnliches gilt auch für den Ton (wobei meine Wertung sich auf den englischen O-Ton in Dolby Digital 2.0 bezieht, natürlich gibt’s deutsche und französische Synchronfassungen), der doch ein deutliches Grundrauschen aufweist und in der Sprachqualität, auch hier ist der direkte Vergleich z.B. zu „Frankenstein“ zu ziehen, recht knarzig. Das stört nicht das unmittelbare Filmvergnügen, aber es ist eben zu bemerken.

Extras: Hier lässt sich Universal wieder nicht lumpen. Neben einer Fotogalerie (aber seltsamerweise keinem Trailer) finden sich ein informativer filmhistorischer Audiokommentar (wesentlich besser als der zu „Die Mumie“) und eine 35-minütige Dokumentation „Now you see him… The Invisible Man Revealed“. Diese Doku ist leider eine „mixed bag“ – zwar erfährt man einiges Wissenswertes über das Chaos der Filmvorbereitung (wobei sich die Infos mit denen aus dem Audiokommentar überschneiden), insgesamt fokussiert die Doku aber für meinen Geschmack zu sehr auf Regisseur James Whale (das geht soweit, dass Ian McKellen, der Whale in „Gods and Monsters“ spielte, interviewt wird), so dass am Ende kaum Zeit übrig bleibt, das „Invisible Man“-Franchise von Universal zu würdigen – die ingesamt sechs Filme, in denen das Studio auf den Charakter zurückgriff, werden in leider viel zu kurzen Ausschnitten angerissen (mein Favorit ist übrigens „The Invisible Agent“, einer der lustigsten Propaganda-Filme des Zweiten Weltkriegs…), dafür aber wird, und das ist ein großes Plus, das Segment „Son of the Invisible Man“ aus dem Comedy-Kompilationsfilm „Amazonen auf dem Mond“ (in dem Ed Begley jr. grandios agiert – einer der drei Gründe, sich die „Amazonen“ anzusehen… die beiden anderen sind der grandiose Eröffnungssketch mit Arsenio Hall und der „Film im Film“ „Amazonen auf dem Mond“ selbst, eine herrlich-liebevolle Parodie auf den 50er-B-SF-Film) berücksichtigt.

Fazit: Auch „Der Unsichtbare“ kann sich heutzutage immer noch sehen lassen (pun intended, hehe) – James Whales moderner Regiestil, die immer noch bewunderungswürdige Trickarbeit und ein flottes, in sich recht schlüssiges Script, das sowohl H.G. Wells gegenüber treu bleibt als auch eigene Elemente verwertet, sorgen, gepaart mit einer sehr guten Darbietung von Claude Rains, für 70 Minuten sehr gute SF-Unterhaltung (und das sollte man durchaus im Gedächtnis behalten – auch wenn „Der Unsichtbare“ in der „Monster Legacy“-Box und damit als „Horror“ verkauft wird: es ist ein SF-Film ohne Horror-Elemente). Der Comedy-Faktor zu Beginn mag Puristen etwas des Guten zuviel sein, aber mit Ausnahme der antics von Una O’Connor ist das alles noch gut verträglich. Macht immer noch Spaß – und bitte, liebe Universal-Studios, ich will auch die restlichen „Invisible Man“-Filme, danke…

4/5

(c) 2006 Dr. Acula