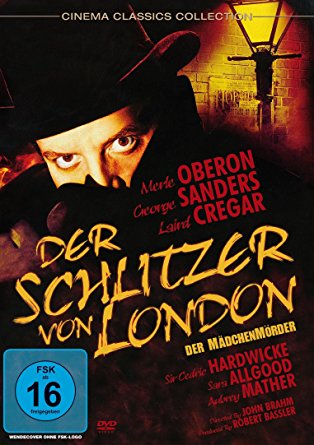

- Deutscher Titel: Der Schlitzer von London

- Original-Titel: The Lodger

- Alternative Titel: Scotland Yard greift ein | Der Mädchenmörder |

- Regie: John Brahm

- Land: USA

- Jahr: 1944

- Darsteller:

Merle Oberon (Lindsay), George Sanders (Warwick), Laird Cregar (Slade), Sir Cedric Hardwicke (Robert Bonting), Sara Allgood (Mrs. Bonting), Audrey Mather (Daisy, das Hausmädchen)

Vorwort

London wird von der Jack-the-Ripper-Morden in Atem gehalten. Bereits dreimal hat der Serienmörder zugeschlagen und in just dieser Nacht findet er sein viertes Opfer…

Noch in der gleichen Nacht stellt sich beim Ehepaar Bonting Besuch ein – ein gewisser Mr. Slade, ein groß gewachsener, stattlicher Mann, der offenbar seinen kompletten Besitzstand in einer Arzttasche mit sich führt, möchte die von Frau Bonting annoncierten Räumlichkeiten mieten. Ganz besonders interessiert Slade sich für den Dachboden, den idealen Platz für seine medizinischen Experimente. Slade ist nämlich Pathologe, müssen Sie wissen. Zwar deucht den Bontings, und speziell Mr. Bonting, der Knabe etwas seltsam, aber 5 Pfund die Woche sind 5 Pfund die Woche, und die Bontings, die gerade geschäftlich ziemlich in der Tinte sitzen, können die Kohle gut brauchen.

Allerdings reagiert Slade etwas komisch auf die Nachricht, dass der Bontings Nichte Lindsay, ihres Zeichens kommender Music-Hall-Star, während ihrer London-Gastspiele im Hause residieren wird. Mit Schauspielerinnen hat’s Slade nämlich aus unerfindlichen Gründen nicht so.

Am Abend von Lindsays Premiere schlägt der Ripper wieder zu – das Opfer ist Anne, eine Theater-Kollegin Lindsays, die ihr vor der Vorstellung noch viel Glück gewünscht hat. Doch der Ripper wurde gesehen, nicht deutlich genug für eine Beschreibung, aber dass er eine kleine Tasche bei sich trugt, dringt durch. Mrs. Bonting beginnt, Slade zu verdächtigen – erst recht, als der heimlich seine Tasche verbrennt. Doch Mr. Bonting beruhigt seine Frau – der allgemeinen Hysterie wegen ist es völlig verständlich, dass Slade seine Tasche loswerden wollte, er selbst habe seine eigene Tasche sicherheitshalber versteckt.

Dieweil findet Inspektor Warwick, zuständiger Detective von Scotland Yard, Gefallen an Lindsay. Und Lindsays selbst spielt Amateur-Sleuth und folgt Slade, als der zu seinem vermeintlichen Arbeitsplatz in der Uni-Klinik aufbricht. Als sich herausstellt, dass Slade tatsächlich in der Klinik als Pathologe arbeitet, zerstreut sich Lindsays Verdacht. Nicht aber der von Mrs. Bonting, der ihr Logiergast weiterhin den Angstschweiß auf die Stirn treibt.

Als der Ripper erneut zuschlägt, ist die Polizei in Sekundenschnelle zur Stelle. Trotzdem gelingt ihm die Flucht – und wenig später verbrennt Mr. Slade im Bonting-Haus seinen Mantel. Er sei mit Krankheitserregern kontaminiert, erklärt er Lindsay. Lindsay findet es geradezu vorbildlich, wie Slade um die Sicherheit der Hausbewohner besorgt ist und lädt ihn zu ihrer nächsten Vorstellung in einem neuen Theater in Whitechapel ein, trotz oder auch wegen seiner kryptischen Anspielungen auf das „Böse“ in der „Schönheit“, das es „herauszuschneiden“ gelte. Aber Warwick ist mit einer ganzen Kohorte Polizisten vor Ort – da kann doch eigentlich nichts passieren, oder?

Inhalt

Marie Belloc Lowndes‘ Roman „The Lodger“, der sich vage an Jack-the-Ripper-Motiven orientiert, ohne mit den tatsächlichen Vorfällen viel gemein zu haben, wurde vielfach verfilmt, zuerst bereits 1927 von niemand geringerem als Alfred Hitchcock als Stummfilm. Die hiesige Adaption von 1944 ist die dritte Version des Stoffes, inszeniert von John Brahm, einem heute noch weithin unterschätzten und viel zu unbekannten Grusel-Könner, der auch die exzellente Werwolf-Geschichte „Das unsterbliche Monster“ (für meinen Geschmack viel viel besser als der Universal-„Wolfsmensch“) auf die Leinwand brachte.

Auch der „Lodger“ (in seinen verschiedenen deutschsprachigen Inkarnationen unbekannt als „Scotland Yard greift ein“, „Der Mädchenmörder“ und nunmehr „Der Schlitzer von London“) ist ein sorgfältig gewerkeltes Gruseldrama, das von guten darstellerischen Leistungen, liebevollen Sets und Kulissen, einer gut konstruierten Geschichte und Brahms unbestreitbaren visuellen Talent getragen wird.

Die Story hat nun mal auch einen unwiderstehlichen Hook – was ist, wenn der freundliche, aber etwas verschrobene Hausgast, den man aufgenommen hat, ein wahnsinniger Mörder ist? Oder ist doch alles nur Zufall? Schließlich lassen sich alle Verdachtsmomente doch auch rein rational erklären… Interessant ist, dass Mr. Bonting – derjenige, der eigentlich gegen die Aufnahme von Gästen im Haus und Mr. Slade im Speziellen ist – immer wieder die Verdächtigungen seiner Frau entkräftet und als harmlos-vernünftige Verhaltensweisen weglächelt, obwohl ihm Slades Anwesenheit nicht wirklich taugt. Slades derangiertes Verhältnis zur Frauen – und generell die Fokussierung des Films auf die Killerfigur anstatt den tapferen Ermittler – und ganz besonders einige Momente im Finale scheinen vorwitzig spätere Psycho-Charakter-Studien im Stile von „Maniac“ vorwegzunehmen (wozu auch passt, dass einen kurzen – möglichen – Verweis auf eine inzestuöse homosexuelle Anziehung in Slades Leben gab). Natürlich kann der Streifen da als Kind seiner Zeit nicht wirklich aus sich herausgehen (wie auch die Opfer des Rippers in dieser Version keine Prostituierten sind, sondern eben „Schauspielerinnen“ im weitesten Sinne – der Ripper rechnet auch Kneipen- und Straßensängerinnen in diese Kaste ein), aber es sind bemerkenswerte kleine Anspielungen, die für einen „Mainstreamfilm“ aus dem Jahr 1944 ausgesprochen ungewöhnlich und mutig sind (dürfte der Film in den Gewaltszenen drastischer sein, könnte man glatt von einem Proto-Giallo reden).

Brahm hält den Spannungsbogen geschickt aufrecht – Mäkler könnten sich daran stören, dass der Film mehrfach durch Sanges- und Music-Hall-Darbietungen „unterbrochen“ wird, aber da die zu nicht geringem Maße Teil der Motivation des Killers sind, sind sie schon notwendig; außerdem kommt dadurch (und das Finale Theater-backstage) ein gewisses „Phantom der Oper“-Feeling auf (und den ’43er-Universal-„Phantom“ spreche ich bekanntermaßen heilig).

Wie schon im „unsterblichen Monster“ ist Brahm in der Wahl seiner filmischen Mittel gleichermaßen modern-visionär wie traditionell-expressionistisch. „The Lodger“ ist deutlich schneller geschnitten und visuell dynamischer als die meisten seiner Zeitgenossen, manche Kameraeinstellungen sind schier atemberaubend, aber ebenso beweist Brahm ein exzellentes Händchen für Licht- und Schattenspiele, subtile Beleuchtungseffekte und interessante Winkel. Ein treibender Score, der auch moderner klingt als vieles, was um diese Zeit auf die Ohrmuscheln des Kinopublikums losgelassen wurde, sorgt zusätzlich für Spannung.

Dazu verfügt Brahm über einen großartigen Hauptdarsteller – Laird Cregar hätte ein Großer werden können, einer, der den Prices und Karloffs im Nacken sitzen hätte können, wäre er nicht 1944 im Alter von nur 30 Jahren an einer Herzattacke in Folge einer Crash-Diät verstorben. „The Lodger“ mag ihm als Denkmal dienen – gleichermaßen intensiv wie auf ungelenkte Weise charmant, eine Figur wie ein Bär, aber eine sanft-schmeichelnde Stimme, das alles ergibt einen ausgesprochen charismatischen Slade, der so gar nicht nach den üblichen hysterisch overactenden Schurken des 40er-Gruselhorrors gerät, sondern viel subtiler, viel moderner wirkt.

Merle Oberon („Stürmische Höhen“) ist durchaus bezaubernd als Lindsay, auch wenn ihre Music-Hall-Nummern nicht gerade spektakulär sind (aber da war wohl auch die Zensur vor „gewagteren“ Bühnenspielen), der verdienstvolle Sir Cedrick Hardwicke („Frankenstein kehrt wieder“, „Cocktail für eine Leiche“) überzeugt als Robert Bonting, wie auch Sara Allwood („Schlagende Wetter“) als Mrs. Bonting, eine Rolle, die leicht als peinliche Schreikrampfnummer Marke Una O’Connor hätte enden können. Als Scotland-Yard-Inspektor Warwick begrüßen wir George Sanders („Rebecca“, „Das Bildnis der Dorian Gray“).

Die DVD von Savoy bietet den Film in ausgezeichneter Bildqualität. Der englische O-Ton wurde digital entrümpelt und ist nun gut hörbar, von der deutschen Neusynchro ist abzuraten. Deutsche Untertitel werden mitgeliefert, ebenso ein filmhistorischer Audiokommentar, eine Featurette und der Trailer. Da die Scheibe günstig verkauft wird, spricht abgesehen vom deutschen Synchronton nichts gegen einen Erwerb.

John Brahm verdient es wirklich, auf breiter Basis wiederentdeckt zu werden. Seine Filme heben sich löblich von den Universal-Gothic-Klischees ab, sind filmisch modern, haben interessante Geschichten und sind mindestens mal solide gespielt. Auch „Der Schlitzer von London“ ist daher dem Freund klassischen Horrorkintopps dringend ans Herz zu legen!

(c) 2017 Dr. Acula

BOMBEN-Skala: 3

BIER-Skala: 8

Review verfasst am: 19.07.2017