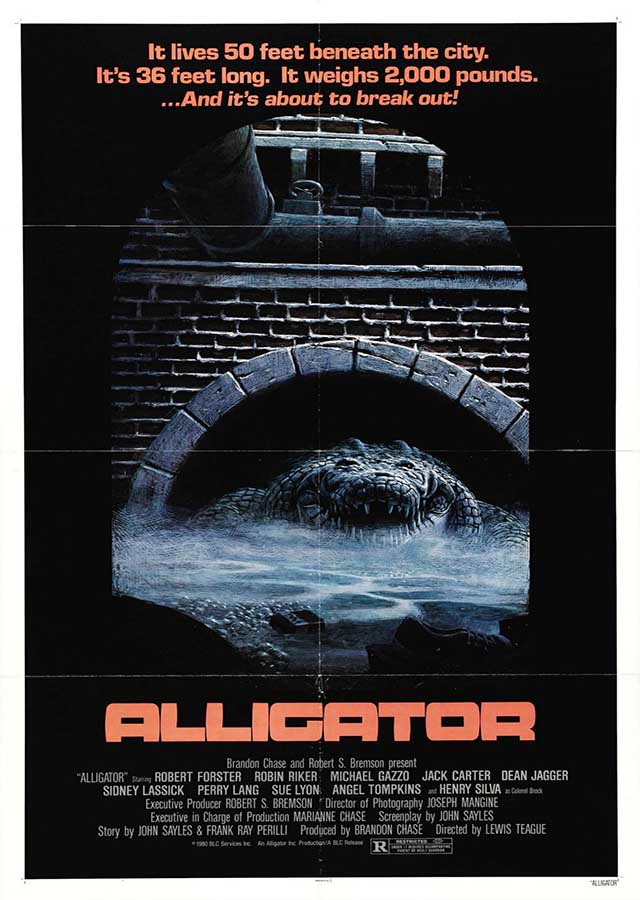

- Deutscher Titel: Der Horror-Alligator

- Original-Titel: Alligator

- Regie: Lewis Teague

- Land: USA

- Jahr: 1980

- Darsteller:

Robert Forster (David Madison), Robin Riker (Marisa Kendall), Michael V. Gazzo (Chief Clark), Dean Jagger (Slade), Sydney Lassick (Luke Gutchel), Jack Carter (Bürgermeister), Perry Lang (Jim Kelly), Henry Silva (Col. Brock), Bert Braverman (Thomas Kemp)

Vorwort

Die kleine Marisa kauft sich nach Besuch einer Alligator-Farm beeindruckt einen Mini-Alligator zum Kuscheln und Spielen. Papa ist nicht begeistert und versenkt das Reptil in der Toilette…

Zwölf Jahre später werden im Kanalisationssystem von Chicago Leichenteile und verstümmelte – dafür aber überproportional große – Hundekadaver gefunden. Cop David Madison, der bei Kollegen und Presse einen schweren Stand hat, weil ihm vor fünf Jahren ein Partner terminal abhanden gekommen ist und man ihm allgemein die Verantwortlichkeit hierfür zuschanzt, rekrutiert – weil aus erwähnten Gründen niemand wirklich scharf drauf ist, seinen neuen Partner zu spielen – den Jungbullen Kelly für eine Kloaken-Besichtigungstour. Tatsächlich kommen Madison und Kelly dem Verursacher der Todesfälle auf die Spur – ein über zehn Meter langer Riesenalligator hat’s sich in der Unterwelt häuslich eingerichtet und, weil grad hungrig, greift sich Kelly als spätes zweites Frühstück. Natürlich findet Madisons Alarm ob eines gefräßigen Mörderreptils in der Kanalisation, auch bei der mittlerweile ausgewachsenen, heiratsfähigen und zur Reptilienexpertin mutierten Marisa, keinen Glauben, bis Madisons Reporter-Intimfeind Kemp bei einer Exkursion selbst zum Opfer des Untiers wird, es aber geistesgegenwärtig mit seinem unverdaulichen Fotoapparat beweisträchtig ablichtet, ehe er gefressen wird.

Ein Versuch, den Alligator in einer konzertierten Aktion aus dem Kanalsystem zu ver- und direkt vor die Flinten einer Spezialeinheit zu treiben, scheitert. Nachdem der Alligator effektvoll von selbst an die Oberfläche kommt, ein wenig zünftige Monster-Rampage in den Straßen veranstaltet und es sich dann in einem See bequem macht, wird Madison vom Bürgermeister seiner Aufgaben entbunden. Stattdessen soll der Großwildjäger Brock der Bestie den Garaus machen. Madison ermittelt mit Marisa auf eigene Faust weiter und findet heraus, dass offensichtlich in einer pharmazeutischen Fabrik Schindluder in Tierversuchsform mit synthetischem Testosteron betrieben wird. Brock versagt schändlich, darf sich dafür aber wenigstens den Verdauungstrakt des Alligators von innen anschauen – und Meister Gator entschließt sich dazu, einer vom Pharma-Firmenboss Slade veranstalteten Hochzeitsfeierlichkeit einen Anstandsbesuch abzustatten… das Büffet ist eröffnet!

Inhalt

on all den meistens bestenfalls uninspirierten bis downright scheußlichen „Weißer Hai“-Imitatoren, die in der Folge von Spielbergs erstem großen Blockbuster auf die Leinwände der Welt losgelassen wurden, genießen in heutiger Zeit hauptsächlich zwei einen sowohl bei Kritik als auch bei Publikum guten Ruf – Joe Dantes bissiger „Piranha“ und Lewis Teagues gefräßiger „Alligator“. Pop quiz, hotshots: Was haben diese beiden Filme (abgesehen mal von der grundsätzlichen Tatsache, dass es sich eben um „Jaws“-Epigonen handelt) gemeinsam?

5. 4. 3. 2. 1. BEEP.

Die richtige Antwort lautet: für beide Filme schrieb John Sayles das Script. Und da liegt, so wie’s aussieht, der Hund begraben. Sayles ist erwiesenermaßen ein exzellenter Autor, der mit seinen Drehbüchern für Kommerzreißer seine ambitionierten, sozialkritischen eigenen Regieprojekte finanziert (die Kohle, die er für das „Alligator“-Script einsackte, wanderte z.B. umgehend ins 30.000-Dollar-Budgets seines Regiedebüts „Return of the Secaucus Seven“), und dabei ein solcher, der nur, weil er gerade ein kommerzielles Genre-Projekt schreibt, deswegen nicht gleich jede Integrität über Bord wirft, sondern trotzdem versucht, ein intelligentes und spannendes Script zu schreiben (das fiel auch einem gewissen Steven Spielberg auf, der, beeindruckt von Sayles’ „Piranha“-Script, ihm den Job gab, das angedachte „Unheimliche Begegnung der dritten Art“-Follow-up „Night Skies“ – aus dem sich letztlich „E.T.“ und „Poltergeist“ entwickelten – zu schreiben).

Es ist nahezu zum Niederknien bewunderungswürdig, wie effektiv Sayles das „Alligator“-Script vorantreibt – nach einer knappen Prologsequenz, die kurz etabliert, wie unser schuppiger Freund in die Niederungen der Kanalisation von Chicago wandern konnte (und nebenher, auch wenn das – in einem kleineren Schwachpunkt des Films – nicht sonderlich deutlich wird oder relevant wäre, auch klar stellt, dass die menschenfressende Handtasche ursprünglich Marisas kleines Schoßtierchen war), werden wir sofort in die Story geworfen; Sayles verschwendet keine Szene unnütz, jede einzelne Scriptsequenz ordnet sich der präzisen Konstruktion unter; Exposition wird geradezu schulmäßig elegant eingebaut, ohne ganze Blöcke expository dialogue bemühen zu müssen, und, schließlich ist Sayles in jeder Hinsicht ein „Guter“, ganz unauffällig und dezent bastelt er seine Trademarks, Sozial- und Gesellschaftskritik (in diesem Falle u.a. und ohne Anspruch auf Vollständigkeit Umweltschutz, Tierversuche, Sensationsjournalismus und politisch-wirtschaftliche Korruption) ein, ohne dass die entsprechenden Punkte sich aufdrängen und Überhand nehmen könnten (aber wir reden auch von dem Drehbuchautor, der selbst in ein Dolph-Lundgren-schießt-Leute-tot-Epos wie Men of War nicht zu übersehende gesellschaftskritische Facetten eingebaut hat).

Reduziert man das Script auf seine reinen Monster-Reißer-Qualitäten, stellt man erstaunt fest, dass das Ding sogar noch wesentlich besser (sprich: effektiver, ökonomischer, zielgerichteter) konzipiert ist als Spielbergs dagegen vergleichsweise sinnlos umhermäandernder Flossenbeißer – hier geht’s nicht um die Zusammenführung einer zerrütteten Familie, sondern schlicht und ergreifend um ein gefräßiges Krokodil, das, herangezüchtet durch den Unsinn der doofen Menschen, letzten Endes hauptsächlich den „Richtigen“ an den Kragen geht; und das, bei allen latenten Anspielungen auf echte weltliche Probleme, im steten Bewusstsein, hier keine große Kunst zu zelebrieren, sondern einen fetzigen Monsterfilm zu schreiben, ergo demzufolge, ohne zu einer Komödie zu degenerieren, mit dem berühmten Augenzwinkern; Sayles packt seine kritischen Anmerkungen rein, nimmt sich und sein Buch nicht zu ernst, baut aber genügend *echte* Schocks ein, um sich nicht, wie etliche Nachzieher, plumper Albernheiten bedienen zu müssen.

Das trifft sowohl auf die Storyentwicklung an sich zu (ich meine, ein Riesenkrokodil, das mitten in einer Großstadt aus dem Bürgersteig bricht, ist nunmal *auch* verdammt komisch, aber wenn es eine Minute später einem verunfallten Polizisten die Beine abknabbert, ist der Spaß dann auch wieder vorbei; außerdem erlaubt sich „Alligator“ durchaus, auch mal einen sechsjährigen Knirps zu Gator-Schmecko werden zu lassen – das finde *ich* vielleicht noch lustig, aber viele andere wohl eher nicht, hehe) als auch auf die Charaktere; die sind größtenteils nämlich glaubhaft (einzige Ausnahme ist Großwildjäger Brock, der im Vergleich zu den anderen Figuren etwas platt wirkt, aber wenn man Henry Silva anheuert, legt man es auch nicht auf tiefschürfende Vielschichtigkeit an), ohne dass Sayles ihnen tonnenweise Background und emotionalen Ballast mit auf den Weg geben muss, es reicht, dass Madisons Partner-Trauma knapp thematisiert wird, um es wirken zu lassen – man muss es nicht zu Tode quasseln; ebenso ist mit der kurzen Prolog-Geschichte Marisas Faible für Reptilien erklärt, also muss auch darüber nicht großartig gequatscht werden; ihre jeweilige Beziehungsunfähigkeit (und subsequente Andeutung einer Beziehung) ergibt sich schlüssig aus den Situationen, da braucht’s dann keine klischeehafte Liebesgeschichte, das entwickelt sich einigermaßen glaubwürdig (denn wirklich wichtig ist Film und Script diese Beziehung nicht) aus dem Flow der Geschichte.

Mit Lewis Teague, von dem ich – ohne alle seine Werke bislang begutachtet zu haben – noch keinen *schlechten* Fillm gesehen habe, sitzt auch genau der richtige Mann auf dem Regiestuhl; einer, der auf der einen Seite genau weiß, wie man visuell mit einer Thematik wie dieser umgehen muss, das richtige Handwerkszeug also besitzt, andererseits aber auch nicht dafür bekannt ist, ein ihm zur Verfilmung angedientes Script „im eigenen Sinne“ umzustricken (weswegen „Cujo“ nicht nur von den Fans als eine der besten King-Adaptionen gilt, sondern auch vom Meister selbst, weswegen der sich dafür einsetzte, dass Teague auch die Regie für Katzenauge angetragen wurde. Später sollte er auch die „Tommyknockers“-TV-Adaption machen, wurde aber vom Produzenten gefeuert und durch John Power ersetzt. Ich wage mal fast zu behaupten, dass „Tommyknockers“ – ein ziemlich öder Schnarcher, was aber schon der schwachen Vorlage geschuldet ist – unter Teagues fachkundiger Anleitung unterhaltsamer geworden wäre). Ebenso wie Sayles hält Teague ersichtlich nichts von sinnloser Zeitverschwendung; jeder Shot sitzt präzise, jede Einstellung treibt den Film voran, da gibt es keinen Leerlauf (obwohl „Alligator“ in treuer Tradition des „guten“ Monsterhorrors seinem titelgebenden Monster vergleichsweise spärlich Screentime widmet). Die (reichhaltigen) Szenen in der Kanalisation lassen ein gewisses „Alien“-Flair aufkommen (das 1980 noch nicht so ausgelutscht war wie’s natürlich heute dank zahlloser talentloser Nachäffer ist), das Timing der Schocks sitzt größtenteils.

Bei der Qualität der Effekte müssen Abstriche gemacht werden – wie’s auch weiland Steven Spielberg mit seinem superteuren aufwendigen Animatronik-Hai „Bruce“ ging, so wurde auch Teague vom Versagen des Alligatoren-Modells geplagt, das, wie kann es anders sein, meistens dann seinen Dienst versagte, wenn’s gefragt war. Teague musste sich damit behelfen, in manchen Szenen das unbewegliche Modell unauffällig von stagehands ins Bild schieben zu lassen, oder, noch häufiger, einen echten Alligator durch Miniatur-Sets stapfen lassen, was leider Gottes halt nicht anders aussieht als wie ein echter Alligator, der durch ein Miniatur-Set stapft. Es tut dem Vergnügen am Film aber kaum Abbruch (zumal Teague in den wichtigsten Monster-Rampage-Szene mit seinem Modell oder wenigstens Teilen davon arbeiten kann); es lässt sich trefflich spekulieren, ob Teague aufgrund der technischen Defekte vielleicht gezwungen war, die Screentime seines Monsters zu reduzieren, aber das tut dem Film sogar gut, da „Alligator“ hauptsächlich als Spannungsfilm funktioniert und es daher nicht notwendig ist, alle zwei Minuten das Monster ins Bild zu setzen, damit niemand vergisst, worum’s eigentlich geht.

Insgesamt liefert auch Teague eine runde, bemerkenswert seriöse Leistung ab – die Kameraarbeit von Joseph Magine (der später Charles Kaufmans „Muttertag“, Pyuns The Sword and the Sorcerer, „Exterminator 2“, „Neon Maniacs“ und das in-name-only-Sequel Alligator II: The Mutation fotografierte und zuvor u.a. auch im Bereich der Erwachsenenunterhaltung tätig war) ist stellenweise bemerkenswert; das Tempo ist dank des straffen Scripts und der gleichsam dichten Inszenierung Teagues hoch und obwohl der Film ja letztlich nichts anderes ist als ein simpler kleiner Monsterfetzer entwickelt sich sogar ein echter fühlbarer Spannungsbogen. Wenn man sich mal vorstellt, was ein Larry Ludman so mit Killer-Krokodilen anstellte, dann ist Lewis Teague dagegen mindestens Orson Welles.

Auch in Sachen Splatter legt „Alligator“ für einen Mainstream-Film aus dem Jahr 1980 eine ordentlich grobe Kelle vor. Zwar ist der Streifen keine Schlachtplatte und ein paar abgetrennte-Gliedmaßen-Props sehen nach nichts anderem aus, aber insgesamt langt Meister Croc gut zu und beißt nicht nur in so manche Wade, sondern auch so manche Laufstelze ab; Teague legt sich da keine Zurückhaltung auf und hält auch voll auf blutige Stümpfe, wenn’s sein muß (die Make-up-Effekte besorgte Robert Short, der diesen Job auch bei Nightflyers und „Beetlejuice“ erledigte).

Nicht zu unterschätzen für den Erfolg von „Alligator“ ist auch die schauspielerische Leistung von Robert Forster, der hier eine exzellente Vorstellung als Dave Madison hinlegt; ohne Overacting, mit kleinen Gesten und kurzen Blicken erzielt er maximale Wirkung. Forster hatte kurz zuvor seine wohl bis dato wichtigste Rolle in Disneys „Das schwarze Loch“ gespielt und stellte erneut sein „leading man“-Potential, das richtige filmische Umfeld vorausgesetzt, unter Beweis. Nachdem er sich dennoch jahrelang mit Neben- und TV-Rollen zufrieden geben musste, reanimierte niemand anderes als Quentin Tarantino 1994 seine Karriere mit „Jackie Brown“, dem folgten dann Engagements u.a. in „Supernova“, „Mulholland Drive“, „Drei Engel für Charlie: Volle Power“, Firewall, „Lucky Number Slevin“ oder „Heroes“.

Robin Riker, die nach einigen Gastauftritten in TV-Serien ihre erste Kino-Rolle spielte, kann als Marisa leider nicht mithalten – ihr fehlt es an der nötigen Ausstrahlung; obwohl ihr Charakter für die Sorte Film, mit der wir hier zu tun haben, vergleichsweise gehaltvoll ist, fehlt es ihr an dem entscheidenden Quäntchen Screenpräsenz. Riker wechselte auch umgehend wieder ins Fernsehen, ergatterte eine große Rolle in der langjährigen Sitcom „Brothers“ (die die Distinktion hat, bereits Mitte der 80er Jahre eine schwule Hauptfigur und ihre Probleme in den Mittelpunkt einer Comedy-Serie zu stellen), schlug sich durch allerhand Gastrollen und heuerte jüngst in der Endlos-Soap „Reich und schön“ an.

Michael V. Gazzo („Der Pate II“, „Solo für zwei Superkiller“, „True Lies“) gibt einen passablen Polizeichef ab, Oscar-Preisträger Dean Jagger (XX Unbekannt, „Game of Death“) macht uns den bösen Kapitalisten (könnte dabei etwas fieser sein), Sydney Lassick („Carrie“, „Curse II: The Bite“) und Perry Lang (später Regisseur des von Sayles geschriebenen „Men of War“, als Schauspieler u.a. in Jailbird Rock, „Jennifer 8“ und Sayles‘ eigenem, hochambitionierten und durchaus verehrten Baseball-Dramas „Eight Men Out“ am Werke) sind in ihren Nebenrollen als bösartiger Tierhändler und forscher Jungcop überzeugend. In seinen (leider knäpplichen) Szenen gibt Henry Silva („Matchless“, „Der Tod des Paten“, „Buck Rogers“, Thirst, Chained Heat, „Nico“) einmal mehr alles.

Bildqualität: Mir stellte sich zwecks Besprechung die britische Anchor-Bay-Ausgabe vor, die den Streifen in spektakulär gutem anamorphen 1.85:1-Widescreen präsentiert; ausgezeichnete Detail- und Kantenschärfe, überzeugende Farben, sehr guter Kontrast, klaglose Kompression, und das alles frei von Defekten und Verschmutzungen. Bei Anchor Bay weiß man halt, wie’s geht…

Tonqualität: Nicht ganz damit mithalten kann der Dolby 5.1-Audiotrack, der sich in Sachen Dialogton ein wenig verrauscht und verknarzt vorstellt. Könnte mir vorstellen, dass da etwas mehr rauszuholen gewesen wäre. Der Musik- und FX-Mix ist aber anständig.

Extras: Da hätte man sich auf den ersten Blick ein wenig mehr wünschen können… zwar gibt’s einen Audiokommentar von Lewis Teague und Robert Forster, aber ansonsten nur ein paar Filmographien, den Trailer und ein paar Produktionsnotizen auf Texttafeln. Andererseits wird das Sequel „Alligator II“ quasi umsonst mitgeliefert, und das ist ja auch schon was…

Fazit: Eins ist klar – das gesamte Tierhorror-/Monster-on-the-loose-Subgenre orientierte sich an drei Vorbildern: „Der weiße Hai“, „Piranha“ und „Alligator“. Diese drei Filme etablierten alle gängigen Formeln, Klischees und Mechanismen, alle späteren Epigonen setzten nur noch einzelne Bausteine aus diesen drei Filmen mehr oder weniger (meist weniger) geschickt aneinander. Als Blaupause für den „perfekten“ Tierhorror-/-Monster-Film ist „Alligator“ vielleicht sogar das beste Beispiel – es ist, rein im Bezug auf den phantastischen Aufhänger, der am besten, präzisesten und effektivsten konstruierte der drei genannten Filme; Spielberg interessierte sich „zu sehr“ für seine Familiengeschichte, Teague ist zum Zeitpunkt von „Alligator“ der bessere Regisseur als Dante zu „Piranha“-Zeiten und besser in der Lage, Sayles‘ gleichermaßen spannendes wie augenzwinkerndes Drehbuch umzusetzen – es hat ihm sicherlich nicht geschadet, dass er vermutlich mehr Geld zur Verfügung hatte als Dante, der für den alten Sparfuchs Corman drehte (okay, ich kuck ja schon nach… Teague konnte 1,5 Mio. $ verbraten, Dante musste sich mit knapp 700.000 $ bescheiden), was ihm ein bisschen mehr an „scope“ und Action ermöglichte. Streng genommen war alles, was nach „Alligator“ in dem Genre kam, überflüssig – dieser Film hier ist der Apex des auf das Wesentliche reduzierten Tier-/Monsterhorrors; ein Muss für jeden Genre-Liebhaber und ob seiner Qualitäten als *Film* auch für Zuschauer geeignet, die normalerweise nicht auf diese Art Film abfahren. Auch nach fast 30 Jahren funktioniert „Alligator“ jedenfalls noch bestens.

5/5

(c) 2009 Dr. Acula