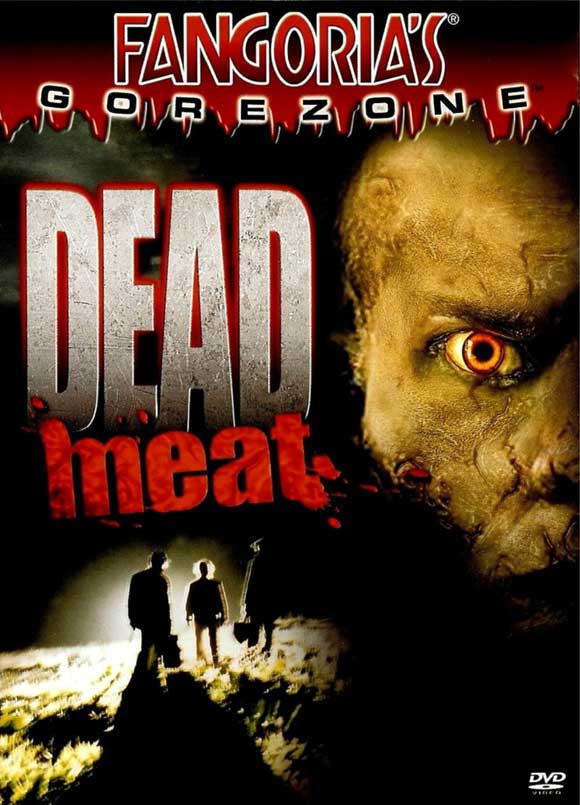

- Deutscher Titel: Dead Meat

- Original-Titel: Dead Meat

- Regie: Conor McMahon

- Land: Irland

- Jahr: 2005

- Darsteller:

Marian Araujo (Helena), David Mallard (Desmond), Eoin Whelan, David Ryan

Vorwort

In der irischen Provinz greift nach einem neuen Futtermittelskandal eine Infektionskrankheit um sich, die aus harmlosen Bauersleuten fleischfressende Untote macht. Justament diesen idyllischen Flecken Land kuckt sich das jungverliebte Pärchen Martin und Helena für einen lauschigen Hausbooturlaub aus (Nachrichten schaut sich in Irland auch keine Sau an, oder was?). Schon bald läuft unseren Helden daher ein Infizierter vor den Saab-Kühlergrill, wird als überfahren und somit tot angesehen und auf den Rücksitz gepackt (Handys hat in Irland auch keiner). Selbstverfreilich entwickelt der vermeintlich von solidem Schwedenstahl Geplättete schnell ein neues Leen und beißt Martin in den Hals. Martin schickt Helena zur Hilfsholung zu Fuß zum nächsten Bauernhof (Autofahren kann in Irland… eh, ich hör ja schon auf). Dort findet Helena nur einen ganzen Haufen hingeschlachteter Leichen und, nach kurzer Orientierungsphase, den zombifizierten und mordwilligen Martin, den sie durch innovativen Einsatz eines Staubsaugers allerdings ausschalten kann. Allein auf weiter Flur und im bisherigen Filmverlauf nicht gerade sonderlich intelligent gezeichnet, sähe es für Helena nun reichlich zappenduster aus, doch da springt ihr der örtliche Totengräber und Un-Infizierte Desmond lebensrettenderweise zur Seite. Desmond schlägt vor, sich in seiner Hütte zu verbergen, doch die, nach längerem Marsch mit diversen Untoten-Auseinandersetzungen erreicht, erweist sich bereits als von der Gegenseite in Beschlag genommen. Man stößt auf das Mädchen Lisa und das schräge Ehepaar Cathal und Francie – mit deren Jeep will der kleine Trupp Überlebender versuchen, zu einer Burg vorzudringen, bei der in einigen Stunden ein staatlicher Rettungstrupp vorbeikucken will. Doch der Weg dorthin ist mit infizierten Zombies nur so gespickt…

Inhalt

Herrgott, es scheint wirklich so zu sein – jedes Land auf Gottes Erdboden fühlt sich bemüßigt, der galoppierenden neuen Welle von Zombiefilmen mindestens einen eigenen Beitrag hinzuzufügen, dann meinetwegen halt auch die Iren, deren Horrorfilmproduktion bislang, eh, recht überschaubar war.

Für „Dead Meat“ sicherte sich Debütregisseur und -autor Conor McMahon, bis dato nur mit einigen Horrorkurzfilmen und als Co-Veranstalter eines irischen Horrorfilmfestivals hervorgetreten, einige irische Pfund aus den Kassen der dortigen staatlichen Filmförderungsanstalt, was aber letztlich kaum darüber hinwegtäuschen kann, dass wir es mit einer (zweifellos ambitionierten) Amateurproduktion zu tun haben.

Nun, Amateurproduktionen können bekanntlich so („Dead/Undead“, alles, was Andreas Schnaas sich aus den Rippen schneidet) oder SO (die Filme von Transcendental, oder, vergreifen wir uns wie der Covertexter gleich an Legenden, „Bad Taste“) aussehen. „Dead Meat“ macht sich’s in der kuscheligen Mitte zwischen den extremen Wertigkeiten bequem.

Das Script kann man selbst bei wohlwollendster Ansicht nur „primitiv“ nennen – man nehme einen halbwegs originellen Aufhänger für die Zombieplage (eine spezielle Form des Rinderwahnsinns für die Untoten-Epidemie zum Anlass zu nehmen, klingt allerdings nur solange gut, bis die Filmemacher auf die vermutlich erheiternde Idee kommen, tatsächlich eine Zombie-Kuh abzulichten), werfe seine Protagonisten (bzw. seine Protagonistin) in die Situation und walze den Showdown genüsslich auf 60 Minuten aus. Auf Charakterentwicklungen oder eine irgendwie geartete Dramaturgie kann man ja verzichten (es ist schon seltsam – beinahe ausnahmslos alle Amateur-/Independentfilmer halten sich für nicht nur für Gottes Geschenk an die Regie-, sondern auch an die Autorenzunft, und würden sich lieber von einer Zombiebrigade bei lebendigem Leibe auffressen lassen als jemanden, der ein bissl Ahnung von Storytelling und Dramaturgie hat, mal über ihre Ideen sehen zu lassen). Mehr als einmal fällt Conor McMahon, um seine Geschichte vor einem vorzeitigen Ende zu retten, nur die Deus-ex-machina-Lösung ein, mirnix-dirnix neue Charaktere auftauchen zu lassen (kann man ja machen, aber ein bissl geschickter als „oh, da drüben steht ein Jeep mit Leuten“ könnte man es schon anstellen), was als hochgradig überraschender „Plottwist“ gedacht ist, ist für jeden Menschen, der mehr als einen Horrorfilm gesehen hat, zehn Meilen gegen den Wind vorhersehbar (wie hoch stehen die Chancen, dass das aufgegabelte Kind sich NICHT als infiziert herausstellt, und wie wahrscheinlich ist es, dass ein zombiefressendes irisches Redneck-Äquivalent NICHT Zombie-Chow wird?), und für’s Ende stellte sich Mr. McMahon eine Art Mischpoke zwischen sort-of-Happy-End und Romero’esquem Downer vor, was in der vorliegenden Form inkonsequent wirkt.

Aber, ich werf mal wieder meine arg strapazierte Gebetsmühle an, wer erwartet ernsthaft eine clevere Story, wenn er einen Zombie-Film ansieht, der nicht von George A. Romero stammt? „Dead Meat“ ist kein Film für intellektuelle Filmanalytiker, die sich über jeden dezent sozialkritischen Subtext den Mund fusselig reden können, sondern für die Freunde des geistig eher schlichten Schlachtplattenkinos. Das muss ja nichts prinzipiell schlimmes sein, ich sehe einen anspruchslosen Schmodderfilm, so er denn gut gemacht ist (vulgo: nicht aus Italien oder von Schnaas stammt), genauso gerne wie der nächste Spläddaproll von umme Ecke. Womit wir beim Thema „gut gemacht“ wären. Hmtja.

Klar, als ambitionierter Amateur dreht man heutzutage auf DV, und obwohl man DV, hat man eine ordentliche Post Production und damit mehr Kohle zur Verfügung, als man in seiner Brieftasche an Zehn-Euro-Scheinen unterbringen kann, durchaus nach Film aussehen lassen kann, sieht eine durchschnittliche Amateur-DV-Produktion eben in keiner Sekunde anders aus als eine durchschnittliche Amateur-DV-Produktion – ein „Kino“-Gefühl stellt sich nie ein, der Streifen kann optisch seine Videoherkunft nicht verhehlen, auch wenn Andrew Legge, der ausführende Kinematograph, hin und wieder (aber zu selten, um es als „Stil“ verkaufen zu können) mit (extrem) gekippten Kamerawinkeln experimentiert, fürderhin beweist, „Evil Dead“ mehr als dreimal gesehen zu haben, wenn man nach dem Einsatz Raimi-esquer Kamerafahrten urteilt. Der Schnitt, ausgeführt vom Regisseur höchst selbst, kann als gelungen betrachtet werden (hier sind durchaus modernistische „Anbiederungen“ an die Videoclipästhetik mit sekundenbruchteilskurzen Zwischenschnitten zu beobachten).

Durch die Konzentration des Films auf eine einstündige „Fluchtsequenz“ umschifft McMahon zumindest oberflächlich alle Tempo-Probleme. Theoretisch könnte „Dead Meat“ kaum langweilig werden, wenn die Angelegenheit nicht ziemlich repetetiv wäre – die Protagonisten stapfen durch die irische Pampa, Infizierte tauchen auf (der Film vermeidet, wie es neuerdings Sitte ist, das böse „Z-Wort“ konsequent) und werden unter Zuhilfenahme eher rustikaler Methoden (vor allem die gute alte Schaufel rult okay) in den Untotenhimmel befördert. Das ist, da es sich stilistisch um schlurfende Untote der Romero-Schule handelt, auf Dauer nicht sonderlich spannend.

Aber zumindest blutig. „Dead Meat“ bezieht seine Existenzberechtigung, wie so viele „unabhängig“ entstandene Filme des phantastischen Genres, weniger aus der Originalität der Thematik, sondern der Explizität der Gore-Effekte. Wobei, obschon die KJ-Freigabe völlig in Ordnung geht, die Schmodderei auch nicht SO explizit ist, wie man sich anhand des Vorabhypes ausmalen durfte. Großartige Gedärm-Sudeleien bleiben weitgehend außen vor, im Mittelpunkt des (überschaubaren) Könnens des FX-Teams steht, neben einem inflationären Anteil an „eye violence“ (in dieser Hinsicht zartbesaitete Zuschauer sollten „Dead Meat“ also lieber von ihrem visuellen Speiseplan streichen) der gute alte Kopf-ab-Effekt in vielfältiger Ausführung, qualitativ ungefähr auf einem Level mit dem durchschnittlichen deutschen Amateur (Ittenbach, der King der deutschen Goremeister, was das tricktechnische Können angeht, ist also besser). Hartgesottenen Horrorfans erzählt man also diesbezüglich nichts neues. Die Zombie-Make-ups reüssieren irgendwo zwischen sparsam und Halloween-Party-Tauglichkeit, dito die Prosthetics.

Die Darsteller sind von jedem Verdacht der Schauspielerei grundsätzlich freizusprechen. Nicht, dass sie ernsthaft „spielen“ müssten – gefordert und geliefert werden „one-note performances“, das reicht im Kontext des Films, um den Zuschauer nicht ernsthaft durch Präsenz zu belästigen (wie es, um mal wieder einen gern strapazierten Vergleich zu bemühen, die Akteure in Schnaas-Werken ususmäßig zu tun pflegen). Marian Araujo ist zumindest auch hübsch anzusehen (so man auf den klassischen irischen Look steht, hehe). Eoin Whelan sorgt im Verbund mit Amy Redmond als leicht derangiertes Pärchen für ein wenig dringend benötigte humoristische Auflockerung, nicht genug zwar, aber immerhin – denn, da muss man ehrlich sein, als Splatter-Komödie ist „Dead Meat“, falls ursprünglich als solche beabsichtigt, ein Totalausfall, den „lustig“ ist außer der „Grundidee“, BSE mit Zombies in Verbindung zu bringen, kaum etwas.

Bildqualität: Sunfilm hat sich auch diesen „Publikumsliebling“ vom FFF 2005 (was dann wiederum mein solide erarbeitetes Vorurteil über das FFF-Publikum erhärtet…) gesichert und legt ihn im anamorphen 1.85:1-Widescreen vor. Die Bildqualität ist den gegebenen Umständen nach solide – der DV-Look verhindert Großtaten technischer Natur – der Transfer ist grieselig, die Schärfewerte bestenfalls durchschnittlich, der Kontrast akzeptabel. Viel mehr ist aus dem preisgünstigen Material halt nicht herauszuholen. Die Kompression arbeitet unauffällig.

Tonqualität: Drei Tonspuren spendiert Sunfilm dem Werk – der deutschen Synchro kann man wahlweise in dts oder Dolby Digital 5.1 lauschen, die aufgrund der zumindest von mir immer gern gehörten irischen Akzente präferierte englische Tonspur gibt’s in Dolby Digital 5.1. Letztere ist kristallklar, gut verständlich, aber, auch das dürfte niemanden verwundern, schließlich haben wir keinen Hollywood-Blockbuster im Player, keine Offenbarung. Angemerkt sein soll allerdings, dass die Untertitel offenbar an der deutschen Tonspur orientiert sind und sich den ein oder anderen Klopper erlauben (so wird z.B. „fucking children“ mit „Scheißgeister“ übersetzt. Äh, interessant…)

Extras: Als Bonusmaterial erfreut uns Sunfilm mit einem launigen 20-minütigen Making-of, einem zehnminütigen Horrorkurzfilm („The Braineater“) von Conor McMahon, dem Originaltrailer und der üblichen Sunfilm-Trailershow.

Fazit: Hat sich jetzt alles sicher so angehört, als würde ich „Dead Meat“ nicht gerade enthusiastisch weiterempfehlen wollen. Stimmt auch irgendwie, denn ein Weitwurf ist der Film nicht mal im Feld der neumodischen Low-Budget-Zombiefilme der letzten Jahre (ich ziehe „Dead & Breakfast“ dann doch deutlich vor, der ist wenigstens richtig lustig, finde auch „Undead“ gelungener). Andererseits ist er nicht schlecht genug, um sonderlich zu nerven – es handelt sich um einen geradlinigen, schlichten Splatterfilm ohne jeglichen Anspruch. Wem das genug ist, der hat möglicherweise mit „Dead Meat“ ’ne gute Zeit.

2/5

(c) 2006 Dr. Acula