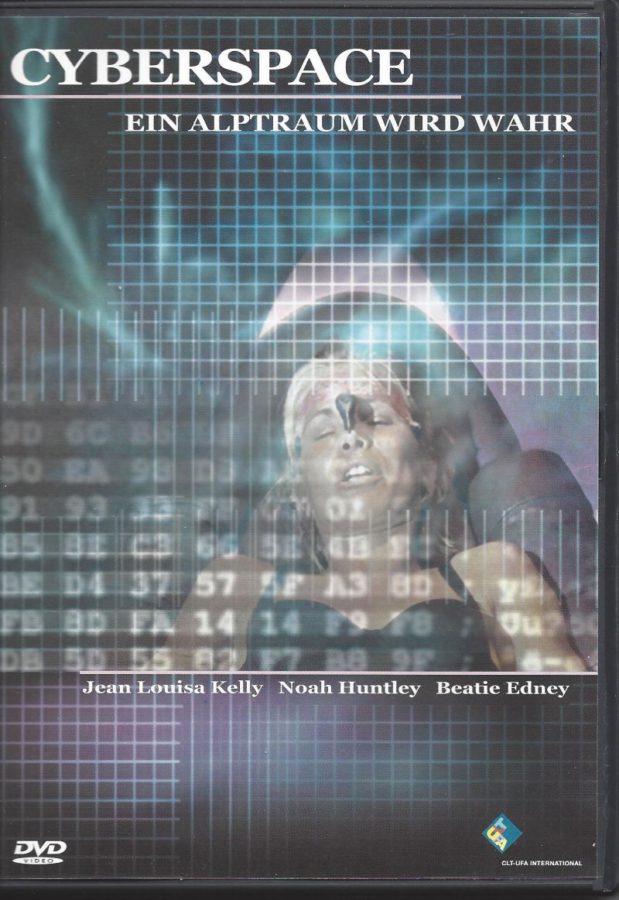

- Deutscher Titel: Cyberspace - Ein Alptraum wird wahr

- Original-Titel: The Cyberstalking

- Regie: Brian Grant

- Land: Kanada/Luxemburg

- Jahr: 1999

- Darsteller:

Jean Louisa Kelly (Holly Moon), Noah Huntley (Jack), Claudine Wilde (Samantha), Jason Hildebrandt (Rob)

Vorwort

Samantha ist der Star von „Cyberphoria“, einem Club, in dem die auftretenden Sängerinnen nicht in Person auf der Bühne stehen, sondern mittels VR-Technologie ihre „Träume“ ins Publikum projizieren, was allgemein für die Wucht in Tüten gehalten wird und Cyberphoria-Scheffe Rob ordentliche Profite beschert. Natürlich gibt’s einen Haken dabei – Samantha fühlt sich in ihren „Traumvisionen“ von einem schwarzen Phantom bedrängt und klappt bei der neuesten Satelliten-Liveschalte demonstrativ zusammen. Rob schottet seinen Star von der Außenwelt ab und sucht händeringend Ersatz, entgegen des Rats von Techniker Mike, der einen Fehler in der Software verantwortlich für Samanthas Kollaps hält. Das ist die Chance für die das junge Gesangstalent Holly Moon und die lässt sich nicht zweimal bitten. Samantha will aber nicht kampflos das Feld räumen und beamt sich selbst in die Matrix, äh, tschuldigung, in die virtuelle Realität, wo sie prompt dem schwarzen Phantom zum Opfer fällt. Rob vertuscht den Todesfall und lanciert Hollys erste spektakuläre Performance. Dieweil recherchiert Samanthas Bruder Jack auf eigene Faust, was mit seiner Schwester passiert ist – als ihm anonym ein Band zugespielt wird, ahnt er, dass auch Holly in Lebensgewahr schwebt…

Inhalt

Was man heutzutage alles Science-Fiction-Film nennen kann… man garniert eine handelsübliche „junges-Mädchen-will-großer-Star-werden-und-kommt-dabei-an-den-falschen-Typen“-Story mit ein paar halbseidenen CGI-Effekten, für die der Pentium III gut und gern ’ne halbe Stunde gerechnet hat und fertig ist der fetzige Virtual-Reality-Techno-Thriller, bei dem mich eigentlich nur eins überrascht: dass auf der DVD-Hülle nicht großflächig mit Vergleichen mit „The Cell“ oder „Strange Days“ um sich geworfen wird (liegt wohl aber auch nur daran, dass die beiden genannten Filme auch nicht gerade die grioßen kommerziellen Erfolge waren).

Nun gut, was wollen wir von einer Produktion erwarten, die offensichtlich als Steuerabschreibungsprojekt gedacht war und demzufolge von den entsprechenden Filmförderungsnprogrammen Kanadas und Luxemburgs (letzterer Oase der unbekümmerten Geld-zum-Fenster-rauswerf-Mentalität verdanken wir ja auch Russell Mulcahys katastrophalen „Talos – The Mummy“) Geburtshilfe erhielt? Eben, nicht viel. Wobei aber andererseits schon wieder ein gewisses (Anti-?) Talent dazu gehört, eine altbewährte Story wie diese mit ein paar modernistischen technischen Mätzchen aufzupeppen und das ganze dann so spannungsfrei zu inszenieren, dass sich jedes Britney-Spears-Musikvideo dagegen wie ein Hitchcock-Thriller ausnimmt. Den Vergleich mit Musikvideos hab ich mir jetzt nicht aus der Nase gezogen, weil ich nur gerade eine launige Pop-Culture-Reference einbauen wollte, nö, er hat seine Berechtigung, denn alle Nase lang (d.h. so ungefähr alle 15 Minuten) unterbricht „Cyberspace“ seine eh schon nicht gerade im echten Mördertempo vor sich hin rauschende Handlung für eine ausgiebige Musiknummer (die Qualifikation als Musical geht dem Film nur dadurch ab, weil er insgesamt zwei – in Worten: ZWEI – verschiedene Songs dafür verwendet) unterbricht. Und diese Videoclips-im-Film (der Videoclipvergleich wird sogar vom Film selbst hergestellt – wie Rob sich ausdrückt, wird die VR-Technologie dazu verwendet, damit der betreffende Künstler quasi „seinen eigenen Videoclip nach seinen Vorstellungen“ arrangieren kann) sind denn auch die einzigen Anlässe, in denen der Streifen seine CGI-Effekte vom Stapel lässt. Die sind für die Verhältnisse einer nicht üppig budgetierten TV-Produktion (ja, ein Fernsehfilm ist’s obendrein noch) zwar nicht schlecht, lassen den Zuschauer aber auch nicht mit ausgerenkter Kinnlade Bewunderungsbekundungen murmeln – zumal den Filmemachern auch nicht wirklich was eingefallen ist, um ihr Thema auszureizen: wenn man bedenkt, dass das eigentlich Gizmo des Films ist, dass die Künstler ihrer Fantasie freien Lauf lassen können, um künstliche, virtuelle Welten für ihre Auftritte zu schaffen, ist es schon ein wenig mager, wenn Samantha sich ins Innere einer museumsähnlichen Halle „träumt“ und Holly sich das Luxemburger Großherzugsschloß als Kulisse aussucht (verdammt, ich bin felsenfest sicher, ich würde da ganz andere fantastische Geschütze auffahren).

Die Thrillerhandlung wird arg vernachlässigt, lediglich durch ein wenig sinnfreies Technobabble (Jacks bester Freund ist der obligatorische Computer-Geek) aufgebrezelt und entbehrt in jeder Hinsicht einer Auflösung (außer, Spoilerwarnung, einer Andeutung, dass die eingesetzte Software ursprünglich militärischen Ursprungs war, ohne dass auch nur der leiseste Hinweis darauf fällt, wie Rob an das Zeug überhaupt rangekommen ist) und endet daher völlig unbefriedigend (noch mehr Spoiler: Am Ende wird Rob wegen Mordes an Samantha festgenommen. Völlig zurecht m.E. wendet Rob ein, dass man ihn wohl kaum dafür verantwortlich machen könne, dass eine Vision, ein Systemfehler, ein Virus [was auch immer, der Film erklärt ja nix] Samantha in der virtuellen Realität den Garaus gemacht habe, was vom verhaftenden Cop mit einem „ich hab hier ’ne Leiche“ weggewischt wird. DIE Anklageschrift würde ich gern lesen, ich melde mich freiwillig als Robs Verteidiger).

Insgesamt ist das Script von Joe Gannon (immerhin jemandem, der bei innovativen TV-Serien wie „Moonlightning“ und „Max Headroom“ und neuerdings „Law & Order: Criminal Intent“ mitgeschrieben, aber auch den Mega-Giganto-Flop „Starfire“ an seinem Gürtel hängen hat) zu dünn, voller Plotholes und ohne jegliche Dringlichkeit, was uns nahtlos zur handwerklich professionellen, gelegentlich Anflüge von Style aufweisenden, aber insgesamt ebenfalls unspannenden Inszenierung von Brian Grant, einem routinierten TV-Director (der in seinem früheren Leben mal ein schwerer Fan von Olivia Newton-John gewesen sein muss, da er nicht weniger als VIER Konzertfilme mit ihr gedreht hat), der u.a. beim Highlander-Spin-off „Raven“ und der bekannten Erotik-Reihe „Red Shoe Diaries“ Regie führte, bringt. Visuell ist der Streifen durchaus gelungen, aber bar jeder Dramatik und/oder Dramaturgie, das Geschehen plätschert optisch ansprechend (mit teilweise gelungener Kameraarbeit von Richard Wincenty, der auch einige „Highlander“- und „Outer Limits“-Folgen sowie „Prom Night IV“ fotografierte), aber inhaltlich dröge vor sich hin.

Bleibt eigentlich nur noch die musikalische Untermalung zu bewerten. Der Score von Donald Quan („Dark Ocean, „Falling Fire“, „Space Virus“) ist forgettable, dito Samanthas Songeinlage. Hollys großer Song (der, wenn mich nicht alles täuscht, nicht weniger als viermal angestimmt wird), ist verblüffend gut für einen drittklassigen TV-Film. Liegt daran, dass sich die Filmemacher hier bei der kurzzeitig angesagten und von mir verehrten britischen Ravekapelle Republica bedienten und aus deren ersten Album den Song „Holly“ übernahmen, allerdings neu eingespielt und überraschend gut von Hauptdarstellerin Jean Louisa Kelly eingesungen (trotzdem ist mir die von Saffron gesungene Originalversion wesentlich lieber, und das „rhythmische Bewegen während der Performance“ üben wir noch, ja, Miss Kelly?).

Das ist mal wieder die perfekte Überleitung zur darstellerischen Leistung an sich. Jean Louise Kelly („Mr. Hollands Opus“, „Cold Feet“) grinst sich als zu kurz geratenes frühe-Geena-Davis-Imitat über die Laufzeit, ohne Ausstrahlung, ohne Charisma, ohne alles. Selten einen Charakter gesehen, der mir persönlich so wurscht war, obwohl ich eigentlich als Zuschauer auf ihrer Seite sein sollte, und das liegt eben nicht nur am laschen Script, sondern auch dem farblosen Spiel von Kelly. Den heldenhaften Jack mimt Noah Huntley, den wir zuletzt in Danny Boyles Horrorreißer „28 Tage später“ gesehen haben. Auch Huntley laboriert an einem schwach geschriebenen Charakter und chargiert speziell in einer Szene so fürchterlich, dass sich die Balken biegen. Als Samantha begrüßen wir deutsche Beteiligung in Form der vielbeschäftigten TV-Aktrice Claudine Wilde („Gefangen im Jemen“, „Klinik unter Palmen – Kuba“) die sich aber auch nicht gerade für höhere (internationale) Aufgaben aufdrängt. In Nebenrollen tummelt sich allerlei Unprominenz wie Daniel Caltagirone („Tomb Raider: The Cradle of Life“), den bösen Rob gibt, nicht ohne einen Funken Ausstrahlung (was besonders auffällt, wenn der Rest des Ensembles halt so blass bleibt) Jason Hildebrandt, dessen größter Starruhm wohl die Nennung an 38. Stelle in der Castliste von „Black Hawk Down“ sein dürfte.

Bildqualität: Von MCP sind wir keine Wunderdinge gewöhnt, auch wenn „Cyberspace“ nicht aus dem labeleigenen Lizenzenstamm kommt, sondern von einer mir unbekannten Firma namens „Smart Media“ lizenziert wurde, MCP betätigt sich nur als Vertrieb. Deswegen ist die Bildqualität (ca. 1.78:1-Letterbox, im 4:3-Format) schon fast ein Quantensprung für MCP-Produkte. D.h., das Bild ist brauchbar, ohne zu Begeisterungsstürmen Anlass zu bieten. Kanten- und Detailschärfe liegen im durchschnittlichen Bereich, der Kontrast ist gut, die Farben wirken angemessen kühl. Die Kompression ist allerdings eher unterdurchschnittlich.

Tonqualität: Der ausschließlich deutsche Dolby-2.0-Ton ist zweckmäßig, rauschfrei, aber insgesamt ein wenig drucklos. Gerade bei den musikalischen Einlagen hätte ich mir ein bisschen mehr Power gewünscht.

Extras: Was soll man zu einer Disc sagen, deren sage und schreibe einziger Menüpunkt „Film starten“ ist? Immerhin wurde der Film in Kapitel unterteilt, ein Kapitelmenü gibt es allerdings nicht.

Fazit: „Cyberspace“ ist ein verhältnismäßig schmerzlos konsumierbarer, aber auch furchtbar unorigineller Pseudo-Cyber-Thriller, der aus den Möglichkeiten, die ihm seine Grundprämisse bietet, leider wenig bis gar nichts macht und noch dazu mit einer befriedigenden Auflösung geizt. Der zwar grundsätzlich recht sympathische Cast agiert recht motivations- und ausstrahlunglos, die Spezialeffekte sind technisch okay, aber sehr sparsam eingesetzt. Und wenn man unbedingt den Republica-Song „Holly“ drei- oder viermal innerhalb einer Stunde hören will, würde ich dann doch die Originalversion von CD vorziehen. Prädikat: potentieller Nachtschleifenfüller für unterprivilegiertere TV-Sender, da muss man wirklich kein Geld für eine Super-Schmalspur-DVD ausgeben.

2/5

(c) 2006 Dr. Acula