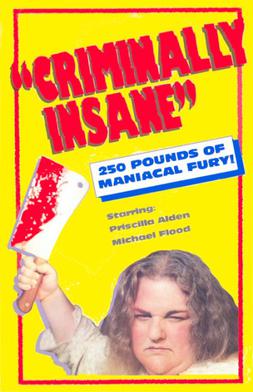

- Deutscher Titel: Criminally Insane

- Original-Titel: Criminally Insane

- Alternative Titel: Crazy Fat Ethel |

- Regie: Nick Millard (als Nick Philips)

- Land: 1975

- Jahr: USA

- Darsteller:

Priscilla Alden (Ethel), Lisa Farros (Rosalie), Michael Flood (John), Robert Copple (John), George „Buck“ Flower (Detective McDonough), Jane Lambert (Mrs. Janowski), Cliff McDonald (Dr. Gerard), Sonny La Rocca (Delivery Boy), Ginna Martine (Mrs. Kendley) u.a.

Vorwort

Wir haben auf diesen Seiten bereits eine Menge an Exploitation-Ware aus den 70ern vorgestellt, aber ein Gebiet haben wir bisher sträflich vernachlässigt – und das wäre die Fatsploitation. Oder mit anderen Worten: Filme, die übergewichtige Menschen ausbeuten, um so richtig schmierigen Sleaze zu produzieren.

Beim ersten Blick auf den Titel mag dies noch nicht sofort offenkundig sein, aber das Cover mit seinem Werbespruch „250 pounds of maniacal fury“ und spätestens der Alternativtitel, unter dem dieser Film ebenfalls firmiert, geben dann doch die deutliche Stoßrichtung vor: „Crazy Fat Ethel“ prangt es da dick (dick, höhö) und fett (fett, höhö) auf einigen Plakaten – und wie wir gleich sehen werden, ist damit eigentlich auch schon alles zum Inhalt gesagt: Es gibt eine Ethel. Sie ist verrückt. Sie ist fett. Punkt. Der Mann hinter diesem nie in Deutschland erschienenen Film scheint dabei geradezu prädestiniert für diesen Film zu sein: Drehbuchautor und Regisseur Nick Millard (hier mit seinem Pseudonym Nick Philips) wilderte bereits in den Jahren zuvor in der tiefsten Schmuddelecke und inszenierte so manchen Porno. Bereits 22-jährig drehte er mit „Nudes on Credit“ seinen ersten Film, und die meisten Titel seiner folgenden Werke klingen ähnlich verheißungsvoll: „The Slut“, „Candy’s Lustful Pleasure“, „Confessions of a Dirty Pair“, „Fräulein Leather“ oder auch „Sex Weirdo“.

Insgesamt fünf Wochen Zeit nahm sich Millard im Frühjahr 1973 für „Criminally Insane“ – bei einem Mann seines Kalibers vermutlich eine ungewohnt lange Drehzeit. Bis zur Veröffentlichung musste er dann weitere zwei Jahre warten, aber die Mühen sollen sich gelohnt haben: Nach allem, was ich so gelesen habe, soll der Filmemacher durchaus stolz auf seinen Film sein, den er für die beachtliche Summe von rund 30.000 US-Dollar gedreht haben will („the biggest budget I have ever had“, sagt er). Insofern darf heute einiges erwartet werden. Film ab.

Inhalt

Würde man mich fragen, wie ich mir die Eröffnungstitel eines 70er-Jahre-Billig-Horror-Hobels vorstelle, würde der Film tatsächlich genauso anfangen, wie es „Criminally Insane“ tut. Schwarzer Hintergrund? Check. Weiße Schrift? Check. Rote animierte „Blutflecken“, die die Schrift „wegspülen“? Check. Dissonantes und garantiert ohrenfeindliches Klavierklimpern als Soundtrack? Check. Es braucht nur wenige Sekunden, und ich fühle mich zurückversetzt in eine Zeit, die ich zwar nie erlebte, aber dennoch schmecken und riechen kann – und sie schmeckt und riecht nach Fäkalien und Kotze.

Wie ein typischer 70er-Cheapie geht es dann auch gleich weiter. Ein erster grober Zoom auf ein Gebäude als Establishing Shot führt uns direkt in ein Krankenhaus, in dem eine Mittdreißigerin mit einem geschätzten Körpergewicht von rund 125 Kilo – ergo: unsere Heldin, die verrückte fette Ethel – sich widerspenstig in einem Bett wälzt und dabei gleich von mehreren Ärzten festgehalten werden muss, damit sie eine Beruhigungsspritze erhalten kann. Schwarzblende.

Ethel sitzt teilnahmslos-apathisch an eine Wand gelehnt und starrt ins Leere. Es zoomt verdächtig jess-franco-mäßig hektisch auf ihren Mund. Schwarzblende.

Die Schwarzblenden verursachen bei mir bereits jetzt, da der Film gerade zwei, drei Minuten geht, Gänsehaut. Will ein Film, der „Crazy Fat Ethel“ heißt, tatsächlich einen auf künstlerisch machen? Der triste erschreckende Alltag einer psychisch Kranken im sterilen Ärzteumfeld anhand einiger Alltagsbeispiele?

Nächste Szene. Ethel liegt auf einer Behandlungsbarre im Arztzimmer. Eine Lampe leuchtet ihr grell ins Gesicht, und undefinierbare Gerätschaften verzieren ihre Schläfen. Diese Utensilien sollen mangels Alternativen für einen Film dieses Budgets allem Anschein nach Elektroden für eine Elektroschocktherapie verkörpern. Und da auch kein entsprechendes EKG-Gerät für die Arzt-Komparsin zur Verfügung stand, muss ein auf einem Tisch aufgestellter blauer Blechkasten so tun, als wäre er ein eben solches. Die Arzt-Komparsin betätigt einen kleinen Hebel unten am Blechkasten und verabreicht Ethel damit ihre Dosis Elektroschocks. Ethel zuckt vor Schmerzen und kann nach der Behandlung nur noch schwer atmen.

Wir merken also: Die arme Ethel muss leiden. Sehr leiden. Aber warum das alles? Warum wird sie nur so gequält? Schnitt zum offensichtlichen Oberarzt Dr. Gerard, der an seinem mit Papieren nur so bedeckten Schreibtisch mächtig beschäftigt und vor allem wichtig aussieht. Er hat gerade Besuch von Ethels Oma und gibt ihr – und somit auch uns – mit den ersten Dialogzeilen des Films ein genaueres Krankheitsbild: „Your granddaughter’s case is a very strange one, Mrs. Janowski. Several paranoid manifestations, long periods of depression, violent outbursts.” Beim Bowling könnte man das guten Gewissens einen Strike nennen.

Als Laie auf dem Gebiet der Psychologie hätte ich nun behauptet, das würde für eine lange, wenn nicht lebenslange Sicherheitsverwahrung ausreichen, aber der Konjunktiv drückt es bereits aus: Dem ist nicht so. Ethel wird trotz offen geäußerter Bedenken des Arztes aus nie geklärten Gründen aus der Klinik entlassen. Paranoia, Depressionen UND Gewaltausbrüche? Keine Panik, gehen Sie wieder nach Hause, alles gut, tschüss. Einen Gegenleistungswunsch hätte der Doc dann aber: Ethel möge doch bitte schön pro Woche vier weitere Elektroschockbehandlungen über sich ergehen lassen. Ein fairer Deal. Darüber hinaus hätte Dr. Gerard da noch ein weiteres Anliegen an Oma Janowski: „Try to encourage her to do something about her weight. Those pounds put a massive strain on her heart.”

Und mit diesen Worten darf Oma ihre Enkelin auch schon mit nach Hause nehmen. Weil Ethel aber nach all den ihr widerfahrenen Grausamkeiten noch nicht wirklich gesprächig ist, muss die Alte während der Heimfahrt mit dem Auto 100 Prozent der Unterhaltung übernehmen. Nicht einmal für ein genervtes und durchaus berechtigtes „HALT ENDLICH DIE FRESSE, OMA!“ reicht die Kraft bei Ethel, die den Monolog stattdessen nur mit einem extrem angeödeten Gesichtsausdruck und teilweise geschlossenen Augen erträgt. Erst die Elektroschocks und nun auch noch Großmama, die sich den angeschlagenen Zustand der Kranken zunutze macht und widerspruchslos quasselt und quasselt und quasselt. Und wenn das wenigstens interessant wäre, was sie da labert – es geht aber lediglich um Ethels nuttige Schwester Rosalie, die kürzlich ungefragt Asyl bei Oma beantragte, es auch bekam, dann aber wieder gehen musste, weil sie jede Nacht einen neuen Macker angeschleppt hat. Einen bestimmten Auslöser als Erklärung für Ethels zwischenzeitlichen Klinikaufenthalt? Braucht es nicht. Schnarch.

Doch irgendwann hat auch die traumatischste Autofahrt ein Ende. Schiefe Musik – ungefähr so, als würde jemand mit den Fingernägeln auf einer Tafel kratzen – erinnert uns ebenso an den Billig-Charakter des Films wie der rumpelige Schnitt, als Ethel und ihre Großmutter aussteigen und ihr Zuhause betreten. Eine neugierige Nachbarin erkundigt sich bei der Ankunft nach dem Befinden der zwischenzeitlich abwesenden Ethel. Oma meint, es sei alles okay, aber die Nachbarin scheint skeptisch: „Well, I hope she’s over those terrible rages.“ Das hoffe ich aber nicht! „Criminally Insane“? „Crazy Fat Ethel“? Beide Titel versprechen Böses. Wenn’s nach mir ginge, kann’s sofort losgehen.

Kaum angekommen macht Ethel das, was sie am besten kann: fressen. Sie brät sich sechs bis sieben Spiegeleier mit Speck in der Pfanne, schmeißt den Toaster an und hat nur kurze Zeit später lauter nahrhafter Sachen auf dem Teller, die sie hastig in sich hineinschaufeln kann. Ein Mensch, den wir nicht sehen, zupft wirr an einer Gitarrensaite. Das liegt daran, dass das die Filmmusik ist. Großmutter kommt hinzu und gibt ihr die Ratschläge, die man als adipöse Person bekanntlich sehr gern hört: „Persons are never too old to watch their figure.“ Ethel würdigt sie nicht mal eines Wutschnaubers, sondern mampft ungerührt weiter, zumindest fürs Erste, doch dann – spricht sie! Und falls noch jemand glaubte, der Film würde Crazy Fat Ethel wenigstens zu einem bedauernswerten Opfer der Umstände machen, das in seiner kalten Umgebung zwangsläufig irre werden muss(te), so wäre das bereits mit ihren ersten Dialogsätzen gegessen (gegessen, höhö):

„Did you know they tried to kill me? The goddamn Jew doctor gave them orders not to give me enough to eat! Two lousy boiled eggs and a piece of dry toast for breakfast! They were trying to save money and starve me!”

Unser Liebchen Ethel ist also nicht nur eine fresssüchtige, hässliche und undankbare Tonne, sondern auch gleich noch die liebe nette Antisemitin von nebenan, die regelmäßig die Fackelmärsche von Pegida anführt (und bestimmt zu Energiesparzeiten absichtlich viel heizt, nur um dem ganzen Land zu schaden). Oma verteidigt den Arzt nach Kräften, denn er wolle doch nur das Beste und ein gesundes Herz für sie, aber Ethel weigert sich, auch nur in Betracht zu ziehen, ihren Konsum einzuschränken: „My heart is just fine as long as my stomach is not empty.“ Basta, Machtwort gesprochen. Mein Reden seit vielen, vielen Jahren. Schwarzblende.

In der folgenden Nacht wird Ethel durch eine neuerliche Heißhungerattacke geweckt. Sie steht auf, geht in die Küche, holt eine Milchtüte aus dem Kühlschrank, greift nach einer Packung Cookies (Nilla Wafers, um genau zu sein) und kippt sich obendrein Candys in Hülle und Fülle auf ein Tablett. In Echtzeit! Dann schleicht sie durch den Flur und geht die Treppe rauf zurück in ihr Zimmer. In Echtzeit! Immerhin wollen die üppigen (üppig, höhö) 62 Minuten Lauflänge des Films irgendwie gefüllt sein (gefüllt, höhö – ja gut, ich hör‘ ja schon auf). Schwarzblende. Millard liebt Schwarzblenden. Noch zwei, drei mehr, und ich halte „Criminally Insane“ für ein Meisterwerk.

Noch etwas später in der Nacht erwacht Ethel abermals aus unruhigen Träumen in ihrem Bett. Sie knipst das Licht an und stellt bei näherer Prüfung der Cookie-Schachtel (Nilla Wafers) fest, dass ihr nächtlicher Proviant schon wieder aufgebraucht ist und sie dringend Nachschub für noch mehr Fettpölsterchen benötigt. Also ab in die Küche – wo zu ihrem Entsetzen aber urplötzlich nicht nur der Kühlschrank und das Gefrierfach leer sind, sondern auch essenzielle Kommoden mit Lebensmittelvorräten abgeschlossen. Dazu spielt wieder schiefe Musik, die mich mehr als nur dezent unruhig macht. Ethel greift zum Messer, um ein Schloss zu knacken, aber sie verletzt sich lediglich an der Hand – was sie nicht daran hindert, das deutlich größere Michael-Myers-Messer zu greifen und es nochmals (und ähnlich erfolglos) zu probieren.

Vom Lärm geweckt kommt Oma in die Küche und sagt ihr fast schon triumphierend ins Gesicht: „We’ll have no fresh meat or milk until you learn to curb your appetite.“ Ethel glaubt ihren Ohren nicht zu trauen und fordert ultimativ die Herausgabe des Schlüssels, zumal der Hungertod bei ihr unmittelbar bevorsteht. Auch das Argument, dass Nahrung im Umfang von zwei Kreuzfahrtschiffen viel zu teuer sei, zieht bei Ethel nicht, und sie geht auf Oma los: „I WANT TO EAT! GIVE ME THAT KEY!“ Mittlerweile macht die zunehmende Raserei ihrer Enkelin die alte Frau doch ein wenig nervös, und sie läuft aus der Küche. Nur ist die gebrechliche Omi mit ihren brüchigen alten Knochen nicht mehr ganz so flott unterwegs und bekommt deshalb schon wenige Sekunden später Ethels Michael-Myers-Messer in den Rücken gerammt. Schnelle Schnitte, rote Farbe auf einem Nachthemd und eine rot bespritzte Messerspitze ersetzen sichtbare Einstiche, denn Einstiche würden dann doch über das Effektbudget, für das null US-Dollar veranschlagt war, hinausgehen. Zugleich hupt jemand laut und sinnlos in der Nachbarschaft herum – dachte ich jedenfalls, bis ich merkte, dass das Teil des abwechslungsreichen Soundtracks ist.

Die Bild- und Tonfolge ist deutlich genug: Crazy Fat Ethel hat ihrem Namen soeben alle Ehre gemacht und ihre eigene Großmutter abgemurkst. Damit wäre also der Weg frei für den Schlüssel. Das Problem: Die Tote hält ihn fest umschlossen in einer Hand. „I WANT THAT KEY!“, brüllt Ethel wiederholt und sticht stupide mit der Messerspitze (off-screen, versteht sich) auf die Hand ein – und hat damit tatsächlich Erfolg (sie hat Hand und Finger nicht mal abgetrennt!). Somit kann sie sich wieder an all den Kostbarkeiten gütlich tun, die die Kommodenschublade hergibt. Zuallererst stürzt sie sich einmal mehr auf die nun zum dritten Mal in fünf Minuten prominent ins Bild gerückten Cookies. Mir scheint, der Hersteller hat im Alleingang die Produktionskosten übernommen. Friss dich fett mit Nilla Wafers!

Der Film nimmt sich jetzt die Zeit, den Schauplatz ausreichend zu etablieren, obwohl er längst etabliert ist. Wir sehen in der Folge mehrere blitzartige, aus verschiedenen Perspektiven aufgenommene Außenaufnahmen von Ethels Haus. Dann ein tropfender Wasserhahn, weil Millard mal gehört hat, ein tropfender Wasserhahn wäre irgendwie atmosphärisch (oder stehe stellvertretend für den langsam in Ethels Verstand einsickernden Wahnsinn). Dann Bildgemälde mit einem Zoom auf die Augen der darauf abgebildeten Personen. Ja, diese Augen starren dich an und erinnern dich an deine Schandtat, Ethel! Wirkungsvoll. Oder vielmehr wäre das wirkungsvoll, wenn Ethel denn so etwas wie Reue zeigen würde. Sie aber schleift ihre Oma in ihrer Blutlache die Treppe hoch. In Echtzeit! Denn 62 Minuten Lauflänge sind nach wie vor viel Zeit. Im hintersten Zimmer links möchte sie die Leiche in einer Truhe verstauen, aber fürs Heben ist sie zu schwer. So greift Plan B: Ethel lässt Oma auf dem Boden liegen und schließt das Zimmer ab.

Das vernünftige Wegschaffen der Leiche steht letzten Endes nur ungefähr auf Platz 478 auf Ethels Prioritätenliste. Die 477 vorderen Plätze werden nämlich von der Priorität „Essen“ belegt. Also ruft Ethel bei einem Lieferservice an, um eine Bestellung aufzugeben, denn der Weg zum nächsten Supermarkt ist mit schwerer Arbeit verbunden (Ethel müsste schließlich die 20 Schritte zum Wagen gehen oder gar ganz zum Supermarkt spazieren!). Wir hören das Gegenüber nicht, aber dort scheint sich Widerstand zu regen, weil Ethel und ihre Oma in der Vergangenheit wohl nicht immer die Rechnungen bezahlt haben. Mit der Ankündigung, alle Schulden begleichen zu wollen, kann unsere Hauptfigur den Angerufenen letztlich ködern. Eins ist ihr dabei besonders wichtig: „Our regular weekly order but give me four half gallons of ice cream instead of two.“

Schnell muss Ethel feststellen, dass sie den Mund wohl etwas zu voll genommen hat (Mund zu voll genommen, höhö – ja sorry!!), denn bei ihrer Suche nach dem für die Bestellung nötigen Geld kommt sie bei Weitem nicht auf die erforderliche Summe, selbst dann nicht, als sie in ihrer Verzweiflung das Zimmer ihrer Großmutter durchwühlt und sich ein paar Penny-Münzen aus ihrer Münzsammlung stibitzt.

Doch da kommt auch schon der Grocery Boy fröhlich pfeifend seines Weges und klingelt mit den georderten Lebensmitteln an der Haustür. Ethel öffnet, und nach kurzer unbehaglicher Stille, die auch daraus resultieren kann, dass der Grocery-Boy-Darsteller auf sein Stichwort wartet, macht er deutlich, dass er erst die 80 Dollar sehen wolle. Weil Grocery Boy aber ganz schön dämlich ist, betritt er auf die Aufforderung, die Kisten doch bitte abzustellen, das Haus und fordert erst dort nochmals das Geld. „I don’t have 80 dollars! I’ve only get 4.50!“, ist Ethel einerseits erfrischend ehrlich. Andererseits erfüllt sie damit nicht die überschaubaren Bedingungen, die der Auslieferer gestellt hat. Nun, wie gesagt: sein Pech, dass er schon im Haus ist. So schnappt sich Ethel eine Glasflasche aus der mitgebrachten Lebensmittelkiste und donnert sie ihm unter lautem Klirren noch in ihrem Haus über die Rübe. Grocery Boy sackt zwar zusammen, ist aber eventuell noch nicht tot, sodass Ethel den zersplitterten Flaschenhals, den sie noch in der Hand hält, für ein paar wild entschlossene Stiche in den Bauch des Gastes nutzt. Und mit „ein paar“ meine ich gefühlte Hunderte. Viel Kunstblut, keine Einstiche – alles wie gehabt.

Der Mord ist erst wenige Sekunden alt, da nähert sich schon die nächste Person dem Zuhause der tollwütigen Schwabbelbacke (sorry, ich möchte echt niemanden beleidigen, aber da Millard hier eine rücksichtslos mordende, fettleibige und rassistische Frau in den Mittelpunkt rückt, die bewusst unappetitlich und hassenswert dargestellt wird, beziehe ich mich mit diesen Beleidigungen explizit auf Ethel). Die Person ist eine junge Frau und schaut unsicher drein. Ich weiß nicht so recht, ob das so beabsichtigt ist oder ob die Darstellerin selbst nicht weiß, wie sie in dieser Szene gucken soll – und so kommt halt ein unsicherer Gesichtsausdruck dabei heraus. Unsicherheit hin oder her – das hindert sie nicht daran, wie eine Verrückte pausenlos die Türklingel zu drücken, obwohl ich mal gelernt habe, dass man das nicht tut. Ethel lässt sich davon gar nicht aus der Ruhe bringen: Sie schleift den toten Grocery Boy die Treppe hinauf und legt ihn in einem Zimmer ab. Es ist vermutlich dasselbe, in dem bereits Oma liegt, aber die Kamera vergisst, das deutlich zu machen.

Ich an Ethels Stelle hätte ja nur zwei Möglichkeiten für die penetrant klingelnde Nervkuh gesehen: sie entweder links liegen lassen oder sie mit einem zielsicheren Messerhieb ins Jenseits befördern. Ethel aber öffnet lediglich die Tür, denn die penetrant klingelnde Nervkuh ist Ethels Schwester Rosalie, die sich gleich mal bedankt (oder es zumindest versucht – oder auch nicht): „Jesus, it’s about time! I don’t believe it but I think you’ve gotten even fatter!“ Für eine Frau, die mit gepacktem Koffer und Handtasche in der Tür steht und somit offenbar einen längeren Aufenthalt begehrt, nicht unbedingt der ideale Einstieg. Wo denn Oma sei, möchte Rosalie außerdem wissen, aber Ethels vage Auskunft, sie sei nicht da und würde irgendwen besuchen, reicht ihr. Vermutlich ist ihr das auch ganz recht, immerhin hatte die alte Schachtel sie ja erst kürzlich rausgeworfen.

Doch was ist das? Rosalies Blick fällt auf eine verräterische Blutpfütze: „What’s this blood all over the floor?“, vorgetragen in einem Tonfall, wie ich ihn normalerweise verwenden würde, wenn ich feststelle, dass ich nach dem Staubsaugen noch zwei, drei Krümel in einer Ecke vergessen habe. Nun gut, bei „blood all over the floor“ hätte ich letztlich auch mehr erwartet als ein kleines Pfützchen, das in keinem Verhältnis zu der Raserei steht, mit der Ethel soeben auf den Grocery Boy eingestochen hat. So zieht bei Rosalie auch diese Ausrede: „I cut myself on a broken bottle.“ Aber wenn ich mir Rosalie so betrachte, würde die vermutlich sogar eine Ausrede wie „Ach, das ist nur Himbeermarmelade, die mir vom Brot getropft ist“ akzeptieren.

Schnitt auf Ethels nächstes Opfer: eine riesige Schokosahnetorte für den kleinen Hunger zwischendurch. Rosalie steht daneben und berichtet von den neuesten Klatsch-News aus der Familie, die Ethel ähnlich brennend interessieren wie Omas Gewäsch im Auto über die unzüchtige Rosalie. Diesmal erfordert allerdings zugegebenermaßen auch die Torte ihre volle Aufmerksamkeit. Rosalie erzählt also, ihre Mutter hätte Grüße an Ethel ausgerichtet (schön für sie!) und würde immer noch mit „diesem Filipino“ zusammenleben (schön für sie!). Aber soll sie doch: „I guess she’s better off sleeping with that little brown man and being drunk all the time.“ Hach, good old Seventies – die Zeit, in der Rassisten noch alles sagen durften, ohne gleich von den Woken niedergebrüllt und gecancelculturet zu werden. Es muss eine herrliche Zeit gewesen sein.

Damit nicht genug, dass Rosalie entscheidet, eine Zeit lang hier wohnen bleiben zu wollen (keine Ahnung, warum Ethel vor dem Hintergrund der zwei Morde ein Interesse daran haben sollte, Rosalie Unterschlupf im Haus zu gewähren – Ethel äußert allerdings keinerlei Widerworte), bittet Schwesterlein Ethel auch noch um einen großen Gefallen: Sollte jemals ein gewisser John an der Haustür klingeln, solle Ethel ihm bitte ausrichten, dass Rosalie ihn nie wiedersehen möchte. Der Grund ist verständlich: „‘cause he beat the shit out of me.“ Schwarzblende. Endlich mal wieder. Kunscht, ey!

Durch den ungewollten Einzug hat Ethel nun ein großes Problem: Wie wird sie Oma und Grocery Boy los, die aktuell einträchtig nebeneinander in einem abgeschlossenen Zimmer vor sich hin verrotten und bereits erste Fäulnisflecken offenbaren? Fürs Erste macht sie sich darüber keinen Kopf, solange sie nur fernsehen und dabei Chips futtern kann. Der gemütliche Couchabend wird unterbrochen durch die aufgedonnerte Rosalie, die mittelalten besoffenen und leider auch noch singenden Herrenbesuch mit nach Hause bringt, der bereits rollig ist, erwartet er doch, von Rosalie auf die eine oder andere sexuelle Art verwöhnt zu werden. Einen verächtlichen Blick von Ethel später poltern die beiden auch schon die Treppe nach oben für ein zünftiges Schäferstündchen – das bestimmt äußerst anregend wird, denn es gibt bekanntlich keinen schöneren Sex als den, bei dem man volltrunken aufeinander rumrutscht, oder?

Nachts erwacht Rosalie ohne ihren Sexualpartner mit dickem Kopf – und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr Kater daran schuld ist oder der Soundtrack, bei dem der Komponist aktuell irgendein Musikinstrument ausprobiert, das er zuvor noch nie gespielt hat. Sie greift zum Konterbier und wirft dabei versehentlich eine Kippe von der Bierdose. „Shit“, flucht sie. Ende Szene.

Und diese Szene war jetzt inwiefern wichtig und zeigewürdig?

Auch wenn Rosalie immer noch nicht checken mag, was Ethel getan hat (vorrangig, weil sie komplett verblödet ist), so fällt zumindest der einen oder anderen außenstehenden Person auf, dass gewisse Dinge grundlegend falsch laufen. Da wäre zum Beispiel Dr. Gerard, der bei Ethel durchklingelt, um mit ihrer Oma ein paar mahnende Worte zu wechseln, weil die Enkelin schludrig mit den Elektroschock-Terminen umgeht (etwas umständlich, da er doch schon Ethel an der Strippe hat, aber nun ja). Ethel würgt ihn rabiat ab und behauptet, ihre Großmutter wolle nicht mit ihm sprechen.

Immerhin – Rosalie nimmt in der Zwischenzeit übelriechenden Gestank wahr und vermutet die Quelle richtigerweise im Nebenzimmer. Sie drückt die Türklinke, aber der Raum ist abgeschlossen. Die Hintergrundmusik treibt derweil Blüten, die mich den Glauben an die Menschheit verlieren lassen.

Skeptisch fragt Rosalie ihre Schwester, ob sie denn nicht auch schon die nasenunfreundlichen Gerüche gewittert hat, die durch den Hausflur wehen: „Grandma must have shit all over her bed before she left.“ Ethel findet aus naheliegenden Gründen nicht, dass es übel riecht, und ich weiß nicht ob es Absicht oder Unfähigkeit des Regisseurs ist, die korpulente Darstellerin so unvorteilhaft auszuleuchten, dass man sogar den Ansatz eines Damenbarts erkennen kann. Ethels Frage, wer denn dieser Sufftrottel gewesen sei, den Rosalie heute Nacht mitgebracht hätte, beantwortet die lieber gar nicht: „Look, Ethel. I’ve got a lot of friends here and I might be bringing them home.“ In ihrer bisher freundlichsten Geste, die auch sehr überraschend kommt, wenn wir uns an ihre Begrüßung am Tag vorher erinnern („I don’t believe it but I think you’ve gotten even fatter!“), kündigt sie an, Ethel etwas Geld zu geben, als Dankeschön dafür, dass sie übergangsweise hier wohnen darf. Daraufhin erfreuen wir uns an der nächsten Schwarzblende.

Um des Gestanks Herr zu werden, hat Ethel in der Zwischenzeit doch immerhin mal das Fenster im Leichenraum geöffnet. Ich bezweifle, dass das die Dauerlösung ist. Dessen ist auch sie sich bewusst, und sie geht raus, um mit dem Spaten ein Blumenbeet zu bearbeiten. Während sie dort ein Loch gräbt, reckt ein furchtbar altkluger Nachbar seinen Kopf über den Gartenzaun und labert sie blöd von der Seite an. Die Erde sei an der Stelle, wo Ethel grabe, nicht gut. Das hätte er auch schon ihrer Oma gesagt. Ethel aber erwidert, sie wolle nur eine tote Katze dort begraben. Warum sie die Katze denn nicht in den Müll werfe, will er wissen. „Because it stinks too much.“ Dennoch: Der Boden sei doch zu steinig für tiefe Löcher, klugscheißt der Nachbar. Es wundert mich, dass Ethel plötzlich so wählerisch ist: Anstatt dem Quatschkopp mit dem Spaten (sie hat doch ein potenzielles Mordwerkzeug!) den Kopf abzuschlagen, gräbt sie wortlos weiter – und lässt den Nachbarn gesund und munter davonkommen. Ich kann das nicht gutheißen.

Der holprige Schnitt und die gleichzeitig einbrechende Dunkelheit lassen vermuten, dass in der Zwischenzeit mehrere Stunden vergangen sind, ohne dass Ethel ihrem Ziel, ein tiefes Loch zu graben, auch nur ansatzweise nähergekommen ist. Deshalb geht sie – frustriert würde ich sagen, wenn Ethel mal zur Abwechslung eine Gefühlsregung zeigen würde, wenn es NICHT um verwehrtes Essen geht – zurück zu den Leichen und stellt im Zimmer eine Duftflasche auf, die den Verwesungsgeruch übertünchen soll. UND: Schwarzblende! Yeah, die letzte war doch immerhin schon wieder drei Minuten her.

Seltsamerweise verliert der Film nun seinen Fokus. Nicht dass er sonderlich zu viel zu erzählen gehabt hätte bisher außer „Fette Frau tötet Menschen“, aber dabei stand wenigstens immer Ethel im Mittelpunkt. Nun aber gibt es eine Seitenepisode mit Rosalie, die sich in einer Bar zu einem schauerlichen Country-Song aus der Jukebox die Kante gibt. Dabei wird sie von einem unangenehmen Typen angelabert, den ich noch viel schlimmer finde als den Trunkenbold von vor ein paar Minuten. Auch wenn sein Name nicht fällt, vermute ich Rosalies Reaktion nach zu urteilen, dass es sich dabei um den Prüglerknaben John handelt, den sie eigentlich nie wiedersehen wollte. Er setzt zu einer Entschuldigung an. Obwohl – ich übertreibe. „I don’t blame you for being angry with me, baby“ geht, glaube ich, in keinem Breitengrad dieser Erde als Entschuldigung durch. Rosalie reagiert auch entsprechend ablehnend und ignoriert auch sein „Rosalie, I love you! So could I just explain, Rosalie? That woman didn’t mean a thing to me“, indem sie kleinkindhaft die Ohren-auf-Durchzug-Taktik durchzieht: „I’m not listening to you. I’m not listening. I’m not listening …”

Einen Schnitt weiter betritt Rosalie auch schon wieder ihr Interimsheim, allerdings mit John im Schlepptau, den sie wohl den ganzen langen Heimweg nicht losgeworden ist. Er ist immer noch nicht mit der Rechtfertigungsnummer durch: Mit der anderen Frau wäre er doch nur fremdgegangen und mit ihr nach L.A. gegangen, weil sie ihm fälschlich versprochen hätte, ihn zu einem Filmstar zu machen: „that lyin‘ bitch“. Ich kann mir nicht helfen, aber zu diesem Zeitpunkt wünsche ich mir bereits nichts mehr, als dass Ethel John durch den Fleischwolf dreht. Ich bin aber nicht wählerisch: Auch Rosalie dürfte das für Ethel übernehmen. Und Ethel würde dann Rosalie durch den Reißwolf drehen – ehe Ethel sich dann selbst ersticht. Oder so. Dieser Film voller Arschlöcher und Psychopathen verdient nicht einen einzigen Überlebenden.

Leider geschieht aber (noch) nichts dergleichen. Stattdessen zeigt Rosalie einmal mehr, was für eine strunzdumme Trulla sie ist. Wir kennen John maximal drei Minuten, aber was wir erfahren haben, ist: Er schlägt Frauen. Er ist fremdgegangen. Er ist dumm (weil er auf die alte „Komm nach L.A., dort wirst du ein großer Star“-Nummer reingefallen ist). Er kann sich nicht richtig entschuldigen. Er redet schlecht über andere Frauen („that lyin‘ bitch“). Er verfolgt Frauen, obwohl die nicht wollen. Auch rein äußerlich hat er eine ausgeprägte Hackfresse zum Reinschlagen. Doch was macht die liebe Rosalie? Sie hüpft mit John in die Kiste. Nun könnte man sie ein wenig aus der Schusslinie nehmen, weil sie sich ziert, seine Küsse zu erwidern. Andererseits wird sie sich schon irgendwie freiwillig nackt ausgezogen haben, wenn sie die Stöße des ebenfalls nackten John im Bett goutiert, während er sie von seiner bedingungslosen Liebe zu überzeugen versucht: „Come on, Rosalie! You know that I love you.“ „If you love me so much how come you beat the hell out of me?“, stellt Rosalie durchaus die richtige Frage, wäre aber glaubwürdiger, würde sie nicht gerade breitbeinig unter ihm liegen. Johns Erklärung ist verblüffend: „Rosalie, I’m gonna tell you the truth for once, okay? You need a good beating every once in a while. All women do – and you especially, okay?”

Puh, das ist verblüffend ehrlich – wie die Figuren ja generell in diesem Film nicht selten verblüffend ehrlich sind. Damit stellen sie sich zwar selbst ein vernichtendes Zeugnis aus und stempeln sich als abstoßende Arschlöcher ab (vermutlich würden sich sämtliche Emma-Redakteurinnen ihre zehn Finger danach lecken, höchstpersönlich John seinen Schwanz abreißen und in den Mund stopfen zu dürfen), aber ich bin überrascht, wie wenig andere auf Aussagen dieser Art geben. Rosalie werden ob der deutlichen Ansage ihres Bettgefährten die Knie weich (und vermutlich die Muschi noch feuchter) – und sie erwidert endlich seine Küsse! Wer so um die Liebe der geliebten Frau kämpft, hat sie einfach verdient. „You need a good beating every once in a while“ – purer Sex. Besser als mit einer Schwarzblende könnte die Szene auch nicht ausklingen.

Das war jetzt sehr viel Rosalie, aber unsere eigentliche Hauptprotagonistin ist ja Ethel, die mal wieder in der Küche steht und sich den Inhalt einer Milchtüte in ihren gierigen Schlund schüttet. Die schönen Dinge des Lebens kann sie in letzter Zeit aber einfach viel zu wenig genießen, weil sie ständig dabei gestört wird – in diesem Fall von Dr. Gerard, der nach dem erfolglosen Anruf kürzlich nun in persona vor der Haustür steht und klingelt, weil er mit Oma Janowski sprechen möchte. Ethel zeigt sich wenig kooperativ und knallt die Tür zu, aber Gerard bekommt einen Fuß dazwischen und kann sich – sicherlich im Einklang mit jedem Hausrechtsgesetz – Zutritt verschaffen. Filigran wie eine Gazelle walzt der Wonneproppen die Treppe hoch, um sich in seinem Zimmer einzusperren. Gerard eilt hinterher und tut im Flur vor Ethels Zimmertür stehend sein Bedauern über die verpassten Elektroschockbehandlungen laut kund. Ethel möchte ein für allemal ihre Ruhe haben, öffnet ihre Tür und brät dem zudringlichen Arzt mit einem Kerzenständer eins über – oder auch zwei oder drei oder vier oder noch mehr. Ehrlich gesagt ist es mir unmöglich, die Schläge zu zählen, denn Ethel ist wieder wie im Rausch und kloppt Gerard sämtliche Knochen kaputt.

Im Vergleich zu den bisherigen Morden ist Ethel allerdings diesmal nicht allein im Haus. Rosalie wacht durch die seltsamen Geräusche im Flur neben dem ratzenden John in ihrem Bett auf und fragt schüchtern: „Ethel, is that you?“ Die Frage lässt den mordenden Fleischklops die Hau-den-Lukas-Hämmerei abrupt beenden, und Ethel schleift den schlaffen Sack Gerard außer Sichtweite, ehe Rosalie sie auf frischer Tat ertappen kann. Nachdem Rosalie kurz nachgesehen hat und sich, als sie nichts Verdächtiges erblickt, wieder zurück ins Bett legt und ihren Galan John wachküsst, schleppt Ethel ihn dann zu maximal verwirrender musikalischer Untermalung in jenes Zimmer, in dem schon die beiden anderen toten Racker liegen. Ab wie vielen Toten ist ein Haus eigentlich eine Leichenhalle? Und wieder Schwarzbild. MEI-STER-HAFT.

Später sitzt Rosalie in der Küche und liest eine Zeitung. Die kann lesen? Kurz darauf kommt auch ihr Typ dazu und stößt ein angewidertes „Jesus!“ aus, als er einen Blick auf Crazy Fat Ethel wirft, die ebenfalls in der Küche zu speisen gedenkt. Ich will ja nichts sagen: Ethel mag überdurchschnittlich dick sein, aber nun auch nicht so dick, dass man so tun müsste, als sei sie das achte Weltwunder. Rosalie ist das immerhin ein tadelndes „John!“ wert. Ihr Umschwung in den Schwester-Verteidigungsmodus überrascht, war sie es doch, die ihr bei der Begrüßung beim Wiedereinzug ein „Du bist ja noch fetter geworden!“ entgegengeschmettert hat. John übergeht sie, denn er hat viel zu viel Spaß damit, Ethel aufzuziehen. Ein echter Traumprinz. Rosalie ermahnt ihn nochmals – diesmal etwas schärfer: „John! She’s my sister! Please don’t be mean!“ Richtig, gib’s dem Sack! Damit macht sie mächtig Eindruck bei John: „Okay, okay. I’m sorry! I’m really sorry, Ethel!“ Ich täte ihm mehr glauben, würde er das nicht in einem Tonfall sagen, der darauf schließen lässt, dass er es nicht mal mäßig ernst meint. Ich würde mir auch eine Entschuldigung wünschen – für dieses hundserbärmliche Geklampfe, das angeblich Musik sein soll. Wenn es nach John ginge, wäre damit das Kriegsbeil begraben, sodass er meint, Ethel um eine der leckeren „Sweet Rolls“ auf ihrem Teller bitten zu können. Erstaunlicherweise scheuert sie ihm dabei keine (wenn sie schon nicht mit dem Messer auf ihn losgeht), sondern reicht ihm freigiebig den Teller. „Are you sure?“, stichelt John dreist weiter. Es haben alle den Tod verdient in diesem Film, aber John noch etwas mehr als die anderen.

Wir mögen John bislang für einen echten Prachtkerl halten, wie ihn Gott in seiner Karriere als Erschaffer der Menschheit nur selten prächtiger hinbekommen hat: Fremdgeher, Schläger, Beleidiger, Provokateur. Mehr Mann sein kann man nicht. Umso überraschender kommt es, dass die nächste Szene John zeigt, wie er sich vor dem Zimmerspiegel schminkt. Das ist auf der Männlichkeitsskala natürlich ein extremer Abtörner, denn wo kommen wir da hin, wenn sich jeder Typ schminken würde wie ein Weib? Auch Rosalie ist das eine Spur zu abgefahren und kriegt sich vor Lachen gar nicht mehr ein – selbst dann nicht, als – hihi – die männliche Frau vor Wut zu platzen droht. „I’m sorry. I’ve seen a lot of things but never a man putting on make-up”, bittet sie prustend um Verzeihung, und wir sind ganz bei ihr. John aber hat eine Erklärung für seine merkwürdigen Eskapaden, denn auch die großen Stars in Hollywood tragen Make-up: „That’s why they look so good!” Man lebt, um zu lernen. Ihr seht mich staunend. Rosalie jedoch bekommt ihr Gelächter nach wie vor nicht in den Griff und erhält von ihrem Macker als Belohnung für so viel Widerspenstigkeit einen Schlag mit der flachen Rückhand ins Gesicht – woraufhin dramatische Zeitlupe einsetzt, in der Rosalie mit schmerzverzerrtem Gesicht seitwärts auf die Matratze fällt! Hä?

Da in diesem Film Zeitlupe bislang nicht eingesetzt wurde, könnte man vermuten, sie sei als Stilmittel eingesetzt worden – der große Moment, in dem Rosalie endlich realisiert, dass es mit ihrem Freund so nicht weitergehen kann, und sie daraus ihre Schlüsse zieht. Sie könnte die Koffer packen, ihn windelweich prügeln, ihn anspucken, kratzen und beißen. Was aber kriegen wir stattdessen? Nächste Szene. Rosalie und John albern ausgelassen auf der Wohnzimmercouch herum. Er küsst sie. Sie küsst ihn. Eine schöne Moral für die Männerwelt: Schläge machen gefügig. Eine Moral, die alle Feministen begeistert in die Hände klatschen lässt. Rosalie – eine Ikone der Frauenbewegung. Mehr noch: Die Knutscherei artet alsbald in Fummelei aus, was nun doch ein Stück zu weit geht, wenn man bedenkt, dass auf der zweiten Couch Ethel sitzt und in Ruhe Fernsehen gucken will, während sie sich ihre abendliche Energie in Form einer großen Eiscremebox einverleiben will.

Zur allgemeinen Stimmungshebung inhalieren Rosalie und John schließlich auch noch Kokain. Ethel – mit ihrem sehr zeitintensiven und wahrscheinlich schon lebenslangen einzigen Hobby „Fressen“ zerebral genug ausgestattet, um dieses ominöse weiße Pulver nicht zu kennen – fragt mal nach: „What’s that stuff?“ Rosalie antwortet belustigt ausweichend, dies sei nasale Medizin gegen die vereiterten Nebenhöhlen. Nun mit der nötigen Power ausgestattet für einen zünftigen Geschlechtsakt fressen sich Dumm-Schwester und Arsch-Lover fast gegenseitig auf – bis John plötzlich und unerwartet auf die Bremse tritt: „This sure is nice and I do wish it could continue but it’s getting dark out there and you’ve got to get to work, lazy girl.“

Denn – hoho – wer hätte es bei diesem sonnigen Gemüt auch anders erwartet? John ist gleichzeitig auch noch Rosalies Zuhälter, der sie mit anderen angenehmen Zeitgenossen verkuppelt – zumindest für eine Nacht. Rosalie ist auch gar nicht so widerwillig. Im Gegenteil: Freudig öffnet sie die Tür, als es sogleich klingelt, weil sie glaubt, sie würde nun einen „einfachen“ Kunden in Empfang nehmen. Doch der vermeintlich „einfache“ Kunde ist ein Typ im Columbo-Gedächtnis-Trenchcoat und demzufolge auch gar kein Kunde, sondern selbstverständlich bei der Polizei eingestellt: Detective Sergeant McDonough! Er stellt sich Rosalie als Ermittler für Vermisstenfälle vor – und ich schreie ein lautes Halleluja durch die Wohnung, dass es hier also doch so etwas wie Menschen gibt, denen auffällt, wenn andere Menschen spurlos verschwinden. Zumal Ethel sich ja bislang nicht wirklich bemüht hat, ihre Verbrechen zu vertuschen – und eigentlich alle Spuren zu ihr führen.

Rosalie verweist McDonough auf ihre Schwester, denn sie sei hier ja nur Gast. Der Bulle möchte mit Ethel über einen gewissen Glen Dickey sprechen, und falls wir uns alle fragen, wer das denn bitte schön sein soll, so rückt der Film schnell raus mit der Sprache: Es ist der bislang namenlose Grocery Boy, der da oben in dem Zimmer zwar stinkend, aber insgesamt doch immer noch unbemerkt vor sich hin schimmelt. Ethel gesteht zwar ein, ihn gesehen zu haben, als er ihr das Essen gebracht und sie ihn bezahlt hätte, aber mehr will sie dann doch nicht wissen. McDonough, echt ein Kerl der ganz harten Ermittlerschule, fragt sie noch, ob Glen sich merkwürdig verhalten hätte, doch Ethel verneint. Damit scheint der Fall für McDonough klar: Vermutlich sei der Grocery Boy (ich bleibe bei der Bezeichnung, weil er eine so unterentwickelte Rolle gespielt hat, dass er keinen Rollennamen verdient hat) mit Ethels 80 (!) Dollar durchgebrannt, um sich nach Tijuana abzusetzen. Damit wäre der Fall geklärt und man kann sich gegenseitig noch eine gute Nacht wünschen. Wow, gegen den kannst du Columbo echt in dessen Zigarre rauchen.

Rosalie, überraschend genug mit einer knappen Gehirnzelle ausgestattet, wundert sich nach McDonoughs Abgang doch etwas über den unverhofften, wenn auch kurzen Polizeibesuch und erbittet nähere Details von Ethel. Doch ehe die richtig darauf antworten kann, mischt sich John ein, der die ganze Zeit heimlich im Nebenraum zuhörte, und erklärt die Angelegenheit für erledigt: Glen Dickey ist in Tijuana. Schluss, aus, Ende – und nun Schnauze: „Now quit wasting valuable time!“ Rosalie würde sich vor ihrem Kundentermin aber noch einen Mantel überziehen, um keine Erkältung zu bekommen, was mich etwas irritiert, denn hat sie nicht eben noch einen Typen bei sich zu Hause erwartet und nicht auswärts? Sie stürmte doch hastig zur Haustür, als es klingelte. John jedenfalls sieht in einem Mantel keine Notwendigkeit. Auf, auf, hau ab. Seine Nutte… äh… Freundin wirft ihm einen enttäuschten Blick zu, als würde sie sich kurz fragen, warum sie sich das eigentlich bieten lässt – und tut dann doch wie ihr befohlen. Ich wiederhole mich gern: Rosalie – eine Ikone der Frauenbewegung. Schwarzblende.

In der folgenden Nacht erinnern uns kurze Einstellungen daran, dass in Omas Zimmer immer noch drei Leichen lungern und einzelne Schimmelflecken ansetzen. Diesmal erwacht John aus unruhigen Träumen und erschnüffelt den immer noch üblen Gestank im Haus, der ihn bisher im Gegensatz zu Rosalie, die wenigstens zarteste Ansätze von Nachforschungswillen zeigte, nicht die Bohne interessiert hat. Das verwundert ihn so sehr, dass er erstmal seine Rosalie, die ihr Soll für heute Nacht offenbar erfüllt hat, wachrütteln muss, weil er eine Bestätigung braucht, dass er richtig riecht. „Smells like something dead“, riecht John sogar goldrichtig. Seine Bettgefährtin bestätigt ihm die Funktionsfähigkeit seines Geruchssinns – wenigstens eine Fähigkeit, die er hat.

Einen Schnitt weiter stehen sie auch schon vor Großmutters Tür, und John sammelt weitere Intelligenzpunkte (okay, „Intelligenzpunkte“ ist etwas übertrieben – streng genommen ist es erst sein anderthalbter), als er beim vergeblichen Versuch, die Tür zu öffnen, feststellt: „Locked!“ Wie gesagt: eine große Leuchte. Rosalie holt Ethel aus dem Schlaf, um mithilfe des Schlüssels für Omas Zimmer ein für allemal klar Schiff zu machen. Ethel probiert es erneut mit der Ich-riech-aber-nichts-Schiene, allerdings wollen sich Rosalie und John damit nicht länger zufriedengeben. Also muss schnell eine zweite Ausrede her: „Grandma’s got the key.“ So ein Ärger aber auch, doch es wäre doch gelacht, wenn ein Stratege wie John nicht noch eine Alternatividee auf Lager hätte: Mit roher Gewalt will er die Tür aufbrechen, um das vermutete „dead animal“ dort herauszubekommen. Ethel möchte die Entdeckung verständlicherweise noch weiter hinauszögern und greift deshalb zur Notlüge: „Grandma will probably be back tomorrow and we can go in without wrecking her door.“ Gut, auch wenn der Gestank bestialisch sein mag, geben sich John und sein Gspusi zähneknirschend damit zufrieden und legen sich wieder schlafen. Einen Tag lang kann die Sache noch warten, aber keinen Tag mehr!

Das war knapp. Und Ethel weiß das auch. Kurz vor halb sechs fasst sie zum enervierenden Ticken ihres Weckers (ehrlich – wenn mein Wecker so laut ticken würde, würde ich ihm den Stecker ziehen) einen folgenschweren Entschluss: Sie holt ein Beil unter ihrem Kopfkissen hervor und schleicht ins Zimmer ihrer Schwester. Dass sie überhaupt so lange damit gewartet hat, verwundert, da sie doch, ohne zu zögern, selbst ihre eigene Großmutter abgeschlachtet hat, aber gut, wer erwartet schon glaubwürdige Charakterentwicklungen in einem Fatsploitation-Film?

Kurz glaubte ich, Millard hätte wenigstens ansatzweise ein Gefühl dafür, wann musikalische Untermalung angebracht wäre und wann nicht, weil er für Ethels Flurschleichen tatsächlich komplett darauf verzichtet (man hört zeitweise nur das Ticken des Weckers), doch mit Betreten von Rosalies Zimmer plärrt sie auch schon herein – und Ethel spaltet in einem schnellen Schnittsalat John ungefähr 245.952 Mal den Kopf. Natürlich hat dieser Schlock nach wie vor kein Geld für maskenbildnerisch realistische klaffende Wunden und kippt dem Darsteller einfach nur viel Kunstblut auf den Kopf. Das muss reichen. Dennoch möchte man Ethel anfeuern, nie damit aufzuhören, dieses Güteklasse-A-Arschloch in seine Einzelteile zu zerlegen, selbst vor dem Hintergrund, dass sie selbst ein Güteklasse-A-Arschloch ist. Wenn ich die Wahl zwischen einem 1,60 Meter großen Haufen Scheiße und einem 1,80 Meter großen Haufen Scheiße habe, würde ich mich immer für den kleineren Haufen Scheiße entscheiden.

Das Amüsanteste an dieser teuflischen Szene ist allerdings, dass Rosalie maximal 30 Zentimeter entfernt auf ihrer Bettseite neben dem stöhnenden John liegt, aber erst ungefähr beim 113.247. Axthieb mitbekommt, dass Ethel gerade im Begriff ist, ihren sympathischen Lover zu reinem Matsch zu verarbeiten (zumindest nach der Anzahl der Schläge zu urteilen, bildlich dann doch eher nicht). Und selbst als sie endlich erwacht, ist ihre Reaktion nicht, laut zu schreien und wegzulaufen, sondern seelenruhig liegen zu bleiben und mit großen Augen ein „Oh my God“ zu hauchen. Immerhin: Ethels „I’m gonna have to kill you“ setzt dann doch zögerliche Fluchtreflexe bei Rosalie frei, die sie so weit bringen, dass sie aus ihrem Bett kriecht. Das geschieht aber so langsam, dass sich Ethel mühelos vor ihr aufbauen und ihr auf dem Boden liegend und trotz ihres verzweifelten (von der Darstellerin sehr chargierend angelegten) Flehens ebenfalls den Kopf einschlagen kann – und das etwa 268.111 Mal (auch das absichtlich wirr geschnitten, dass die Schläge, die im Körper eintreffen, nie eingefangen werden bzw. wenn der Axthieb doch einmal angedeutet wird, den entscheidenen Frame vor dem „Treffer“ herauszuschneiden).

Während Ethel noch ganz entspannt und mit viel Fleißarbeit auf ihre Schwester einhämmert, entpuppt sich der 245.952-fach getroffene und dafür immer noch reichlich unversehrt aussehende John immer noch als erstaunlich lebendig und kriecht seinerseits aus dem Bett durch den Flur. Das hat wenig Erfolgsaussichten, aber Versuch macht klug. Folglich hat ihn Ethel bei seinem zum Scheitern verurteilten Fluchtversuch auch alsbald eingeholt und kann ihn vergnügt und hämisch lachend weitere 96.772 Mal tranchieren. Selbst diese Hiebe steckt er noch eine Zeit lang gut weg, ist dann aber letztendlich doch irgendwann tot.

Das hämische Gelächter hat es bereits angedeutet: Ethel ist nun auch der letzte Hauch Zurechnungsfähigkeit, der eventuell noch in ihr gesteckt haben mag, auch wenn ich von Filmbeginn an nichts davon gesehen habe, abhandengekommen. Sie verlagert zu gar schrecklichen Geigenklängen, die kein Mensch hören möchte und sollte, am nächsten Morgen ihr gewohnt überüppiges Frühstück schwer ächzend von der Küche ins Zimmer ihrer jüngst aufgrund unglücklicher Umstände verschiedenen Schwester – und schaut während des Essens dem liebevoll im Bett drapierten Traumpärchen in seine toten offenen Augen und blutigen Gesichter. „Aren’t you glad I didn’t put you in there with all that stink and everything?“, führt sie wahnsinnige Selbstgespräche, während der Cutter auf hektische Großaufnahmen auf die blutüberströmten Köpfe und Körperteile ihrer Opfer setzt. „I’m gonna leave you all in here just like before. I won’t disturb you. I know you wanna be alone. Sometimes I could hear you. I know what you were doing with John, Rosalie“, hört Ethel einfach nicht zu labern auf, und der Film ergeht sich in weiteren blitzlichtartigen Schnitten auf die Leichen. Eine letzte Schwarzblende schließt den Film …

… oder eine letzte Schwarzblende sollte „Criminally Insane“ jetzt eigentlich schließen, denn es wäre ja hiermit alles auserzählt. Gut, ein, zwei lose Handlungsstränge mag es möglicherweise noch geben, aber im Großen und Ganzen wäre das ein passender Abschluss: Ethel hat nach ihrer Oma nun auch noch ihre Schwester und deren Geliebten abgemurkst – und verfällt komplett dem Wahnsinn. Fast alle wichtigen und unwichtigen Figuren wurden von Ethel brutal aus der Handlung genommen. Was also will der Film jetzt noch liefern? Nun, wir haben ein Problem: Der Film hat gerade einmal die Dreiviertelstundenmarke überschritten und geht somit in keinerlei Hinsicht als Langfilm durch – und einen solchen wollte Regisseur Millard ja schon drehen. Das heißt: Er muss jetzt zusehen, wie er das magersüchtig dürre Handlungsgerüst noch wenigstens auf eine Stunde bringt. Nur wie verdammt nochmal? Zunächst setzt er auf die bewährte Renato-Polselli-Schule: Er gibt sich jetzt ganz dem Wahn der Ethel Janowski hin und dreht unerklärliche Wahnvorstellungen, die jeden Arthouse-Fan aufgrund ihrer aufgeladenen Symbolik in schwerste Verzückung versetzen. Jetzt zeigt Millard, was er wirklich drauf hat.

Das geht so: Außenaufnahme einer Straße. Großaufnahme von Ethels Mund. Zoom zurück. Ethel liegt lachend neben dem toten John im Bett. (Das soll wohl implizieren, dass sie sich nekrophil an seinem Kadaver zu schaffen gemacht hat. Mein Kopfkino fährt Achterbahn!) Die Kamera dreht Kreisbewegungen über ihrem Gesicht. (Sag bloß, Ethel ist verrückt geworden? Wär‘ mir nicht aufgefallen!) Dann dreimal hintereinander, wie Ethel sinnlos und lachend mit dem Beil in der Hand auf die Kamera zuläuft und auf irgendwas einschlägt. (Jetzt weiß ich auch, wo Serge Rodnunsky die Idee für eine bestimmte Szene in „Voyeur.com“ her hat!). Plötzlich wird das Bild kurz negativ. (Genau, zeig was dein Equipment kann, Kameramann!) Ethel schlägt auf eine Schaufensterpuppe ein. (???) Das Bild ist abwechselnd negativ und wird dann wieder normal. (Yeah, zeig es allen, Kameramann!) Ethel haut immer wieder auf die Schaufensterpuppe ein und schlägt ihr sogar einen Arm ab. (Wenigstens eine Szene, in der das Budget eine visuelle Amputation zulässt – vermutlich DER Grund, um sie zu drehen.) Großaufnahme von Ethels Gesicht. Sie lacht immer noch. Großaufnahme von einem blutigen Beil, das unter einem Wasserhahn abgespült. Blut in der Spüle. Eine Barre. Ein Friedhof. Wieder das Beil. Epileptiker sollten bei diesem wilden Zusammenschnitt völlig zusammenhangloser Bilder (Arthouse, Leute, Arthouse!) lieber wegschauen.

Tatsächlich ist aus dem Film längst die Luft raus, und es ist irgendwie lustig, dass Millard das offensichtlich auch merkt, aber nicht weiß, was er jetzt überhaupt noch machen soll. Wo, in mindestens drei Teufels Namen, ist der dritte Akt abgeblieben?! Stattdessen sehen wir Ethel, wie sie sich in der nächsten Szene in ein knalliges rotes Muʻumuʻu geworfen hat und wie eine Königin, die unten von ihrem applaudierenden Fußvolk die Treppe herunterstolziert kommt. Ohrringe hat sie sich auch eingesetzt, sie trägt Schmuck und hat eine Rose im Haar. Wieso? Weshalb? Warum? Wer hier fragt, bleibt dumm. Als Nächstes schreitet sie in der Totalen in ihrem roten Kleid in Zeitlupe in einem Park am Wasser entlang. Vögel flattern im Hintergrund vor ihr weg. Am Ende der Szene liegt Ethel wieder im Bett und lacht sich scheckig. War das alles nur in ihrem Kopf? Träumt sie das? Was ist aber so lustig daran, durch einen Park zu flanieren? Weil sie sich selbst lustig dabei findet? Nein, weil es Arthouse ist! Oder weil die Szene nochmals ein paar Minuten frisst! Ich glaube, ich weiß, für welche Erklärung ich mich entscheide. Das entscheidende Problem aber bleibt: Wir haben immer noch nicht die Stunde voll.

Dann aber – Millard erinnert sich: Ach ja, da lebt ja doch noch einer, den Ethel noch nicht umgebracht hat. Nein, ich meine nicht Detective Sergeant McDonough! Den gibt es auch noch, aber diesen anderen. Erinnert ihr euch nicht? Den Suffkopp, den Rosalie seinerzeit mal mit nach Hause gebracht hat? Immer noch nicht? Vollstes Verständnis, der hatte ja auch maximal eine Minute Screentime. Jener Suffkopp jedenfalls klingelt Sturm bei Ethel, weil er sich nichts sehnlicher wünscht, als seine Fickbekanntschaft Rosalie wiederzusehen. Kaum dass Ethel die Tür aufmacht (wie vorhin schon bei Rosalie gilt: Ich würde einen Teufel tun und die Tür öffnen, wenn der Klingler meint, dreimal pro Sekunde die Klingel betätigen zu müssen), stürzt er auch schon ins Haus schnurstracks die Treppe rauf in Rosalies Zimmer – wo ihn die schöne blutige Sauerei erwartet. Ihm bleibt aber nicht mal richtig Zeit, sich zu erschrecken, denn schon steht Ethel hinter ihm – und würgt ihn hinterrücks nieder! Es ist etwas enttäuschend, dass für Mord Nummer sechs zu langweiliger Handarbeit gegriffen wird, passt aber andererseits wie die Faust aufs Auge dieses Films: Je länger er dauert, desto planloser wird er. Nun vergisst er sogar den quasi einzigen Grund, warum Millard den Film eigentlich gedreht hat – nämlich für die gewalttätigen und blutigen Morde! Suffkopp röchelt nach Luft (oder was auch immer dieses Gestöhne bedeuten soll – ich assoziiere damit eher erregtes und nicht gerade sexy Gehechele), aber ist gegen die pure Naturgewalt, die Ethel verkörpert, schier machtlos. Schwarzblende.

Und es ist immer noch nicht Schluss, denn wir haben immer noch rund zehn Minuten auf der Uhr. Tja, die Zeit vergeht viel zu langsam, was, Millard? Hm, womit könnte man den Film noch füllen? Schwierig. Mit jeder weiteren Leiche wird es für Ethel komplizierter, sich ihrer zu entledigen. Sie hilft deshalb mit etwas Duftspray nach, aber obwohl die versammelte Totenbrigade immer noch nicht wesentlich verfaulter aussieht als beim letzten Mal, als wir sie gesehen haben, scheint der Gestank auch für sie mittlerweile unerträglich. So greift die Serienkillerin in der Besteckschublade zum altbewährten Beil, in fester Absicht, ihre Opfer zu zerlegen. Sie will gerade zur Tat schreiten und zurück ins Zimmer wetzen – aber wer sitzt da ganz gemütlich auf einem Sessel und guckt sie an? Detective Sergeant McDonough! „Hello, Ethel! Somebody forgot to close your front door. I’m sorry. I didn’t mean to startle you”, begrüßt er sie, ohne zu erklären, wieso er sich heimlich in ein Haus schleicht, wenn er die Gastgeberin doch angeblich gar nicht erschrecken wollte. Der Cop-Darsteller fährt dabei bedrohlich seinen Unterkiefer aus und perfektioniert seine Dirty-Cop-Imitation, die ihn wie den wiedergeborenen Sam Spade erscheinen lässt. Fehlt eigentlich nur noch die Zigarette.

Ethel tut tatsächlich so souverän wie möglich und schiebt die Axt in ihrer Hand auf angedachte Holzhackaktivitäten. Die müssen allerdings warten, weil McDonough neue Fragen hat. Wider Erwarten resultieren die allerdings nicht aus dem Verschwinden weiterer Personen seit seinem letzten Besuch (vor allem der Onkel Doktor Gerard sollte doch mittlerweile längst Teil der Ermittlungen sein), sondern immer noch aus dem Verschwinden von Glen Dickey – besser bekannt als Grocery Boy. Ein nicht mal einminütiger Leinwandauftritt, und der Kerl schlägt Schatten, die bis zum Ende des Films reichen. Respekt. McDonough meldet inzwischen Zweifel an seiner ursprünglichen Theorie an, der junge Mann könne nach Mexiko übergelaufen sein. Hier in der Gegend hätte es in letzter Zeit zwei oder drei Vorfälle gegeben, die ihn vermuten lassen, er könnte entführt worden sein: „Think back! Did anybody see you give Glen the 80 dollars?“

Ethel, zumindest gedanklich flink wie ein Wiesel, wenn es darum geht, etwaige Verdachtsmomente resolut, wenn auch nicht sehr überzeugend wegzuwischen (vor allem ist sie dafür, dass der Film eigentlich in den letzten Minuten implizierte, dass ihr Verstand endgültig über die Klippe gesprungen ist, immer noch sehr klar im Lügen – aber wie gesagt: logische Charakterentwicklung ist hier Fehlanzeige), fällt da etwas Entscheidendes ein: „There was this guy down in the street and he had a gun.“ Das sind Neuigkeiten, die auch Oberhirn McDonough fast sprachlos machen, denn nicht nur er fragt sich und sie, warum sie diese Beobachtung nicht sofort der Polizei gemeldet hätte. „Well, I didn’t see the gun but he had his hand in his pocket like it was a gun”, redet sie sich schlicht um Kopf und Kragen. Und dieser ominöse Guy mit der Waffe hätte sich dann an Grocery Boys Fersen geheftet. McDonough, gedanklich vermutlich bereits auf den Durchsuchungsbefehl wartend, erwartet weitere Auskünfte zum Aussehen des großen Unbekannten. Da ist Rassistin Ethel ganz in ihrem Element: „He was colored.“ Wenn sie schon die große Gelegenheit hat, nicht existente Personen anzuschwärzen, kann sie es gleich auf die Schwarzen schieben. Wie er angezogen war, kann sie dann leider nicht mehr sagen, aber klein sei er gewesen.

Die ungenaue Täterbeschreibung „kleiner Schwarzer mit unbekannter Kleidung“ reicht zu Ethels Enttäuschung natürlich längst nicht aus, um hier irgendwen festzunehmen – nicht mal in den USA (obwohl – vielleicht doch). Deshalb solle Ethel als wichtige Augenzeugin doch bitte mit McDonough kommen und zwecks Identifizierung des Täters an einer Gegenüberstellung teilnehmen. So wichtig ist ihr die ganze Angelegenheit dann aber doch nicht: „Look, I told you I didn’t see him too clear.“ Dumme Entscheidung, wenn man mich fragt, denn von den fünf Schwarzen, die man ihr dort bestimmt vorgeführt hätte, hätte sie doch wenigstens einem davon etwas anhängen können – und die Bullen hätten den Auserwählten dann mit Kusshand aus dem Verkehr gezogen (nachdem sie ihn noch kurz aus irgendeinem nichtigen Anlass verprügelt hätten – egal, ein Schwarzer weniger).

In meinen Augen müsste der knallharte Cop nur noch eins plus eins zusammenzählen, aber für den Moment reicht es McDonough. Ihm ist vermutlich eingefallen, dass jetzt Mittag ist und er sich doch beim McDonald’s um die Ecke noch einen Burger mit Pommes holen wollte. Also verabschiedet er sich und mahnt sie eindringlich, ihre Tür immer geschlossen zu halten. Entweder ist er schlichtweg dämlich, was ich nicht ausschließen möchte, oder das ist die ganz gewiefte Columbo-Taktik, mit der er die Mörderin in Sicherheit wiegen will. Ich war nun der felsenfesten Überzeugung, dass Ethel dem Ermittler beim Rausgehen hinterherläuft und ihm mit der Axt eins überbrät, aber die Frau ist immer für Überraschungen gut: Sie setzt sich schweigend auf einen Stuhl und geht dabei in sich. Die nächste Schwarzblende setzt ein – und es ist IMMER noch nicht das Ende. Zugegebenermaßen wäre es jetzt auch unpassend, aber irgendwann muss dieses Nichts an Film doch endlich mal enden. Nur fehlen immer noch ein paar Minütchen für die Stunde.

Nach der Schwarzblende geht die Psychopathin dann ans Werk und setzt ihren Plan in die Tat um, den sie gefasst hatte, bevor McDonough ungefragt in ihr Haus eindrang, um sie mit Fragen zu löchern: Abwechselnd sehen wir, wie Ethel die Leichen zerhackt (vielmehr: die „Körperteile“ einer Schaufensterpuppe mit ganz viel Kunstblut) und die „Körperteile“ in einem provisorischen Leichensack nach draußen transportiert. Dort hält sich die eingangs kennengelernte Nachbarin in ihrem Garten zum Heckeschneiden auf. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Und warum ist die dann noch nicht tot? Millard, wie wär’s? Eigentlich wäre sie auch das perfekte Opfer, denn sie bringt eine Eigenschaft mit, die prädestiniert für einen brutalen Mord wäre: Neugierde. Sie möchte wissen, wann denn endlich Ethels Oma zurückkommt. „Soon, uh, next week I guess“, bleibt Ethel bewusst vage, während sie den Sack mit dem toten Inhalt im Kofferraum verstaut und dann davonfährt. Schwarzblende.

Nun hätte der „The End“- oder (im Falle einer geplanten Fortsetzung) der „The End?“-Schriftzug besser gepasst, aber – ihr ahnt es sicherlich schon – die Stunde Filmlänge ist immer noch nicht angebrochen. Es ist schon irgendwie faszinierend, wie der Film über rund 75 Prozent seiner Lauflänge keine Gefangenen macht und ausgerechnet im vermeintlichen Finale, das eher wie ein Epilog erscheint, völlig entspannt ausläuft. Wir sehen Bilder vom Meer, von Dünen und vom Strand. Jetzt muss noch alles rein, was 60 Minuten irgendwie vollmacht. Ethel parkt den Wagen an einer Klippe und plant, auch wenn das keiner explizit sagt, die Leichenteile im Wasser zu versenken. Dieses Vorhaben muss sie zunächst unterbrechen, denn es fährt ein Wagen vorbei, und Zeugen kann sie bei der Entsorgung gerade nicht gebrauchen. Ich hingegen kann die Musik nicht gebrauchen, die mir hier wieder zugemutet wird. Wenn man nicht in der Lage ist, Melodien zu komponieren, sollte man es einfach lassen. Ethel stört das nicht: Sie unternimmt einen weiteren Anlauf – und muss zum zweiten Mal einen Rückzieher machen, weil im nächsten Moment ein älteres Paar mit seinem Wagen vorfährt und neben Ethel zum Stehen kommt. Dabei handelt es sich um lästige Touristen, die für ein paar schicke Urlaubsfotos sogar aussteigen und Ethel den letzten Nerv rauben. Sie könnte ja mal wieder töten. Ich sag’s nur. Stattdessen erklärt die wirklich sehr ungeduldige Ethel ihren im Grundsatz genialen Plan für gescheitert und fährt unverrichteter Dinge wieder weg. Schwarzblende.

Und mit „weg“ meine ich nicht, sie würde irgendwohin fahren – nein, sie fährt nach Hause zurück, zerrt den Sack aus dem Kofferraum zurück und hievt ihn die Treppe hoch zurück ins Oma-Zimmer. Auch das geschieht wieder beinahe in Echtzeit. „We have all the time in the world.“ *sing* *träller* Und jetzt alle zusammen: Schwarzblende.

Leute, ich würde ja gern sagen, dass wir jetzt die 60 Minuten voll haben, aber dem ist nicht so. Also wieder zur neugierigen Nachbarin, die das generell sehr sonnige Wetter in vollen Zügen auskostet und auf ihrer Hauseingangstreppe in Ruhe eine Zeitung liest. Währenddessen steigt ihr der altbekannte beißende Verwesungsgeruch in die Nase, der sie nach dem Ursprung forschen lässt. Der Ursprung ist schnell gefunden, denn es ist der noch offene Kofferraum von Ethels Wagen – und aus dem lugt eine Hand hervor. Schreck. Und Schnitt. Jawohl, richtig gelesen: Schnitt. Nicht Schwarzblende. Schnitt.

Nun kann ich es verkünden: Hiermit ist offiziell die Stundenmarke geknackt. Yeah. Einen Schnitt weiter befindet sich schon Superbulle McDonough auf dem Grundstück der Serienkillerin. Vermutlich hat ihn die neugierige Nachbarin gerufen. Oder so. Weil Ethel wieder nicht abgeschlossen hat, kann er sich einmal mehr problemlos Zutritt zu ihrem Haus verschaffen. Da sie mittlerweile so unbedacht ist und Leichen selbst bei hellem Tageslicht in ihrem Auto brutzeln lässt, bin ich mir aber sehr sicher, dass Ethel alles egal ist. Columbo Spade geht die Treppe hinauf und sieht sich vorsichtig um. Seine Spürnase, die bei dem Fäulnisgrad der Leichen ja nicht mal mehr sonderlich sensibilisiert sein muss, führt ihn dann auch direkt in das Zimmer von Oma Janowski. „My god“, stößt er entsetzt aus, denn da kniet sie, die gute Ethel – mit blutverschmiertem Mund und an einem menschlichen Arm nagend. Zoom auf ihre Lippen – und das THE END kann sich gar nicht schnell genug ins Bild schieben.

Hach ja, die goldenen 70er, in denen Political Correctness auf der Prioritätenliste noch irgendwo ganz weit unten auf den hinteren Plätzen stand… Seinerzeit war es noch ohne Weiteres möglich, einen gänzlich humorfreien und unironischen Horrorfilm über eine fette rassistische Frau mit Dachschaden zu drehen, der nach einem Klinikaufenthalt endgültig sämtliche Synapsen durchbrennen, sobald man ihr ihre heißgeliebten Cookies vorenthält. Später mordet sie dann zwar nicht mehr aus reiner Gier, sondern nur noch, wenn ihr andere gefährlich werden, aber Regisseur Millard hat vorher schon mehr als deutlich gemacht, woran ihm gelegen ist: Publikum und Kritik mit einem dreckigen Schnellschuss schockieren und auch über die Hauptfigur hinaus vermeintliche Tabus brechen. Anno 1975 konnte man seit einigen Jahren schon weitergehen, als es der über die Jahrzehnte immer weiter aufgeweichte und schließlich ganz verschwundene Hays-Code vorgegeben hatte, aber Themen wie angedeutete Nekrophilie und Kannibalismus waren doch noch ziemlich neuartig – und so glaubte Millard, damit zumindest in Grindhouse-Kreisen ordentlich punkten zu können. Naja, und ich nehme an, mit „Criminally Insane“ hat er das sehr wohl erreicht, auch wenn der Film es bis heute nicht auf die Bestenlisten der schmutzigen Schund-Schocker geschafft hat.

„Criminally Insane“ mag sich auf allen Ebenen im weit unterdurchschnittlichen Bereich so ziemlich genau auf Amateurfilmniveau (oder maximal minimal drüber) bewegen, aber eins muss man dem Film lassen: Er ergibt sich ganz seinen Geschmacklosigkeiten. Ethel ist wie gesagt nicht nur übergewichtig, sondern auch noch ständig am Vertilgen von maßlosen Essensbergen. Millard will diese Frau ganz eindeutig so abstoßend wie nur möglich aussehen lassen und schämt sich nicht dafür. Deshalb gibt er ihr auch nicht einen sympathischen Charakterzug mit auf den Weg und macht sie nicht zum Opfer, wie es so viele andere Vertreter selbst im Exploitation-Bereich tun, sondern ist spätestens von ihrem ersten Dialog mit ihrer Oma an hassenswert angelegt, wenn sie über den bösen Judendoktor zu wettern beginnt, der lieber Geld scheffelt, als sich um das Wohlergehen seiner Patienten zu kümmern, und später einen nicht existenten Schwarzen als Täter hervorkramt, um von ihrer eigenen Schuld abzulenken.

Grundsätzlich aber ist der gesamte Film sehr misanthropisch ausgefallen, einen Ankerpunkt sucht man hier vergeblich. In wenigen Augenblicken meine ich Rosalie als positiv gemeinte Figur ausmachen zu können, die in einer toxischen Beziehung gefangen ist und sich nicht daraus befreien kann, aber das kann auch reiner Zufall gewesen sein. Dadurch, dass sie für ihren Frauenschlägerfreund John nach seiner ungeheuerlichen Behauptung, manchmal, aber nur manchmal hätten Frauen ein kleines bisschen Haue gern, erst recht die Beine breit macht, erweckt sie den Eindruck, sie würde sich in ihrer Rolle als betrogene und regelmäßig windelweich geprügelte Nutte durchaus wohlfühlen. Schließlich muss es Schwester Ethel richten, um sie von diesem Arschloch zu befreien, nur kriegt der seine Strafe nicht, weil er ein rundum unangenehmer Mensch wäre, sondern weil er droht, hinter das Geheimnis der ganzen Morde zu kommen – und Rosalie selbst hat ja am Ende auch nichts von seinem Tod, weil sie selbst totgeschlagen wird. So bleibt am Ende die Aussage „Frauen brauchen Schläge“ unwidersprochen im Raum stehen, weil keine Konsequenzen folgen.

Davon abgesehen ist „Criminally Insane“ inhaltlich auch sonst ganz karges Brot, will ja aber auch nicht mehr sein. Eine fette Irre tötet Menschen. Darüber hinaus kommt Millard nicht – und doch hat er Mühe, mit dieser sehr simplen Prämisse über die Runden zu kommen. Ich hatte es oben ja schon geschrieben: Eigentlich ist der Film nach 45 Minuten vorbei, aber damit er doch noch auf eine gewisse Lauflänge kommt, knausert der Regisseur ausgerechnet an der Stelle, an der das große Finale losgehen sollte. Während man sich im Genre sonst so häufig durch langweilige zwei Akte quälen muss, bis es endlich zur Sache geht, wählt dieser Film kurioserweise genau den anderen Weg: Er liefert bis zum Schlussviertel durchschnittlich alle neun Minuten einen Mord – und läuft in den letzten 15 Minuten bis zur Enttarnung ganz gemächlich aus. Einen Toten gibt es dann zwar noch, aber das ist zugleich auch der unblutigste. Bis zur „schockierenden“ finalen Einstellung passiert quasi nichts mehr von Belang. Das ist eine ungewohnte und für den Zuschauer sicherlich auch unbefriedigende Art, wie man einen Film zum Ende bringen kann, aber gleichzeitig auch äußerst amüsant zu beobachten, wie Millard verzweifelt versucht, noch Zeit zu schinden, obwohl ihm das ohnehin schon vorher äußerst maue Erzählmaterial vollends ausgegangen ist. Der Unterhaltungswert bleibt durch seine kuriose Spannungskurve (wenn man denn von Spannungskurve reden will, denn eins ist „Criminally Insane“ mit Sicherheit nicht: spannend), die ausgerechnet am Ende ins Bodenlose geht, und seine zahlreichen anderen Macken auf formaler Ebene bis zur „The End“-Einblendung relativ hoch, auch wenn der Inhalt sich über weite Strecken eigentlich nur wiederholt.

Zu verdanken ist der Unterhaltungswert aber auch der übergewichtigen Hauptdarstellerin Priscilla Alden, die sich mit Mut zur absoluten Hässlichkeit in ihre Rolle stürzt. Sie ist weit davon entfernt, eine gute oder auch nur durchschnittliche Schauspielerin zu sein (kein Wunder, das hier war auch ihre erste von insgesamt ohnehin nur 16 Auftritten vor der Kamera), aber sie gibt ihr Bestes und versucht ihre mangelnden darstellerischen Qualitäten durch Feuereifer zu überspielen, sobald sie drehbuchgemäß so richtig am Rad drehen und neben einem Wahnsinnslachen auch vollen Körpereinsatz anbieten muss. Das mag ihr nicht so recht gelingen, weil sie trotzdem immer noch reichlich hölzern erscheint (sie trägt außerhalb ihrer Ausbrüche einen provokant angepissten Gesichtsausdruck spazieren), aber sie bleibt trotz allem ziemlich einprägsam und macht die anderen trüben Tassen, von denen sie umgeben ist, vergessen. Traumatisch scheint der Dreh für Alden auch nicht gewesen zu sein, denn sie erklärte sich bereit, zwölf Jahre nach dem ersten Teil für die Fortsetzung vor die Kamera zu treten. Außerdem drehte sie 1987 und 1988 auch noch „Death Nurse“ und „Death Nurse 2“ mit Millard, wo sie sich – überrascht? – als verrückte Krankenschwester des Todes durch ihre Patienten metzelt.

Ansonsten knirscht es wie gesagt an allen Ecken und Enden: Technisch ist „Criminally Insane“ ein ziemlicher Versager, was bei der Preiskategorie des Films (kolportierte 30.000 Dollar) aber nicht verwundern kann. Gedreht wurde fast ausschließlich vermutlich im Privathaus eines der Beteiligten, Außenaufnahmen sind rar gesät. Die Effekte entstanden wie damals üblich in Handarbeit, wobei es zu viel des Guten ist, überhaupt von Effekten zu sprechen, weil keine vorkommen. Man kann meinen letzten Satz also eigentlich gleich wieder komplett streichen, es sei denn, wir wollen das Kunstblut zu den Effekten zählen. Wir sehen lediglich Ethel, wie sie zuschlägt, dann einen Schnitt, und zack, blutet die bearbeitete Person, Schnitt zurück auf die zuschlagende Ethel, Schnitt auf die immer noch blutende Person. Wunden, aus denen Blut sprudelt, fehlen, es wird nur sehr rot rumgesudelt, und das soll es dann gewesen sein.

Die Kameraarbeit von Karil Ostman (vermutlich einem von Millards Bekannten, denn außer in „Criminally Insane“ hatte er nur noch in „Criminally Insane 2“, „Death Nurse“ und „Death Nurse 2“ seine Flossen an der Kamera) ist völlig uninspiriert, der Schnitt von John Lincoln (vermutlich einem von Millards Bekannten, denn außer in „Criminally Insane“ hatte er nur noch in „Criminally Insane 2“, „Death Nurse“ und „Death Nurse 2“ in dieser Funktion gearbeitet) sehr abenteuerlich und erwartet holprig (wie man sich eben einen Amateurfilm von Nichtprofis vorstellt) – und ein gesondertes Wort muss noch über die Musik verloren werden, die ich hiermit schnell in Anführungszeichen setze: „Musik“. Einen richtigen „Music by“-Credit gibt es passenderweise auch gar nicht. Man findet lediglich einen Verantwortlichen für den Sound, und das ist ein Ronald Gertz (vermutlich einem von Millards Bekannten, denn außer in „Criminally Insane“ hatte er nur noch in „Criminally Insane 2“, „Death Nurse“ und „Death Nurse 2“ seine Finger im Spiel – äh, wiederhole ich mich?). Zu Recht kann man das, was wir hier auf die Ohren bekommen, lediglich als unkoordiniertes und willkürliches Aneinanderreihen nervtötender Tonfolgen bezeichnen. Melodien sind reine Zufallstreffer, es dominiert dissonantes Getöne ohne Sinn, ohne Verstand, ohne Systematik.

Zur 2007 mit 68 Jahren verstorbenen Hauptdarstellerin habe ich genug gesagt, zu ihren Kollegen ist eigentlich jedes Wort zu viel, weil es einfach unfähige Knallköpfe sind, bei denen es kein Verlust gewesen wäre, wenn sie niemand je vor die Kamera gelassen hätte. Zum Glück haben viele das Schauspielfach auch nicht so wirklich als das ihrige entdeckt. So ist etwa die „Archive Footage“-Liste von Lisa Farros (Rosalie) dreimal so lang wie ihre Liste als Darstellerin. „Criminally Insane“ blieb ihre einzige Filmrolle, als Archivmaterial trat sie später noch in „Criminally Insane 2“, „Death Nurse 2“ und „A Tribute to Priscilla Alden“ (ebenfalls von Nick Millard) auf. Lasst mich raten: in besagten drei Filmen dann auch als Rosalie?!

Ulkigerweise tauchen in der IMDb-Liste gleich zwei Johns auf, sodass ich nicht sagen kann, welcher Darsteller letztlich den John gespielt hat, den ich oben immer als John angegeben habe. Ich wüsste spontan auch nicht, wer der zweite John sein könnte (vielleicht der naseweise Nachbar, der Ethel beim Lochgraben störte?). Egal – es war entweder Michael Flood, dem noch drei weitere Credits als Schauspieler (darunter der Film „If You Don’t Stop It… You’ll Go Blind!!!“ – nur echt mit drei Ausrufezeichen, das soll eine Sketch-Sammlung voller Sexwitze sein) und einer als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent für den Film „drugs – my love“ zugeschrieben werden, oder es war Robert Copple, der vorher in einem Film namens „The Politicians“ und später noch in „Death Nurse 2“ mitspielen sollte.

Mit Abstand am bekanntesten unter den ganzen Flachpfeifen ist kein Geringerer als George „Buck“ Flower, der hier aber unter einem Decknamen auftritt: C.L. Lefleur. Als Detective McDonough, der als eine Mischung von Columbo und Sam Spade unterwegs ist, ist er neben Priscilla Alden noch der, der sich am ehesten bemüht. Flower könnte man aus „Ilsa: She-Wolf of the SS“, „Ilsa – Haremswächterin des Ölscheichs“, ja sogar „The Fog – Nebel des Grauens“ kennen, der bis zu seinem Tod 2004 in insgesamt 166 Rollen als Schauspieler aktiv war.

Als am bekanntesten unter den Frauen könnte noch Jane Lambert bezeichnet werden, die in „Criminally Insane“ zwar erst knapp über 50 ist, aber Oma Janowski verkörpert. Sie hatte einzelne und vergessenswerte Rollen in mehreren TV-Serien wie „Kung Fu“ und „Die Waltons“ und dann 1978 ihren persönlichen Höhepunkt im Filmgeschäft in Brian de Palmas „Teufelskreis Alpha“, auch wenn es sich dabei vielleicht um drei Minuten Screentime handelt (für die Cineasten: sie spielt Vivian aus der Nuckells-Familie, bei der Kirk Douglas zu Beginn zwischenzeitlich Unterschlupf findet). 1980 verstarb sie dann relativ früh.

Cliff McDonald (Dr. Gerard) trat mehrmals in verschiedenen Rollen in den Fernsehserien „Adam-12“ und „FBI“ auf, aber sah die Schauspielerei nie als seine Herzensangelegenheit an, denn nach „Ferien mit einem Wal“ (1976) verschwand er in der Versenkung und tauchte nur noch einmal mit einem Credit auf – in „Death Nurse 2“. Dann wäre da noch Sonny La Rocca, der als Grocery Boy gerade mal eine Minute zu sehen ist, aber von dem dennoch bis zum Ende gesprochen wird: Hier tritt er zum ersten Mal als Darsteller in Erscheinung und ward danach auch nur fünfmal gesehen – bis 1988, denn da beschäftigte ihn Millard in „Death Nurse 2“. Ich nehme an, dass Ginna Martine, deren Rollenname als Mrs. Kendley angegeben ist, hier die neugierige Nachbarin spielt: Sie machte ein Jahr vorher nur in zwei weiteren Filmen mit, nämlich in „Caged Heat – Das Zuchthaus der verlorenen Mädchen (unkreditiert) und in „Drifter“. Später tauchte sie dann noch – als „credit only“ – in „Death Nurse 2“ auf. Mir scheint, „Death Nurse 2“ setzt auf Resteverwertung…

Letzte Worte: „Criminally Insane“ aka „Crazy Fat Ethel“ ist einer dieser Vertreter, wie sie nur in den 70er-Jahren entstehen konnten und vermutlich zu Hunderten in den US-Autokinos liefen. Er ist garantiert geschmacklos und dreckig – und dabei gleichzeitig billig, hastig und inkompetent zusammengeschustert. Immerhin kann man Regisseur Nick Millard nicht vorwerfen, er würde Dinge versprechen, die er nicht halten würde: Wo andere Filme den Zuschauer auf die falsche Fährte locken und einen sterbenslangweiligen Heuler mit reißerischem Titel groß anpreisen, liefert dieser Film Blut und Gewalt – zwar nicht in Eimern, aber wenigstens bleibt er in den Mordszenen nicht zimperlich. Das macht ihn, wenn man seine Moral mal links liegen lässt und sich zusätzlich an unfreiwilliger Komik erfreuen kann, durchaus gut wegguckbar. „Criminally Insane“ würde in unseren sensibilisierten Zeiten so sicherlich nicht mehr gedreht werden können, aber damals ging das alles halt einfach noch – eine irgendwie faszinierende, weil skrupellose Zeit, in der ich trotzdem nicht leben wollen würde.

BOMBEN-Skala: 9

BIER-Skala: 6

Review verfasst am: 16.11.2022

Gestern habe ich mir dieses „Filmische Meisterwerk“ zu Gemüte geführt. Nach nicht einmal 10 Minuten, wünschte man sich, man hätte eine Behandlung an den Ohren mit einer Stricknadel verordnet bekommen (ob nun vom „Soundtrack“ oder den Dialogen…. you name it) Goretechnisch ist auch nichts zu holen (Einstellung: Mit Messer mehrmals weit ausholen. Schnitt Endergebnis, wieder ein Schnitt. Und beim Ende hat man das Gefühl, das der Crew wohl das Geld ausgegangen ist (Oder sie waren der Ansicht, das man dem Kinogänger nicht noch mehr davon zumuten sollte) Aber eines muss ich zugeben: Der Film ist ein typisches Beispiel dafür, was im Dutzend billiger in amerikanischen Autokinos bestimmt auf und ab lief. Also perfekt für diese Webseite geeignet 😉

Irgendwann durften fette Menschen ja nur noch witzig sein. Ist das heutzutage anders? Dürfte Kevin James noch Komödien machen oder Eddie Murphy seinen Fatsuit anziehen?

Die dicke Ethel scheint jedenfalls ein unterhaltsamer Film in der richtigen Runde zu sein, vor allem, da die Laufzeit schön übersichtlich ist. Danke für die Review