- Deutscher Titel: Blutige Verschwörung

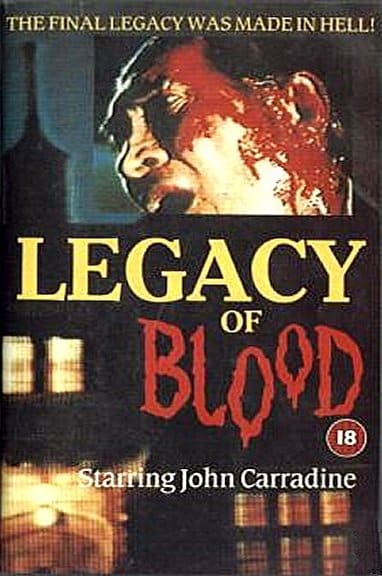

- Original-Titel: Blood Legacy

- Alternative Titel: Legacy of Blood |

- Regie: Carl Monson

- Land: USA

- Jahr: 1971

- Darsteller:

John Russell (Frank Mantee), Faith Domerque (Veronica Dean), Brooke Mills (Leslie Dean), John Smith (Carl Isenburg), Ivy Bethune (Elga), Buck Kartalian (Igor), Richard Davalos (Johnny Dean), Jeff Morrow (Gregory Dean), Merry Anders (Laura Dean), John Carradine (Christopher Dean), Norman Bartold (Mr. Drake), Rodolfo Acosta (Sheriff Dan Garcia)

Vorwort

Christopher Dean, oberster Geldgeber einer kleinen Stadt und Patriarch einer Familiendynastie, hat zur Freude seiner diversen Hinterbliebenen endlich den Löffel geschmissen. Doch der alte Hund hat vorgebaut und eröffnet per Tonbandaufnahme der leichenfledderwilligen Verwandschaftsbaggage seinen fiesen letzten Willen: seine drei Bediensteten, Haushälterin Elga, Chauffeur Frank und Caretaker Igor, sollen je eine Million Dollar, abzahlbar als Leibrente, bekommen, solange sie sein Haus weiter bewirtschaften; die weiteren 136 Mio. Scheine dürfen sich seine vier Kinder Leslie (angereist mit ihrem Ehemann, Psychiater Carl), Gregory (mit Ehefrau Laura am Start), Johnny und Veronica teilen – sollte einer von ihnen sich dazu entschließen, die Radieschen fürderhin von unten zu betrachten, dürfen die Überlebenden seinen Anteil unter sich aufteilen, beißen alle vier ins Gras, fällt den Dienstboten das Erbe in toto zu. Und zur allgemeinen Stimmungshebung müssen sich die undankbaren Lendensprosse durch einen einwöchigen Aufenthalt (beginnend ab sofort) in Papas Villa für die Erbschaft qualifizieren.

Offensichtlich ging der bösartige alte Herr davon aus, dass seine Sippschaft sich mit Freuden gegenseitig an die Gurgel geht – die Aussichten sind nicht schlecht, denn so wirklich leiden können sich die höchst unterschiedlichen Junioren nicht – Veronica ist eine berechnende Schlange, Johnny ein elender Feigling, Leslie ein Fall für die Klapse, nur Gregory scheint seine Rübe einigermaßen richtig angeschraubt zu haben. Johnny und Leslie verbindet zudem eine inzestuöse Episode aus vergangenen Tagen, eingefädelt von Leslie, die damit den Vater nerven wollte.

Erstes Opfer der gereizten Stimmung ist Lauras Kuschelhund. Der herbeigerufene Sheriff kann lediglich ein paar rote Heringe auslegen, ehe er von einem Axtmörder enthauptet wird und die abgetrennte Rübe wenig später als vermeintlicher Schinken auf dem Speisetisch landet. Panik! Der Versuch, mit einem der mitgebrachten Autos Hilfe zu holen, wird im Keim erstickt, denn alle Kaleschen sind von unbekannter Hand fahruntüchtig gemacht worden (was heftigen Verdacht auf den leidenschaftlichen Autobastler Frank wirft, der zudem auch als latent psychopathisch gilt, hat er doch dereinst im Krieg aus einem Nazi-Soldaten eine Lampe gemacht). Wenig später verscheiden Gregory und Laura durch einen Stromschlag per Nachttischlampe – jetzt ist klar, dass ein Mörder im Haus ist. Doch wer ist es und geht es dem Killer tatsächlich nur um das lukrative Erbe?

Inhalt

Und wieder ein Beitrag aus der Abteilung „Spaß mit Mill Creek“. „Blood Legacy“ bzw. „Legacy of Blood“, wie sich der Film, meines Erachtens deutlich eleganter, in der Mill-Creek-Drive-in-Movie-Classics-Fassung nennt, ist wieder mal einer dieser Früh-70er-Genrebastarde, den kein Mensch kennt (obwohl der Streifen wider Erwarten sogar zwei deutsche Videoveröffentlichungen durch ITT und VMP erlebte), außer vielleicht Quentin Tarantino, aber der ist eh nicht normal.

Carl Monson, Regisseur und Erfinder des Werks (das Drehbuch besorgte Eric Norden, ein Veteran, der in den 50ern einige B-Western und in den 60ern ein paar Episoden für TV-Westernserien wie „Wagon Train“ und „Bonanza“ schrieb und mit „Blood Legacy“ in die Niederungen des Exploitation-Kinos abstieg), war einer der zahlreichen hoffnungsfrohen „Unabhängigen“ in der Peripherie Hollywoods, die sich durch die Möglichkeiten, die die „Grindhouse“-Kinos wagemutigen Filmemachern ermöglichten, ermutigt sah, der Welt seine eigenen Ex- und Sexploitationfilme zu bescheren. Nach einer ersten Zusammenarbeit mit Exploitation-Papst Harry Novak, einem Bikerfilm-/Thriller-Konglomerat namens „The Takers“, wandte er sich mit „Blood Legacy“ dem Thema Horrorfilm zu – das Resultat ist überraschenderweise, nein, kein guter Film (wo denkt Ihr hin?), sondern ein Streifen, der verblüffende Ähnlichkeit zur Konstruktion diverser italienischer Früh-Giallos (wie Sieben Tote in den Augen der Katze) aufweist – nicht, dass ich davon ausgehe, dass diese Giallo-Connection beabsichtigt wäre, schätzungweise orientierten sich Monson und die Italiener, die ihre Stoffe ja aus den deutschen Wallace-Krimis, die nun selbst wieder in den 30ern und 40ern gerne als „old dark house mysterys“ verfilmt wurden, über drei Ecken an den gleichen Vorbildern.

Nordens Script bemüht sich allerdings erst gar nicht, althergebrachte Genreklischees möglicherweise zu entrümpeln, sondern tischt uns die altbekannte „Gruppe-muss-im-Haus-bleiben-um-sich-für-Erbe-zu-qualifizieren“-Plotte auf, die aber durchaus funktioniert, zumal des Verstorbenen Bedingungen allerhand Möglichkeiten für verschiedentliche Gruppendynamik, wechselnde Allianzen und allgemein zünftiges jeder-gegen-jeden-Mörderspiel bieten. Blöd nur, dass das Buch nach allen Regeln der Kunst versucht, sein eigentliches Gimmick zu ignorieren – man möchte meinen, spätestens, wenn der erste potentielle Erbe ins Gras beißt, sollten kreuz-und-quer-Verdächtigungen grassieren und der ein oder andere Charakter versucht sein, rein aus Sicherheitsgründen die Konkurrenz auszuschalten, aber davon keine Spur – obschon der Streifen kaum eine Gelegenheit auslässt, darauf hinzuweisen, dass sich die diversen Dean-Erben hassen wie die Pest, wirkt das wie ein „informed attribute“; täte es das Drehbuch nicht allen Charakteren in regelmäßigen Abständen in den Mund legen, käme man da nicht so wirklich drauf – „milde verstimmt“ ist eher die Reaktion, die ich aus den Verhaltensweisen der Figuren deuten würde, nicht „blanker Hass“ (was um so auffällig wirkt, da nicht nur die diversen Figuren drauf rumreiten, sondern noch jede Menge Bezug genommen wird auf die Vergangenheit des Hauses und des Dean-Clans, wo eine „Atmosphäre des Hasses“ geherrscht habe. Schick wäre es natürlich gewesen, wenn man das irgendwie begründet hätte und nicht nur in die bloße Spekulation des Zuschauers stellen würde). Niemand von den Deans kommt auf die Idee, dass eines seiner Geschwister für die Morde verantwortlich sein könnte (trotz allen Geredes um den Hass), und selbst die zumindest mal angesprochenen Verdächtigungen in Richtung der Dienerschaft (die ja davon profitieren würde, wenn alle Deans ins Gras beißen) bleiben vage und nicht mit sonderlicher Dringlichkeit vermittelt – in dieser Hinsicht deckt der Film viel zu früh die Karten dahingehend auf, dass ein „völlig unerwarteter“ Twist kommen muss, der sich dann auch pflichtschuldigst einstellt und kaum mehr jemanden überraschen wird (EXTREME SPOILER: Dean senior ist mitnichten tot, hat nur einen leeren Sarg begraben lassen und orchestriert nun aus dem Hintergrund das Ableben seiner missratenden Bälger. SPOILERENDE) – wenn sich schon die sich inniglich hassenden Hauptfiguren nicht für verdächtig halten, warum sollten’s dann wir tun? So kann man Spannung natürlich auch künstlich rausnehmen…

… wenn der Film das nicht eh schon täte. Das oben zitierte Ableben von Gregory und Laura findet ungefähr zur Halbzeit statt – die nächsten dreißig Minuten ungefähr verbringen die Charaktere mit doofen Dialogen, gegenseitigen Versicherungen, sich nicht ausstehen zu können, einer einzigen falschen Verdächtigung (Carl, der Psycho-Fritze, den Leslie geehelicht hat, und den keiner so wirklich leiden mag – und damit wird dann bereits das Finale eingeläutet), surrealen Flashbacks in die Vergangenheit, die nicht wirklich zur Aufklärung der ganzen Hass-Geschichte beitragen (sie nehmen eh nur auf die Inzest-Beziehung von Johnny und Leslie Bezug und sind nicht mal sonderlich dazu geeignet, Dean senior wie gewünscht zum tyrannischen Monster zu stilisieren) und dem verzweifelten Ansinnen, die eine oder andere Figur schräg um der Schrägheit Willen zu zeichen (den oberfeigen Johnny, Frank mit seiner – selbstredend auch gezeigten – Menschen-Lampe, umgeben von Nazi-Regalia, oder speziell den zurückgeblieben wirkenden Igor und seine innige Maso-Beziehung zu dem Stock, mit dem der alte Dean ihn verprügelte).

In den Händen eines kompetenten Autors und/oder Regisseurs könnte der Stoff als schwarze Komödie durchaus funktionieren, aber Norden ist ein Autor ohne Verständnis für’s Genre und Monson halt nur der Herunterkurbler billiger Grindhouse-Ware; hin und wieder schimmert durch, dass der ganze Spuk womöglich nicht todernst gemeint ist (der letzte Überlebende darf dann auch zum guten Schluss die „fourth wall“ brechen und in die Kamera zwinkern), aber wenn dem so sein sollte, haben Norden und Monson irgendwie vor lauter Begeisterung über ihr stolzes Werk den Humor vergessen.

Zumal die Herrschaften auch wieder einen DER Kardinalfehler überhaupt begehen – es gibt einmal mehr keinen einzigen auch nur ansatzweise sympathischen Charakter, allerdings tut auch niemand aus der Figurenschar etwas so niederträchtiges, um den Zuschauer dazu anzuhalten, den unsichtbaren Killer anzufeuern. Wenn die diversen Deans und der supporting cast reihenweise ins Gras beißen, berührt es nicht; irgendwelche Hohlbratzen werden von irgendwem gekillt, na und? Weder sind wir als Zuschauer erschrocken, noch tut’s uns leid um die Opfer, noch stellt sich die rechte Schadenfreude ein. Einziges verbleibendes Spannungsmoment ist die Frage, was an kreativen Mordmethoden aufgefahren wird (Axtmord, Elektrisierung, Piranhas, Kopfschuss, Bienenstiche, so als best-of), aber da „Blood Legacy“ kein echter Slasher- oder Splatterfilm ist, hält sich auch hier das Entertainment in Grenzen, auch wenn die „Vielseitigkeit“ des Killers ein Fleißkärtchen verdient.

Wie gesagt – Nordens Script ist bestenfalls suboptimal, und Carl Monson ist nicht gerade ein Meister des Regiefachs (sein bekanntestes Werk dürfte der Something-Weird-Favorit „Please Don’t Eat My Mother“, eine Art Beinahe-Hardcore-Variante von „Little Shop of Horrors“ mit 70er-Pornoqueen Rene Bond sein; nach langer Pause legte er 1987, ein Jahr vor seinem Tod, mit „Savage Harbor“ sein letztes Opus, immerhin mit Frank Stallone und Chris Mitchum, vor). Mit Ausnahme der kuriosen surrealen Flashback-Szenen, in denen Igor in einem Tanzaffen-Kostüm um Dean senior herumwuselt, beschränkt sich Monson auf schlichtes point-and-shoot, bevorzugt aus der Halbtotalen. Die Kameraführung, besorgt von Jack Beckett (der seine Karriere damit begann, die Christmas-TV-Specials von Bob Hope zu fotografieren und nach einem Schwung billiger B- und Exploitationmovies wohl durch Erpressung o.ä. an den Job kam, den Pilotfilm zur Hurra-Militarismus-Serie „Supercarrier“ abzufilmen), ist ebenso wie der Schnitt von John Post (der hauptsächlich nicht als Film- sondern Sound-Editor sein Geld verdient), rucklig – speziell, wenn Beckett sich tatsächlich an Kamerafahrten wagt – und rumplig in einem.

Dramaturgisch-tempotechnisch beginnt „Blood Legacy“ recht flott, verliert aber im Mittelakt völlig den Faden und muss daher im Showdown beinahe schon hetzen, um innerhalb des 90-Minuten-Limits noch zu einer mehr oder weniger befriedigenden Auflösung zu kommen, deutliches Indiz dafür, dass Monson und sein Autor einfach nicht genug Ideen für einen abendfüllenden Film hatten, aber krampfhaft auf die Anderthalb-Stunden-Marke kommen wollten (als ob man einen Grindhouse-Fetzer nicht auch mal bei 75 Minuten belassen könnte… und 20 Minuten kann man aus „Blood Legacy“ bedenkenlos rausschneiden und hat dann immer noch keinen schnellen, aber zumindest einen erträglich kurzen Film).

Den vergessenswürdigen Score steuert Grützefilmbeschallungsroutinier Jaime Mendoza-Nava (Orgy of the Dead, Equinox, „Vampire Hookers“) bei.

Make-up-Artist Ric Sagliani ist so ziemlich einziges Crewmitglied, aus dem noch was wurde, er durfte später noch in größeren Produktionen wie „Tote tragen keine Karos“, „Der Mann mit den zwei Gehirnen“, „Gung Ho – Wir zeigen Euch, wie man Autos baut“, „Der Verrückte mit dem Geigenkasten“ oder „Drei Amigos“ das Schminkköfferchen zücken. Ob er hier auch für das special-FX-make-up zuständig war, kann ich aufgrund unübersichtlicher Credit-Lage nicht abschließend beurteilen. Wenn ja, ist zumindest verständlich, warum er in Zukunft nur noch für „seriöse“ Filme tätig war und nicht im Splatter-Bereich, denn die wenigen Make-up-Effekte (hauptsächlich eingesetzt, wenn Carl in einen menschlichen Bienenstich verwandelt wird) sind eher schauerlich, dito die Prosthetics für das abgenagte Piranha-Opfer. Der einzige „explizite“ Kill ist kurioserweise der Axtmord zum Auftakt, bei dem ein wenig Kunstblut vergossen wird, bei den restlichen Morden müssen wir uns mit den Resultaten begnügen oder sie sind, wie der Elektro-Mord, ungraphisch.

Trotz der Mitwirkung einiger nicht unattraktiver Frauenzimmer gibt sich der Streifen in erotischer Hinsicht ausgesprochen zahm, Brooke Mills im knappen Nachtgewand ist das Höchste der Gefühle.

Schauspielerisch herrscht weitgehend erschütterende Ödnis – nach John Carradine, der aber wie so oft in dieser Phase seiner Karriere trotz Top-Billings nicht mehr als einen extended cameo absolviert und daher von mir überwiegend exkulpiert wird, ist der tief gesunkene Jeff Morrow (immerhin noch Exeter in „Metaluna 4 antwortet nicht“, Paulus im Monumentalfilm „Das Gewand“ und Hauptdarsteller des recht cleveren 50er-B-Films Kronos) prominentestes Ensemblemitglied, aber wer schon 1957 in „The Giant Claw“ amtierte und sich ebenfalls 1971 für „Octaman“ nicht zu schade war, musste vermutlich nehmen, was angeboten wurde. Immerhin, Morrow bemüht sich um eine vergleichsweise seriöse Performance und macht aus Gregory Dean den einzigen Charakter, der halbwegs als Identifikationsfigur taugen könnte.

Die entzückende Brooke Mills (bekannt aus Jack Hills „Big Doll House“ und „Part 2, Walking Tall“) hat nicht viel mehr zu tun als mit entrücktem Blick im Bett zu liegen, bewältigt das aber zumindest akzeptabel.

TV-Veteran John Russell (52 Folgen in „Soldiers of Fortune“, 155 Folgen „The Lawman“ und 1985 noch in „Pale Rider“ zu sehen), passt allein vom Typ her überhaupt nicht ins Prozedere – niemand scheint ihm gesagt zu haben, dass sein Wildwest-Gehabe in einem im weitesten Sinne gothischen Schauerstück deplaziert wirkt.

Faith Domergue (kannte Morrow schon aus „Metaluna 4 antwortet nicht“ und einstmals als „nächste Jane Russell“ gehandelt) ist für ihr zartes Alter von 47 Jahren noch gut in Schuss, befleißigt sich aber keiner gesteigerten schauspielerischen Tätigkeit (und wie Liz Taylor einfach nur rumstehen klappt halt nicht bei jeder Aktrice).

John Smith schließt in negativer Hinsicht den Vogel aber mühelos ab – der routinierte Akteur, der immerhin 90 Episoden der Western-TV-Serie „Laramie“ auf dem Buckel hatte, muss vor Drehbeginn ein ganze Selleriefeld gefressen haben, so steif und emotionslos stakst er durch den Film, immer mit einem Besenstiel im Kreuz – einzig dafür, dass er offensichtlich gewillt war, einen Haufen echter Bienen auf seiner Visage rumkrabbeln zu lassen, gebührt ihm mein Respekt.

Merry Anders („The Time Travelers“, Die Welt des Frauenplaneten) legt einen eindruckslosen Stint als Morrows angetrauter Ehebesen hin.

Richard Davalos (immerhin in „Jenseits von Eden“ an der Seite von James Dean zu sehen gewesen und 1967 immerhin noch mit Paul Newman in „Cool Hand Luke) spielt Johnny Dean als körperlich schmerzhafte, tolletragende Elvis-Imitation letzter Kategorie.

Eingeschränkt Spaß macht wenigstens das Doppel Ivy Bethune (gebürtige Russin, und aktuell mit 91 Jahren immer noch vor der Kamera aktiv, zu sehen u.a. in „Zurück in die Zukunft“, „Goodbye, Norma Jean“ und „Der Verrückte mit dem Geigenkasten“) als undurchschaubare Haushälterin und Buck Kartalian („Gymkata“, „Real Men“, „Planet der Affen“, „Octaman“) als masochistisch-debiler Igor.

Bildqualität: Mill Creeks Public-Domain-Print kommt in intendiertem 4:3-Vollbild und ist für die Verhältnisse dieser Low-Cost-Box akzeptabel – mittelprächtige Schärfe- und Kontrastwerte, relativ wenige Verschmutzungen und Störungen, recht satte Farben. Da hatten wir schon schlimmeres vor den Pupillen.

Tonqualität: Ähnliches gilt für den ausschließlich englischen Mono-Ton, der zwar mit dem üblichen Grundrauschen behaftet ist, aber noch recht gut verständlich ist. Musik und Soundeffekte sind noch zu erahnen.

Extras: –

Fazit: Dass manche Regisseure und Autoren auch einfach so verflucht untalentiert sein müssen – in „Blood Legacy“ steckt sicherlich kein Klassiker, der raus will, aber zumindest die Idee für ein unterhaltsames, schwarzhumoriges murder mystery auf Giallo-Art. Leider trauen Regisseur Monson und Schreiberling Norden ihrem eigenen Gimmick, der potentiell stimmungs- und spannungsförderlichen Aufteilung der Erbschaft unter den Überlebenden, nicht über den Weg und vergessen sie nach ihrer Einführung quasi bis zum Schlussbild. Anstelle den vielzitierten Hass der Geschwister untereinander mehr als nur herbeizureden, sondern die diversen Dean-Sprößlinge sich auch gegenseitig ein paar gehässige Mordanschläge liefern zu lassen, telegrafieren die Herrschaften ihren ach-so-überraschenden Doppeltwist faktisch mit dem ersten Kill an (warum sollte nämlich einer der potentiellen Erben als erstes den Sheriff töten?). Für ungefähr 25 Minuten, bis alle Charaktere ihre zugedachte Nische gefunden haben, die sie dann bis zum Showdown hin nicht mehr verlassen werden, ist das Filmchen unterhaltsam, aber dann bricht das komplette Konstrukt auseinander, ignoriert seine eigene Prämisse, ergibt sich langweiligem Smalltalk oder sinnlosen Surrealismus-Fetzen und liefert dann noch nicht mal den Sleaze, den man von einem Grindhouse-Heuler erwarten könnte, in den erhofften rauhen Mengen. Mit allen zugedrückten Augen und kann ich mit Müh und Not aus Kuriositätsgründen knappste 2 DVDs vertreten, und da ist schon der Trash-Bonus mit eingerechnet…

2/5

(c) 2009 Dr. Acula