- Deutscher Titel: Bewegliche Ziele

- Original-Titel: Targets

- Alternative Titel: Before I Die |

- Regie: Peter Bogdanovich

- Land: USA

- Jahr: 1968

- Darsteller:

Tim O’Kelly (Bobby Thompson), Boris Karloff (Byron Orlok), Arthur Peterson (Ed Loughlin), Monte Landis (Marshall Smith), Nancy Hsueh (Jenny), Peter Bogdanovich (Sammy Michaels), Daniel Ades (Ludlum), James Brown (Robert Thompson), Mary Jackson (Charlotte Thompson), Tanya Morgan (Ilene Thompson), Sandy Baron (Kip Larkin)

Vorwort

Der alternde Horrorfilmstar Byron Orlok hat gerade wieder einen billigen Plüschhorrorfilm, unter der Regie des jungen aufstrebenden Directors Sammy Michaels, abgedreht – und er hat die Schnauze voll. Nicht nur von miesen Drehbüchern, sondern auch davon, dass seine Art Horror in einer Zeit, in der irgendwelche Jugendlichen einfach aus Spaß irgendwo in einen Supermarkt latschen und ein halbes Dutzend Leute abschießen, irrelevant geworden ist. Orlok kündigt an, sich auf’s Altenteil zurückzuziehen, sehr zum Mißfallen von Sammy, der ihm gerade ein neues, anspruchsvolles Script auf den Leib geschrieben hat, das Orloks Karriere wieder auf Kurs und die von Sammy befeuern soll. Aber nicht mal Orloks Sekretärin Jenny, die mit Sammy liiert ist, kann den verbitterten alten Zausel umstimmen – nicht mal mehr den persönlichen Auftritt zur Premiere seines aktuellen Films in einem Autokino mag Orlok absolvieren. Zur gleichen Zeit kauft Bobby Thompson, ein junger Kerl aus den Vororten von L.A., verheiratet mit einem hübschen Mädel und noch bei seinen Eltern wohnend, eine erbauliche Waffensammlung – das Schießen hat ihm sein Daddy beigebracht. Bobby ist orientierungslos und unspezifisch unglücklich, sein berufstätiges Frauchen hört ihm nicht zu, mit den Eltern ist eh nicht vernünftig zu reden, also fasst Bobby einen Plan…

Sammy entert besoffen Orloks Hotelsuite, macht dem Altstar bittere Vorwürfe und klappt dann mehr oder minder bewusstlos in Orloks Bett zusammen – wider Erwarten bringt die Aktion etwas, denn Orlok ist am nächsten Morgen wenigstens bereit, den Premierenauftritt hinter sich zu bringen, aber das mit der Rente, das ist unumstößlich. Dieweil geht Bobby frisch ans Werk – er erschießt seine Frau, seine Mutter und einen arglos vorbeikommenden Botenjungen, ehe er sich auf einem Tank einer Raffinerie verschanzt und wahllos Autofahrer auf dem nahen Highway abknallt. Dies bleibt freilich nicht unbemerkt – verfolgt von der Polizei rettet sich Bobby in genau das Autokino, in dem Orloks Film uraufgeführt wird. Im Bestreben, vor der unweigerlichen Festnahme und/oder tödlichen Rettungskugel so viele Menschen wie möglich mitzunehmen, verbirgt Bobby sich hinter der Leinwand und bringt sein Gewehr in Anschlag…

Inhalt

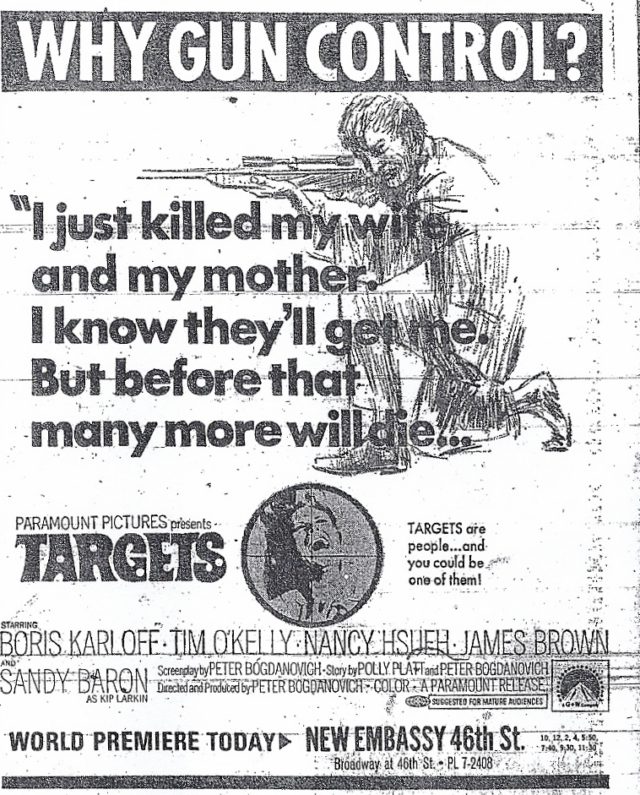

Möglicherweise trage ich heute wieder eine Sackladung Eulen nach Athen, aber bevor ich mich den filmschen Meriten von „Targets“ widme, möchte ich doch kurz auf die historischen Umstände eingehen, die zur Entstehung des Films führten. Peter Bogdanovich, Anhänger der „nouvelle vague“ und Filmjournalist, zog Ende der 60er Jahre nach Hollywood, um dort selbst Filme zu drehen. Eine Zufallsbegegnung führte ihn mit Roger Corman zusammen und wie bei Corman üblich ergab sich daraus rasch eine Arbeitsmöglichkeit für den Jungfilmer. Nachdem sich Bogdanovich schnell hochgearbeitet hatte und auftragsgemäß aus Restbeständen des russischen SF-Films „Planeta Bur“ Voyage to the Planet of Prehistoric Women zusammengestoppelt hatte, gab Corman ihm die Chance, einen eigenen Film zu machen – nur zwei Bedingungen stellte der Produzent (naja, abgesehen von der üblichen, schnell und nach Möglichkeit unter Budget zu arbeiten): zwei Tage mit Boris Karloff zu drehen (der Corman vertraglich noch diese zwei Arbeitstage schuldete) und zwanzig Minuten Stock Footage aus dem 63er-Spät-Karloff „The Terror“ zu verwenden.

Bogdanovich brütete, mit seiner damaligen Frau und Co-Kreativen Polly Platt, eine Weile über einen erfolgversprechenden Ansatz nach, ehe er auf den Trichter kam, Karloff quasi sich selbst, einen alten Horrorfilmstar, der sich in schlechten Billigfilmen verdingt, spielen zu lassen (in seiner ursprünglichen Idee für die Eröffnungsszene, in der Orlok sich mit den Produzenten den Endschnitt von „The Terror“ ansieht, sollte Orlok sich zu Corman umdrehen und „das war der schlechteste Film, den ich je gesehen habe“ sagen). Mit dem fertigen Script suchte Bogdanovich seinen Kumpel Sam Fuller heim, der in hektischen zweieinhalb Stunden einen verbalen rewrite vornahm, sich aber mit Hand und Fuß weigerte, sich dafür kreditieren zu lassen (Bogdanovich benannte dann wenigstens den Jungregisseur im Film Sammy Michaels – Michael ist Fullers zweiter Vorname). Von dem Drehbuch war Karloff so angetan, dass er trotz seines grusligen Gesundheitszustands freiwillig unbezahlte „Überstunden“ machte, wodurch Bogdanovich wesentlich weniger „Terror“-Footage einbauen musste als ursprünglich angedacht. Kommerziell trotz ungewollter Publicity durch die Attentate auf Martin Luther King und Robert Kennedy kein besonderer Erfolg, heimste „Targets“ aber gute Kritiken ein und gilt heutzutage als Klassiker und wichtige Wegscheide in der Geschichte des Horrorfilms.

Man braucht nämlich keinen Uni-Abschluss in Filmwissenschaft, um zu begreifen, dass „Targets“ sowohl tatsächlich als auch metaphorisch den Übergang des Horrorfilms in die „Moderne“ markiert – vorbei die Zeiten, in denen Horrorfilme größtenteils „period pieces“ waren, Ausstattungs- und Kostümfilme, die sich mindestens seit einem Jahrzehnt einfach überholt hatten (ungeachtet von unerwarteten künstlerischen Höhenflügen wie Cormans Poe-Adaptionen, die aber auch nicht wirklich dazu angetan waren, ihr Publikum ernstlich zu erschrecken) – sie waren nicht mehr relevant in einer Zeit, in der Präsidenten und Bürgerrechtler erschossen wurden, die USA in Vietnam einen Krieg führten, der erstmals quasi direkt ins Wohnzimmer übertragen wurde, die neuen Jugendsubkulturen den der älteren Generation erheblich größere Angst einflößten als Vampire, Werwölfe oder Mumien, und in Texas ein Bursche namens Charles Whitman auf den Turm einer Uni kletterte und von dort aus wahllos auf Passanten schoss (die direkte Inspiration für „Targets“). Wer brauchte in diesen Tagen übernatürlichen Horror, der zudem wegblenden musste, sobald’s wirklich gewalttätig zu werden drohte? Während ein paar tausend Kilometer weiter östlich George A. Romero etwa gleichzeitig mit seinem ultrabillig unter bestenfalls semi-professionellen Bedingungen mit „Night of the Living Dead“ und den kommerziellen Beweis dafür antrat, dass die Zuschauer vom gothischen Horror die Nase voll hatten und die Zeit reif war für Filme, die sich neue zu ignorierende Tabus suchten, aktuell-gesellschaftlich relevant waren und anstatt des wohligen Schauers romantischer Gruselgeschichten mit Moral-von-der-Geschicht ihr Publikum einfach durch blanken, unmotivierten Terror erschreckten, gönnte Bogdanovich dem klassischen Gruselfilm einen wehmütigen Abgesang, der diesen Paradigmenwechsel im Genrekino nicht nur umsetzte, sondern auch *thematisierte*.

„Targets“ ist dabei, wenn wir die Definition streng auslegen, kein Horrorfilm per se – eher eine Charakterstudie, ein psychologisches Drama und ein Blick hinter die Kulissen des B-Film-Geschäfts; wenn „Night of the Living Dead“ das erste Beispiel eines „modernen“ Horrorfilms ist, ist „Targets“ so etwas wie der dazugehörige gesellschaftliche Kommentar. Bobby Thompson ist der Prototyp des augenscheinlich unmotivierten Amokläufers, der vordergründig aus intakten Verhältnissen zu kommen scheint (allerdings in einer typischen amerikanischen antiseptischen Atom-Age-Familie lebt, in der bei Tisch brav gebetet wird, keine bösen Worte gesagt werden und sich niemand offen auszudrücken wagt) und der zur Tat schreitet, weil ihm offenbar nichts anderes einfällt, um sein Leben erträglich zu machen (ich habe verschiedentlich gelesen, Bobby wäre Vietnam-Veteran, was altersmäßig hinkommen würde und fraglos eine greifbare Motivation wäre, aber mich soll der Schlag treffen, wenn der Film das auch nur einmal explizit anspricht), sich völlig darüber im Klaren ist, was er tut und keinerlei Reue, kein Mitgefühl empfindet (SPOILER: als er schlussendlich, nachdem Orlok – quasi in einem letzten symbolischen Triumph des „Alten“ über die „Moderne“ – ihn überwältigt hat, festgenommen wird, ist sein einziger Kommentar „I hardly ever missed“, in einem Tonfall, der andeutet, als würde er dafür noch Anerkennung erwarten. SPOILERENDE).

Orlok dagegen ist das Relikt, ein Fossil, sich schmerzlich darüber bewusst, dass seine Zeit als „bogeyman“ abgelaufen ist, weil er mit dem realen Schrecken nicht mehr konkurrieren kann, aber auch nicht mehr willens ist, sich auf die neuen Bedingungen ein- und umzustellen (obwohl Sammys neues Script – dessen Tenor wir leider nie erfahren – ihm die Möglichkeit bieten würde). So stellt Bogdanovich nicht nur den „alten“ und den „modernen“ Horror-Schurken-Archetypen gegenüber, sondern baut, dadurch, dass Orlok, der *Schauspieler* Bobbys „Gegenstück“ ist, auch noch eine zusätzliche Meta-Ebene auf: die „alten“ Horrorfilme machen, durch ihre viktorianischen Settings, ihre Kostüme, ihre gestelzte Sprache, deutlich, dass hier Schauspieler Rollen spielten, während nun der Terror „echt“ ist, unerwartet und überall treffen kann und die Täter nicht mehr überlebensgroße fiktiven Figuren, sondern ganz normale Leute sein können, der Ehemann, der Nachbar, der Typ vor dir an der Supermarktkasse, der Autofahrer hinter dir – „IT COULD HAPPEN TO YOU!“. Die schützende Distanz zwischen dem Publikum und den Ereignissen des betreffenden Films wird aufgehoben (dazu passt freilich auch, dass der Showdown in einem Autokino – wo sich eben der Großteil des zeitgenössischen Publikums den Film angesehen haben dürfte – abgespult wird. Nicht nur „It could happen to YOU“, sondern sogar „it could happen to you NOW!“. Aber auch dramaturgisch ist das Autokino eine gute Wahl – die Kommunikation zwischen den Besuchern des Kinos ist schwierig, alles, was man tun kann, um auf die Situation aufmerksam zu machen oder sie zu überprüfen – Aussteigen, Lichter einschalten – macht einen nur zu einem besseren Ziel für den Heckenschützen).

So wundert es auch nicht, dass Bogdanovich „erzählerische Mittel“ praktisch nur im Orlok-Handlungsstrang einsetzt, während er sich im Bobby-Plot auf schlichtes, nicht interpretierendes Beobachten beschränkt. Bobby und seine Aktionen werden nicht hinterfragt, nicht moralisch untersucht, keine Rechtfertigungen gesucht, sie *passieren* einfach, weil Bobby will, dass sie passieren, sie sind praktisch unaufhaltsam (es gibt einen Moment, in dem Bobbys Frau die Kausalkette unterbrechen könnte, als er am Vorabend der Morde ein Gespräch sucht, sie aber wegen Arbeit/Spätschicht keine Zeit für ihn hat). Bobbys Opfer sind eine anonyme Masse, über die wir nichts erfahren sollen, nichts erfahren müssen, es sind einfach, wie „im richtigen Leben“, Leute, die das Pech haben, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Der Film nimmt hier völlig die Perspektive des Schützen ein, dem’s schließlich auch kreuzpiepwurschtegal ist, wen er abknallt – ob seine Opfer Familienväter sind, ’ne schwere Kindheit hatten oder aus anderen moralischen Gründen zu „schonen“ wären, tut nichts zur Sache. Der Schütze will nur den Body Count, also bekommen wir den Body Count. „Auflockerung“ gibt’s nur im Orlok-Plot, in dem Bogdanovich mit leichter Selbstironie das B-Film-Business zeichnet und den ewigen Widerspruch zwischen Produzent (der mit wenig Aufwand Kasse machen will) und Regisseur/“auteur“ (der etwas von bleibendem Wert schaffen will) anreißt. Man könnte bemängeln, dass Orlok nicht *so* verbittert wirkt wie das Drehbuch es uns glauben machen will, aber das ist Karloffs Spiel und seinen gelegentlichen Improvisationen geschuldet (auch wenn Orlok in vieler Hinsicht Karloff *ist*, so teilte der echte nicht die frustrierte Resignation des fiktiven Charakters).

Wie schon gesagt – „Targets“ ist kein Horror- und, mal Klartext geredet, über weite Strecken nicht mal ein Spannungsfilm – bis Bobby auf seine „shooting spree“ geht, *passiert* im Wortsinne nicht viel. Bogdanovich hat hier weder vor, einen oberflächlichen Thriller zu drehen noch ein spekulatives Drama über etwaige Motivationen; wir mischen lediglich im Stile eines Dokudramas das Portrait eines altgedienten Filmstars mit dem Countdown zum Durchknallen eines Amokläufers. Der Regisseur hat es nicht nötig, hier effektheischerisch künstlichen Thrill einzubringen, er verlässt sich voll und ganz darauf, dass die vom ersten Augenblick angedeutete Bedrohung (wenn Bobby in einem Waffenladen mal probehalber durchs Zielfernrohr der neu gekauften Wumme glotzt und auf den zufällig auf der anderen Straßenseite herumstehenden Orlok zielt; erst recht, wenn Bobby wenig später die Knarre in den Kofferraum seines Wagens legt und wir sehen, dass dort schon ein beachtliches Arsenal an Schießeisen deponiert ist). Einzig eine kurze Autoverfolgung (als Bobby aus seinem ersten Versteck verjagt wird) ist als Reminseszenz an „typisches“ B-Actionkino zu sehen, fügt sich aber schlüssig ein. Die Kameraführung von Laszlo Kovacs („Easy Rider“, Terror Vision, und späterer A-Listen-Fotograf für „Ghostbusters“, „Staatsanwälte küsst man nicht“, „Copykill“, „Miss Undercover“) ist für einen billigen B-Film (Budget 130.000 Dollar) stellenweise bemerkenswert, ein Fleißkärtchen verdient sich Bogdanovich für den Einbau von Archivszenen aus Howard Hawks „The Criminal Code“ (eine der ersten bedeutenden Karloff-Rollen), den Orlok sich in seiner Hotelsuite wehmütig ansieht. Regieassistent war übrigens Frank Marshall, der später einer der wichtigsten Vertrauten von Steven Spielberg werden sollte und praktisch alle Amblin-Projekte (gemeinsam mit Kathleen Kennedy) produzierte.

Die FSK-12-Freigabe ist trotz des nicht unbescheidenen Leichenanfalls okay. Bogdanovich schwelgt nicht in Kunstblut.

Die beiden Hauptdarsteller sind erstklassig – Karloff beweist, dass er, trotz der mexikanischen Graupen, die er ungefähr zur selben Zeit des blanken Geldes wegen herunterkurbelte, wenn gefragt und erwünscht, immer noch ein exzellenter Schauspieler ist, trotz seiner schweren gesundheitlichen Probleme (man achte auf seine Beine). Wenn man meckern will, dann, dass er einfach ein wenig *zu* gut drauf ist für den verbitterten alten Mann, den er spielen soll.

Tim O’Kelly, der bis dato lediglich in einigen TV-Serien Gastparts gespielt hatte, ist ein überzeugender „guy-next-door“-Amokläufer. Vordergründig völlig normal, aber mit diesem kleinen Hauch sichtbarer innerer Zerrissenheit. Kelly landete im Anschluss die Rolle von Jack Lords Sidekick in „Hawaii 5-0“. Allerdings kam O’Kelly im Pilotfilm beim Publikum zu GUT an, was der herrische Lord nicht duldete – O’Kelly wurde gefeuert und durch den weniger charismatischen (und damit keine Konkurrenz für Lord in der Zuschauergunst darstellenden) James MacArthur ersetzt. O’Kelly verwand diese Abfuhr nicht, spielte nur noch zwei kleine Rollen (u.a. in dem Exploiter „Schoolgirls in Chains“) und zog sich dann verletzt aus der Business zurück.

Dass Peter Bogdanovich die Rolle des Jungregisseurs Sammy spielt (und das enthusiastisch, aber nicht immer gut), ist keine Eitelkeit des Regisseurs, sondern ein schlichter Notnagel, da der ursprünglich vorgesehene Schauspieler nicht nach L.A. zum Dreh kommen wollte. Nancy Hsueh (Disneys „Robinson Crusoe“ und sonst immer im 60er-TV gebucht, wenn was asiatisch Aussehendes gebraucht wurde), agiert als Jenny adäquat, gleiches gilt für TV-Routinier Arthur Peterson (der später in der Seifenopernparodie „Soap“ reüssieren sollte) und Monty Landis (später in „Linda Lovelace for President“, einer Art Sketch-Comedy, die Lovelaces Post-„Deep Throat“-Ruhm im Mainstream ausnutzen sollte).

James Brown (Bobbys Vater) ergatterte Ende der 80er noch eine Rolle in „Dallas“, Mary Jackson (die Mutter) amtierte für 61 Episoden bei den „Waltons“ und verdingte sich im Spätherbst ihrer Karriere in J.R. Bookwalters Microbudget-Heulern „Skinned Alive“ und „Ozone“. Auf die Nerven fällt Sandy Baron, der den DJ Kip Larkin spielt – aber so „obnoxious“ waren Radio-Deejays in dieser Zeit eben. In Mini-Rollen agieren der bereits erwähnte Frank Marshall (als Ticketverkäufer im Autokino) und der spätere „M*A*S*H“-Star Mike Farrell (der wird in einer Telefonzelle erschossen).

Bildqualität: Paramount legt „Targets“ in schönem, für das Alter des Films nahezu perfekten (anamorphen) 1.85:1-Widescreen vor. Minimale Defekte, leicht überdurchschnittliche Schärfe- und Kontrastwerte, keine Laufstreifen. Jupp, auch Major-Studios können sich ab und an mal mit ihren Backprogramm-Releases Mühe geben (wobei’s sicher nicht schadet, wenn der Regisseur später noch zum A-Lister wurde). Lästig allerdings wie üblich bei Paramount die Tatsache, dass die Disc mit einer überflüssigen Sprachabfrage startet und dann direkt in den Film leitet. Ein Menü gibt’s von Haus aus erst nach dem Film.

Tonqualität: Englischer, deutscher, französischer, italienischer und spanischer Ton wird in Dolby 1.0 Mono vorgelegt. Damit kann man die Heimkinoanlage zwar bestenfalls erschrecken, aber mehr ist nun mal auch nicht nötig (zumal „Targets“ bis auf einige Songs, die im Filmkontext im Radio gespielt werden, keinen Score hat). Minimales Grundrauschen, sehr gute Verständlichkeit in der englischen Fassung. Untertitel werden in aller Herren Länder Sprachen mitgeliefert (fast 30 Spuren, da sollte jeder eine für die eigene Fasson finden).

Extras: Neben einem (in den „Hauptsprachen“ untertitelten) Audiokommentar von Peter Bogdanovich erfreut man uns zusätzlich mit einer ausführlichen Video-Einführung von Maestro selbst (die man aber trotz der Betitelung als „Einführung“ doch lieber NACH dem Film kucken sollte. Spoilert nämlich wie Sau…). Da die Scheibe im Einzelhandel mittlerweile schon ab 5 Euro aufzutreiben ist, spricht rundweg nichts gegen die Anschaffung.

Fazit: „Targets“ darf seinen filmhistorischen Ruf also auch mit meinem Segen weiterführen – in der Tat gelang Bogdanovich sowohl der leicht melancholische Abgesang auf den viktorianischen Plüschhorror Marke Hammer/Corman-Poe-Verfilmungen als auch die perfekte Überleitung zum reinen Terrorkino der 70er, in dem das „wer“ und „warum“ gegenüber dem „wie“ zurücktreten musste, weil die Zeit sich einfach weiter gedreht hatte und die Realität in Punkto Horror den altbackenen Genre-Archetypen um mehr als nur eine Nasenlänge voraus war; dabei kommt der Regisseur weder ins Moralisieren noch ins Analysieren, sondern beschränkt sich, was die Wegscheide zum neuzeitlichen Horrorthriller angeht, auf ein schlichtes, aber effektives Abbilden, ohne Interpretationen, ohne bequeme Auswege – wenn man so will, ist es ein Film, wie Michael Haneke ihn sicherlich gern machen würde, aber aufgrund seiner unumstößlichen Prinzipien und Vorstellungen niemals machen können wird. Schade nur, dass Bogdanovich offensichtlich meinte, mit „Targets“ alles zum Thema gesagt zu haben – er betrat das Feld des Genre-Films nie mehr und verlor, nachdem er mit „The Last Picture Show“ und „What’s Up, Doc?“ großartige Erfolge in den Bereichen Drama und Screwball-Comedy feiern konnte, nach einigen Flops (insbesondere dem späten „Last Picture Show“-Sequel „Texasville“) sein Standing als A-Regisseur. Vielleicht hätte er statt „Texasville“ lieber noch einmal die Themen von „Targets“ mit ein paar Jahrzehnten Abstand besuchen sollen…

4/5

(c) 2009 Dr. Acula