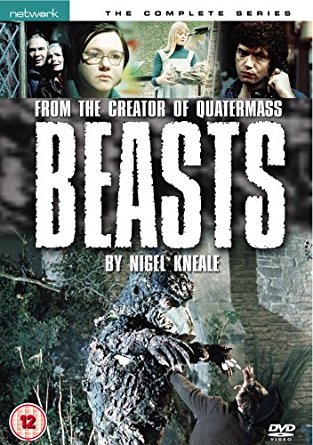

- Original-Titel: Beasts

- Regie: John Nelson-Burton, Don Taylor, Don Leaver, Richard Bramall, Donald McWhinnie

- Land: Großbritannien

- Jahr: 1976

- Darsteller:

Jane Wymark (Jo Gilkes), Simon MacCorkindale (Peter Gilkes), T.P. McKenna (Dick Pummery), Martin Shaw (Dave), Pamela Moiseiwitch (Lucy), Wolfe Morris (Hubbard), Stuart McGugan (Jimmy), Bernard Horsfall (Clyde Boyd), Clive Swift (Bunny Nettleton), Glyn Houston (Sidney Stewart), Thorley Walters (Sir Ramsey), Simon Oates (Peter Wager), Pauline Quirke (Noreen), Geoffrey Bateman (Mr. Grimley), Wensley Pithey (Mr. Liversedge), Ruth Goring (June King), Patrick Magee (Leo Raymount), Madge Ryan (Florence Raymount), Michael Kitchen (Bob Curry), Elizabeth Sellars (Angie Truscott), Anthony Bate (Roger Truscott)

Vorwort

“Baby”: Tierarzt Peter Gilkes tritt eine neue Stelle in der Provinz an und zieht mit seiner schwangeren Ehefrau Jo in eine noch nicht ganz fertig renovierte Cottage. Jo fühlt sich von Anfang an unwohl und dass die Familienkatze Muddy auf Nimmerwiedersehen flüchtet, sobald sich die Klappe ihrer Transportbox öffnet, ist ja auch schon mal ein zartes Indiz… Beim Herumkloppen im Mauerwerk stößt Peter auch auf einen seltsamen Tonbehälter, in dem sich ein noch seltsameres mumifiziertes… Dingens befindet. Der tapfere Veterinär ist ebenso ratlos wie sein Boss, nur Jo ist sich sicher, dass das tote Vieh umgehend aus dem Haus verschwinden muss – zumal ihr die gedungenen Handwerker den Floh ins Ohr setzen, dass man vor Jahrhunderten so Häuser und/oder die selbige bewohnenden Personen hexerisch verflucht habe. Peters Chef verspricht, das Subjekt zu weiteren Untersuchungen mit in die Tierpraxis zu nehmen, da die Transporttasche aber kaputt geht, verstaut Peter das Biest heimlich im Haus. Das wird unschöne Folgen haben…

„Buddyboy“: Der Pornokinobetreiber Dave will expandieren und dafür ein abgewracktes Delfinarium kaufen. Das ging nach dem Tod seiner Starattraktion „Buddyboy“ pleite und Mr. Hubbard, der Eigentümer, ist sehr darauf erpicht, das Gemäuer los zu werden, denn allein die Erinnerung an den offensichtlich sehr bösartigen Delfin, der Hubbard zu seinem Intimfeind erklärt hatte, treibt ihm den Angstschweiß auf die Stirn. Im Keller des Delfinariums haust aber die ehemalige Hilfs-Tiertrainerin Lucy, die eine sehr viel freundschaftlichere Beziehung zum schwimmenden Star der Show pflegt. Dave nimmt Lucy bei sich auf, denn er wittert einen Hebel, um Hubbard, dessen Panik mittlerweile in gepflegte Hysterie umgeschlagen ist, das Gebäude zu einem Spottpreis abzuluchsen. Aber vielleicht wird Hubbard ja *wirklich* vom Geist des bösen Delfins bespukt…

„The Dummy“: Clyde Boyd schlüpft zum sechsten Mal in das Monsterkostüm des „Dummy“, eines Untiers, das viktorianische Friedhöfe u.a. heimsucht. Leider ist Clyde nicht in Top-Form – seit ihm sein Schauspielerkollege Peter Wager die Frau ausgespannt hat, ist er ein alkoholisiertes Wrack, und der neue Film eigentlich nur der verzweifelte Versuch seines Freundes und Filmproduzenten Bunny, den Kumpel wieder einigermaßen auf Spur zu bekommen. Taktisch unklug erweist sich in dem Zusammenhang aber der Schachzug, niemand anderes als Wager für eine Nebenrolle zu verpflichten. Kaum hat Clyde den Konkurrenten gesichtet, schließt er sich in seiner Garderobe ein und verabschiedet sich einen gepflegten hochprozentigen Nervenzusammenbruch. Da Wager sich schlicht und ergreifend weigert, Vertrag Vertrag sein zu lassen und sich vom Set zu entfernen, muss Bunny sich etwas einfallen lassen – er appelliert an Clydes überragende Schauspielkunst, die das Monster überhaupt erst zum Leben erwecke. Der Pep-Talk funktioniert besser als gewünscht – Clyde alias Dummy erwürgt den Statisten, der einen Grabräuber spielt, for realsies und macht sich anschließend daran, das Studio zu zerlegen. Offenbar hat der „Dummy“ Clydes Persönlichkeit komplett übernommen. Kann seine herbeigerufene Frau ihn aus seinem Wahn lösen?

„Special Offer“: Noreen ist in einem kleinen Supermarkt angestellt. Picklig, dicklich und ungeschickt ist sie unweigerlich das Opfer von Mobbing-Attacken seitens ihrer Kollegin Linda und ihres Chefs Mr. Grimley. Nachdem sie Grimley einmal mehr vor versammelter Kundschaft gedemütigt hat, macht sich eine Art… Tier bemerkbar und sorgt für purzelnde Regale. Solche Vorfälle häufen sich, aber das verursachende Tier ist nicht zu finden, so dass Grimley seinen Vorgesetzten Mr. Liversedge hinzuzieht. Als der Augenzeuge eines solchen Vorfalls wird, sieht er klar – Noreen ist unglücklich in Grimley verknallt und die fortgesetzten Erniedrigungen, denen sie durch ihn ausgesetzt wird, haben ein Poltergeist-Phänomen erzeugt. Liversedge empfiehlt, Noreen im Lager, fernab der Kundschaft, einzusetzen und ausgesucht freundlich zu behandeln. Das klappt auch solange, bis Grimley ein Vorstellungsgespräch mit einer nicht unattraktiven Frau führt und dabei nicht nur berufliches Interesse signalisiert. Der Ausbruch poltergeisterlicher Gewalt treibt Grimley über die Kante – er feuert Noreen. Doch das erweist sich als verhängnisvolle Fehlentschiedung…

„What Big Eyes“: Bob Curry ist engagierter Beamter der Tierschutzbehörde. Bei einer Routineprüfung eines ihm suspekten Tierhändlers stößt er in den Büchern auf einige unerklärliche Lieferungen von Wölfen an eine 08/15-Großstadttierhandlung. Raymounts Tierhandlung ist in der Tat ein mickriger Laden, der sein Geld mit Hamstern, Wellensittichen und bestenfalls Miezekätzchen verdient, und Inhaberin Florence erinnert sich auch erst nach längerem Zureden an Wölfe – die habe ihr Vater selbst bestellt. Leo Raymount ist ein ungefähr 150 Jahre alter Zausel, der sich selbst für Gottes Geschenk an die Wissenschaft hält und als sein Spezialgebiet „Lykanthropie“ nennt. Er glaubt, dass an den Legenden um Werwölfe einiges dran ist und eine der beiden Spezies lediglich im Zuge der Evolution die Fähigkeit zur Gestaltwandlung verloren habe, und daran möchte er nun etwas herumschrauben. Curry hält Raymount für a) gaga und b) auch körperlich ziemlich krank und möchte ihn am liebsten in ein Krankenhaus verfrachten. Stattdessen organisiert Leo sich einen neuen Wolf zum Experimentieren und injiziert sich selbst Wolfs-DNA…

„During Barty’s Party“: Das Ehepaar Truscott lebt in einer abgelegenen ländlichen Ecke in seinem Landhaus. Angie hat an diesem Abend ein ausgesprochen ungutes Gefühl, seit sie Rattengeräusche unter dem Fußboden gehört hat. Ihr Mann Roger steht zunächst auf dem Standpunkt, dass Ratten auf dem Land jetzt ja nichts sonderlich sensationelles sind und die Viecher sich vertreiben lassen, doch das Radio berichtet beunruhigenderweise von Wanderungen Tausender Ratten und sogar von „Super-Ratten“, die gegen Gift immun seien und sich vermehren wie die Karnickel. In der Tat scheint das Haus mittlerweile von einer ganzen Rattenarmee unterwandert zu sein, die sich weder durch klassische Hausmittelchen noch durch gezielten Säureeinsatz vertreiben lässt. Angie ruft panisch in „Bartys“ Radioshow an, die sich eh schon – sarkastisch – der Rattenplage widmet. Barty muss Angies Erzählungen aber zunehmend ernst nehmen und als die Telefonverbindung abbricht, versucht Barty, Hilfe für die Belagerten zu organisieren. Doch er weiß nicht genau, wo die Truscotts leben und hat zudem ihren Namen falsch verstanden…

Inhalt

Britisches Fernsehen und Science fiction/Horror… da gibt’s nicht nur „Doctor Who“, sondern da gibt’s vor allem auch Nigel Kneale (der, by the way, „Doctor Who“ nie sonderlich mochte, obschon zahlreiche Who-Macher große Kneale-Fans waren bzw. sind). Kneale war seit Anfang der 50er Jahre für die BBC tätig und prägte dort, fasziniert von den Möglichkeiten des neuen Mediums, wesentlich die eigenproduzierten Fernsehspiele. Und um Grenzen erzählerischer Formate auszutesten oder zu erweitern, bot sich damals wie heute die Phantastik an – kein Wunder also, dass Kneale sich einerseits für Science fiction zu interessieren begann, andererseits aber auch die Mythen und Folklore seiner Heimat, der Isle of Man, als Background für seine Geschichten zu verwenden begann. Legendär sind seine „Quatermass“-Serials, die – zu Kneales Leidwesen – von Hammer für’s Kino adaptiert wurden, aber auch sein 1972 für die BBC entstandenes Gruselstück „The Stone Tape“ steht heute noch in hohem Ansehen.

Kneales Verhältnis zur BBC war nie unproblematisch, schon allein, weil der gute Mann ordentlich streitbar war (so hatte Kneale wenig Bedenken, in fremden Stoffen, die er für den Bildschirm adaptierte, nach eigenem Gusto herumzufuhrwerken, konnte aber tödlich beleidigt sein, wenn jemand an *seinen* Geschichten auch nur einen Federstrich änderte). Anfang der 70er kam es zum endgültigen Split zwischen Kneale und BBC, wohl auch über den Umstand, dass der Sender ein geplantes viertes Quatermass-Serial aus Kostengründen strich. Kneale wandte sich dann den Privatsendern und insbesondere ITV, dem Network von Sir Lew Grade, zu. 1975 schrieb er für die Anthologieserie „Against the Crowd“, die sich um gesellschaftliche Outsider drehte, die Episode „Murrain“ (von DVD-Publisher Network erfreulicherweise als Bonusfeature dem hiesigen DVD-Set beigepackt), was die Senderverantwortlichen dazu bewog, Kneale eine eigene sechsteilige Anthologieserie anzubieten. „Beasts“ sollte in sich abgeschlossene, nicht miteinander verknüpfte Gruselgeschichte bringen, deren Grundgedanke im Wesentlichen der Kampf des Menschen gegen seine „animalische Seite“ bzw. wahrhaftige Monster-Tiere sein sollte. Kneale willigte ein – er merkte allerdings an, dass der Sender nicht ganz so begeistert darüber war, dass er die einzelnen Geschichten so unterschiedlich wie irgend möglich anlegte (von schwarzem Humor über Psychodrama bis hin zu blankem Terror).

Kucken wir uns den Kram also mal im Einzelnen an (ich richte mich nach der Reihenfolge in der DVD-Fassung, die allerdings nicht der intendierten Ausstrahlungsreihenfolge entspricht. Da, wie gesagt, die einzelnen Geschichten in keinerlei Zusammenhang stehen, ist das völlig egal).

„Baby“ wird u.a. von Doctor-Who-Reanimator Russell T. Davies für das Furchteinflößendste gehalten, was je über britische Fernsehschirme flimmerte. Nun, dass Menschen, die die furzenden Slitheen für geballte Witzigkeit in Tüten halten, nicht unbedingt zu trauen ist, liegt auf der Hand. Für mich ist „Baby“ glatt die schwächste „Beasts“-Episode – das kann wieder einmal daran liegen, dass es mir recht schwer fällt, mich in die grundlegende Situation hineinzuversetzen. Mir persönlich *passiert* in der Story einfach zu wenig, bzw. bin ich über das Stadium, in dem jeder geisterhaft vor sich hin ruckelnde Schaukelstuhl Panikattacken beschert, vielleicht doch schon hinweg. „Baby“ funktioniert für mich auf der Horror-Ebene überhaupt nicht, wenn schon, dann eher auf der psychologische Ebene einer Ehe, die beiden Beteiligten nicht wirklich gut tut, durch die Schwangerschaft Jos aber (nach traditionellen Moralvorstellungen wenigstens) alternativlos ist. Peter ist ein egoistischer Idiot, der seiner Frau nicht zuhören (oder in ihrem Sinne handeln würde), wenn es das letzte auf der Welt wäre, was er tun könnte, und Jo ist eine hysterisches Waschweib, das von jeder runterfallenden Stecknadel panisch auf die Palme gejagt wird. Der Hexenfluch mag da eine ganz brauchbare Metapher sein, das Auseinanderdriften der Ehepartner zu umschreiben, das Problem ist aber, dass die (vermeintliche) Bedrohung nicht wirklich eskaliert, so dass das Finale (wie bei den meisten „Beasts“-Folgen bewusst ambivalent gehalten, so dass sowohl eine übernatürliche wie eine rationale Auflösung möglich bleibt) unglaubwürdig wirkt. Wie die komplette Serie ist „Baby“ sehr zurückhaltend inszeniert, d.h. auch im Sinne der erwähnten Ambivalenz bleibt die „Bedrohung“ off-screen (Regisseur Nelson-Burton wollte nicht mal das mumifizierte Tier zeigen – das redete ihm Kneale zumindest aus). Sowohl Jane Wymark als auch Simon MacCorkindale (später Star der kurzlebigen Serie „Ein Fall für Professor Chase“ aka „Manimal“) betreiben gepflegtes Overacting. Ein, naja, sagen wir mal, verbesserungsfähiger Auftakt.

„Buddyboy“ ist die „schrägste“ Folge der Serie – wieviele Filme oder Bücher um spukende Delfine kennt Ihr denn so? Auch hier wird Übernatürliches nicht explizit behauptet, sondern als eine mögliche Lösung vorgeschlagen. Interessant ist, dass Kneale in dieser Folge auf einen echten Protagonisten verzichtet – keine der Figuren ist klarer Sympathieträger, Hauptfigur Dave (überzeugend dargeboten vom späteren „Profi“ Martin Shaw) ist gewiss kein Held, sondern ein schmieriger Lappen, dem Hubbards Panik vor spiritueller marine-mammaler Verfolgung und Lucys ein wenig sehr verdächtige Verbundenheit zu verblichenen Delfinstar lediglich als Mittel zum Zweck dienen, seine Geschäfte möglichst kostengünstig machen zu können (als er Lucy persönlich näher kommt, verfällt er gleich mal auf die Idee, sie könnte für ihn in ein paar Pornofilmen mitspielen – ein echter Sympathikus). Auch „Buddyboy“ hat das Problem, dass sich die Geschichte über die Prämisse hinaus nicht fürchterlich weiterentwickelt bzw. statt des erwarteten Delfinspuk mehr Zeit auf Dave und seine Geschäfte verwendet; die ausgezeichneten schauspielerischenLeistungen von Shaw und Moiseiwitsch („Der Todesschrei der Hexen“) sowie das wirklich unheimliche Set des derelikten Delfinariums reißen allerdings einiges raus.

Mit „The Dummy“ kommen wir dann allerdings zum ersten wirklichen Höhepunkt der Anthologie. Die Geschichte ist unschwer als Kneales satirische Abrechnung mit den Hammer-Studios zu verstehen, deren Arbeitsweise, Stil und Casting-Choices er stets kritisch beäugte. Die „Dummy“-Serie (deren Instalments sich nicht von ungefähr an den Titeln der „Mummy“-Serie aus dem Hammer-Ouevre orientieren) ist ein klarer Fall von „Franchise“, das seine Existenzberechtigung längst überlebt hat (wie Anfang der 70er eben auch Hammers Leib- und Magenfranchises Dracula und Frankenstein), aber künstlich am Leben gehalten wird, solange noch die Chance besteht, dass es ein paar Pfund mehr einspielt als es kostet. Hauptdarsteller Clyde ist ein abgetakelter Mime, der es ohne Monstermaske zu rein gar nichts gebracht hat und dessen Erfolg *als* Monster („du bist berühmt in Japan!“), als quasi anonymer Spazierenträger eines schauderhaften Rubbersuits nicht unbedingt zu seinem Selbstwertgefühl beigetragen hat. Klar, dass der über die schmale Grenze zum La-La-Land stolpert, als er ausgerechnet den Mann, der ihm Hörner aufgesetzt hat, als Co-Star in „seinem“ Film entdeckt (Produzent Bunny muss aber schon ziemlich doof sein, wenn ihm das erst auffällt, als Peter Wager am Set auftaucht und Clyde erwartungsgemäß flippt). Was aber fast wichtiger ist als die jetzt mal voll durchziehende Horror-Geschichte (in der’s auch keine Ambivalenz gibt – Clyde identifiziert sich mit dem Dummy, nimmt seine Persönlichkeit an und tötet), ist die feine Beobachtung eines Low-Budget-Horror-Sets in den 70ern, mit dem arrogant-schnöseligen Emporkömmling (Peter Wager), dem Altmimen, der die ganze Nummer für erheblich unter seiner Würde hält (Sir Ramsey), dem Regisseur, der verzweifelt versucht, den ganzen Laden irgendwie beisammen zu halten, und, ganz besonders wichtig, der Tea Lady… Mit Regisseur Don Leaver, der satte 20 Folgen von „Mit Schirm, Charme und Melone“ inszenierte, steht auch jemand hinter der Kamera, der mit dem absurden Humor der Situation etwas anzufangen weiß. Auf Darstellerseite überzeugen speziell Clive Swift („Frenzy“, „Excalibur“, „Fünf Freunde“) als überforderter Produzent und Simon Oates („Doomwatch“, „The Terrornauts“) als arschlöchriger Peter Wager.

Vom Filmset geht’s direkt in den Mikrokosmos eines Supermarkts – „Special Offer“ ist ebenfalls eine recht direkte Geschichte, die kaum Zweifel daran lässt, dass Pickelgrube Noreen tatsächlich Auslöser und Ursache der rätselhaften Phänomene, unter denen Kundschaft und Personal leidet, sein muss. Die Geschichte der unglücklich in ihren Mobber verknallten Supermarktschnepfe ist ein recht geradliniger kleiner Chiller, der, im Gegensatz zu „Baby“ oder „Buddyboy“ auch die Eskalationsspirale in Gang setzt und die Angriffe von „Billy“, dem nach dem Maskottchen der Supermarktkette benannten mysteriösen Kobold, der die Regale heimsucht, immer aggressiver und „großformatiger“ werden. Auch wenn bis zum Finale hin die Streiche des Poltergeists trotz ständigen Schippedrauflegens recht harmlos bleiben, tut der Spannung in dem Fall keinen Abbruch. Ein Sonderlob verdient sich Pauline Quirke, die die verstörte, picklige Noreen wirklich überzeugend rüberbringt und dabei nicht nur auf Mitleid setzt, sondern durchaus eine gefährliche Sturheit ausstrahlt.

Episode Fünf ist dann ein leichter Durchhänger – die „ist er nun wirklich ein Werwolf oder nicht“-Geschichte „What Big Eyes“ versucht sich an einer modernen und halbwegs wissenschaftlichen Variante des klassischen Stoffs und bringt den interessanten Interpretationsansatz ins Spiel, dass „Rotkäppchen“ eine Werwolfstory sei (die Großmutter IST nach dieser Lesart der Wolf). Leider ist die Episode – die auch in Sachen Tierschutz ihr Herz durchaus am rechten Fleck hat, was 1976 sicher nicht selbstverständlich war – ungeheuer geschwätzig, da sie eben hauptsächlich auf Dialoge zwischen Möchtegernwolf Raymount und Curry setzt. Noch weniger als die anderen Geschichten versucht „What Big Eyes“ wirklich, den Zuschauer auch visuell untermauert zu erschrecken. Dass Routinier Patrick Magee und Michael Kitchen sich wirklich allergrößte Mühe geben, den Stoff zumindest einigermaßen mitreißend darzubieten, ist unbestritten, aber letztlich auch ohne großen Erfolg.

Man könnte fast meinen, Kneale und seine Mitstreiter hätten bewusst eine eher mäßige Folge in Kauf genommen, um dem Zuschauer mit der Abschlussfolge „During Barty’s Party“ unvorbereitet in die Magengrube schlagen zu können. Für europäisches Fernsehen aus den 70er Jahren ist das tatsächlich Terror in seiner reinsten Form (die Amerikaner konnten sich da ja, siehe „Trilogy of Terror“ oder „The Night Stalker“, etwas mehr erlauben), und das, ohne einen einzigen echten Spezialeffekt einsetzen zu müssen. Alle „Schocks“ kommen von der Tonspur – einerseits die ständig lauter werdenden Geräusche kratzender und scharrender Ratten, die sich unter dem Parkett verlustieren, andererseits die sich adäquat aufschaukelnde Panik des belagerten Ehepaars und des Radiomoderators Barty (nach dessen Radioshow die Episode benannt ist), der, nachdem er die ganze Sache anfänglich für einen Hoax hält, genauso zunehmend aufgeregt und panisch wird, weil er „live“ mitbekommt, wie die Situation für Angie und Roger sich zuspitzt. Kneale und Taylor ziehen die Spannungsschraube enorm an, lassen ihre Protagonisten auch untereinander Konflikte ausfechten und dadurch, dass die ganze Geschichte sich praktisch in Echtzeit spielt, entsteht ein ungeheurer Druck. Und das alles, wie gesagt, ohne dass auch nur einmal ein Rattenschwänzchen im Bild wäre – ein Musterbeispiel für effektive, nervenzerfetzende Regie – natürlich helfen hier auch die routinierte Elizabeth Sellars und ihr on-screen-Partner Anthony Bate. John Rhys-Davies leiht einem Anrufer in Bartys Radioshow die Stimme.

Insgesamt gesehen sind natürlich alle sechs Folgen recht „altmodisch“ – es wird viel geredet und wenig „Action“ gezeigt („Special Offer“ ist mit seinen zahlreichen Poltergeist-Attacken die vermutlich „rasanteste“ Folge, „During Barty’s Party“ mit der permanenten Geräuschkulisse die spannendste). Auffällig ist ein nicht besonders modernes Frauenbild – Kneale zeichnet praktisch alle seine weiblichen Figuren als ziemlich verhuschte Mäuschen, die auf sich allein gestellt völlig aufgeschmissen sind (das gilt für Jo in „Baby“, Lucy in „Buddyboy“, Noreen in „Special Offer“, Florence in „What Big Eyes“ und in Maßen auch für Angie in „During Barty’s Party“), auch wenn sie, wie Noreen und möglicherweise Lucy paranormale Fähigkeiten haben und diese auch ausüben. Allerdings kommen die Herren der Schöpfung auch nicht wesentlich besser weg, denn wir haben hier einige ruhmreiche Beispiele an „jerks“ – Peter in „Baby“, Dave in „Buddyboy“, Peter Wager in „The Dummy“ und Grimley in „Special Offer“. Der einzige Mann, der mit ein bisschen Grips ausgestatet zu sein scheint, ist Bob Curry in „What Big Eyes“ und auch der kann letztlich den Ausgang „seiner“ Geschichte nicht wirklich beeinflussen.

Aber das passt letztlich auch zu einem von Kneales großen Themen – Ratio gegen Aberglauben, Wissenschaft gegen Folklore, und seinem eher pessimistisch geprägten Ansatz, dass sich die Ratio in den wenigsten Fällen durchsetzen wird (Kneales Kindheit auf der Isle of Man mit ihrem reichhaltigen Folkloreschatz, s.o., spielt da sicher rein). Ein anderer Aspekt von Kneales Spätwerk, der Generationenkonflikt zwischen der ungestümen Jugend und den erfahrenen Alten, lässt sich zumindest in „Baby“ erahnen und in „What Big Eyes“ deutlicher spüren (wobei, im Gegensatz z.B. zu „The Quatermass Conclusion“, dem 1979 für ITV entstandenen vierten Auftritt der berühmtesten Figur Kneales, hier die Älteren dem Aberglauben anhängen).

Typisch für britisches Fernsehen der 70er ist der altbackene Look, den ich immer gerne, nach einer der bekanntesten Briten-Serien, die sich um diese Zeit ins deutsche Fernsehen verirrte, den „Task Force Police“-Look nenne; sprich Innenaufnahmen sehen immer sehr deutlich nach Studioset aus, während Außenaufnahmen einen grieseliger, aber auch „realistsicher“ aussehen. Wie die meisten Serien dieser Zeit wurde „Beasts“ auf Video gedreht. Für ITV war eine Serie mit phantastischem Schwerpunkt Neuland (der Sender hatte nicht mal einen Spezialeffekt-Spezialisten. Die spärlichen Effekte wurden dann von einem begeisterten Set-Zimmermann entwickelt) und eine große Lernerfahrung. Dass Nigel Kneale mit „Beasts“ im Nachhinein sehr zufrieden war, muss nicht unbedingt für ITVs technische Umsetzung sprechen, sondern wohl hauptsächlich dafür, dass er nach eigenem Gusto schalten und walten konnte, beim Casting und der Auswahl der Regisseure mitreden durfte und bei dramaturgischen Streitfragen ersichtlich das letzte Wort hatte.

Die schauspielerischen Leistungen sind größtenteils ansprechend. ITV verpflichtete entweder verlässliche Fernsehroutiniers oder junge Leute, die in der Folge ihren Weg im britischen Fernsehen gehen sollten und machte dabei wenig falsch. Alle Darsteller gehen mit der gebotenen Seriösität an die Arbeit, was hilft, auch schwer verdaulichere Prämissen wie in „Buddyboy“ oder „What Big Eyes“ aufgetischt zu schlucken.

Bildqualität: Das DVD-Set von Network bringt die Serie auf zwei Silberscheiben zu je drei Episoden. Die Bildqualität ist dabei so gut, wie man es von einer vierzig Jahre alten Fernsehserie, die nicht mit dem besten Equipment und nicht auf dem besten Material gedreht wurde, erwarten kann (4:3-Vollbild). Defekte und Verschmutzungen wurden digital entfernt, Schärfe und Kontrast sind durchschnittlich.

Tonqualität: Englischer Mono-Ton, der aber völlig ausreichend ist.

Extras: Neben einem ausführlichen informativen Booklet mit einer Fülle an Hintergrundinformationen zur Serie und zu Kneales Karriere im Allgemeinen erfreut Network mit der Dreingabe der „Against the Crowd“-Episode „Murrain“, die sich quasi retroaktiv als „Backdoor-Pilot“ für „Beasts“ entpuppte. In „Murrain“ untersucht ein junger Landtierarzt eine mysteriöse Schweineseuche, die weder mit Schweinepest oder –grippe zu tun hat und nach Ansicht der Dorfbevölkerung, aber entgegen jeglicher wissenschaftlicher Expertise unseres Helden, auch schon auf Menschen übergesprungen ist. Der Tierarzt muss feststellen, dass die Dörfler sich darauf eingeschossen haben, in der alten und etwas schrulligen Mrs. Clempton eine Hexe zu sehen, die das Restdorf verflucht habe. Uns Held hält das für Tinnef und stellt fest, dass die vermeintliche Hexe vielmehr von den Dorfbewohnern arg gemobbt wird und schreitet hilfreich zur Tat. Aber vielleicht ist an dem Fluch doch etwas dran… „Murrain“ hätte auch gut in die „Beasts“-Reihe gepasst, auch wenn die Leinwand mit einem ganzen Dorf im Vergleich zu den intimen Geschichten von „Beasts“ vergleichsweise breit ist. Als Anführer der abergläubischen Dörfler brilliert der ewige M aus den James-Bond-Filmen, Bernard Lee.

Fazit: „Beasts“ mag nach heutigen Sehgewohnheiten altbacken und übermäßig harmlos erscheinen, doch kommen Freunde gepflegter (unblutigen) britischer Grusel-Phantastik alle Mal auf ihre Kosten. Auch wenn nicht alle Episoden ganz hohes Niveau erreichen, so rechtfertigen allein schon Kneales sarkastischer Blick auf Hammer, „The Dummy“, die spannende Poltergeist-Geschichte „Special Offer“ und der Ratten-Terror „During Barty’s Party“ die Anschaffung des mittlerweile auch nicht mehr sehr teuren Sets. Fans der Kneale-Schreibe müssen sowieso zuschlagen.

4/5

(c) 2015 Dr. Acula