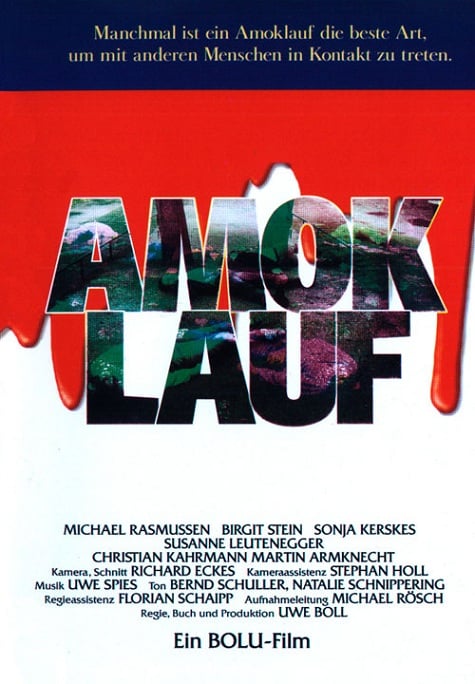

- Deutscher Titel: Amoklauf

- Original-Titel: Amoklauf

- Alternative Titel: Uwe Boll's Amoklauf |

- Regie: Uwe Boll

- Land: Deutschland

- Jahr: 1993

- Darsteller:

N.A. Michael Rasmussen

N.A. Birgit Stein

N.A. Christian Kahrmann

N.A. Sonja Kerskes

N.A. Susanne Leutenegger

N.A. Anja Niederfahrenhorst

N.A. Martin Armknecht

N.A. Ralf Grobel

N.A. Josef Betzing

N.A. Uwe Boll

Vorwort

Abt. Return of the Boll

Es wurde ja auch langsam wieder Zeit, dass wir uns mit des Filmfreunds aktuell liebstem Prügelknaben beschäftigen… Wir erinnern uns: House of the Dead, seine jüngst nicht von ihm selbst fortgesetzte Videogame-Adaption, fand der Doc ja ziemlich spaßig und dürfte sich damit in der radikalen Minderheit von Reviewern, die positive Worte für das Bollwerk fanden (auch, wenn sich diese positiven Worte nicht unbedingt auf die Qualität des Films an sich, sondern seine unfreiwillige Komik und die zugegeben extrem schicke technische Machart bezogen). Damit kann ich prima leben (wer im Besitz der allumfassenden alleinigen Wahrheit ist, und die habe ich mindestens gemietet, gepachtet und auf Ratenzahlung gekauft, den lässt es einen relativ kalt, was der unwissende Rest der Welt denkt). Jedenfalls wollte ich natürlich so bald wie möglich einen weiteren Boll-Streifen besprechen und eigentlich hatte ich Alone in the Dark dafür vorgesehen.

Leider entzog sich dieser Streifen bislang einer Doc-Examination durch schlichtes Ausverkauft- oder sonstwie-nicht-im-Programm-sein beim Drogenmüller, als meinereiner zur Feier meines derzeitigen Temp-Jobs einen Fuffi verjubelte. Nun gut, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und auch wenn Blood Rayne bis heute keinen deutschen Verleiher gefunden hat, bin ich zuversichtlich, dass sich auch dieser Film irgendwann mal hier vorstellen wird (vor Dungeon Siege hab ich allerdings Angst…). Das soll uns aber selbstverständlich nicht daran hindern, trotzdem ein Werk unseres großen deutschen Filmauteurs unter die Lupe zu nehmen, denn Amoklauf stand beim erwähnten Drogenmüller tatsächlich unschuldig im „ab-18“-Regal. Keine Frage, den nehmen wir mit (der Zehner-Obolus ist für letztlich 52 Minuten Film zwar nicht gerade ein Sonderspezialsuperangebot, treibt den Doc aber auch nicht auf direktem Weg in die Privatinsolvenz).

Da den wenigsten Lesern an dieser Stelle aus dem Stegreif ein Amoklauf betiteltes Videospiel einfällt (okay, Postal könnte man böswillig so interpretieren, aber den macht Dr. Boll ja erst 2007), muss es sich schlechterdings um einen Film handeln, den der Doktor noch vor seiner Promotion und mithin in deutschen Landen angefertigt hat. In der Tat ist der Streifen dnen auch ein Früh-Bollwerk, entstanden kurz nach seinem Debüt German Fried Movie und ungefähr zur gleichen Zeit wie seine Polit-Farce Barschel – Mord in Genf?, mit der unser Held vermutlich herzlich gern einen größeren Skandal und damit einhergehend gar tolle Publicity losgetreten hätte, aber im echten Leben bis auf ein paar Randbemerkungen in den Gazetten sowohl vom Feuilleton als auch speziell vom zahlenden Zuschauer mit allgemeiner Nichtachtung gestraft wurde. Immerhin haben GMF und Barschel gegenüber Amoklauf einen Vorteil – die kennt man * überhaupt *, wenigstens vom Namen her, während zumindest ich über Amoklauf mein Lebtag keine Silbe gehört oder gelesen hätte, bevor mir die DVD (aus dem für Qualität sprechenden Hause EuroVideo/ScreenPower, ähem) im Laden über den Weg lief.

Nun, das heißt wenigstens, dass ich vollkommen unbelastet und vorurteilsfrei an die ganze Angelegenheit herangehen kann. Mal sehen, was dabei rauskommt (und abgesehen davon, findet noch jemand den neuen DVD-Titel Uwe Boll´s Amoklauf so unfreiwillig amüsant wie ich?).

Anmerkung: das Review basiert auf dem FSK-18-freigegebenen DVD-Release. Für diesen wurde speziell die abschließende Amok-Sequenz stark gekürzt und „kreativ“ umgeschnitten.

Inhalt

Irgendwo in der Pampa, auf dem flachen Land (ich bitte zu entschuldigen, dass ich die Location des Films geographisch nicht einordnen kann… offensichtlich war ich dort noch nie) strampelt eine junge Dame des mittelprächtig attraktiven Zuschnitts auf ihrem Fahrradel auf der menschenleeren Landstraße durch Kornfelder. Kann sie ja machen, ich unterstütze sportliche Ertüchtigung jederzeit, solange ich mich auf die angenehme Zuschauerrolle zurückziehen kann. Doch das Unheil wartet schon – in Form eines zwischen den Weizenähren lauernden Typen im weißen Hemd und mit ordentlich zurechtgezupfter Krawatte, der, sagen wir´s doch mal ganz geradeheraus, in dieser Umgebung solide deplaziert wirkt. Als das Mädel an ihm vorbeiradelt, springt unser Schlipsträger wie von der Tarantel gestochen aus dem Weizenfeld, schubst die Gute vom Drahtesel und auf die nächste Wiese, wo er sie mit purer Muskelkraft an den Boden pinnt und es zunächst mal den Anschein macht, als stünde dem Kerl nach zwangsweiser sofortiger Befriedigung jahreszeitlich auftretender sexueller Gelüste. Aber weit gefehlt – anstelle einer fiesen Vergewaltigung unter freiem Himmel zückt der Mann ein voluminöses Messer und rammt es (knapp unterhalb des sichtbaren Bildausschnitts) seinem bedauernswerten Opfer zweimal mittschiffs zwischen die Rippen. DANACH küsst er die Tote zärtlich. Ich hab´s schon immer gesagt – Männern, die Schlipse tragen, ist prinzipiell nicht zu trauen (persönliche Anmerkung: ich trage keine…).

Doch, haha, der ganze schöne Kill war nur eine Fantasievorstellung des Schlipsträgers, der in Wahrheit in voller Montur auf seinem Bett liegt und ausdruckslos an die Decke starrt. „Man muss töten, um die Hoffnung der anderen Menschen zu begraben“, schwadroniert ein Off-Sprecher, ersichtlich gedacht als die innere Stimme unseres Protagonisten, der, da darf ich vorgreifen, im kompletten Film keine einzige Dialogsilbe haben wird, „und man muss sich selbst töten, um die Hoffnung an sich zu begraben!“. Schwer existentialisch auch die folgenden Feststellungen, wonach es nichts gibt, worauf zu warten wäre, außer der Tod, und man sich ja nicht einreden solle, das Leben wäre in irgendeiner Form lebenswert. Wären wir bösartig, was wir bekanntlich nie nicht sind, könnte man behaupten, der Film hätte den Punkt, den er zu machen gedenkt, hiermit offiziell gemacht und wir könnten anstelle des sich nun einstellenden Vorspanns auch gleich mit dem Abspann weitermachen. Doch solche Gnade ist selten…

Statt dessen also Titeleinblendungen und, zunächst rein akustisch, dann aber auch bildlich auf dem Fernsehschirm unseres Protagonisten (der übrigens auch niemals einen Namen erhalten wird und daher mit Bezeichnungen wie „der Typ“, „der Mann“ oder „der Kerl“ im Verlauf dieses Reviews Vorlieb nehmen muss), Der Preis ist heiss, die vermutlich blödeste Gameshow, die in diesem Universum bislang erdacht worden ist (wem das „klassische“ RTL-Programm entgangen ist, und seinem Schöpfer auf Knien soll er dafür danken, das ganze „Konzept“ dieser Show bestand bzw. besteht, da das amerikanische Ursprungsformat immer noch läuft, dass die Kandidaten die Preise der vorgestellten Produkte erraten sollen. Selten wurde Werbung im regulären Programm unzureichender getarnt). Eine Kandidatin qualifiziert sich für die Hauptrunde, indem sie den Wert von Luxusblumenkübeln annähernd errät und darf nun um ein „nigelnagelneues Autoooooooo!“ spielen. Der Typ hockt in seinem Fernsehsessel (wir sehen ihn von hinten) und stiert emotionslos auf das sich abspulende Gedöns von Harry „wie konnte sowas Moderator werden“ Wijnford. Okay, okay, da KANN man zum Killer werden. Für mehrere Minuten folgen wir ausschließlich dem Verlauf der Gameshow, und JA, die vollkommen statische Szene, ohne eine einzige Bewegung, die nicht auf dem Fernseher stattfindet, erinnert mich zumindest frappierend an die (Anti-)Klimax aus Funny Games (der aber ein paar Jahre später dran war). Es ist wieder einmal hauptsächlich das Weiterlaufen der Tonspur, das uns davon überzeugt, dass der DVD-Player keinen Hänger hat. Nach quälenden Minuten der Belästigung durch die hochgradig intellektuellen Eskapaden der Spielshow (und man kann nicht mal umschalten…) sind kurze Shots der spartanischen Inneneinrichtung der Bude unseres „Helden“ hochwillkommen (und wir lernen: Stehlampen eignen sich hervorragend als Hemdenhalter). Ansonsten wird die Wohnung nur durch das schwarz-weiß-Foto einer Frau (vermutlich die Mutter des Typs) und ein paar „Mama´s Liebling“-Heftromane dekoriert (alles klar, dieser Mann hat größere Probleme in der Beziehung zu seiner Mutter als ich… Küblböck-Fanatentum kann man mit genügend gutem Willen ignorieren, aber bei dem Kerl ist Hopfen und Malz verloren).

Rätselhafterweise (zunächst noch) beginnt die Gameshow-Sequenz, die uns zwischendurch jetzt auch mal formatfüllend gezeigt wird, von vorn mit der Blumenkasten-Raterunde, was ich prophylaktisch für missratene Continuity gehalten habe (wäre bei Boll ja auch nicht spektakulär überraschend), aber dafür gibt´s tatsächlich einen andern, intern logischen Grund. Dazu später an passender Stelle. Der Mann begibt sich in die Küche, nimmt eine mikroskopisch kleine Mahlzeit zu sich und spült Bierglas und Kaffeetasse aus. Das ist alles, ähm, hochkinematisch und für Opfer des Aufmerksamkeitsdefizitssyndroms schätzungsweise akut lebensgefährlich.

Endlich passiert was – der Mann zieht sich eine schwarze Lederjacke an und verlässt seine Wohnung. Auf dem Flur begegnet ihm seine blonde Nachbarin, die ihn höflich begrüsst, aber er ignoriert sie völlig. Weiterhin völlig emotionslos stiefelt er durch die Stadt, vorabei an einem Tunichtgut mit angeleinten, dennoch recht agressiv wirkenden Pitbull.

Nach dem nächsten Umschnitt sehen wir ein Niederstier-Duell. Auf der einen Seite unser Schlipsträger, der jetzt auf Fliege umdisponiert hat (am Hals, nicht im TV, gelle?), auf der anderen Seite eine missmutig durch die Kiemen atmende Forelle im Aquarium, die ihr unausweihliches Schicksal bereits zu erahnen scheint. Da wenig auf dieser Welt so starren kann wie ein Fischauge, ist der Ausgang des Duells vorprogrammiert, für den Fisch aber fatal, denn er wird eingenetzt und lebendig auf einen Teller drapiert. Uns Hauptperson ist nämlich Kellner in einem Restaurant, und der heute von ihm zu bedienende Gast, ein arrogant-überheblicher Yuppie-Schnösel, plant, seine semiinteressierte blonde Freundin durch eine live am Tisch von ihm selbst vollzogene Fisch-Vivisektion zu beeindrucken. Ähm. In welchem Paralleluniversum, in dem * ich * ganz bestimmt nicht leben möchte, kriegt man ´ne Schnalle rum, wenn man vor ihren Augen bei Kerzenschein und ´nem Glaserl Weißwein eine lebende Forelle tranchiert?

Und ja, Tierfreunde wegsehen, das ist Fischsnuff, der nur deswegen dem Höllenfeuer meiner ewigen Verdammnis entgeht (und nur in der Vorhölle landet), weil die Szene ersichtlich in einem echten Restaurant mit einem echten, zum Verzehr gedachten Fisch, der danach vermutlich wirklich in einer Pfanne gelandet ist, gedreht wurde (jaja, ich weiß, mit dem gleichen Argument kann man sich den Snuff in Cannibal Holocaust schönreden). Unser Männe kuckt mit seinem patentierten vollkommen leeren Blick ungerührt zu, wie Yuppie-Schnösel fachmännisch die Forelle enthauptet und dann (vermutlich vor Stolz platzend, dass er damals in Biologie so doll aufgepasst hat) die wesentlichen inneren Organe des Fisches herunterbetet (inklusive des aus dem schuppigen Körper gerutschten, aber immer noch pochenden Herzlein der Forelle).

Immerhin bringt das unseren Helden auf eine gewinnbringende Idee für die Abendgestaltung vor der heimischen Glotze. Entweder hat der Typ eine wirklich gute (im Sinne von „sich nicht um Gesetze kümmernde“) Videothek an der Hand oder ´ne zollsichere Importroute, denn es gibt lecker Tiersnuff on tape – ein paar Schlachthausszenen (Kuh in maschinelle Tötungsappartur stopfen, Schafe häuten etc.), gefolgt von einer (zumindest bei mir) augenöffnenden Sequenz einer Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl, bei der es mir wie Schuppen aus dem lichten Haupthaar rieselte – dieser Typ kuckt sich actually den originalen Gesichter des Todes an. Zumindest geht ihm dabei keiner ab, was ihn mir schwer unsympathisch machen würde – statt dessen räumt er erst seine Pistole aus dem Nachttischschublädchen und lädt sie durch, um sich im Bedarfsfalle wohl endlich die Rübe wegballern zu können, dann seinen Laptop, wo er ein Textprogramm startet, aber trotz des inspirierenden Videoprogramms keine Zeile zu Tastatur bringt (ich nehme an, es sollte ein Abschiedsbrief werden, und ebenso spekulativ von mir ist die Annahme, dass er das Schreiben eines solchen unterlässt, weil ihm niemand einfällt, der sich eventuell dafür interessieren würde). Also wird das Todesprogramm sowohl am Bildschirm als auch im „echten Leben“ beendet, als Ersatzbeschäftigung schüttet er sein Kleingeld auf´s Betttuch und baut Münztürmchen (okay, he IS boring, oder anders ausgedrückt: JA, ich hab´s kapiert. Die Existenz dieses Typen ist vollkommen totalemente sinnentleert). Nachdem auch diese Tätigkeit keine Befriedigung zu erbringen scheint, entschliesst er dazu, sich von Morpheus knuddeln zu lassen und legt sich voll bekleidet zur Nachtruhe.

Ein Mensch seines Kalibers träumt nun gerne einmal alp, mindestens aber seltsames – so muss er sich mit Traumbildern des Fisches, aus der Fernsehspielshow und eines alten Manns mit einem ungesund wirkenden Loch in der Bauchgegend, mithin einem Toten, vor dem Fernseher abfinden. Dieser alte Knacker ist aber offensichtlich nicht irgendwer, sondern steht in direkter Verbindung zu unserer Hauptfigur – in einer künstlerischen Umkehrung von „cause and effect“ sehen wir nach der Einblendung des Toten die eigentliche Mordtat: der alten Knabe wird hinterrücks in seinem Fersehsessel beim Ankucken der uns bereits zur Genüge bekannten Episode von Der Preis ist heiss abgestochen.

Zeit für einen tiefgründigen philosophischen Einschub, denkt sich Noch-nicht-Dr.-Boll und lässt daher den Ich-Erzähler bedeutungsschwanger daherbrabbeln: „Der Mensch will leben, und zwar um jeden Preis, auch wenn es nur ein Ausharren ist“. Boll bzw. sein Protagonist postulieren konsequenterweise, dass man einem Menschen alles wegnehmen könne – die Liebe, die Hoffnung, die Freiheit, der Lebenswille sei aber nicht zu brechen (und wie erklärt sich Hobbypüschologe Uwe Selbstmorde?). Um ihr Leben zu erhalten, würden Menschen sogar töten (ach). Dies wird durch eine neue Einstellung des Mordes am alten Mann unterstrichen, der wir nunmehr entnehmen, dass der Täter unser Protagonist war (man könnte dahingehend spekulieren, dass es sich bei dem Mordopfer um den Vater handelt, was dann wiederum seine Mutterfixation erklären könnte. Ausgesprochen wird solches natürlich nicht. Mann, wie ich Filme zum Mitdenken liebe…).

Im umnebelten Hirn des Typen scheinen sich ein paar Synapsen zusammenzuschalten – er fummelt das Bild seiner (möglicherweise) Mutter, das er zur Arbeit mitgenommen hatte, aus seiner Tasche und überlegt kurz, es wieder in den Rahmen zurückzudrapieren. Nach einem kurzen Blick auf das Blick disponiert er aber um und verbrennt es lieber (all dies weiterhin ohne den Anflug einer menschlichen Rührung).

Später begibt er sich ins Badezimmer und unterzieht sich einer oberflächlichen Reinigung, dann geht´s zurück ins Wohnzimmer und vor die Glotze, zu einer neuen alten Runde Der Preis ist heiss (gut, jetzt sind wir immerhin so weit informiert, dass wir seine dahingehende Delle einigermaßen nachvollziehen – es war die Sendung, während der er seinen „Vater“ – ich bleib mal dabei – ermordete [sofern dies überhaupt „real“ und nicht nur eine weitere Wahnvorstellung war]). Zu den gröberen Frechheiten des RTL-Programms gehörte es ja, dass Sendungen wie jene tatsächlich auch noch durch Werbung unterbrochen worden, daher dürfen wir auch einen dusseligen Werbespot für einen Mozzarella-Schneider von Fackelmann (für die läuft Dumpfbirne Axel Schulz bekanntlich käppimäßig Reklame) bewundern („Und Musik machen kann er auch“, jubelt der Werbesprecher und will den Konsumenten weismachen, das Küchengerät wäre auch als Harfe zu gebrauchen. Waggawaggawagga). Danach sind wir wieder zurück bei Harry Wijnford und der Blumenkasten-Rateaufgabe. Nach einer Weile hat unser Freund genug gesehen und will zum angenehmen Teil des Abends übergehen – raus mit der Gameshow-Videokassette, rein mit dem Porno. Nennt man wohl Kontrastprogramm.

Immerhin beweist der Kerl Ansätze guten Geschmacks und kuckt sich einen Edel-Porno, also so was mit richtiger „Handlung“ an (allerdings dürfte der Hauptgrund für die Wahl eines solchen Pornos sein, dass es dort mehr Szenen gibt, die auf eindeutigen Hardcore verzichten und die man daher relativ problemlos in einem „Spielfilm“ zeigen kann, ohne die Jugendschützer auf den Plan zu rufen). Gesichtsausdruckstechnisch lässt sich bei unserem Männe nicht feststellen, ob ihn das Geficke auf dem Bildschirm irgendwie antörnt. Immerhin – ganz aus Jux & Dollerei kuckt er sich den Sex nicht an, er benutzt ihn ordnungsgemäß als Selbstbefriedigungsvorlage. Und, Junge, hat der Kerl eine Methode des Onanierens ausgetüftelt…

Wer in Zukunft also wirklich cool sein will, onaniert folgendermaßen:

Man legt ein Taschentuch sorgfältig auf das Bettlaken.

Man legt sich sorgfältig aufs Bettlaken und berücksichtigt dabei, seinen Genitalbereich exakt auf dem vorher ausgebreiteten Taschentuch zu deponieren.

Man zieht sich die Hose 10 cm nach unten, um den kleinen Freund auspacken zu können.

Nun simuliert man die Bewegungen partnerschaftlichen Geschlechtsverkehrs (wobei die „virtuelle“ Frau natürlich unten liegt) und rutscht so lange auf dem Taschentuch rum, bis man kommt.

Okay, das sieht absolut affig aus und beraubt der Masturbation den entscheidenden Vorteil, nicht so körperlich anstregend zu sein wie echter Sex, hat aber seine Vorteile – man hat seine Hände frei und kann gepflegt gleichzeitig ´n Bier trinken. Kreativ gedacht, Alter!

Wie jeder erfahrene Onanist bestätigen kann, wird man bei derlei Betätigung eher selten gern gestört. Demzufolge reagiert unser Mann auch eher unwirsch, als es an der Türe klopft. Er versucht die Taktik des Ignorierens, der unbekannte Klopfer allerdings ist hartnäckig (vielleicht ist der Porno ja zu laut). Ein ganz klein wenig angepisst zupft unser Held seine Hose wieder hoch und öffnet die Tür. Draußen steht die blonde Nachbarin, kommt aber nicht dazu, auch nur piep zu sagen, weil er ihr sein Messer in die Eingeweide rammt. Die von der Entwicklung der Dinge verständlicherweise überraschte Angespießte wird in seine Wohnung gezogen. Er geht kurz rüber in ihr Appartment (sie hat die Türe offen gelassen), checkt die Sachlage und stellt fest, dass es nichts festzustellen gibt, kehrt zurück in seine Bude, zerrt die Verblutende vor den Fernseher, legt sich wieder aufs Bett und nimmt ungerührt die unterbrochene Tätigkeit wieder auf. Nach schier endlosen Minuten hat er sich endlich zum Höhepunkt gerutscht, gleichzeitig haucht die Blonde nach langwierigem, aber stillen Todeskampf ihren Odem aus.

Das Leben geht weiter, wie der Ich-Erzähler ja schon vor einigen Minuten erklärt hat. In einer ergreifenden Parallelmontage sehen wir, wie unser Mann scheinbar ziellos durch die Stadt und in einen Park latscht, andererseits ein Steppke durchs Schlüsselloch einer Toilette späht und dabei zusieht, wie ein Typ auf´m Klo scheinbar mit voller Absicht (und komplett angezogen, also nix mit Hose runter) neben die Schüssel (und scheinbar auch sich selbst auf die Hände) pinkelt. Yummy. Dieser Golden Shower für Amateure wird von schmetternder operettesquer symphonischer Musik beschallt. Wieder einmal begebe ich mich aufs beliebte Feld des bloßen Spekulierens, dass es sich hierbei um einen Flashback in die Kindheit des Protagonisten handelt und er hier seinen Vater beobachtet und sich so selbst traumatisiert (die Sequenz endet nach endlosen Minuten damit, dass der Sitzpinkler idyllisch vom Klo fällt. Der Deckel desselben ist übrigens unten). Whatever.

Zurück in der Jetztzeit hat der Mann den Park erreicht und nestelt seine Wumme aus der Hose. Ein Passant mit Regenschirm (es pieselt nämlich) erkennt den Schießprügel und beschleunigt seine Schritte sicherheitshalber (mehr aber auch nicht), darf aber weiterleben. Im Gegensatz zu einer Gruppe junger Leute, die mehr oder weniger sinnlos im Park herumsteht und scheinbar ergriffen den Ausführungen eines der Ihren lauscht (ist das Fischtyp? Da ist ´ne Ähnlichkeit vorhanden; und nein, keine Ahnung, was der da schwadroniert, der komplette „Schlussakt“ wird ausschließlich durch Musik und Pistolenschüsse beschallt; noch mal nachgeprüft, nö, das isser, glaub ich, doch nicht), darunter übrigens auch der bekannteste Name des Casts, Benny Beimer aus der Lindenstraße. Der Typ beginnt damit, die Jugendlichen (und dabei kritiklos Männlein und Weiblein) totzuschießen, wobei wir die entsprechenden Szenen mindestens zwei- bis dreimal (aber ab und an wenigstens aus einer anderen Kameraperspektive) verfolgen dürfen (durch das mehrfache „Rückspulen“ macht Boll es uns aber wenigstens schwer, die Schüsse mitzuzählen…). Benny Beimer verdrückt sich heldenhaft hinter einen Baum und ist so zunächst mal der einzige Überlebende (alldieweil unser fröhlicher Amokläufer kein Problem damit hat, Flüchtenden in den Rücken zu schießen). Möglicherweise-Fischtyp steht dumm in der Landschaft und bekommt ´ne ganze Weile nicht mit, dass er längst erschossen wurde, ehe er malerisch in einen See stürzt. Benny mutiert zum gnadenlosen Rächer, fummelt ein Taschenmesser aus seiner Hosentasche und stürzt mit einem (unhörbaren) Kampfschrei auf den Mann los (ähm, also ehrlich – ist es überhaupt medizinisch-anatomisch-physisch möglich, jemanden mit einem Taschenmesser zu ermorden? Okay, Kehlenschnitt vielleicht, aber „in den Bauch rammen“? Also * ich * wenigstens fühle mich dahingehend recht sicher, hehe). Jedenfalls versucht Benny sein Glück, aber wie von mir schon erwartet eher erfolglos und entscheidet sich daher doch für Plan B, hysterisches Davonrennen. Dem Typ hat aber offenbar die „Lindenstraße“ nie gefallen, weswegen er Benny auch noch erschießt (und ja, mittlerweile nervt das ständige „Zurückspulen“ der Szene bis zum Ausgangspunkt, des Amokläufers Schritt um eine Ecke mit gezogener Waffe, während im Hintergrund der Regenschirmmann davoneilt, gehörig).

Liebevoll streift die Kamera die diversen blutigen (aber von einem „Splatterfilm“ kann nicht die Rede sein, das sind einfach nur blood squibs) Leichen ab. Unser Mann hat sein Tagwerk getan und spaziert ruhig, emotionslos, von hinnen (ist das nicht inkonsequent? Eigentlich müsste er sich doch , auch nach seiner eigenen Philosophie, selbst richten). Ende, und der Abspann erfreut uns mit weiteren akustischen Tidbits aus der zu Tode gerittenen Der Preis ist heiss-Folge…

Aha… also, eins ist klar – mit seinen treudoof-lustigen und hyperovergestylten Videospieladaptionen hat Uwe Bolls Amoklauf keinerlei Berührungspunkte. Anstelle bunten, lauten, visuell überfrachteten Comic-Trashs kommt uns der Maestro mit seinem Frühwerk mit einer bis zum Steinerweichen ernsthaften, symbolbeladenen und mikrokosmischen Psychostudie, die versucht, die seelischen Abgründe eines traumatisierten Mörders auszuloten, sozusagen, auch wenn der Vergleich nicht nur hinkt, sondern mindestens auf den Brustwarzen daherrobbt, eine Mischung aus Inhalten von William Lustigs Psychopathen-Portrait Maniac und Falling Down auf der einen und Stilmitteln aus Michael Hanekes Sadisten-Farce Funny Games (auch wenn, wie ich schon oben anmerkte, Amoklauf ein paar Lenze mehr auf dem Buckel hat als Funny Games und ich bestreiten möchte, dass Haneke das Bollwerk gesehen hat – da würde dem selbsternannten advocatus diaboli des Psychothrillers der ein oder andere Zacken aus der Krone brechen) auf der anderen Seite.

Stellt sich nun die Frage, ob ein ernsthafter Boll „besser“ ist als ein schlichter No-Brainer. Die Antwort, das habt Ihr Euch vermutlich schon gedacht, ist selbstverständlich ein entschiedenes „Jein“.

Boll, aus dessen Feder auch das Script stammt, hat mit Amoklauf ganz offensichtlich ein Anliegen, eine Aussage, eine Message – nur, dass eben jene undeutlich-verschwommen bis verschwurbelt-abwegig herüberkommt. Manches ist zweifellos recht feinsinnig beobachtet, manch anderes dagegen erscheint dagegen wüst dahergefaselt und beraubt den Film damit seiner durchaus vorhandenen potentiellen Durchschlagskraft. Dröseln wir die Geschichte mal auf – was gut funktioniert, ist die Schilderung einer sinnentleerten, eigentlich nur dahinvegitierenden, ritualisierten Existenz. Das freudlose, mechanisierte Leben des Protagonisten, das sich darauf beschränkt, einen ganz offensichtlich zutiefst anwidernden Job unmotiviert auszuüben (das ist zumindest etwas, womit ich mich aus ganzem Herzen identifizieren kann), emotionslos irgendwie den nächsten Tag zu überstehen und die Abende mit einem Bier in der Hand vor dem Fernseher bzw. Videorecorder in Agonie über sich ergehen zu lassen, das hat Boll auch von der filmischen Umsetzung her ziemlich aufwühlend hinbekommen (das „Highlight“ ist sicherlich der Akt der Masturbation des Protagonisten, der zweifellos darauf abstellt, dass es sich um die wohl „unbefriedigendste“, mechanischte und eben in jedem Sinn lustloseste Methode handelt, sich einen von der Palme zu wedeln. Die Hauptfigur onaniert nicht des Lustgewinns wegen, sondern weil es schlicht und ergreifend ein Ritual ist, das ohne wirkliche „innere Beteiligung“ vollzogen wird. Es ist ein Teil des Tagesablaufs, nichts weiter, genauso wie Zähneputzen oder Händewaschen, und wird mit der gleichen „Begeisterung“ abgearbeitet). Summa summarum eine wirklich alptraumhaftes Leben (auch wenn dem ein oder anderen sicher der ein oder andere Aspekt bekannt vorkommen dürfte), das es nachvollziehbar erscheinen lässt, dass der einzige „Ausweg“ aus diesem auch selbsterrichteten Gefängnis in (sexuell motivierten?) Gewaltphantasien besteht.

Durchaus bedrückend geschildert ist auch die konsequente Kommunikationsverweigerung der Hauptfigur (ach, hätte Boll dem Typen nicht wenigstens im Nachspann einen Namen geben können? Da tät ich mich leichter) – es ist nicht die „Gesellschaft“, die ihn zum Außenseiter stigmatisiert, er ist es selbst (wir kommen noch darauf zu sprechen, dass er sich selbst wohl aufgrund seiner philosophischen Betrachtungen für „überlegen“ hält) – symbolisiert dadurch, dass er den Versuch einer höflichen, vielleicht sogar freundschaftlich gemeinten Kontaktaufnahme durch die Nachbarin (die dann sein erstes Opfer wird) entzieht. Er ist sozusagen ein Sozialautist, der sich aus seiner Sicht dem oberflächlichen menschlichen Umfeld bewusst verweigert und einfach in Ruhe gelassen werden will, um sich ganz seinem eingebildeten Weltschmerz hingeben zu können; dabei plagt ihn allerdings das Dilemma, dass er, wie bereits festgestellt, in purer Absicht ein Leben in der absoluten Anonymität führt, nichts und niemanden, ersichtlich nicht einmal sich selbst, an sich heranlässt, andererseits auch nicht in der Lage ist, die von ihm durchaus erkannte Konsequenz, sich das Leben zu nehmen, zu realisieren. Auch der finale Gewaltausbruch, ausgelöst durch eine Nichtigkeit, der viel zitierte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ist, von dieser Warte aus durchdacht, durchaus folgerichtig.

Soweit ist das alles nicht unbedingt eine Originalitätswucht in Tüten, aber vergleichsweise, speziell wenn man sich vor Augen hält, mit welchen Plotten uns Dr. Boll nowadays behelligt, überlegt ausgedacht und glaubhaft umgesetzt. Leider müssen wir die Komplimente sofort wieder zurückziehen, sobald Boll anfängt, diese Psychose seines Protagonisten begründen zu wollen – im psychologischen Bereich geht, obwohl ich wieder mal prophylaktisch anmerken muss, dass ich von angewandter Psychologie ungefähr soviel verstehe wie von Atomphysik (und wenn ich was von der verstehen würde, sässe ich nicht hier und schröbe dumme Reviews, sondern würde dem Iran zur Bombe verhelfen und stinkreich werden), nicht viel – das scheint mir alles auf sehr tönernen Füßen zu stehen.

Versuchen wir mal zu analysieren, was Boll seinem Hauptcharakter an Background auf den Weg gibt (was alles, wie gesagt, bloße Spekulation bleibt, weil der Film bekanntlich beinahe komplett ohne Dialoge auskommt und auch die wenigen voice-over-Kommentare der Hauptfigur nicht wirklich viel zum tieferen Verständnis des Streifens beitragen). Scheinbar plagt sich unser „Held“ mit einer mittelschweren Mutterfixation – nichts ungewöhnliches, ist es doch eine allgemein bekannte Tatsache, dass Mütter im allgemeinen besser mit Söhnen können und Väter mit Töchtern. Darüber haben sicher größere Psychogeister als meine Wenigkeit bibliothekenfüllende Abhandlungen geschrieben, also kann ich mir weitergehende Thesen sparen und verweise an Eure Uni-Bibliothek um die Ecke. Sein Elternhaus und mithin seine Kindheit waren offenkundig nicht besonders freudvoll – welcher Art die familiären Schwierigkeiten waren, bleibt vage, man kann allerdings interpretieren, dass das Verhältnis der Eltern untereinander problematisch war, der Sohn sich moralisch auf die Seite der Mutter geschlagen und dadurch einen Hass auf seinen Vater entwickelt hat. Inwieweit das „traumatische“ Erlebnis, seinen Vater sich selbst bepissend auf der Toilette beobachtet zu haben, ein Auslöser weitergehender Psychosen gewesen sein kann, ist völlig fragwürdig. Keine Frage, das gehört nicht unbedingt zu den Dingen, die man gerne sieht, speziell, wenn man vielleicht zehn Jahre alt ist, aber welchen speziellen Sinn die Szene im Kontext des Films hat, welche psychologischen Schlussfolgerungen der Zuschauer daraus ziehen soll, bleibt ein munteres Ratespiel. Ähnliches gilt für die zweite zentrale Rückblendensequenz, die den Mord an seinem Vater (wenn er´s denn überhaupt ist) zeigt. Papa sitzt auf´m Fernsehsessel und kuckt „Der Preis ist heiss“, Sohnemann (dieser Mord kann im übrigen nicht zu lange zurückliegen, rein zeitlich gesehen) kommt rein und rammt ihm ein Messer in den Bauch. Was war jetzt der Auslöser für diese Tat? Papas jahrelang zurückliegende Inkontinenz? Irgendewas, was Papa mit Mama angestellt hat? Einfach nur Hass aufs Fernsehprogramm? Diese einfach nur, ich will nicht sagen „hingerotzte“, eher planlos eingebaute Sequenz macht die ganze Tat an sich beliebig – sie erklärt nichts (außer warum der Sohn in der Folge religiös, doch bar jeder Anteilnahme, die entsprechende Gameshow-Folge täglich ansieht), hilft nicht dabei, den Charakter besser zu verstehen. Anstelle zu präzisieren, welcher Art der Wahn des Protagonisten ist und wodurch er entstand, präsentiert es die Figur lediglich als einen austauschbaren Psychokiller von der Stange, der von Haus aus nicht alle Latten am Zaun hat. Und dadurch, schließen wir den Kreis also endlich, verliert das body-count-intensive Finale deutlich an emotionaler und psychologischer Wucht; wir sind dem Verständnis eines Amokläufers nicht näher gekommen, sondern haben uns im Filmverlauf, gerade dank der „erläuternd“ gemeinten Rückblenden, eher von der Figur entfremdet. Auch die voice-over-Monologe der verquasten Philosophie der Hauptfigur helfen nicht wirklich weiter – wir erkennen, dass der Protagonist seine eigenen Überlegungen zum Thema „Sinnhaftigkeit des Lebens“ angestellt und zu einem gewissen Schluss gekommen ist, aber ohne diese Grabbeltisch-Philosophie würde Amoklauf genauso, wenn nicht besser funktionieren (was auch für die Rückblenden an sich gilt).

Filmisch arbeitet Boll mit den bescheidenen Mitteln eines Indie-Regisseurs – d.h. wir haben eine recht statische Kameraführung, wobei Boll die dadurch entstehenden Beschränkungen ziemlich geschickt nutzt; er arbeitet bewusst mit langen Einstellungen, die etwas quälendes haben (deswegen auch der Vergleich mit Funny Games und der mehrminütigen „absoluter Stillstand“-Sequenz dort). Hier wie dort sind diese scheinbar ewig andauernden, bewegungslosen Takes aber nötig: in Funny Games wird so der größte Schock des Films unterstrichen (bitte jetzt keine neue „Ist Funny Games übler Scheißendreck oder ein filmisches Meisterwerk“-Diskussion, die hatten wir erst neulich und ich denke, die jeweiligen Meinungen sind zum Ausdruck gekommen), hier die hoffnungs-, freud- und emotionslose Existenz der Hauptfigur. Der Hang zum Gimmick, erfolgreich zu Tode geritten in Bolls Videogame-Verfilmungen, ist auch in Amoklauf zu beobachten – mangels technischer Möglichkeiten, mit der Kamera zu spielen (auch wenn ein paar Kamerakreisel zu beobachten sind und der Einsatz von leicht zappeliger Handkamera ein wenig Leben ins Bild bringt), beschränkt er sich hier vor allem auf den Schnitt; kurze Zwischenschnitte, Parallelmontagen und, in der ersten Rückblende und dann vor allem im Finale, das Faible, Szenen mehrfach, von unterschiedlichen „Einstiegspunkten“ und aus verschiedenen Kameraperspektiven zu zeigen, was anfänglich, bis man sich an das Stilmittel gewöhnt hat, etwas verwirren kann. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmig und sinnvoll eingebaut wird, um die Wirkung der Szenen zu verstärken oder Boll damit nur raffiniert-„künstlerisch“ ein paar Minuten Laufzeit schinden will. Man sollte vermelden, dass das Finale als Mixtur aus „Filmszenen“ und auf „Doku-Look“ getrimmten, also „verschlechtertem“ Extrem-Groblook montiert ist – das war immerhin anno 1993 noch kein Stilmittel, das jeder Feld-, Wald- und Wiesenfilmer einsetzte (im Gegensatz zum Präsens).

Im Finale beeindruckt Boll bzw. sein musikalischer Berater durch den Einsatz eigentlich abwegiger Musik für das blutige Gemetzel, wie schon im Inhaltsteil kurz angesprochen, sind es klassische, operettenhafte Klänge (bitte fragt mich nicht, ob das „echte“ Operetten- oder Opernmusik ist – das ist ganz gewiss nicht meine Baustelle, im Nachspann wird allerdings Richard Strauss kreditiert), die für einen gelungenen Kontrast zwischen der on-screen-Gewalt und dem Audiotrack sorgen (das sollte, und das ist jetzt das letzte Mal, dass ich Funny Games heranziehe, auch diejenigen zufriedenstellen, die sich beim Haneke-Film über die Zuteilung „Oper=gut, Metal=böse“ aufgeregt haben).

Effekttechnisch gibt Amoklauf außer dem erwähnten Forellen-Snuff nicht viel her. Im Finale wird zwar reichlich gestorben, aber das ist kein Splatter oder Gore, sondern nur schlichtes Kunstblutspritzen der eher Peckinpah´schen-Schule. Die 18er-Freigabe wird mal wieder nicht unbedingt durch den tatsächlichen Gewalt-Gehalt (und deren Explizität) gerechtfertigt als durch die nihilistisch-düstere Stimmung des Gesamtfilms. Allerdings melden manche Seiten im Web empfindliche Kürzungen, wozu ich an dieser Stelle nichts wirklich erhellendes beitragen kann. Consult the OFDB, if in doubt.

Schauspielerisch ist der Film selbstverständlich die Ein-Mann-Show von Michael Rasmussen, der für Boll auch in Mord in Genf? den Uwe Barschel mimte. Es fällt begreiflicherweise schwer, eine solche Performance zu bewerten, da schließlich die Absicht im Raum steht, die Figur so kalt, abweisend und emotionslos wie möglich darzustellen. Andererseits muss man auch das erst mal können und insgesamt wirkt Rasmussen durchaus überzeugend. Man sah ihn später in Fußball ist unser Leben. Einziger „erkennbarer“ Name im Cast ist ansonsten Christian Kahrmann, der ewige Benny Beimer aus der Lindenstraße (im Kino u.a. zu sehen gewesen in Bang Boom Bang), der das widerspenstigste Amoklauf-Opfer mimt. Die weiteren Darsteller kann ich mangels Credits und persönlicher Bekanntschaft nicht zuordnen, mit von der Parie sind u.a. Martin Armknecht (Flashback, Ballermann 6), Susanne Leutenegger (Manta Manta, In Aller Freundschaft) und Birgit Stein (Voll Normaaal, Ballermann 6, House of the Dead).

Die Qualität der ScreenPower-DVD im EuroVideo-Vertrieb ist erwartungsgemäß eher bedenklich. Der Vollbildtransfer ist grobkörnig und plagt sich mit heftigen Verpixelungen, die im Verlauf des Films deutlich an Zahl zunehmen. Andererseits war wohl auch das Quellmaterial nicht der Rede wert, wobei ich nicht ausschließen möchte, dass man das hätte optimaler mastern können, hätte man ernstlich gewollte (für etwas luschiges Mastering spricht, dass die Scheibe im PC-DVD-Laufwerk schon ordentlich, äh, arbeitet…). Schärfe- und Kontrastwerte sind im Kontext durchschnittlich. Der im Vollbildformat präsentierte Film entpuppt sich ohne TV-Overscan als im leichten Letterbox gedreht (1.66:1). Alles Wohlwollen zusammengenommen kann man ein „ganz knapp noch ausreichend“ als Schulnote vergeben. Nichts für den Beamer, auf jeden Fall…

Der Ton (Dolby Digital 2.0) ist, dank der weitgehenden Dialogfreiheit, nicht wirklich wichtig – er erfüllt seinen Zweck, ist aber auch nicht dazu angetan, in ohrenbetäubender Lautstärke über die Dolby-Anlage geschmettert zu werden.

Die Extras erschöpfen sich in einer Trailershow (u.a. auch der Trailer für Amoklauf und einer kurzen Boll-Filmographie. Es ist sicher einigermaßen verzeihlich, dass ScreenPower keine großartigen filmbezogenen Boni aufgetrieben hat, auch wenn´s durchaus interessant wäre, wie Boll, heutzutage der Prototyp eines Film-Kapitalisten, der schlicht des Geldes wegen Regie führt, heute zu einem eher künstlerisch und message-orientierten Frühwerk steht. Zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass ScreenPower mit einer Laufzeitangabe von 65 Minuten maßlos übertreibt…

Also schließen wir die Betrachtungen (ha, doch wieder knapp 10 Seiten zu 50 Minuten Film vollgeschrieben) mit dem Wort zum Sonntag, heute aus technischen Gründen am Donnerstag, ab. Amoklauf ist, speziell, wenn man berücksichtigt, mit welchen inhaltlichen Hohlheiten uns der liebe Doktor Boll in der Gegenwart auf den Pelz rückt, ein interessantes, aber auch gescheitertes Experiment. Der Streifen hat durchaus Ansätze, stimmig und, soweit das überhaupt möglich ist, nachvollziehbar in die Psyche eines Amokläufers einzudringen, schießt sich aber durch die hanebüchene Psychologie, resultierend aus den krampfhaften Bemühungen, den Protagonisten durch eine traumatische Vergangenheit deutlicher zu charakterisieren, ohne aber dabei wirklich zu erklären, was genau gemeint ist, recht heftig ins Knie. Was bleibt, sind einige unangenehm-bedrückende, einige seltsam-kuriose und einige sinnlos-unverständliche Szenen, die sich nicht wirklich harmonisch zusammenfügen. Für die Verhältnisse eines „seriösen“ Boll-Films ist das möglicherweise zwar mehr, als man erwarten konnte, aber auch nicht unbedingt Grund genug, sich wirklich auf einer ernsthaften Basis mit dem Film zu befassen (aber dafür habt Ihr ja mich). Eins allerdings bleibt festzuhalten – von schnieke aussehenden doofen Action-Horror-Trash eines House of the Dead ist Amoklauf weiter weg als die Erde vom Mond… Mit gutem Willen und sämtlichen Hühneraugen zugedrückt ganz knappe vier Bier, und auch die hauptsächlich des curiousity value wegen.

(c) 2005 Dr. Acula

BOMBEN-Skala: 6

BIER-Skala: 4

Review verfasst am: 01.07.2005

„Näher werdet Ihr auf diesen Seiten nie an einen Screenshot aus „Gesichter des Todes“ rankommen, so enjoy it while it lasts…“ – *hüstel*, aber da muss ich widersprechen… :schmoll:

Damals war ich noch jung und optimistisch…