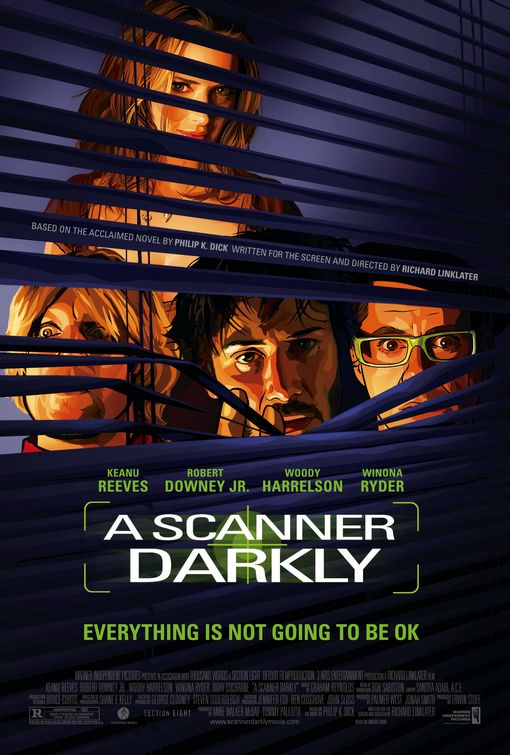

- Deutscher Titel: A Scanner Darkly

- Original-Titel: A Scanner Darkly

- Regie: Richard Linklater

- Land: USA

- Jahr: 2006

- Darsteller:

Keanu Reeves (Robert Arctor), Winona Ryder (Donna Hawthorne), Robert Downey jr. (James Barris), Woody Harrelson (Ernie Luckman), Rory Cochrane (Charles Freck), Lisa Marie Newmyer (Connie), Daemon Clarke (Mike)

Vorwort

In der nahen Zukunft werden die Vereinigten Staaten von einer neuen Droge überschwemmt – „Substanz T“ führt nach stetigem Gebrauch unweigerlich zu Hirnschäden, der einzige bekannte Entzug lässt die Süchtigen als geistlose, leere Hüllen zurück. Robert Arctor arbeitet als Undercover-Cop und lebt mit den T-Junkies Ernie und James zusammen, in der Hoffnung, über ihre Versorgerin Donna (mit der Robert auch angebandelt hat) an die Hintermänner heranzukommen. Arctors Identität ist so geheim, dass nicht einmal seine Vorgesetzten wissen, wer er ist – der neuartigen Technologie der „scramble suits“, die ihre Träger durch ständig wechselnde Gestalt völlig unkenntlich machen, sei Dank. Allerdings führt dies auch dazu, dass Arctor selbst auf der Verdächtigenliste landet und aufgrund von Informationen, die ausgerechnet sein vermeintlicher Freund James ausspuckt, den Auftrag erhält *sich selbst* zu überwachen. Und so besteht sein Dienst fortan darin, sich Überwachungsbänder seines eigenen Hauses anzuschauen. Durch übermäßigen T-Gebrauch verliert Arctor zunehmend die Kontrolle über sein Gehirn, bis für ihn selbst seine Arctor- und seine Cop-Persönlichkeit zwei verschiedene Identitäten werden und seine Cop-Seite darüber grübelt, ob die Arctor-Persönlichkeit nicht doch, wie von James behauptet, terroristische Anschläge plant…

Inhalt

Der Film: Richard Linklater gehört zweifellos zu den interessantesten US-Regisseuren der Gegenwart – der selfmade-Filmemacher erarbeitete sich mit Filmen wie „Slacker“, „Dazed and Confused“ und dem wunderschönen „Before Sunrise“ einen Ruf als Darling der Independent-Szene und schaffte es, auch in Ausflügen ins Major-Mainstream-Fach wie „School of Rock“ (mit dem Jack Black zum „bankable star“ wurde) und – mit Einschränkungen – „Bad News Bears“, die sich an ein breites, Popcorn-orientiertes Publikum richteten, seine Würde intakt und den Willen zu anspruchsvollem Indie-Kino zu behalten.

Philip K. Dick auf der anderen Seite war der große Außenseiter der „klassischen“ SF-Schriftsteller-Szene der 50er bis 70er Jahre, zusammen mit vielleicht noch Robert Silverberg der offizielle „Hippie“ der Szene, freimütig im Umgang mit Drogen, die auch ursächlich für viele wilde Ideen seiner Kurzgeschichten und Romane gesehen werden müssen. Erst kurz vor und nach seinem Tod 1982 wurde sein Material für den Film entdeckt – auch wenn oft genug nur Motive und einzelne Ideen seiner Geschichten aufgegriffen wurden, um mal mehr („Blade Runner“, „Total Recall“, „Minority Report“), mal weniger („Screamers“, „Paycheck“, Next, „Impostor“) intelligente Adaptionen hervorzubringen. Doch selbst den gelungeneren Dick-Verfilmungen (und während ich dies schreibe, sind schon wieder drei neue Projekte nach Dick-Ideen in der Mache) ist gemeinsam, dass sie mit dem geschriebenen Wort des Autoren nicht allzuviel zu tun haben (das Extrembeispiel dafür ist sicherlich „Next“, der es fertig bringt, aus der Geschichte mit Mühe und Not das „Vorhersage“-Element zu übernehmen und trotzdem die Aussage der Story komplett umzukehren). Nicht verwunderlich, dass die Verwalter des Dick-Nachlasses mittlerweile nicht mehr ganz so freimütig mit den Rechten umgehen und auch Richard Linklater und seinen Ansatz von „A Scanner Darkly“ einer eingehenden Prüfung unterzogen, ehe sie die Genehmigung herausrückten.

Die Sorge war unbegründet, denn so akkurat, so bis ins Detail werkgetreu hat bislang niemand Dick verfilmt (und es steht zu befürchten, dass dies auch nie wieder der Fall sein wird). Dicks autobiographischer Roman, der entstand, als der Autor 1975 nach einer mehrjährigen Phase, in der er mit jungen Junkies zusammenlebte und sich willenlos der Drogensucht hingab, die Kurve kriegte und sich erstens entgiftete und zweitens wieder an die Schreibmaschine setzte (und dem die vagen SF-Elemente eher nachträglich aufgepropft wurden, weil Dick – vermutlich zurecht – glaubte, einen Mainstream-Roman würde ihm niemand abkaufen), und der (wie auch der Film) Dicks durch Drogenkonsum getöteten und geschädigten Freunden und Bekannten gewidment ist, wurde lediglich um einige vernachlässigenswerte Subplots gekürzt, lässt die Essenz, die Hauptstory aber völlig intakt. Herzstück der Geschichte sind klassische Dick-Trademarks wie die Verzerrung der Realität, des Bewusstseins, der Wahrnehmung des Protagonisten (auch wiederzufinden in den Adaptionen von „Blade Runner“ und „Total Recall“), ein augenscheinlich undurchschaubarer, verwirrender Plot, in dem die Handlungsmöglichkeiten, der freie Wille des Protagonisten durch äußere Einflüsse und Manipulationen stark eingeschränkt ist, und Paranoia. Im Gegensatz zu vielen anderen seiner Geschichten und -Romane belässt es Dick, bedingt durch den starken autobiographischen Anstrich der Story, nicht bei bloßen Umschreibungen, sondern stellt die Bewusstseinsveränderung, den Gehirnschaden, den sein Protagonist davon trägt, in direkten Zusammenhang mit dem Drogenge- und mißbrauch und nähert sich schon fast Burroughs‘ „Naked Lunch“ an.

Darüber hinaus greift der Roman und konsequenterweise auch die getreue Filmumsetzung Themen an, die in unserer Zeit fast noch aktueller sind als in den 70er Jahren – permanente Polizeiüberwachung, die sicher nicht von ungefähr an Schäubles feuchte Träume erinnern (in einer Szene wird sogar angedeutet, dass die Überwachung um ihrer selbst stattfindet, die Droge „Substanz T“ also nur vorgeschoben wird, um einen Grund für die Überwachung zu haben), das Existieren von gewinnorientierten Nicht-Regierungsorganisationen mit „regierungsähnlichen“ Aufgaben (hier die wichtige Organisation des „Neuen Pfads“, die das Entzugsprogramm für T-Junkies durchführt), die zunehmend verschwimmenden Grenzen zwischen Verbrechen und Verbrechensbekämpfung und (SPOILER) die moralische Frage, ob und inwieweit „Unschuldige“ im Sinne eines „greater good“ geopfert werden können, dürfen und sollen. Nun, wer Richard Linklater kennt, und speziell „Before Sunset“, der in einem ungeahnten Ausbund der Frechheit eigentlich im Tiefsten seines Herzens nichts war als eine als Romanze getarnte Abrechnung mit den ersten vier Jahren der Bush-Administration (was man auch erst mal schaffen muss), ahnt, dass ihn auch oder gerade diese Ideen angesprochen haben müssen. Seine Adaption des Romans bleibt, wie schon festgestellt, extrem dicht an der Vorlage und bietet, im Gegensatz zu „Blade Runner“ und „Total Recall“, sogar den Vorzug einer eindeutigen Auflösung des Plots.

Wenn Filmfreunde über „A Scanner Darkly“ reden – und das meistens wenig vorteilhaft – ist das erste Thema vorhersehbar immer das Rotoskopie-Verfahren. Linklater wollte keinen Live-Action-Film, sondern ließ, wie schon in seinem philosophischen „Waking Life“ aus dem Jahr 2001, die Realaufnahmen mit dem (eindrucksvollen) Ensemble im aufwendigen Rotoscope-Verfahren über-animieren (diverse Probleme mit dem ursprünglich angeheuerten Animationsstudio sorgten dafür, dass der Film sein knappes Budget deutlich überzog und mit über einem Jahr Verspätung in die Kinos kam). Man kann sicherlich darüber streiten, ob dieses Gimmick notwendig war; ich persönlich neige der Ansicht zu, dass „A Scanner Darkly“ auch als Realfilm möglich (und gut) geworden wäre, der Film aber andererseits durch den bunten Comic-Look eine nicht zu unterschätzende Ebene hinzugewinnt, nämlich als Metapher für den Realitätsverlust durch Drogenkonsum, in dessen Sinne auch vielleicht „störende“ Details wie nie ganz stillstehende Kanten (auch bei unbeweglichen Objekte) und die scheinbar ständig in Bewegung befindlichen Gesichtszüge der Charaktere sich in den Kontext des Films einpassen, sozusagen Roberts Geisteszustand für den Zuschauer visuell fassbar machen (und, ganz abgesehen davon, dem Film aufwendige CGI-Effekte für den „scramble suit“ und den einen oder anderen Transformations-Shot ersparen, was wiederum deswegen sinnvoll ist, weil „A Scanner Darkly“ nunmal kein FX-Stoff ist). Aber das ist halt das Kreuz mit den Filmfans – einerseits jammern sie rum, weil ein Film aussieht wie der andere, und wenn dann jemand mal was *richtig* anders macht, ist’s auch nicht recht (zumal „A Scanner Darkly“ technisch ungefährt Lichtjahre über Ralph Bakshis unbeholfener rotoskopierter „Herr der Ringe“-Verfilmung steht). Der einzige Einwand, den ich habe, ist, dass das Design der „scramble suits“, so wie Linklater es sich vorstellt, mir denkbar unpraktisch erscheint (sicherlich ist’s unmöglich, einen Träger dieses Anzugs wiederzuerkennen, aber es gibt sicherlich nichts auffälligeres als jemanden, dessen Aussehen sich jede Sekunde ein-zweimal komplett verändert. Dicks Konzept erscheint mir da deutlich sinniger, wechselt es die Gestalten im Nanosekunden-Bereich, also außerhalb jeder bewusster Wahrnehmung, hat allerdings den empfindlichen Nachteil, praktisch unmöglich filmisch dargestellt werden zu können; ist also eine Frage des Kompromisses zwischen technischer Machbarkeit und Intention des Effekts, und auf dieser Ebene kann man mit Linklaters Entscheidung dann schon wieder leben).

Wenn „A Scanner Darkly“ rein filmisch ein Problem hat, dann das, dass das Quellmaterial nicht wirklich einen Spannungsbogen aufweist, der sich über Arctors fortschreitende psychische Störung hinaus entwickelt, es gibt keine Tempowechsel; es regieren lange Dialogsequenzen, es gibt kaum „Action“ für Adrenalinjunkies. Schreiber dieser Zeilen, der bekanntermaßen einer arthousigeren Angelegenheit auch nicht aus dem Weg geht, empfand das Tempo des Films angenehm und und sich schlüssig aus der Story entwickelnd, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der sich „A Scanner Darkly“ mit Vergleichswerken wie „Total Recall“ oder auch „Blade Runner“ im Hinterkopf ansieht, maßlos enttäuscht ist über den spröden, bedächtigen Rhythmus, und, natürlich, die Rotoskopie-Effekte, die, je länger ich darüber nachdenke, mir immer besser gefallen, da sie dem ganzen Prozedere einen eigentümlichen, „other-worldly“ Reiz verleihen und durch die mal mehr, mal weniger subtilen Farbverfremdungen aus alltäglich anmutenden Aufnahmen und Einstellungen Filmkunst im positiven Sinne machen, wobei die Animation natürlich schon verloren hätte, wären die zugrundliegenden Aufnahmen von Kameramann Shane F. Kelly nichts taugen würden.

Es taugt übrigens auch der gelungene, unaufdringliche und doch fast stets präsente Score von Graham Reynolds („The Journeyman“).

In Sachen Altersfreigaben zeigt sich einmal mehr der grundsätzliche Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Rating-System. Während „A Scanner Darkly“ wegen seiner Darstellung des Drogenkonsums, ein wenig nudity, foul language und minimaler Gewalt glatt ein R-Rating kassierte, verlieh ihm die deutsche FSK eine ab 12-Freigabe, ungeachtet der Tatsache, dass ein Zwölfjähriger vermutlich ob der Dialoge, der Story an sich und des Filmstils gelangweilg bis genervt abwinken würde, aber, hey, es ist ein Zeichentrickfilm, muss ja für Kinder und Jugendliche sein… (nicht, dass ich die Freigabe per se für unpassend halten würde, aber die FSK schnallt einfach oft auch nicht, wer die Zielgruppe eines Films ist, erinnern wir uns schnell an das FSK-6-Debakel um „KeinOhrHasen“)

Wie schon gesagt gelang es Linklater, für seinen schmal budgetierten Film ein erstaunliches Ensemble, das sich größtenteils mit Gewerkschaftsraten-Gagen zufrieden gab, zu rekrutieren. Keanu Reeves erweist sich entgegen der Befürchtung des Schreibers dieser Zeilen als ausgezeichnete Wahl für Arctor und bringt tatsächlich menschliche Tiefe in den Charakter. Er ist allerdings trotzdem klarer zweiter Sieger gegen das hyperaktiv-spielfreudige Duo „Iron Man“ Robert Downey jr. (dessen motormouth-Monologe man eigentlich, sofern man die O-Ton-Spur bevorzugt, im langsamen Vorlauf abspielen lassen müsste, um sie wirklich mitzubekommen) und Woody Harrelson („Natural Born Killers“, Transsiberian) als brillant aufeinander abgestimmtes Paranoiker- und „surfer dude“-Pärchen. Rory Cochrane („Dazed and Confused“, „Empire Records“, „CSI: Miami“) ist als Junkie im Endstadium schon fast zu aufgedreht, hat aber immerhin den Vorteil, in einer hilariösen Sequenz agieren zu dürfen (SPOILER: in der sein Selbstmord von einem „Twilight Zone“-artigen Erzähler kommentiert wird). Winona Ryder („Dracula“, „Das Geisterhaus“, „Alien – Die Wiedergeburt“) weiß in ihren knappen Szene ebenfalls zu überzeugen (und für den Voyeur gibt’s immerhin eine Rotoscope-Version ihrer Brüste, alternierend mit denen von Lisa Marie Newmyer [„Sin City“, „Return of the Texas Chainsaw Massacre“].

Bildqualität: Warner, von dessen unabhängiger Filiale „A Scanner Darkly“ produziert wurde, präsentiert den Film in dem vielleicht besten anamorphen 1.85:1-Transfer, den ich in letzter Zeit gesehen habe, und bringt eine DVD, bei der ich mir zum ersten Mal richtig richtig zur Anschaffung eines Flachbild-TVs gratuliert habe. Besser. Geht’s. Nicht. Punkt. (schwärm-schwelg)

Tonqualität: Deutscher und englischer Ton werden in Dolby 5.1 zur Auswahl gestellt. Der englische O-Ton ist schon allein der wilden Rants Downeys wegen, die in der DF nur annähernd adäquat zur Geltung kommen, zu bevorzugen. Beide Spuren sind technisch makellos, aber keine echten Feuerwerke für die Heimkinoanlage, da keine großartigen akustischen Effekt-Orgien zu erwarten ist. Die Tonmischung überzeugt, speziell im Hinblick auf den beinahe omnipräsenten (und, wie erwähnt, dennoch unaufdringlichen) Score.

Extras: Auch hier gibt’s keinen Grund zur Klage – neben einem Audiokommentar, den Regisseur Linklater mit Keanu Reeves und Dick-Tochter Isa Dick Hacket bestreitet, gibt’s das Making-of „A Summer in Austin“ sowie eine zusätzliche Featurette über die Animation des Streifens. Der Trailer ist selbstverständlich auch dabei.

Fazit: Angesichts doch einiger negativer Presse und dem Hollywood-typischen recht, eh, liberalen Umgang mit Dick-Stoffen war ich „A Scanner Darkly“ gegenüber zunächst doch eher skeptisch und wartete ab, bis die DVD ins 5-Euro-Segment gerutscht war, aber wie sich schnell zeigte, waren meine Befürchtungen unbegründet. Als Philip-K.-Dick-Verfilmung ist „A Scanner Darkly“, auch im Vergleich zu „Blade Runner“ (der trotzdem insgesamt der bessere *Film* sein mag), unübertroffen, der erste wirklich ernsthafte Versuch, Dicks halluzinatorische, drogenbeeinflusste Gedankenwelten konsequent und werkgetreu auf die Leinwand zu bringen. Man kann darüber diskutieren, ob es der Rotoscope-Animation bedurft hätte; der Film, die Story, funktioniert sicher auch ohne dieses Gimmick (wäre ein hübsches Gizmo für den DVD-Release gewesen, die „nackte“ Version mit draufzupacken), aber, wie oben erwähnt, es passt meines Erachtens zur Drogen-Thematik. Die darstellerischen Leistungen sind ausgezeichnet, die Animation ist technisch perfekt, einzig am Pacing kann man kritteln, doch wenn man Dick akkurat umsetzen will – und das stand hier mehr im Blickpunkt als der Wille, sich den Sehgewonheiten eines Mainstream-Publikums zu unterwerfen -, lässt es sich nicht umgehen, dem Rhythmus der Vorlage zu folgen. Uneingeschränkte Empfehlung für die anspruchsvollere Klientel (und für Dick-Fans sowieso Pflichtprogramm, und für mich bleibt die beruhigende Gewissheit, dass ich Richard Linklater weiterhin im Kreise meiner Lieblings-Regisseure behalten darf…

4/5

(c) 2008 Dr. Acula