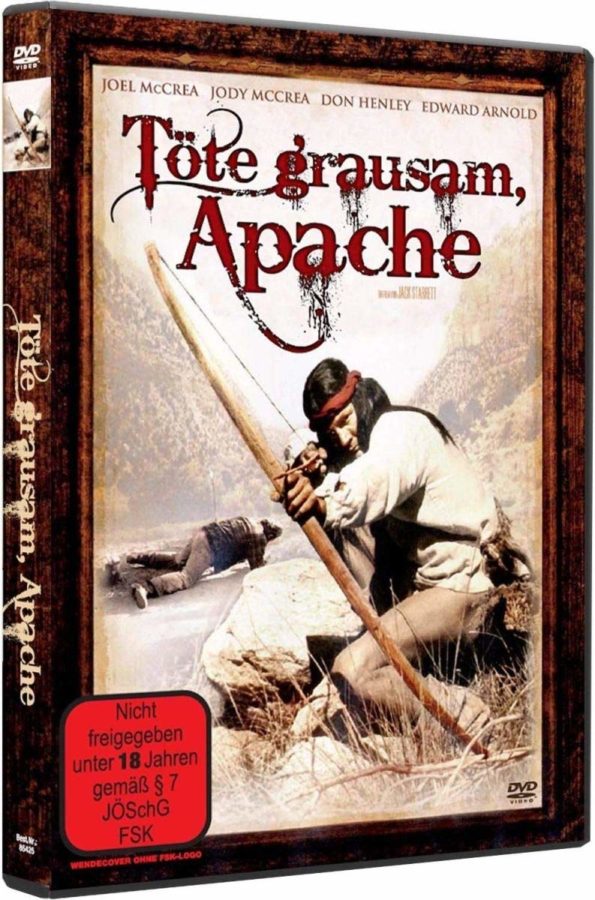

- Deutscher Titel: Töte grausam, Apache

- Original-Titel: Cry Blood, Apace

- Alternative Titel: Apachenblut | Schreit, wenn wir verrecken |

- Regie: Jack Starrett

- Land: USA

- Jahr: 1970

- Darsteller:

Jody McCrae (Pitcalin), Marie Gahva (Jemma, als Marie Gahua), Dan Kemp (Vittorio), Jack Starrett (The Deacon), Robert Tessier (Two-Card Charlie), Don Henley (Benji Dawson), Rik Nervik (Billy Dawson, als Rik Nervick), Carolyn Stellar (Cochalla), Joel McCrae (Pitcalin as old man)

Vorwort

Ich und der Western, das ist eine recht komplizierte Beziehung. Mein Lieblingsgenre war’s schon in meiner Jugend nicht, weil ich mit dem gewöhnlichen Cowboy- und Indianerfilm nicht arg viel anfangen konnte. Vielleicht war ich schon als Kind über die Dämonisierung der Indianer als wilde Unmenschen gestolpert, aber abseits der Karl-May-Verfilmungen und über „High Noon“, der ja einigermaßen wenig mit den Tropes und Klischees des klassischen Hollywood-Westerns zu tun hat, gab’s in dem Bereich wenig, das positiv auf mich Eindruck gemacht hätte. Diese eher grundsätzliche Abneigung gegen die Pferdeoper „verdankt“ auch der Italo-Western, dass ich ihn lange Zeit recht großräumig umfahren habe – ich hab mich diesem Subgenre dann quasi durch die Hintertür, nämlich mein Faible für italienische Mantel- und Degen- bzw. Sandalenfilme einerseits und Horror-, Thriller- und Eurospyklopper andererseits angenähert. Die zyklische Natur des italienischen Kommerzkinos brachte es mit sich, dass Regisseure und Darsteller durch all diese Genres tingelten, und wenn man sich ein umfassendes Bild über die Karriere und Entwicklung der Protatonisten des Stiefel-Kinos machen wollte, musste man sich früher oder später eben auch mit den Western befassen, und zumindest das habe ich nicht bereut. Das hat meine Toleranzgrenze auch im Hinblick auf nicht-italienische Western ein wenig verschoben – wobei ich trotzdem immer noch kein Freund des „Anti-Indianer“-Films bin.

Wieso erzähle ich Euch das alles schon wieder? Weil ich heute mal einen Cowboy-gegen-Indianer-Film nicht-italienischer Herkunft besprechen werde. Es ist zumindest kein „typsicher“ Vertreter des Themas, sondern versteht sich – und sei’s retroaktiv – als revisionistischer, die Verhältnisse etwas gerade rückender und historisch treffenderer Film, womöglich sogar schon eine frühe Reaktion auf DAS WIEGENLIED VOM TOTSCHLAG (1970), der vielleicht nicht als erster, aber als bis dato gewalttätigster und explizitester Western amerikanische Gräueltaten an Indianern thematisierte (in diesem Fall auch als wenig getarnte Reaktion auf den Vietnamkrieg und dortige Kriegsverbrechen wie das My-Lai-Massaker). Natürlich ist TÖTE GRAUSAM, APACHE mehr als nur eine Nummer kleiner – ein billiger kleiner Reißer, inszeniert von Jack Starrett, der in den 70ern einige wohlgelittene Exploitation-Kracher wie EIN FALL FÜR CLEOPATRA JONES oder VIER IM RASENDEN SARG drehen würde.

Vor vielen vielen Jahren sah ich mir den Film stilecht auf VHS mit Desty, Freund und Menschenschinder, was die Bereitstellung erlesen schundigen Betrachtungsmaterials angeht, an – wir kamen übereinstimmend zum Schluss, dass das Grausamste an TÖTE GRAUSAM, APACHE die Tatsache wäre, dass jemand Geld für die Herstellung eines solchen Schnarchers hergestellt und wir Lebenszeit an die Inansichtnahme verschwendet hatten. Damit hätte es eigentlich sein Bewenden haben müssen, aber dann stellte ich eines schönen Tages vor gut drei Wochen fest, dass ein Mensch zweifelhafter mentaler Gesundheit es für eine gute Idee gehalten hatte, eine DVD des Films herauszubringen, und weil ich doof genug bin, dafür dann auch noch 4 Euro springen zu lassen, um zu prüfen, ob TÖTE GRAUSAM, APACHE 2019 noch genauso langweilig ist wie ca. 2005… naja… das Ergebnis habt Ihr nun vor Euch. Geteiltes Leid ist halt dann doch manchmal doppeltes Leid…

Inhalt

Ein alter Cowboy reitet durch die gottverlassenste Wüstenlandschaft, die man sich vorstellen kann. Es ist ein gewisser Pitcalin (Joel McCrea, GRAF ZAROFF – GENIE DES BÖSEN, DER AUSLANDSKORRESPONDENT, VON ALLEN HUNDEN GEHETZT), und wenn wir seinen voice-over-Kommentar richtig verstehen, ist er auf allgemeiner Erinnerungs- und Gedächtnistournee. Vor vierzig Jahren, doziert der voice-over, fand hier – unter seiner Beteiligung – ein grausames Verbrechen statt, dass zum „Pfad der Rache“ geführt habe. Nicht ganz uneffektiv leitet eine Sequenz schneller Schnitte und Dialogfetzen (Erinnerungsfragmente des alten Kauzes) in die Vergangenheit über – flashback movie time!

Die sympathischen Protagonisten, mit denen wir (gottlob nur) die nächsten 70 Minuten verbringen werden, sind ein fideles Fünferpack vom Schicksal zusammengewürfelter Goldsucher. Da hätten wir die jüngere Ausgabe unseres Opas von eben, Pitcalin (Jody McCrea, Joels leibhaftiger Sohn, BEACH BLANKET BINGO, HOW TO STUFF A WILD BIKINI, DIE RASENDEN ROCKER VOM THUNDERSTRIP), wie sich herausstellen wird, der einzige halbwegs anständige Bursche in der Gruppe, deren informeller Anführer Benji Dawson (Don Henley, eher kein „Eagles“-Mitglied, und ansonsten nur noch in einer Statistenrolle in einer Folge von SOLO FÜR O.N.K.E.L. aufgetreten), der seinen Kopf zumindest nicht ausschließlich als Hutständer benutzt. Dazu kommen noch Benjis jüngerer Bruder Billy (Rik Nervik, hauptamtlicher Claim to fame: Vater von Leif Garrett), ein Muttersöhnchen vor dem Herrn und verfressen, der professionelle Spieler Two-Card Charlie (Robert Tessier, DOC SAVAGE – DER MANN AUS BRONZE, EIN STAHLHARTER MANN, DIE TIEFE, STAR CRASH) und der Prediger, der sich nur Deacon (Regisseur Starrett höchstselbst, als Schauspieler zu sehen in RAMBO, MENSCHEN AM FLUSS oder NIGHTWISH – OUT OF CONTROL) nennt, und gelobt hat, mit dem erhofften goldigen Reibach dem Herrgott eine schöne Kirche zu erbauen. Die Gruppe ist zusammengerechnet fast so intelligent wie die ähnlich zusammengestellte Reisegesellschaft in CANNIBAL! – THE MUSICAL und dürfte auch in etwa die gleichen Erfolgsaussichten haben.

Nichtsdestoweniger hat diese Vollversammlung herausragender Specimen des Abschaums menschlicher Zivilisation es geschafft, sich mit einer Apachen-Familie anzufreunden (ich will nicht so weit gehen und behaupten, dass die Indianer ihr Schicksal verdient haben, wenn sie auf gut Freund mit diesem Haufen erkennbarer Riesenpacken machen, aber… well… ich tendiere in die Richtung) – jedenfalls herrscht Feierstimmung. Benji und einer der Indianer machen gemeinsam Musik, es wird getanzt, und Billy versucht gut gelaunt, eines der hübschen Apachenmädchen, in diesem Falle Cochalla (Carolyn Stellar, KLEINE TEUFEL, POLICE STORY), zu begatten. Still, it’s all quite in good fun. Bis Charlie und Deacon beim Tanzen versehentlich ein paar Tonkrüge der Indianer zertreten. Jemme, die zweite junge Indianerin (Marie Gahva, DIE ZWEI VON DER TANKSTELLE, SHERIFF OHNE COLD UND TADEL), versucht hastig den Inhalt der Krüge in Sicherheit zu bringen, aber Deacons Adlerauge hat schon angeschlagen – GOLD!!! Persönlich würde ich mir über die zwei-drei Gramm Edelgestein, die sich da verborgen haben, kein graues Haupthaar wachsen lassen, aber schon die Conquistadoren wussten (und lagen gerne falsch damit), dass wo zwei-drei Gramm Gold zu finden sind, auch ein paar Tonnen nur auf ihre Ausgrabung warten, und weil das Goldsuchen ja irgendwie auch Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit sind, wandelt sich die Stimmung blitzschnell von fröhlicher Feier zu simpler Gier. Der alte Patriarch des Apachen-Clans (Caroll Ford, DANIEL BOONE) versucht Jemme vor Charlies Zugriff zu retten, aber der rammt ihm ein Messer in den Bauch und auch der zweite männliche Indianer im Camp (Andy Anza, MURIETTA – GEISSEL VON KALIFORNIEN) wird über den Haufen geschossen. Die Mutter des Clans (Barbara Sanford, DER CHEF) mit auf dem Rücken geschnalltem Baby versucht zu fliehen, wird aber von Deacon mit einem Präzisionsschuss, der sowohl Mama als auch Kind tötet, erlegt. Innerhalb von zwei Minuten ist aus der Fête ein Massaker geworden. Mit Ausnahme des gelinde entsetzten Pitcalin ist das für die Männer kein gesteigerter Grund zur Veranlassung, zumal mit Cochalla und Jemme noch die Mädchen übrig sind, die man hinsichtlich Herkunfts- bzw. Fundort des Goldes befragen kann. Die Girls sind jedoch nicht sonderlich redselig, was man ihnen angesichts der jüngsten Ereignisse nicht verübeln kann. Die Androhung von Folter bringt Deacon und Charlie auch nicht weiter. Nachdem Cochalla standhaft schweigt, versuchen die Männer ihr Glück bei Jemme. Das wiederum nutzt Cochalla zur Flucht. Benji nimmt die Verfolgung zu Ross auf, währenddessen Deacon und Charlie weiterhin Jemme bearbeiten und ihr so lange garstig Ungemach antut, bis Jemme – zu meiner persönlichen Verblüffung auf Spanisch, was auch in der Folgezeit das Idiom sein wird, in dem die Apachen, auch untereinander, kommunizieren – einknickt und, übersetzt von Multilinguist Pitcalin, anbietet, die Goldsucher zum Gold zu führen. Na, das ist doch alles, was die freundlichen Herren hören wollen. Benji hat mittlerweile Cochalla eingeholt und haut ihr als Disziplinarmaßnahme ordentlich was für die Kauleiste. Apachinnen halten offenbar nichts aus, denn als Benji das Mädel ein paar Minuten später über den Gaul gehängt zurück ins Lager schleift, hat die Kleine den Weg in die ewigen Jagdgründe bereits gefunden. Shit happens.

Man sattelt die Klepper und reitet vom Hof, mit Ausnahme von Deacon, der sich mal eben an seine christliche Prägung erinnert und verkündet, den Wilden zumindest ein christliches Begräbnis zu spendieren. Tatsächlich verpasst er den Dahingemeuchelten eine Predigt, wonach er durchaus daran glaube, dass auch die ungläubigen Indianer vom Herrgott errettet werden und seinen Segen finden. Ich wollte ihn beinahe für progressiv halten, bis klar wird, dass seine „Begräbnis“-Formalitäten sich darauf beschränkt haben, die Leichen von ihren Skalps zu befreien – wir sind noch in diesen liebenswerten Zeiten, in denen eine Indianerkopfhaut noch gutes Geld einbringt. Die Leichen liegen weiterhin rum und Deacon hat sich die Taschen mit Skalps vollgestopft. So sind sie, die Christenmenschen.

Die Gruppe reitet also nach Jemmes Anweisungen tiefer in die Pampa.

Indes kommt ein noch recht frohgemuter Indianer (Dan Kemp, DIE RASENDEN ROCKER VOM THUNDERSTRIP, HELL’S BLOODY DEVILS, GEIER KENNEN KEIN ERBARMEN) von der Jagd nach Hause. Er trägt den typischen Apachen-Namen Vittorio (nicht, dass uns das jemals im Film jemand verraten würde) und, was bis ungefähr fünf Minuten vom Schluss ein Geheimnis sein wird, aber auch die einzige von der Altersstruktur der Apachen-Family sinnvolle Möglichkeit ist, Jemmes und Cochallas Bruder und der Ehemann der dahingemeuchelten Mutter. Und er entdeckt die schöne Bescherung, dass er zum nächsten Manitou-Fest erheblich weniger Geschenke besorgen muss. Anstatt für diese gewaltige Ersparnis im Familienunterhalt dankbar zu sein, schwört Vittorio wortlos, aber nichtdestoweniger deutlich, die blutigste aller blutigen Indianer-Rachen, und ob die kalt oder heiß serviert wird, ist ihm grad egal. Da sich Benjis Gruppe nicht wirklich darum geschert hat, ihre Spuren zu verwischen, gestaltet sich die Aufnahme der Verfolgung der Mörderbande für einen anerkannten Fährtenleser, wie es jeder Indianer serienmäßig ist, nicht sonderlich schwer.

Apropos Mörderbande. Nur, weil die Herren ein gemeinsames Ziel vor Augen haben, heißt das noch lange nicht, dass die Burschen in jeder Hinsicht an einem Strang ziehen. Und besondere Pitcalin findet sich in der Position des von den Kameraden kritisch beäugten Außenseiters wieder, insbesondere weil er Jemme ein bisschen zu sehr zu mögen scheint. Man verstehe Charlie und die anderen nicht falsch – als Gebrauchsmöse für zwischendurch haben die auch nichts gegen eine fesche Squaw einzuwenden, aber echte Gefühle an einen Untermenschen zu verschwenden, käme ihnen nicht in den Sinn. Andererseits hat Benji auch mit seinem Brüderchen Billy und seiner Verfressenheit, die zu Undiszipliertheiten führt, alle Hände voll zu tun, dieweil Deacon und Charlie sich beim Kartenspielen bescheißen (wobei Deacon nicht vergisst darauf hinzuweisen, dass das Karteln an und für sich Sünde und dem Herrgott kein Wohlgefallen ist).

Bei einer Übernachtung (und, Gott, ich LIEBE es, dass Starrett gar nicht mal so tut, als wären das day-for-night-Shots, sondern einfach bei hellem Tageslicht und Mittagsonne filmt und behauptet, dass das ungefähr bei Morgengrauen stattfinden soll), weckt Deacon Billy aus dem Schönheitsschlaf. Es gibt was zu sehen, behauptet der Gottesmann, und da lügt er nicht. Hinter einem Felsvorsprung, im nächstbesten Teich, betreibt Jemme ihre Morgentoilette, nackt, so wie Manitou sie geschaffen hat. Da rollt sich bei Billy die Sabberzunge aus und auch der Deacon, der sowas ja eigentlich nicht sehen, wissen oder wollen darf, hält das für einen erfreulichen Anblick. Das würde womöglich der dazustoßende Pitcalin so sehen, wäre er allein und kein Gentleman, aber in der vorliegenden Form findet er die Spannerei echt nicht gut und haut deswegen Billy eins auf den Vollbart, der aber wohl keine sonderlich dämpfende Wirkung hat, jedenfalls schraubt Billy sich wenig elegant ins Wasser. Jemme packt die Badehouse wieder ein und verzieht sich, aber Billy ist sauer und verlangt nach sofortiger Satisfaktion in Form eines dreckigen Schaukampfs. Deacon spielt das johlende Publikum und steht unverrückbar wie eine teutsche Eiche hinter Billy, gibt taktische Anweisungen, kann aber trotzdem nicht verhindern, dass Pitcalin Billy das Nasenfahrrad vom Riechkolben haut, womit er einen deutlichen strategischen Vorteil gewinnt. Wer nicht sieht, wo er hinhauen muss, hat’s im Zweikampf eher schwer und so zieht Pitcalin, obwohl auch einige Wirkungstreffer weggesteckt habend, schlussendlich den Längeren. Im Umkehrschluss lässt das seine Popularitätswerte Kramp-Karrenbauer-artig in der Gruppe ins Bodenlose abstürzen. Jeder macht sich so gut Feinde, wie er kann.

Uns Vittorio verfolgt die Goldsucher nach wie vor, stellt sich dabei aber für einen ausgefuchsten Jäger erstaunlich doof an. Ich bin mir z.B. gar nicht mal so sicher, ob die Szene, in der der Apache beim Balancieren auf Steinen an einem Flusslauf platschend in den reißenden Strom fällt und verzweifelt versucht, sich irgendwie wieder ans trockene Ufer zu retten, so im Drehbuch stand, oder der gute Mann nicht einfach versehentlich weggerutscht und Starrett geistesgegenwärtig genug war, die Kamera laufen zu lassen, um eine dramatische Abenteuerszene gratis filmen zu können. Immerhin, der handgeklöppelte Bogen und der Pfeilköcher bleiben heil. Wird man ja wohl noch mal brauchen, so der Apache grausam töten will.

Nach einem weiteren Tagesritt und beginnender Skepsis, ob Jemme den Tross wirklich in Richtung eines einträglichen Goldvorkommens führt, schlagen die Goldsucher einmal mehr ihr Lager auf. Vittorio hat das dreckige Halbdutzend mittlerweile eingeholt. Wenn er denn wollte, könnte er die ganze Baggage nun grausam meucheln, aber uns Vito ist ein Umstandskrämer, bindet nur die Kleppergäule der Cowboys los und entlässt sie in die Freiheit, ehe er sich wieder in die Nachtschatten verabschiedet. Der Verlust der reitbaren Untersätze ist fraglos eine Unerfreulichkeit erster Kajüte, hält die gierigen Golddigger-in-spé aber nicht weiter auf. Dann geht’s halt auf den Stiefeln weiter. Zwar ist die Stimmung gereizt, aber noch verträgt sich das schlagende Pack halbwegs.

In nächsten Nachtlager kuschelt sich Pitcalin ziemlich heftig an die Indianerin, es gelingt ihr aber dennoch, sich aus seiner zärtlichen Umarmung zu entwinden. Und als Billy sein fuselgetrübtes Auge öffnet, fallen ihm drei Dinge auf – Jemme ist weg, Pitcalin ist weg, und die Wasservorräte sind arglistig verschüttet. Zeter Mordio Verrat, denn natürlich kann die einzige Erklärung dafür sein, dass Pitcalin sich die Squaw unter den Arm geklemmt hat. Dabei ist Pitcalin, doof wie er ist, nur der stiften gegangenen Maid auf der Spur – als er sie einholt, fragt Jemme verständlicherweise, warum er sie nicht einfach in Ruhe lässt. „Weil ich dich liebe“, murmelt Pitcalin auf Spanisch. Jemme hält ihren Verehrer für einigermaßen durchgeknallt, zumal, was Pitcalin erst jetzt realisiert, uns aber schon lange klar ist, der verfolgende Rachegeist ihr eigenfleischundblutlicher Bruder ist, aber nichtsdestoweniger lässt sie sich von ihm ins Lager zurückschleifen. Was von den Kameraden mit angebrachter Verwunderung aufgenommen wird, okay, Jemme ist abgehauen und Pitcalin ihr hinterher, aber warum, zum Geier, hat er Billy und Co., denen er ja nicht gerade Weihnachtskarten schicken will, dann nicht ihrem Schicksal überlassen? Pitcalins Erklärung, dass es des Goldes wegen gewesen sei, überzeugt niemanden, auch nicht mich, zumal er noch nachschiebt, dass er selbst an dem sich hoffentlich einstellenden Reichtum keinerlei persönliches Interesse mehr hegt.

Was ist nun aber mit dem grausamen Töten? Okay, okay, Vittorio fängt jetzt langsam damit an, und zwar nach alter Indianersitte mit Pfeil + Bogen. Billy fängt sich einen Pfeil aus dem Hinterhalt in den Rücken ein. Sieht auf den ersten Blick zwar tödlich aus, aber Billy hat für ein Mamasöhnchen erstaunlichen Überlebenswillen und ist zumindest bei Bewusstsein. Benji schreit nach einer Trage, aber… es ist eben eine reichlich wüste Angelegenheit rund um unsere Freunde, und da keiner ein Handy und einen IKEA-Prospekt für die Trage „MÖRD“ dabei hat, sieht’s nicht gut aus. Selbst Benji muss einsehen, dass es unpraktisch ist, den waidwunden Billy weiter mitzuschleppen. Benji verabschiedet sich emotional von seinem Bruderherz und drückt ihm noch eine Wumme in die Hand.

Wenig später kuckt sich Vittorio sein stolzes Werk an. Billy ist körperlich und mental nicht in der Lage, dem Indianer mit der Knarre auch nur eine Schramme zu versetzen und auch sein couragierter Selbstmordversuch bleibt leider ohne Erfolg. Die Schussgeräusche vermitteln den ein paar Meilen weiter gekrauchten Goldsuchern allerdings, dass es das mit Billy wohl gewesen sein muss. Das lässt bei Benji den Draht aus der Mütze springen – er fordert bei seinen Gefährten Beistand für eine sinnfreie Rettungsaktion an, erntet aber nur mitleidige bis desinteressierte Blicke. Da Blut dann doch dicker als nicht vorhandenes Wasser ist, macht sich Benji allein auf die Reise, was nicht seine beste Idee sein wird.

Vittorio hat Billy so an die Leine gelegt, dass er FAST an das Wasser eines kleinen Baches kommt (wenigstens kommen wir jetzt langsam zu „grausam“, wenigstens in püschologischer Sicht), und was dem einen an Zentimetern zum feuchten Glück fehlt, hat Benji, der relativ unbürokratisch von einer geradezu vietcong-artigen Dschungelfalle eingefangen wird, bald zu viel – Vittorio hängt ihn an den Füßen über dem kühlen Nass auf und staut dann fiesmorchelig den Wasserlauf, so dass der Pegel steigt und Benji langsam ersäuft, während Billy drei Meter weiter dekorativ verdurstet. Yeah, that’s not particularly nice…

Bei den verbleibenden Goldsuchern machen sich Auflösungserscheinungen bemerkbar. Pitcalin zieht mit Jemme weiter, Deacon marschiert auf eigene Faust los und Charlie, der hat aufgegeben und bleibt einfach im Schatten eines Felsen sitzen. Der Letztgenannte ist der nächste auf Vittorios Abhak-Liste. Charlie versucht halbherzig, um sein Leben zu verhandeln, aber der Indianer versteht erstens mutmaßlich nur Bahnhof und ist zweitens an einer friedlich-schiedlichen Lösung der Angelegenheit eher nicht interessiert. Warum also sollte Vittorio dankend das angebotene Geschenk von Charlies Knarre annehmen, wenn er die, sobald er Charlie abgemurkst hat, ja sowieso haben kann. Vittorio fängt eine arglos herumlungernde Klapperschlange, packt sie in einen Sack und zieht den nun wieder Charlie über die Rübe. Die Konsequenzen sind vorhersehbar und für den Kartenspieler unschön bis fatal.

Deacon haben Hitze und Durst mittlerweile die letzten in Verbundschaltung befindlichen Synapsen ausgebrannt. Der Prediger ist geistig durch, und als er einigermaßen unprovoziert dem rachehungrigen Indianer vor den Gaul läuft, erkennt er in ihm die Wiederkehr des Messias und betet ihn an. Man nimmt’s, wie’s kommt, denkt sich Vittorio, legt ihm einen Strick um und schleift den den Herrn lobpreisenden Hitzgeschlagenen hinter sich her, vermutlich, bis dem von selbst die Lebensgeister ausgehen. Jedenfalls drückt sich der Film um eine explizite Darstellung Deacons Schicksal.

Ich bin mir nicht wirklich sicher, wohin genau Pitcalin mit Jemme unterwegs ist, aber der Weg führt in höhere Regionen, wo noch ein paar Flecken Schnee die karge Landschaft zieren (nicht genug, um TÖTE GRAUSAM, APACHE für das von mir wohlgelittene Genre des Winter-Western zu qualifizieren, aber ich nehme jede farbliche Abwechslung). Es kommt also notgedrungen zum großen Zweikampf zwischen Pitcalin und Vittorio, denn dass Jemme mit dem ein oder anderen erklärenden Wort die Lage erklären würde (mehr als „nein nein“ auf Spanisch an beide Kombattanten fällt ihr nicht ein). Der Indianer und der Cowboy hauen sich wie die Kesselflicker, ohne dass einer der beiden einen entscheidenden Vorteil erringen könnte – Vittorio ist vielleicht der in Sachen rohe Gewalt überlegene, aber Pitcalin hat die ausgefeiltere Kampftechnik; es ist also die Sorte Fight, die irgendwann 80 Runden später unentschieden endet, weil beide Fighter zu k.o. sind, um weiterzuboxen, aber wie solche Kämpfe normalerweise ausgehen, hat sich noch nicht zu Jemme rumgesprochen. Die bemächtigt sich Pitcalins Büchse, schreit ein paar vage Warnungen und schießt… wer sinkt tot zu Boden?

Nun, die Frage stellt sich nicht wirklich, alldiweil der alte Pitcalin ja den ganzen Zinnober annarratiert hat und jetzt auch das letzte Wort hat. Nicht, dass er uns sagen würde, ob aus ihm und Jemme nach diesem romantischen Liebesauftakt noch was geworden ist, sondern nur, dass er sich seither nie mehr von dieser Büchse getrennt habe, aber auch nie mehr auf dem Pfad der Rache lustwandelt sei. Mit diesem Wort zum Sonntag entlässt uns der Film in unser weiteres Leben. Da sollten wir mal drüber nachdenken tun, newa?

Tja, war TÖTE GRAUSAM, APACHE tatsächlich der öde Stinkstiefel, als den ich ihn in Erinnerung hatte? Die Antwort ist wie üblich ein eindeutiges „sowohl als auch“… Ja, es ist schon eine ziemlich „zaachate“ Angelegenheit, trotz der nur knapp 76 Minuten der deutschen Fassung, für deren Ungekürztheit ich mich nicht abschließend verbürgen möchte, und es hilft sicher nicht, dass wir uns größtenteils in der Gesellschaft einiger besonders verabscheuungswürdiger Individuen aufhalten dürfen (und ebenso wenig, dass Vittorio, der rächende Indianer, uns weder durch Dia- noch durch Monologe über seine internen Workings unterrichtet und Dan Kemp nun auch nicht gerade der Schauspieler ist, der eine wortlose Performance so gestalten kann, dass man als Zuschauer auch versteht, wie die Figur funktioniert. Zum Glück ist die Story pretty basic). Ebenso natürlich ist die „Grausamkeit“ und die Brutalität der Gewaltdarstellung, die das DVD-Cover darüber jubeln lässt, dass der Film in 12 Ländern verboten worden sei, knapp fünfzig Jahre später kein Aufreger mehr (wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass Kürzungen vorgenommen wurden, aber die diesbezügliche Bibeln OFDb und Schnittberichte.com schweigen sich zu dieser Frage aus; meine Hypothese beruht auf einer Laufzeit von 82 Minuten, die von der IMDb angegeben wird, und wenn wir von da den üblichen Konvertierugngsverlust abziehen, bliebe eine theoretische Uncut-Laufzeit von etwa 79 Minuten übrig, also gut drei-, dreieinhalb Minuten mehr als die Laufzeit der DVD und der sicher als Master zugrunde liegenden Silwa-VHS-Kassette). Aber zwischen den öden Szenen durch die karge und optisch wenig attraktive Landschaft reitender bzw. latschender Idioten findet sich dann doch das ein oder andere kleine bisschen interessanten Charakter-Interplays, und an und für sich ist der US-B-Western ja nicht unbedingt DAS typische Geläuf für Geschichts-Revisionismus, also zücken wir auch dafür schon mal eine kleine virtuelle Anerkenntniskarte.

Ein paar großzügig hingeworfene Bonuspunkte verleihe ich auch dafür, dass der Film sich bemüht, seine weißen Cowboys nicht NUR als erstklassige Arschgeigen (was sie natürlich sind) und die Indianer nicht als dem Weißen Teufel allein schon durch das Native-American-Sein an Humanismus überlegenen edlen Wilden zu zeigen. Vittorio ist in seinem Rachestreben ebenso engstirnig und in letzter Konsequenz selbstsüchtig wie die weißen Goldsucher, und die wiederum sind keine eindimensionalen Abziehbilder, sondern zeigen durchaus Gefühle – halt nicht für den roten Mann, den sie durch die Bank für schlichtweg nicht auf einem Level des Menschseins anerkennen, aber auch keine stupiden Schlächter. Sie sind Kinder ihrer Zeit, die in dem Bewusstsein aufgewachsen ist, dass der Indianer ein primitiver Untermensch ist, der keine Rechte hat, den man ausnutzen und auch folgenlos töten kann, aber untereinander bei aller Gier nach Gold und dem Wunsch, davon einen möglichst großen Anteil zu erhaschen, aber irgendwie doch schon auch… naja, Menschen, deren Beweggründe man nicht teilen wird (oder sollte), aber im Kontext „ihrer“ Zeit einigermaßen nachvollziehbar bleiben. Nur Pitcalin… ausgerechnet der bleibt eine Chiffre, eine erzählerische Leerstelle, und da er dummerweise halt auch unsere Hauptfigur ist und aus dessen Sicht wir die Geschichte geschildert bekommen, beraubt das dem Film seines Potentials; warum Pitcalin das tut, was er tut (beginnend von der Frage, wie er als vergleichsweise feingeistiger Geselle in diese Halsabschneidergesellschaft geraten ist, und dann eigentlich bei jeder seiner Aktionen), bleibt vage, unbestimmt. Liebe? Als Argument kaum glaubwürdig, auch wenn es als einziges angeboten wird. Angeborenes Gutmenschentum? Für die Zeit eher unwahrscheinlich – zumal auch eine Moral von der Geschicht‘, wonach Pitcalin aus dem ganzen Zinnober irgendwas gelernt hätte (jaja, sein voice-over nuschelt von „furchtbaren Verbrechen“ und dem „Pfad der Rache“, der nie irgendwas bringt, aber das sind solche Allgemeinplätze, dass sie auch ungesagt hätten bleiben können), fehlt auch. Pitcalin mag der „Held“ und der „Gute“ der Geschichte sein, aber er ist mir nur um Nuancen sympathischer als Billy, Benjie & Co. in ihrer ehrlichen Goldgier. Dass Vittorio, der rächende Apache, ebenso unbeschrieben bleibt wie Pitcalin, ist dagegen für mich einigermaßen in Ordnung, klassifiziert es den Indianer doch als eine Art Naturgewalt, personifiziertes kosmisches Karma, das keiner tieferen Charakterisierung bedarf.

Filmisch allerdings ist Starretts Streifen ziemlich uninteressant – in der Mojave-Wüste und im Sequioa National Park gedreht gibt’s nur wenig, was dem Auge einigermaßen schmeichelt, ansonsten ist karge Wüstenlandschaft das Gebot der Stunde, gegen das mancher staubiger Italowestern förmlich lebensbejahend-comichaft bunt wirkt. Die Kameraführung und der Schnitt sind bis auf den zugegeben ganz einfallsreich gestalteten Start in den Flashback langweilig, und generell braucht der Film nach seinem kleinen Eröffnungsmassaker viel zu lang, um wieder, hihi, in die Hufe zu kommen. Und wenn wir dann endlich mal in den Rachepart kommen, ist das auch einigermaßen unspektakulär (mit der oben gemachten Einschränkung), Vittorios Rachemethoden sind weniger exzessiv-brutal als gemein-fies. Wer also erwartet oder erhofft, dass ihm Eingeweide und abgetrennte Körperteile um die Ohren fliegen, der kann getrost wieder zu irgendeinem Schnaas-Film greifen, TÖTE GRAUSAM, APACHE ficht dann schon eine etwas feinere Klinge. Wobei man natürlich schon sagen kann, dass etwas mehr Exaltiertheit in der Gewaltdarstellung tatsächlich ein bisschen geholfen hätte…

Die schauspielerischen Leistungen sind so la la. Jody McCrae ist nicht viel mehr als ein wandelnder Kleiderständer ohne großes Charisma, Don Henley bringt zumindest etwas Ausstrahlung mit, Rik Nervik ist zu teddybärig, um als fieser Schurke zu funktionieren und Robert Tessier hat als Charlie viel zu wenig zu tun, um sich in irgendeiner Form in den Vordergrund spielen zu können. Am meisten „Spaß“ macht Regisseur Starrett selbst als durchgeknallter Deacon. Dan Kemp muss als Vittorio nur einigermaßen grimmig kucken und Marie Gahva als Jemma dekorativ aussehen. Ist nicht gerade großes Schauspielerkino…

Die Bildqualität (4:3 Letterbox) ist für einen VHS-Transfer erträglich, wobei doch einiges an Verschmutzungen und Defekten auffällt und sich auch einige Digitalartefakte störend bemerkbar machen. Dafür sind Schärfe und Kontrast brauchbar. Der deutsche Synchronton ist ebenfalls im Rahmen des Erträglichen (wobei einmal mehr auffällt, dass jeder Käsefilm aus der untersten Schublade in den 70ern eine professionelle, gut besetzte Synchro spendiert bekam), der englische O-Ton ist mir persönlich zu leise, um verwendbar zu sein.

Wenn’s um nihilistische Western geht, die an die Nieren gehen und dabei nicht aus Italien kommen, bleibe ich dann insgesamt dann doch bei LEISE WEHT DER WIND DES TODES. TÖTE GRAUSAM, APACHE ist wenigstens nicht ganz so hirnverbrannt wie TODESMARSCH DER BESTIEN und verdient sich, wie gesagt, ein aufmunterndes Schulterklopfen für den Versuch eines revisionistischen Western im Gewand eines vorgeblich gewalttätigen Ultra-Low-Budget-Films, aber trotz einiger positiver Ansätze ist der Film insgesamt viel zu langweilig und unaufregend, um sich eine echte Empfehlung zu verdienen.

© 2019 Dr. Acula

BOMBEN-Skala: 8

BIER-Skala: 4

Review verfasst am: 07.10.2019