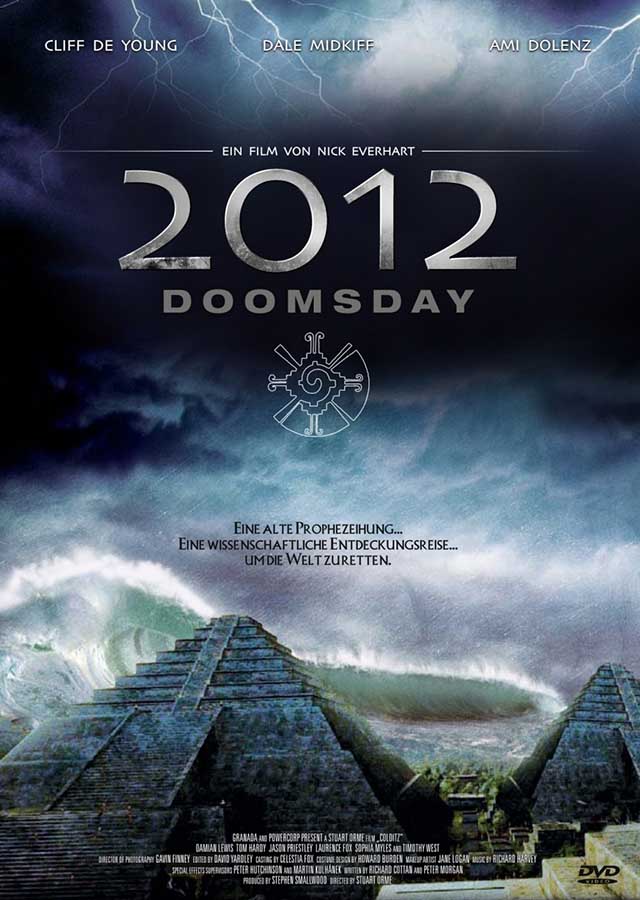

- Deutscher Titel: 2012: Doomsday

- Original-Titel: 2012: Doomsday

- Regie: Nick Everhart

- Land: USA

- Jahr: 2008

- Darsteller:

Cliff DeYoung (Lloyd), Dale Midkiff (Dr. Frank Richards), Ami Dolenz (Susan), Danae Nason (Sarah), Joshua Lee (Alex), Sara Tomko (Wakanna), Caroline Amiguet (Dr. Trish Lane), Shirley Raun (Mrs. Reed), Louis Graham (Dr. Ian Hunter), Jonathan Nation (Uncle Jim), Mark Hengst (Matt)

Vorwort

Dezember 2012 – außergewöhnliche seismische Aktivitäten wie Erdbeben, Vulkanausbrüche und tektonische Verschiebungen erschüttern den Erdball, passend zum anstehenden Ende des aktuellen Zyklus des Maya-Kalenders. Der amerikanische Ober-Geologe (und Ungläubige) Lloyd kommt zu dem Schluss, dass sich die Erdrotation bis hin zum völligen Stillstand verlangsamen wird und im Falle des Falles allerhand katastrophale Katastrophen zu erwarten sind. Dieweil entdeckt Archäologe Dr. Frank Richards, dem sein Grabungspartner unangekündigter und unerwünschterweise seine noch-nicht-ganz-Ex-Frau Trish als neue Kollegin angeschleppt hat, in einer Maya-Kultstätte ein christliches Kruzifix, das ungefähr aus dem 4. Jahrhundert datiert und eine Prophezeihung aufweist, nach der man das Kreuz gefälligst vor Zyklusende in die große Pyramide von Chichen Itza verbringen soll.

In der Nähe von Vera Cruz, Mexiko, sucht die junge Missionarin Sarah (nebenberuflich Lloyds geliebter Lendensproß) verzweifelt nach ärztlicher Hilfe für ein krankheitsgeplagtes kleines Dorf, findet aber nur den Fotoreporter (und Ungläubigen) Alex, der sich auf der Grundlage einiger Semester Medizinstudium als Helferlein aufdrängt – doch als sie im Dorf ankommen, sind alle Einwohner verschwunden. Auf Papas Anruf hin wäre Sarah bereit, sich in sicherere Gefilde zurückzuziehen, doch da stolpern sie und Alex über die hochschwangere Wakanna, die sich einbildet, nach Chichen Itza zu müssen.

In San Diego wiederum wird die Rettungssanitäterin (und Ungläubige) Susan durch das Opfer eines Drive-By-Shootings aus der Bahn geworfen – nicht nur, dass der waidwund Geschossene sich weigert, die zum Gebet gefalteten Patschhände auseinanderzunehmen und deswegen leider in die ewigen Jagdgründe auffährt, am Handgelenk trägt der Knabe ein Tattoo, das sich verdächtig mit einer Traumvision ihrerseits deckt – eine Pyramide und ein Kreuz. Als ihre strenggläubige Mama, die der festen Überzeugung anhängt, die Endzeit sei angebrochen (und sich sichtlich königlich darüber freut), Fernsehbilder aus Chichen Itza vorführt, ist Susan klar, dass sie – warum auch immer – da hin muss. Dorthin drängt es, nachdem Sarah ihm telefonisch ihren Wahnsinnsplan vermittelt hat, auch Lloyd. Klar, dass diese munter zusammengewürfelte Seilschaft einen entscheidenden Part bei der Erfüllung der bewussten Prophezeihung zu spielen hat, aber bevor’s soweit kommt, müssen die diversen Ungläubigen natürlich noch den ein oder anderen geliebten Menschen verlieren, den Schrecken des „Rapture“ (der Entrückung) überstehen und zu Gott finden.

Inhalt

Allmächtiger (was ja als Einstiegswort in ein Review zu diesem Film gut passt), entweder sollte ich aufhören, blind alles, was vom Titel her irgendwie nach Genre klingt, in meine Ausleihliste beim Online-DVD-Verleih zu klicken, oder erst recht damit weitermachen… Wie üblich wusste ich nämlich nicht, worauf ich mich einlasse – „2012: Doomsday“ klingt ja auf Anhieb erst mal nach einem zünftigen Billigverschnitt angesagter Blockbustermotive, und damit kann man ja als trashbewusster Alleskucker durchaus mal seine Freude haben – vielleicht sogar, wenn’s von The Asylum stammt (obschon ich mich wunderte, dass Asylum inzwischen soweit gekommen sein sollte, seine Mockbuster ein Jahr vor dem dazu passenden Blockbuster in die Videothekenregale zu stapeln). Dummerweise stammt „2012: Doomsday“ zwar um ein-zwei Ecken *tatsächlich* von The Asylum, hauptamtlich allerdings von dessen verdienstvoller Christsploitation-Dependance Faith Films (insofern sollte das eine einigermaßen augenöffnende Vorübung für das anstehende Langreview von „Sunday School Musical“ sein). Und wie ich Christsploitation gegenüberstehe, dürfte langjährige Mitleser aufgrund meines hasserfüllten Megiddo: The Omega Code 2-Reviews ja noch wissen (wobei mein Review nicht halb so hasserfüllt war wie der Film, was mich, neutestamentarische Bibelauslegung vorausgesetzt, automatisch zum besseren Menschen macht als jeden an „Megiddo“ Beteiligten).

Alle Fotoreporter sind Spanner. ALLE.

Mal eine eher technische Bildunterschrift: ich lobe in diesem Review nicht viel, aber ich mag größtenteils die Kameraführung, dieser Shot ist ein hübsches Beispiel dafür.

Fangen wir mal mit den positiven Punkten auf der Liste an, das ist kürzer – „2012: Doomsday“ stilisiert wenigstens nicht jeden Nichtamerikaner zur Ausgeburt des Satans, dem nur ewige Höllenverdammnis bevorstehen kann.

End of List.

Tja, es war halt doch ein Ein-Personen-Kreuz. Der Sonnenhut-Träger aus Bild 1 ist jetzt perdü.

„Gib es zü, du liebscht meine fransösische Akson!“

Und jetzt die Minus-Seite… ich könnt’s mir mit „alles andere“ natürlich recht einfach machen, aber ich habe das Gefühl, das würde weder meine Leser noch mich selbst angemessen befriedigen. Die Grundformel des Scripts, verfaßt von Regisseur Nick Everhart (im Asylum-Kanon ansonsten noch als Director von „666: The Beast“, dem Sequel zum hauseigenen „Omen“-Remake-Rip-off „666: The Child“ aufgefallen), bedient die üblichen Ressentiments (ich schreibe übrigens absichtlich „Ressentiments“) des modernen Bibelwerferfilms – man nehme ein paar rational denkende Skeptiker, lasse sie von einigen Hardcore-Gläubigen 75 Minuten lang zulabern, ein paar persönliche Traumata ausloten und überwinden, das ein oder andere „Wunder“ bezeugen und – schwuppdiwupp – ist aus einem bekennenden Agnostiker ein kerzenstiftender Jesusfreak geworden; das kann man immerhin mit knirschenden Zähnen sowas ähnliches wie einen „character arc“ nennen, trotzdem wird da freilich jedem Menschen, der seine Rübe nicht nur als Ständer für den eingebildeten Heiligenschein benutzt, das Bier trübe; zumal „2012: Doomsday“ sich nicht mal die allerkleinste Mühe gibt, nicht auch noch das abgegriffenste christlicher-Erbauungsfilm-Klischee wiederzukäuen. Case in point: Lloyd, der durch den tragischen Verlust seiner Frau den Glauben verloren hat und ihn im Angesicht des Weltuntergangs wiederfindet. (Ich find’s immer wieder super, wie christlich orientierte Drehbuchautoren milliardenfachen Tod als etwas echt tolles darstellen, worauf man sich freuen kann, weil man dann endlich Demdaoben leibhaftig gegenübertreten darf.)

Diesen einfallsreichen Kniff exerzieren wir gleich dreimal durch – bei Lloyd, Susan und Alex (der aber, und das ist die kleine leise Überraschung, vor dem letzte Akt abnippeln muss) – einzig der Handlungsstrang um die Archäologen Frank und Trish kommt ohne den „Konflikt“ gläubig/ungläubig aus; damit hätten wir schon einen weiteren Punkt angesprochen… „2012: Doomsday“ behelligt uns mit vier gleichberechtigten Plotlines, zwischen denen im Minutentakt hin- und hergeschaltet wird. Das wäre erträglich, wenn wenigstens in dem ein oder anderen Strang etwas interessantes passieren würde, aber Fehlanzeige – nach dem zumindest aus Trashologensicht einigermaßen zünftigen Auftakt (dessen Highlight es sicher ist, dass ein Ausgrabungsassi Franks von einem vom Vulkan ausgespuckten Felsbrocken pulverisiert wird, was weder Frank noch Trish auch nur eine kleine Bemerkung des Bedauerns entlockt… war ja auch nur ein Mexikaner) verschwendet der Film den Löwenanteil seiner Laufzeit mit den ausgesprochen belanglosen (und zumindest in mancher Hinsicht eher… naja, denkwürdigen) Trips der diversen Protagonisten gen Chichen Itza (wir erfahren dabei u.a.: von San Diego nach Chichen Itza – schlappe 2000 Meilen – kommt man mit dem Auto unter eher widrigen Umständen – Massenpanik, Erdbeben, Wirbelstürme etc. – in nicht mal 14 Stunden. Die Cannonballer wären begeistert), wobei sie uns mit ihren diversen Gottfindungsgeschichten zu Tode labern (auf die übliche Weise: Skeptiker weist darauf hin, dass Religion ein nettes Märchen für Leute ist, die auf die Realität nicht klarkommen, Gläubiger schwadroniert über Gottes wundervolle Schöpfung und seinen für Normalsterbliche undurchschauberen „Plan“, irgendwann mal ist Skeptiker gehirngewaschen genug, um keine Widerrede mehr zu leisten). Und das dann eben gleich mehrfach. Juchu. Eh, Verzeihung… Hosianna! Diese Art character development hat den unfreiwilligen Begleiteffekt, dass man als rational denkender Zuschauer selbstredend argumentativ voll auf Skeptiker-Linie liegt und sich dann vor Schmerzen krümmt, weil man mitansehen muss, wie die „Identifikationsfigur“ bis hin zur unvermeidlichen Konvertierung fortlaufend verblödet. Wie üblich in diesem Genre ist „2012: Doomsday“ durch die Blume anti-intellektuell und anti-wissenschaftlich, ohne es offen auszusprechen, aber die Intention, dass Wissenschaft, das Denken an sich, nutzlos ist, weil eh alles Gottes Plan ist (besonders bizarr ist es, diese Argumentation aus dem Mund eines Sanitöter-Kollegens Susans zu hören, der den Tod eines Patienten mit einem achselzuckenden „es war seine Zeit“ wegwischt. Mit der Einstellung ist der mit außergewöhnlicher Präzision im falschen Job gelandet), ist unübersehbar.

Let it snow, let it snow, let it snow…

Human Sacrifice in 3… 2… 1…

Sei’s drum – mit aufdringlicher Missionierung muss man, sobald man mit angemessenem Entsetzen quittiert hat, einen christlichen Propagandafilm betrachten zu dürfen, rechnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mir nun lieber ist, wenn christliche Propaganda sich bemüht, vermeintlich verirrte Schäflein in die Herde zurückzubringen (wie’s „2012: Doomsday“ mit seinem „Gott-liebt-auch-euch-arme-Ungläubige“-Ansatz verfolgt) oder, wie „Megiddo“, die kompromisslose Hass-Karte ausspielt. Während die zweite Variante zwar die vielleicht bösartigere ist, aber auch diejenige, die einfacher zu ignorieren ist, weil sie als Zielgruppe die bereits Überzeugten anspricht, ist die erste möglicherweise in seiner Ablehnung rationaler Werte „subtiler“, aber eben fast noch ärgerlicher, da hier eben ernstlich missioniert wird, sprich sich der ganze Film (schon allein aufgrund seines Mockbuster-Packages) *nicht* primär an bereits dem religiösen Irrsinn Verfallene richtet – die Identifikationsfiguren des Films sind nun einmal die zu konvertierenden Skeptiker und nicht die bereits Gläubigen.

Das haben die Tommies nu davon. Den Amis im Irak geholfen, und trotzdem gehen sie hops.

Bei DEM gottlosen Pack wundert’s uns natürlich nicht…

Aber lassen wir mal den Missionsgedanken außer Acht – es ist ja nicht so, als wäre der Film nicht auch jenseits der plumpen Vermittlung christlicher Werte (Werte? Welche *Werte* eigentlich? Das ist ja das Lustige – „Werte“ sind dem Film völlig wurscht – die Message lässt sich auf ein „ist eh alles egal, weil sowieso Gottes Wille“ runterrechnen) völlig Banane. Das geht natürlich schon los bei dem Gimmick der sich verlangsamenden Erdrotation (welcher debile Katastrophenfilm hatte das vorexerziert? „The Core“, glaub ich, oder?), für das sich Wissenschaftler Lloyd auch eine extrem schwachsinnige Technobabble-Begründung hat einfallen lassen (seiner Ansicht nach passt sich die Geschwindigkeit der Erddrehung an die Anziehungskraft des Schwarzen Lochs in der Mitte unserer Galaxis an. Öh. Ja. Sure. Schwääääästaaaa, die Pillen und die Elektroschocks, bitte). Wg. des anstehenden Emmerichs musste man unbedingt den Maya-Kalender reinbringen (der, so rein weltuntergangsfiktionstechnisch, durchaus einiges hergibt), aber mit christlichen Motiven verbinden und das geht sowas von gar nicht… Mayas waren also Christen? Das, schätze ich, hätten sie dann wohl besser den Conquistadores erzählt, die hätten sich dann diese ganze Konvertierung-mit-Blut-und-Feuer-Nummer sparen können (besonders drollig ist, wie Frank, der seriöse Archäologe, das Auffinden eines Kruzifixes in einer Maya-Kultstätte SOFORT als Beweis dafür sieht, dass europäische Christen schon im 4. Jahrhundert die neue Welt entdeckten, etwas, was nicht einmal als Theorie auf dem Glaubwürdigkeitslevel eines Erich von Däniken existiert. Ein „echter“ Wissenschaftler würde das Auffinden eines Kruzifixes in einer Maya-Kultstätte erst mal als Beweis nur für eines sehen: dass man ein Kruzifix in einer Maya-Kultstätte gefunden hat. Von da aus extrapoliert man weiter [wäre der daran genagelte Mini-Jesus nicht, würde ich der für zwei Sekunden von Trish vertretenen Theorie nachhängen, dass man eher einen Beleg dafür gefunden hat, dass die Mayas gelegentlich zu Kreuzigungen neigten]). Zudem darf gelinde bezweifelt werden, dass der 5125-Jahres-Zyklus der Mayas zur (in solchen Kreisen üblichen) wörtlichen Bibel-Auslegung passt (Sintflut kommt ja meinetwegen noch hin, aber davor wird’s kritisch). Und ob der von Bibelfilmern (wie denen der „Left Behind“-Serie) immer wieder gern genommene „Rapture“ (die Himmelfahrt der wahren Gläubigen, was mich als konvertierter Gläubiger nun auch nicht ganz befriedigen würde, säße ich dann mit den Ungläubigen noch auf den Resten der Zivilisation rum), zu gut Deutsch „Entrückung“, in diesem Zusammenhang wirklich sinnvoll eingebaut wurde, ist zumindest, ähm, diskutierbar (aber insoweit passt der Streifen ganz gut zu der Nicolas-Cage-haltigen Beleidigung denkender Wesen, „Knowing“) – technisch gestaltet sich der „Rapture“ übrigens recht simpel auf die „grad-sind-sie-da-jetzt-sind-sie-weg“-Weise (ohne sich an visuellen Effekten verausgaben zu müssen).

Auch einige spezifischere Plotpunkte dürfen wenigstens mal locker hinterfragt werden – sinnlose Opfertode, die die „alles-wird-gut“-Aussage irgendwie untergraben (speziell im Falle von Alex, der kurz vor Chichen Itza von einem durch die Scheibe seines Mobils schlagenden Hagelkorn von Fußballgröße entleibt wird, und in seinen letzten Momenten auf Erden mit Sarah betet; interessant ist auch, dass man – naja, frau – an einer Risswunde, die durch eine zuschlagende Autotür verursacht wird, krepieren kann), und, vor allem, die Prophezeihung an sich (SPOILER voraus). Diese Prophezeihung besagt, dass diejenigen, die dabei sind, wenn eine Frau auf dem Altar in der Chichen-Itza-Pyramide ihr Kind zur Welt bringt, „Christus wahre Botschafter“ sind. Äh. Und was haben die nun davon? Was ist der SINN hinter dieser Prophezeihung? Welt ist putt, und dieses halbe Dutzend ist dann der Grundstock für die neue Menschheit? Warum muss das in Chichen Itza passieren und kann nicht auch, hm, im Madison Square Garden oder einem wenigstens in der christlichen Mythologie ETWAS wichtigeren Ort (wie wär’s mit Bethlehem? Jerusalem? Rom? Benedikt GTI 16Vs Geburtshaus?) von statten gehen? (Und warum verstecken die Maya, wenn sie Christen waren, ihre gottverdammt – sorry – einzige christliche Botschaft überhaupt in einer versteckten Kammer in einer Pyramide?) Okay, sind wir ehrlich, wissen wir natürlich warum, weil es ansonsten kaum einen praktischen Grund gäbe, den unbefangen aus Spielbergs „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ geklauten Kniff „völlig unterschiedliche Typen werden von Ahnungen/Träumen/Visionen etc. an einen bestimmten Ort geführt“ einigermaßen praktikabel zu rechtfertigen (obwohl ja die USA eine Nation unter Gott sind und sich doch deswegen bestimmt ein ausreichend heiliger Ort innerhalb der Landesgrenzen hätte finden können).

Filmisch darf man sich darüber freuen, dass Asylum bzw. Faith für ihre Christenfilme offenbar potente(re) Sponsoren als für’s reguläre Programm auftreiben – „2012: Doomsday“ sieht über weite Strecken verdächtig nach Film aus – wir haben viele location shoots, u.a. sogar im mittelamerikanischen Zwergstaat Belize (das für alle mexikanischen Handlungsorte, inkl. Chichen Itza, herhalten muss [dort ist offenbar nicht nur grundsätzlich billiger filmen, sondern die Behörden sehen’s wohl auch etwas entspannter, wenn unterbelichtete Filmteams auf ihren Altertümern herumkraxeln]. Klar, wer einmal ein Bild von Chichen Itza gesehen hat, weiß, dass das, was der Film uns dafür vormacht, nicht ganz stimmt, aber, Respekt, es SIND echte Pyramiden, über die die Charaktere krauchen, und nicht nur lausige CGIs, mit denen man rechnen würde). Sofern die Kamera nicht nur damit beschäftigt ist (was sie leider script-sei-dank über weite Strecken ist), unsere Protagonisten in ihren jeweiligen Autos sitzend quasselnd zu filmen, gelingen Mark Atkins („Transmorphers 2“, Snakes on a Train, „When a Killer Calls“) einige gefällige Aufnahmen, die doch über dem Durchschnitt typischer ultrabilliger DTV-Heuler stehen (ganz hübsche aerials, crane-, tracking- und steadicam-shots), das hat einen recht patenten Look (mit Ausnahme der deYoung-Szenen im ersten Akt, die offensichtlich auf anderem – billigerem – Filmmaterial gedreht wurden und im Vergleich zum Restfilm wie Heimvideo aussehen), das ist formal hochanständig.

Nick Everharts Manko ist hauptsächlich, dass ihm wenig bis nichts einfällt, um den sturzlangweiligen zweiten Akt (in dem eben nur vier Parteien von ihrem jeweiligen Ausgangspunkt nach Chichen Itza tuckern) visuell aufzupeppen – die Folge: endlose Dialogsequenzen im Schuss-/Gegenschuss-Prinzip, keine Tempoentwicklung, und da die Dialoge in dieser Phase – weil gleichzeitig die heftige Missionierung beginnt – ein ganz besonders übler Sermon sind, braucht’s hier seitens des Zuschauers schon viel guten Willen oder Trash-Resistenz, um nicht die Vorspul- oder am besten gleich die Stopp-Taste am DVD-Player zu betätigen; der Streifen entwickelt hier eine derart enervierende Langsamkeit, dass nicht mal der Weltuntergang im Schlussakt für ein wenig Spannung und Aufregung sorgen kann (obwohl Everhart sich durch Countdown-Einblendungen bei jedem Ortswechsel bemüht, den an und für sich notwendigen Druck aufzubauen. Leider schießt er sich selbst ins Knie, weil diese Einblendungen völlig falsch sind… „18 Stunden bis Doomsday“ wird von „13 Stunden…“ gefolgt, dann kommt „17“, dann „8“, dann „15“ – nicht, dass Everhart ernstlich probieren würde, non-linear zu erzählen, die Geschichte entspinnt sich vollständig in richtiger chronologischer Reihenfolge, man war in der post production schlicht zu blöd, die richtigen Zeitangaben den richtigen Szenen zuzuordnen. Grundgütiger…).

Klar ist, eine Asylum-, äh, Verzeihung, Faith-Produktion kann in Sachen Special Effects nicht mit „Armageddon“ mithalten. Die Tricks (bis auf ein-zwei halbseidene „Splatter“-Effekte, d.h. blutige Wunden, die dem Streifen seine FSK-16-Freigabe einbringen und ihn der Zielgruppe vermutlich entfremden) stammen aus der digitalen Konservendose und sind halbwegs erträglich – Asylum konnte das auch schon mal besser (für die in den Trailern zu verwurstenden money shots), aber bis auf einen extrem peinlichen CGI-Vulkan in der Anfangsphase, miese Flugzeug-FX (die auch nicht dadurch besser werden, dass die dazugehörigen Interiors doch ein bissl an Ed Wood erinnern), und einen sehr, äh, verbesserungsfähigen Sturz in eine Erdspalte stünde das auch einer durchschnittlichen TV-Produktion ganz gut zu Gesicht (an CGI-Schnee und -Hagel sollten die FX-Techniker von „Tiny Juggernaut“ aber noch arbeiten – vor allen Dingen sollten sie dran denken, wenn sie bei Außenaufnahmen CGI-Hagel reinprojizieren, das auch bei Innenaufnahmen aus dem Auto heraus nicht zu vergessen).

Großflächige Zerstörungsorgien sind nicht zu erwarten – am Ende gibt’s kurze Shots auf den zusammenstürzenden Big Ben in London und den zerbröselnden Felsendom in Jerusalem (aus letzterem Umstand könnte man natürlich böswillig ein anti-muslimisches Statement konstruieren… ist schon ein wenig seltsam, dass bei der unüberschaubaren Auswahl an Baudenkmälern mit weltweitem Wiedererkennungswert in einem christlichen Film ausgerechnet der in dieser Gruppe schon wieder vergleichsweise unbekannte Felsendom und damit ein muslimisches Heiligtum dran glauben muss), die okay aussehen, mehr aber auch nicht. Dazu gibt’s einen eher videospielartigen Tsunami-Effekt, der die amerikanische Westküste ersäuft und ein paar „Weltraumaufnahmen“ der allgemein kaputtgehenden Erde.

Der Score des Deutschen Ralph Rieckermann versucht Pathos, klingt aber zu billig.

Auch schauspielerisch hat „2012: Doomsday“ seinen nicht-religiös motivierten Studiokollegen eins voraus, man konnte sich nicht nur einen, sondern gleich DREI Darsteller leisten, die dem einen oder anderen Zuschauer eventuell bekannt vorkommen könnten. Cliff de Young (Shock Treatment, „Fear“, „Dr. Giggles“) ist mittlerweile deutlich in die aufgeschwemmte Breite gegangen und würde sich auf der Embarrassed-Actor-Scale eine solide 8 verdienen, hätte jemand, der sich mittlerweile nicht mal mehr für einen 4-Folgen-Gastauftritt in einer Daily Soap wie „The Young and the Restless“ zu schade ist, noch schauspielerische Restwürde zu verlieren.

Dale Midkiff („Friedhof der Kuscheltiere“, „Time Trax“, Plane Dead) tut das Minimum, um nicht wegen offensichtlicher Arbeitsverweigerung gefeuert zu werden (hat aber wenigstens den einzigen durchlaufenden Handlungsstrang mit ein wenig „Adventure“ zur Verfügung).

Ami Dolenz kennen Genrefreunde aus „C2 – Killerinsekt“, „Witchboard 2“ und „Pumpkinhead 2“ – sie hat die aller-undankbarste Rolle (nämlich die Skepktikerin, die von ihrer strenggläubigen Mama bearbeitet wird) zu spielen, macht das einigermaßen anständig.

Die weiteren Ensemblemitglieder rekrutieren sich hauptsächlich aus dem Asylum-Stock, und sind daher durch die Bank ziemlich furchtbar – Danae Nason („Transmorphers“, „Invasion of the Pod People“) wollte ich *nicht nur* wegen ihrer furchtbaren Lines (und ihrer nicht viel besseren Performance derselben) beinahe durchgängig auf die Fresse schlagen, Joshua Lee („This Modern Love“) bringt’s in keiner Sekunde fertig, seinen unglaubwürdigen Charakter irgendwie realer, glaubhafter zu gestalten, Sara Tomko („Journey to the Center of the Earth“) ist schlicht und ergreifend grauenhaft, warum man für die Rolle der Trish Lane mit Caroline Amiguet („Donut Shop Hero“) eine Französin anheuern musste, die *echte* Probleme mit der englischen Sprache hat, gegen die der jungen Deneuve in Ekel praktisch nicht existent sind, und die demzufolge *VÖLLIG* überfordert ist, ist mir ein unbegreifliches Rätsel, und Shirley Raun („Click Clack Jack“) als Ami Dolenz‘ Mutter würde ich nicht mal im Krippenspiel einen Heuballen spielen lassen (wobei auch hier die zum Zähneklappern anhaltenden Dialoge sicherlich nicht helfen).

Bildqualität: Veröffentlicht wurde die Scheibe von dem mir bislang völlig unbekannten Label HMH (Hamburger Medienhaus). Der anamorphe 1.78:1-Widescreen-Transfer ist – bis auf die wohl quellmaterialbedingten Schwächen in den Passagen mit Cliff de Young in seinem Geologie-Hauptquartier – ausgezeichnet, mit satten Farben, soliden Schärfe- und Kontrastwerten und klagloser Kompression. Masteringfehler, Defekte oder Verschmutzungen sind nicht zu vermelden.

Tonqualität: Deutscher und englischer Ton wird in Dolby 5.1 geboten. Die deutsche Sprachfassung ist zwar anständig gesprochen, vermeidet allerdings ziemlich genau jegliche Lippensynchronizität. Da mich so etwas immer mächtig ablenkt, hab ich nach fünf Minuten zur OF gegriffen. Die ist zwar im Dialogton wesentlich leiser, aber ansonsten genauso praktikabel abgemischt.

Extras: Neben deleted scenes, die ich mir gespart habe, weil 82 Minuten so ziemlich das Maximum sind, das ich diesem Film an Zeit opfern wollte, gibt’s zwei Making-of-Featuretten, eine allgemeinere mit zahlreichen Interviews mit den wesentlichen Beteiligten und eine spezielle, die sich mit dem Dreh in Belize befasst. Dazu gibt’s noch den Trailer.

Fazit: Yuck. „2012: Doomsday“ ist die Sorte Film, die einem zertifzierten Agnostiker das Gefühl gibt, dringlich duschen zu müssen oder wahlweise dem nächstbesten bekennenden Christen, der ihm über den Weg läuft, die Schnauze, einfach so aus Prinzip, zu polieren – sollte man noch dem Kostümverein angehören, ist man nach Ansicht erheblich motivierter, baldmöglichst den Weg zum Amtsgericht einzuschlagen und sich aus dessen Mitgliederliste subtrahieren zu lassen. Ergo: Operation gelungen, Patient tot, will sagen, die zu konvertierende Zielgruppe wird, sofern sie noch ein paar Gehirnzellen zu Verbundschaltung bewegen kann, das glatte Gegenteil von dem tun, was Nick Everhart uns sagen will. Ich hab’s bereits gesagt – „wenigstens“ ist „2012: Doomsday“ bis auf seine latente Anti-Intellektualität keine Hasspropaganda wie „Megiddo“, was aber dem Unterhaltungswert abträglich ist – ich fühle mich persönlich von einem Film wie „2012: Doomsday“, der *MICH* anzusprechen gedenkt und mit seinen hirnlosen „Ist-alles-Gottes-Wille“-Floskeln von einem vermeintlichen Irrweg abzubringen versucht, irgendwie stärker beleidigt als von „Megiddo“, der sich wenigstens nicht an mich und meinesgleichen richtet, sondern an eh schon hirnbefreite Irre, die irgendwo im Bible Belt das Ende der Welt herbeibeten wollen; außerdem ist die gallengiftige Hasspropaganda der „Megiddo“-Macher für unsereins wesentlich lustiger als dieses schleimige, einlullende „Gott hat dich trotzdem lieb“ von „2012: Doomsday“.

Rein *formal* ist „2012: Doomsday“ sicherlich das Ausgereifteste, was aus dem Asylum-Umfeld bislang meine Sehnerven penetrierte – bis auf den massiven, aber hauptsächlich scriptbedingten Durchhänger im Mittelakt ist das recht hübsch gefilmt, sieht aufwendiger aus als es vermutlich war (wozu die vielen on-location-Aufnahmen beitragen), hat ein vergleichsweise großes Ensemble (und einige regelrechte „Massenszenen“ für die Verhältnisse der Billigheimercompany) und Effekte, die einem überwiegend nicht Lach- und/oder Verzweiflungstränen in die Augen treiben. Blöderweise vernichtet „2012: Doomsday“ nicht nur die Menschheit, sondern im Filmverlauf auch jegliches Momentum, das die Auftaktphase mit ein paar zumindest neugierig machenden (aber nie wirklich aufgeklärten) Mysteries (der Mann mit dem Tattoo aus Susans Träumen, die verschwundene Dorfbevölkerung, die Maya-/Christenverbindung) aufbaut. Da wir als aufgeklärte Menschen die Aussage des Streifens sowieso ablehnen, bleibt trotz aller technischen und handwerklichen Fortschritte, die Asylum/Faith offensichtlich machen, nur die Tiefstwertung.

1/5

(c) 2009 Dr. Acula